南京记忆|宋代江宁能吏元绛

濮小南

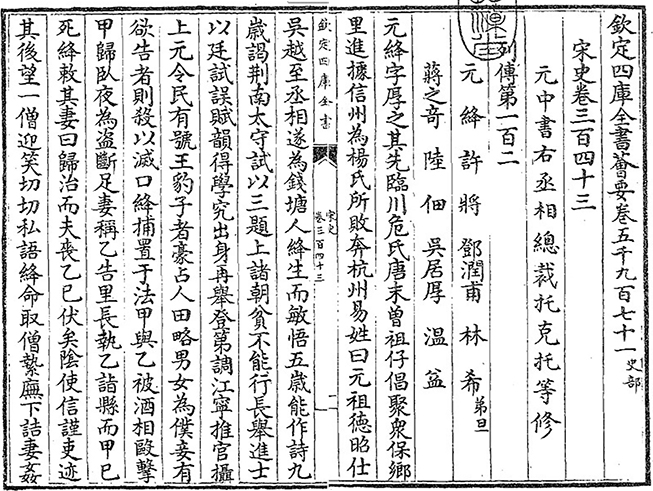

《宋史·元绛传》

元绛(1009~1084), 字厚之,钱塘(今浙江杭州)人。生而敏悟,天资过人。5岁能作诗,9岁拜见荆南太守,试以三题,挥笔立就,呈之于朝。天圣八年(1030)进士及第,后授江宁府观察推官、摄上元县令。深受范仲淹、王安石的器重,为官50年,所至有威名,无特操;少仪矩,多惠政。历任永新县令、江西转运使、右谏议大夫、台州知府、广东转运使、工部郎中、两浙转运使、河北转运使、盐铁副使、天章阁待制、福州知府、龙图阁直学士、开封知府、翰林院学士兼侍读、判太常寺兼群牧使、工部侍郎、参知政事。元丰二年(1079),因事贬知亳州,寻改颍州知府;三年,加资政殿学士,知青州;四年,以太子太保致仕;七年六月己卯,卒,时年76岁。赠:太子少师;谥:章简。工于诗文,有《玉堂集》。

天圣九年(1031),元绛上任伊始,就处理了一件江宁府的陈年积案。其实案情十分简单,上元县某乡有个恶霸叫王豹子,生性刁蛮,横行乡里,巧取豪夺,强占良田,抢人妻女,无恶不作。扬言谁敢告官,必杀其全家。百姓忍气吞声,含怒不言。民不告,官不究。故前任宰令亦无从查办。年轻的元绛却不然,他即令衙役将王豹子缉拿入狱,再召乡邻指控其累累罪行,铁证面前,王豹子无言以对,只得认罪伏法。实在大快人心!此事不仅使受害百姓获救重生,也使元绛获得了良好的官声,为其日后的不断晋升奠定了基础。

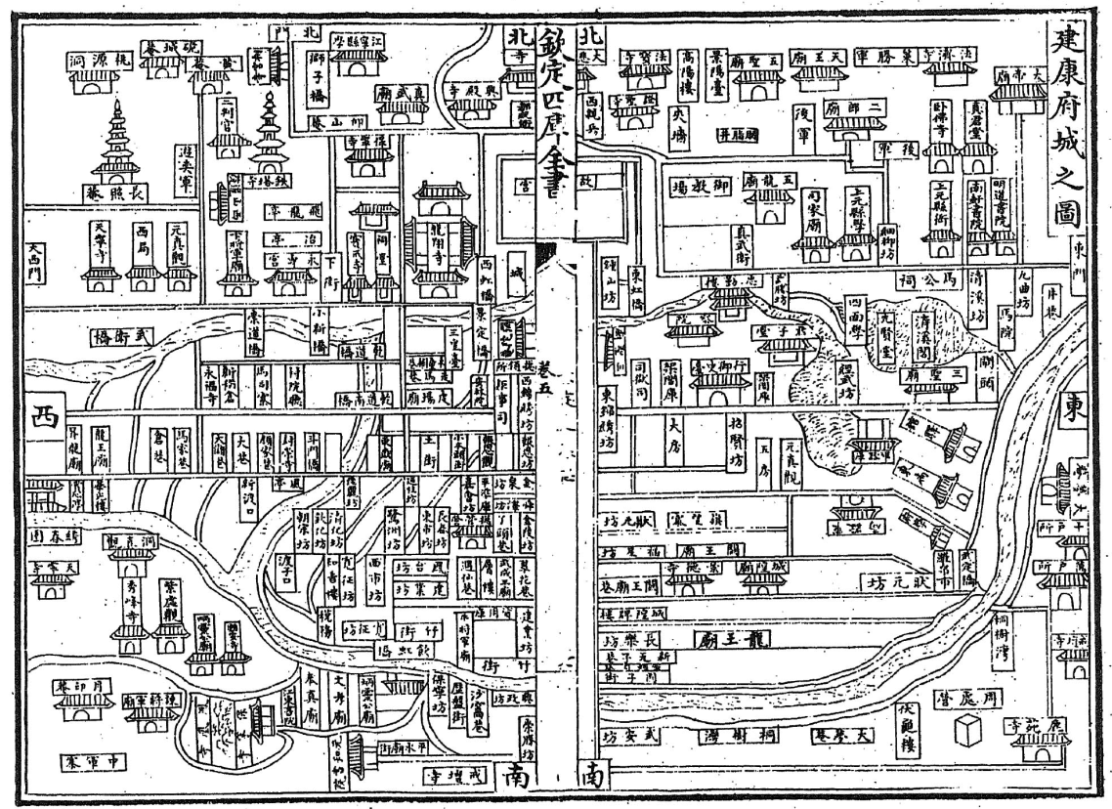

建康府城图,选自《景定建康志》

第二件案情比较奇特,江宁县某坊里有甲乙两酒友,经常相聚饮酒。某次,二人醉后互殴,不欢而散,各自回家。当夜,甲某于家中卧床之上被人砍断双脚,顷刻身亡。甲妻一口咬定是乙某所为,即告之里长。人命关天,里长不敢怠慢,立即将乙某抓来,并将甲妻一起带到江宁府衙。元绛升堂问案,先讯乙某与甲某酒后回家的情况;再问甲妻其夫遭砍的细节。其间,非常审慎地观察了乙某与甲妻的神态,随后用肯定的口气对甲妻说:“目下你丈夫业已亡故,官府定会严审乙某,治以重罪。你可放心回去料理你丈夫的丧事了。”甲妻去后,元绛即令亲信小吏暗随其踪,以观动态。及至其家门,但见一青年和尚笑迎甲妻,两人窃窃私语,一同进屋。小吏随即回衙将所见之情况向元绛禀报清楚。元绛闻报,命令衙役捕快迅速将甲妻与和尚抓捕到案。大堂之上,元绛怒斥甲妻与和尚通奸害夫的无耻之行,二人见事已败露,只得低头招认共同谋杀甲某及嫁祸乙某的全部犯罪过程,终使乙某免遭不白之冤。事后,同僚们问元绛是如何看出此案中的端倪?元绛笑道:“初观甲妻悲而不甚,哭而无泪,且目光游离,此中必定有诈;再察其衣裳整洁,虽与甲某同床而卧,甲某被砍,必然鲜血四溅,而甲妻衣裳竟无半点血渍,岂非怪哉!因此,判定其中必有玄机,故遣小吏尾随其后,果然发现案源所在。”众人闻言,纷纷称赞元绛的睿智与明察。

康定二年(1041),已经担任江西转运使、右谏议大夫的元绛,收到了江宁府有关金陵僧人募资重建萧帝寺且邀其作记的函件,不禁感慨万千。回忆年轻时任职江宁的情景,宛然如昨。曾攀登钟山,紫峰极顶,心翔云表;亦曾漫步青溪,游览秦淮,喟对逝水。尤其是与上元县主簿吴嗣复,同游赤石矶,对饮萧帝寺,题名崖楹间的往事,一直记忆犹新。而今,该寺重修一新,作《重建萧帝寺记》纪之,责无旁贷。遂欣然命笔,一气呵成 :

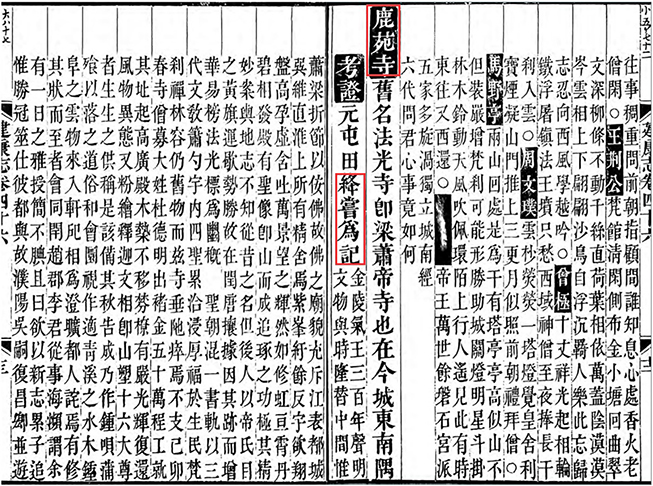

选自《景定建康志》

金陵王气三百年,声名文物,与时隆替。中间惟萧梁折节以佞佛,故佛之庙貌充斥江表。都城巽维直淮上所有精舍焉,紫峰纡余,反宇欲翔;盘高孕虚,含吐万景。望之辉然如修虹亘霄,丹碧相发。殿有圣像,即山而成,追琢之功,极其精妙。按《舆地志》:不知从昔之名,但后人以帝氏目之。黄旗运歇,势胜故在。闰唐攘据,因其迹而增华。易榜法光,标为幽概。圣朝混一书轨,以三代文教箫勺宇内,四圣累洽,浸厚福于生民。梵刹禅林,容仍旧物,而兹寺垂弛,瘁焉不支。己卯春,寺僧募大姓杜德明出楮金五十万程工,就其址起高广殿,水槷不移,棼撩有严;光辉复还,风物异态。又纷绘释迦文相,即山塑十六大尊者,生生之供,称是该备。其秋告成,乃作钟呗蒲飧以落之,道俗和会,圜视作适。青溪之水木,钟阜之云物,来入轩所,相为澄旷。都人诧焉,有条其状而至者,会同闬赵郡李君、从事海濒,谓余有一日之雅,授简不腆。且曰:欲以新志累子。追惟胜冠,筮仕彼都,与故濮阳吴嗣复昌卿并游,其坠沾醉抚翰,刻名楹间,晦明飙驰,盖四十八甲子。老龙死矣,灵光岿然;赍咨旧游,恍若梦觉。今之辱请,可没其美乎?月而日之,庶以传久。康定二年三月八日记。

这篇《重建萧帝寺记》,文采斐然,既记有萧帝寺的历史及新貌,又有金陵山水的风光与胜概,为后世了解宋代江宁赤石矶上萧帝寺、法光寺、鹿苑寺的演变过程,留下了极其珍贵的资料。而今,若徜徉在南京秦淮区江宁路小心桥东街44号院内,循着冈坡漫步,在斑驳漫漶的崖壁上,以文对景,寻觅遗踪,神游千年,体验元绛《重建萧帝寺记》中描绘的宋代鹿苑寺概貌,定会倏然产生穿越时空、对话古人之快感。所谓“月而日之,庶以传久”,实为箴言也。

(选自《南京史志》2023年第四期)

审核:窦予然

发布:梁 刚

苏公网安备 32010502010180号

苏公网安备 32010502010180号