车大敬

“消失”的登城阶梯

南京人有正月十六爬城头的习俗。清人甘熙在《白下琐言》中写道:

岁正月既望,城头游人如蚁,箫鼓爆竹之声,远近相闻,谓之“走百病”,又云“踏太平”。聚宝(今中华门)、通济四门为盛。

20世纪40年代,南京城墙从仓顶往西经凤游寺尚有登城的石阶梯,虽已荒圮成土石堆,但顺其道登高可上城墙。幼时,由于家靠集庆门一带,听长辈们说,城墙上马道宽阔,可五马并驰,状如长城,且登高望远,城里城外一览无余。当时,听后心里痒痒的,非上去看看不可。

集庆门段城墙

记得一年春天,哥哥带着我们,背着干粮大饼,顺万竹园土坡爬上了城墙。登上城头,春风拂面,顿觉心旷神怡。只见城墙上已有和我一般大小的孩童在抖空竹、踢毽子。当时站在城墙上向城外眺望,秦淮河蜿蜒曲折,西望则是大片农田。若干年后,拓宽集庆路,建集庆门时,登城阶梯、土坡均拆除。

可喜的是,经过科学系统的修缮保护、活化利用,矗立600多年的明城墙不仅化身为“名城墙”,同时也成了百姓摸得着、爬得上的“民城墙”。正月里,蜿蜒于城市中的城墙上,随处可见爬城头的男女老少。

不见经传的shi姑庵

门西自古多寺庙,shi姑庵只是众多寺庙中不见经传的一个小庵,说它小是因为在今人杨新华主编的《金陵佛寺大观》中没有它的记载,更没有大的名气,可我对它有依依之感。

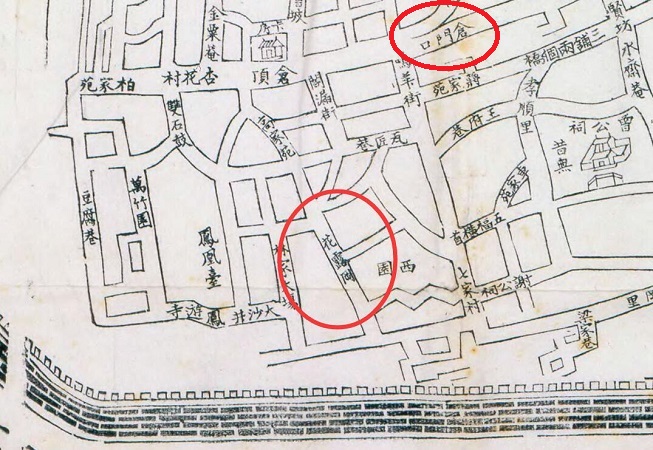

《金陵省城古迹全图》局部

初识shi姑庵是我还是学生时,当时在读南京师范学校的我患上了肺结核,回家养病,就住在集庆路仓门口。邻居对我母亲说:离仓门口不远的花露岗有一个尼姑庵,每天凌晨磨豆浆供一方顾客,很营养的,可以叫你儿子去吃。就这样,每天早晨五六点钟,父母会叫醒我,先去shi姑庵花2分钟喝一碗豆浆,然后去胡家花园呼吸新鲜空气。

花露南岗尼姑庵旧影

在我的印象里,shi姑庵只有三四个尼姑。地方不大,前后两进,第一进是客堂,第二进是庵堂,最醒目的是在庵堂屋檐下的地面上嵌有红色佛垫大小绘有卍图案(卍,读音wàn,佛教的吉祥符号)的瓷砖。shi姑庵虽小,也可谓“吉祥之所集”。尼姑穿着素净,头戴僧帽在天井里磨豆子,在天井旁偏屋的大灶上煮豆浆。新中国成立后,佛寺庵堂的僧人都自食其力,靠劳动获得报酬维持生计。尼姑信佛,以慈悲为怀,不为盈利为目的,故烧出来的豆浆可谓琼浆玉液。正如明初“景泰十才子”之一苏平所作的豆腐诗所说:

传得淮南术最佳,皮肤退尽见精华。

旋转磨上流琼液,煮月铛中滚雪花。

……

个中滋味谁得知?多在僧家与道家。

我还清楚地记得当时的情景,只要大灶的锅盖一揭,铁锅里的豆汁咕噜咕噜冒着白泡,一股大豆清香弥散出来,舀进蓝边大碗里,稍冷后浆面上会结一层微黄的豆皮。应该说,当时shi姑庵的豆浆对我恢复健康提供了很好的营养。

多年后,记得有一次我和妻子去门西看亲戚,同时寻访shi姑庵。门西百年小巷,回环曲折,我们走家串户,七绕八转终于在花露南岗18号找到了。只是当时见房形已变了模样,佛堂成了堂屋。唯一可证实佛堂的依据,是地面上嵌的那块带有红色圆形卍图案的瓷砖依然存在。

关于shi姑庵的shi怎么写,我曾向很多老人请教过,都说只知读音不知字形。后请教社区同志,他们也拿不准,有人说根据谐音可能是“思姑庵”“寺姑庵”。我想,南京话中“寺”“思”“师”不分。《辞海》中注释,师是对人的尊称。平时我们对和尚、尼姑、道士尊称为师父,对有身份有作为的女性长老尊称师太。因此,shi或许是“师”字,即“师姑庵”。

(节选自《南京史志》2014年第一期,部分图片来源于网络)

审核:窦予然

发布:梁 刚

苏公网安备 32010502010180号

苏公网安备 32010502010180号