据它爷爷的爷爷说,若非机缘巧合,玄武湖畔的春雨本是与它无缘的。

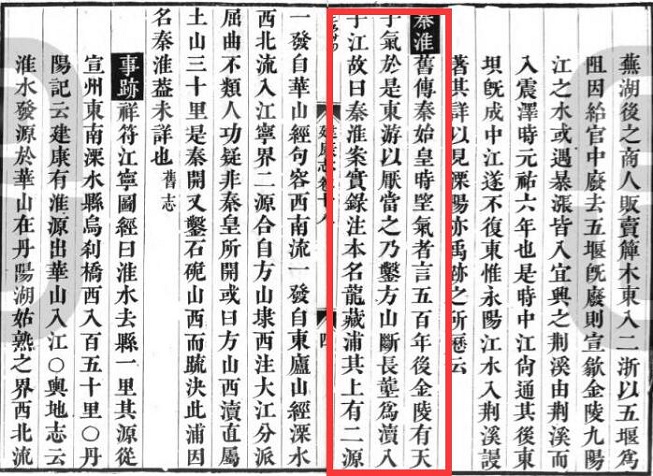

《景定建康志》(清嘉庆六年仿宋刻本)

玄武湖的池水生得早。那湖本是块沼泽湿地,水自钟山北麓来,古称桑泊。后来秦始皇南巡命人凿了方山,导淮入江,桑泊渐成湖泊,湖以地名,谓之秣陵湖、蒋陵湖。

东吴黄武四年(225),吹落它始祖的那阵东风刚好停下。借着吴侯引水凿湖的便利,这枚随风落在台城畔的柳种,在湿润的土壤里生出根系,几片初生的柳叶还没长成,又被湖中操练楼船水师铁甲的撞击声震落。但惊鸿一瞥,已被这直通长江天堑、背倚钟山,时称北湖的玄武湖所醉倒。

后来南宋人在《景定建康志》中纂曰:

元嘉中,有黑龙现,因改玄武湖。

但若世人也如它的某一任先祖,亲眼见到南朝陈太建十年(578),湖中五百楼船的火把将夜色烧得通红,士兵的铠甲在月光下泛起的青黑,或许也会以为,那才真是当年宋文帝说的“玄武”。

不知晚唐的李郎借一湖风光讽叹“北湖南埭水漫漫,一片降旗百尺竿”时,是否也听到了当年四百八十寺的钟声,看到了湖中的艨艟斗舰?又是否和先祖一起,看着那些舰船,驶过了萧梁公主赏荷不慎将金钗坠入湖心的华林园,驶过了陈后主命宫娥以彩绸系上它们枝干与湖面相映生出玉树流光的荒唐场?之后与南渡的北马撞出铿锵一响,惊起乌衣巷中堂前燕,又飞落在它们身旁。

唐永徽四年(653)的秋风吹过长江时,带来一点熟悉的锈味,可大唐的水师早已不在此处演练《太白阴经》里的阵法。

唐人是不那么在意玄武湖的。他们的视野和疆域一样广博,蒋州(南京)也不过是地图上的区区一隅。玄武湖的水域自然随着水利迁移而缩减,再也不能连起早已不再是天堑的长江。哪怕广明元年(880)的火将它那时先祖新生的枝丫烧成焦卷,也唯见溃兵嚷嚷着“黄巢渡淮”自它们身畔慌张过。只有后湖的月光和它们一起,听过后来韦郎叹“无情最是台城柳,依旧烟笼十里堤。”

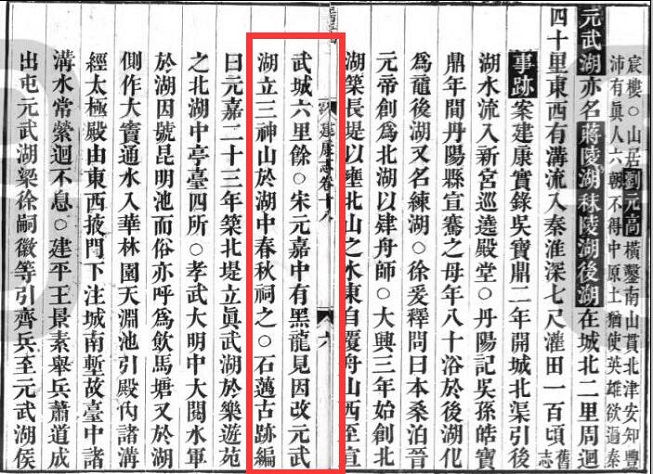

明《金陵古今图考·唐升州图》

南吴顺义元年(921)的玄武湖边好像又起了新热闹,刚刚继位新王爱在湖畔设坛祭天,香灰随风散了它先祖一脸。直到烈祖李昪的玄甲踏碎湖面倒影的明月,将烧了半面杨字的残旗扔在它脚下的泥岸边,这湖和他也不过得了一句“雷轰垒鼓火翻旗,三翼翩翩试水师”的借古喻今。

玄武湖的水真正随着北宋熙宁八年(1075)王介甫“废湖还田”的政令退潮而去时,当时它那位不够运气的先祖只能把根系往下延伸。据说那代祖宗也曾在旱地的深处触到半截折断的玉搔头,可惜河道只零星,雨则涝,旱则涸,终于又在某个蝗灾肆虐的盛夏,连皲裂的树皮都被饥民剥食,只留下一点树种的生息藏在干涸的泥土下。

而当初王介甫那一纸在短期内解决了城里部分民生问题的《湖田疏》,终成了诗文中“想见旧时游历处,烟云渺渺水茫茫”的金陵旧忆。

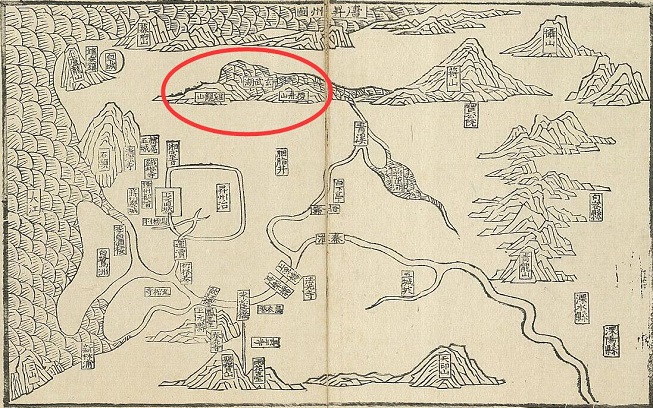

明《金陵古今图考·国朝都城图》

二百年后,先祖跟着玄武湖一起被划入禁苑,听说有锦衣卫在它躯干上烙下“黄册库重地”的朱砂印。明洪武二十五年(1392)春的天雷轰然炸响,不过一年之后,它们的影子就在月光下被载着蓝玉案犯的囚车碾碎。听它们说,仁宣时期有某任库吏总爱在树洞藏匿残缺档案,偶尔它们若发了善心,也会用柳条替他掩去两片建文帝削藩密诏的残片。直到崇祯帝煤山自缢的消息传来,典籍的灰烬中飘出隆庆年间某一任南京刑部主事“玄武湖头春可怜”的诗笺残句。

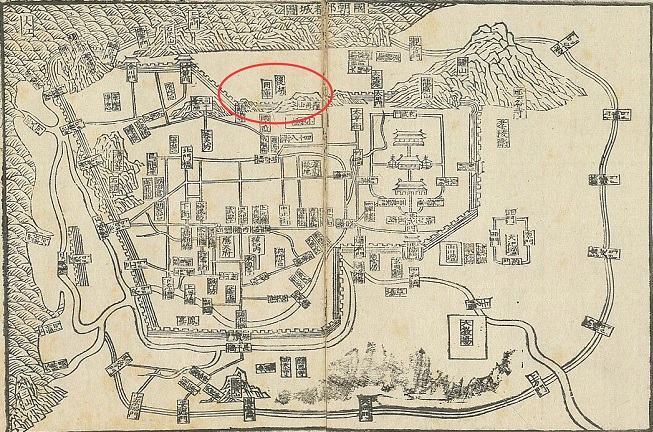

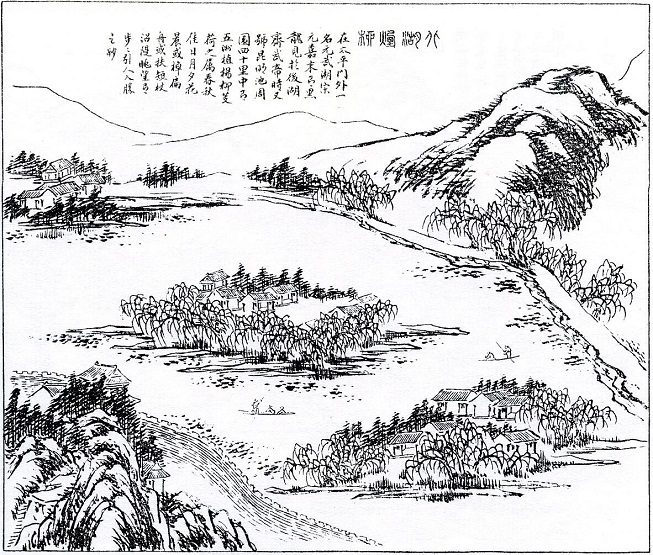

北湖烟柳(清徐藻编绘)

同治十年(1871),曾文正重建湖神庙,瞧见落地生根的它在玄武湖畔翠柳成行,心生希望,便在十里长堤造“杨柳楼台”。于是初春时节,这里郁郁葱葱的一幅“北湖烟柳”美景,便开始成了游人息憩赏柳的首选。十年后,倍感知遇的左相续筑新堤连通荒洲(翠洲)与老洲(梁洲),解决了游人“……自太平门出,命舟而行”的不便,并将之命名“曾公堤”。又十年,张香帅面对风雨飘摇的政局,在昔日“杨柳楼台”旧址近旁建“初日芙蓉”牌坊。

清宣统二年(1910),它的枝条终于够到了湖神庙的飞檐,读到那檐角铜铃里锁着康熙南巡时写的“后湖烟柳接城隅,六代风流半在兹。”这一年,南京文人徐藻(或作徐上添)编绘并刊行了《金陵四十八景》图册,“北湖烟柳”赫然在册。从此,它便正式与玄武湖绑定,成了南京城里一道传世百年的好风景。

(图片部分来源于网络)

拟稿:钱秋睿

审核:窦予然

发布:梁 刚

苏公网安备 32010502010180号

苏公网安备 32010502010180号