赵望晓

古都南京,不仅承载着中华文明的厚重历史,更是郑和七下西洋壮举的重要起点。在南京,与郑和息息相关的多座寺庙在其波澜壮阔的航海生涯中扮演了多重角色——它们是航海精神的见证者、中外文明的交汇点,也是郑和个人信仰与政治使命的缩影。

郑和雕像(郑和公园)

建文四年(1402)六月十三日,郑和随燕王朱棣的靖难之师一起攻陷京师(今南京),至永乐十九年(1421)明成祖朱棣迁都北京,在这20年间,郑和除了六次出使西洋外,其余时间基本上都是在南京度过。宣德五年(1430)六月初九日,郑和在第七次,也是最后一次出使西洋的途中病逝。

天妃宫

仪凤门外狮子山麓的天妃宫,俗称龙江天妃庙,是一座奉祀海神妈祖的庙宇。这是郑和第一次出使归来后,朱棣敕令所建的。据《明太宗实录》载:“永乐五年(1407)九月初八,新建龙江天妃庙成,遣太常寺少卿朱焯祭告。时太监郑和使古里、满剌加诸国还,言神多感应,故有是命。”接着“永乐七年正月初六,享太庙,封天妃为‘护国庇民妙灵昭应弘仁普济天妃’,赐庙额曰‘弘仁普济天妃之宫’”。

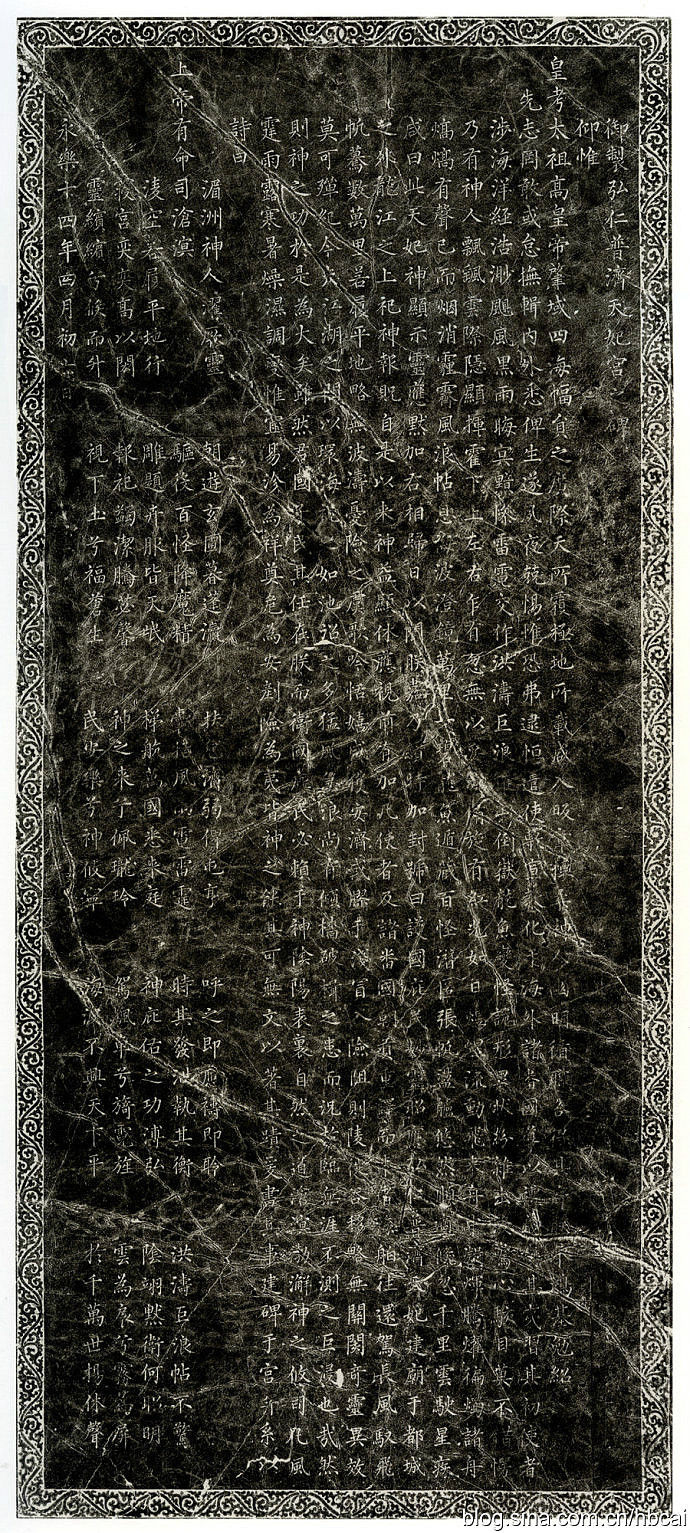

此后的六百多年间,天妃宫虽几度损毁并重建,但其“巍峨宝殿”终未能躲过发生于清咸丰年间太平军战火的摧毁。庆幸的是,永乐十四年(1416),郑和第四次远航西洋归来后,为纪念在航海途中庇护船队的妈祖,向明成祖朱棣禀奏得敕命而立的御制碑——“御制弘仁普济天妃宫碑”(俗称天妃宫碑)被保存了下来。

天妃宫碑高4.63米,加上龟趺(碑下龟形石座)高约6米,重27吨。碑石镌刻着朱棣亲自撰写的碑文,碑文前半部分是散文,后半部分是诗歌,内容包括颂扬明太祖朱元璋在位时的功德、郑和下西洋的航海事迹、途中受到妈祖保佑平安归来的经历。如今此碑经修复后保存在静海寺内“三宿岩”旁。

净觉寺

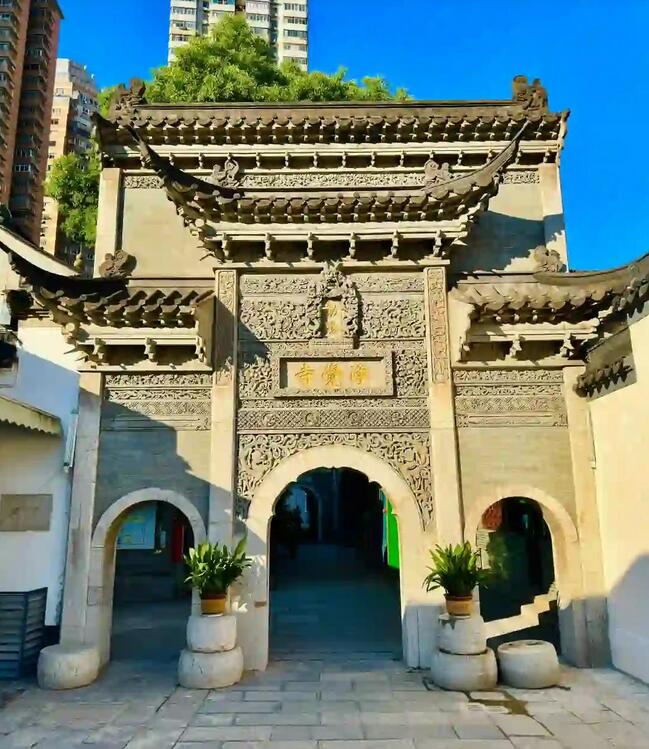

位于城南三山街(今升州路28号)的净觉寺是南京现存历史最早的清真寺。该寺始建于明洪武二十一年(1388),由明太祖朱元璋下令建造,“以居西域附之人”。

宣德五年(1430),礼拜寺(净觉寺)失火被焚。正值郑和最后一次下西洋前夕,郑和奏请朝廷重建。明宣宗批示郑和的奏请:“……得尔所奏,南京城内三山街礼拜寺被焚,尔因祈保下番钱粮人船,欲要重新盖造,此尔尊敬之心,何可怠哉。尔为朝廷远使,既以友心,岂废尔愿。恐尔所用人匠及材料等项不敷,临期误尔工程,可于南京内官监或工部支取应用,乃可完备。以候风信开船,故敕。”至今,净觉寺还保存着《敕太监郑和重建礼拜寺记》的石碑(复制品)。

重建后的净觉寺,礼拜大殿面宽、进深各9间,规模宏大。嘉靖年间,明世宗朱厚熜敕赐礼拜寺以“净觉寺”的寺额,并敕建砖雕牌坊一座(俗称花门楼)。清咸丰年间,净觉寺又遭毁坏。后曾于清光绪三年(1877)和五年重建重修。寺内大殿边墙上嵌有的碑石,分别刻有“光绪丁丑三年桂月重建”,“光绪己卯五年重建”等字样。

净觉寺的建筑风格独具特色,其中式四合院布局、砖雕牌楼上的“敕赐”二字,以及殿匾“惟精惟一”“正心诚意”等儒家格言,都体现了伊斯兰教与中国传统文化的深度融合。

宏觉寺

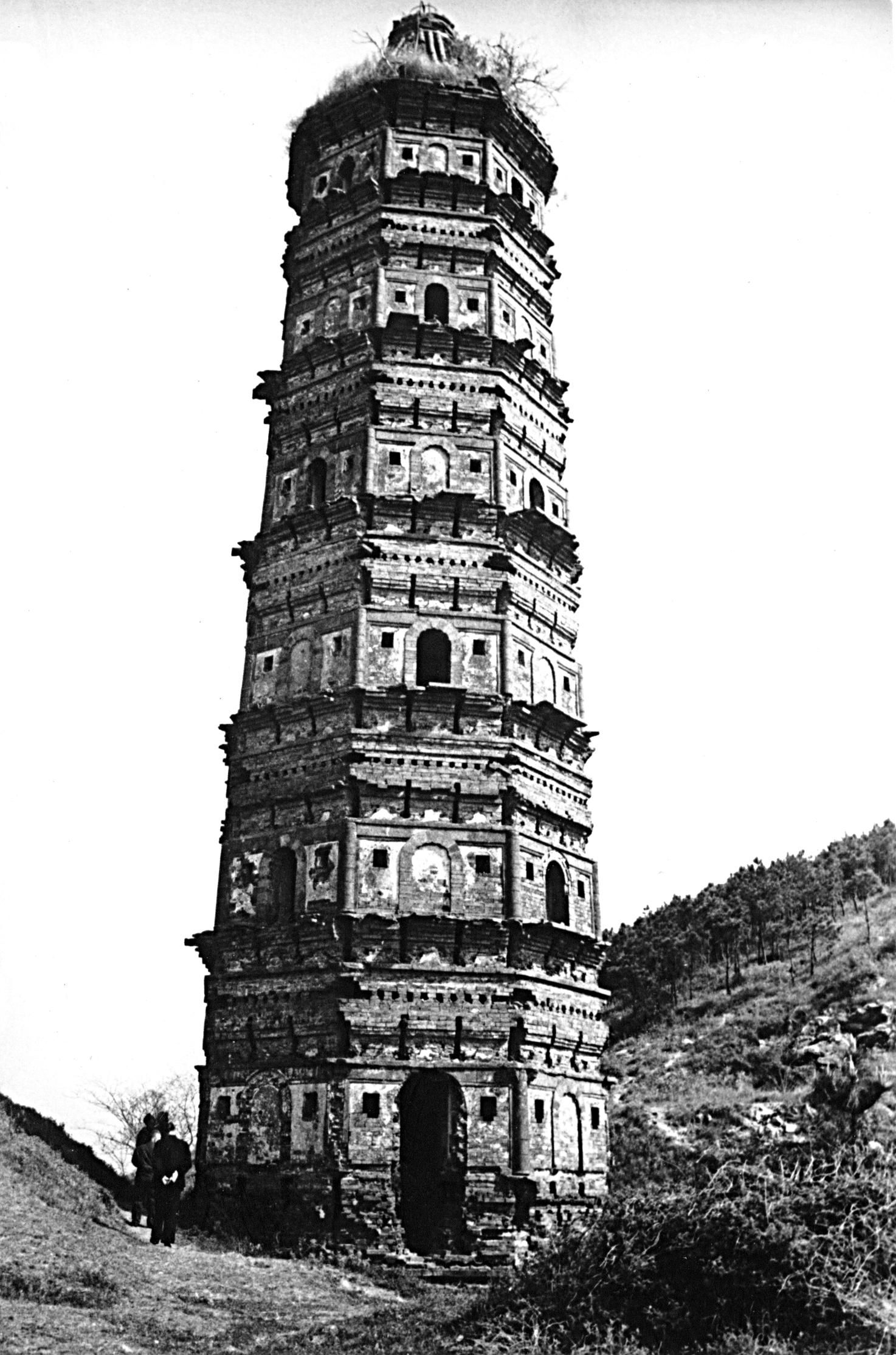

宏觉寺在牛首山上,创建于南朝梁代天监年中,时称佛窟寺。后几经兴废,南唐时改称弘觉寺。北宋太平年间改名为崇教寺。明代自永乐始,牛首山成为皇家的道场,明太子少师吴郡姚广孝永乐十六年(1418)撰《牛首山佛窟寺建佛殿记略》载:“佛窟寺不知肇基岁月,按南唐保大四年(946)碑,佛窟荒事,垂二百余年莫偶,檀信李先主惜其胜概,乃兴修焉。”明宣德八年(1433)在牛首山东峰的西麓建弘觉寺塔,正统年间敕赐弘觉禅寺。清代乾隆年间为避弘历皇帝讳改名为宏觉禅寺。

宏觉寺塔旧照

1956年7月14日,几个青年游览牛首山时,在宣德八年所始建的宏觉寺舍利塔塔基发现了地宫。南京博物院得知消息后,立即派出专业人员前往清理。当时地宫中出土了铜器、瓷器、玉器、人齿、骨灰等,其中的“宜兴窑青釉划花莲花瓣纹舍利盖罐”,通高9.7、口径8.8厘米。外施青釉,造型端正。罐中藏有佛牙和少量骨灰。经考证,这些遗物属于郑和——他在第七次航海归途中病逝于印度,遗体火化后由船队带回并安放于地宫,造喇嘛塔供奉(另有观点认为宏觉寺塔为郑和衣冠冢)。

明宣德郑和骨灰罐及罐盖(宏觉寺塔地宫出土)

郑和与南京寺庙的故事,远不止于建筑与仪式的表象。天妃宫的祈愿、净觉寺的融合、弘觉寺的归宿,共同勾勒出这位航海家以信仰为纽带,串联起国家意志、个人信仰与跨文明的对话。今日,这些寺庙仍矗立在南京的街巷山麓,沉默诉说着六百年前“鲸波万里”的传奇,也提醒我们:开放与包容,才是文明长存的真谛。

(部分图片来源于网络)

审核:窦予然

发布:梁 刚

苏公网安备 32010502010180号

苏公网安备 32010502010180号