顾茂昌

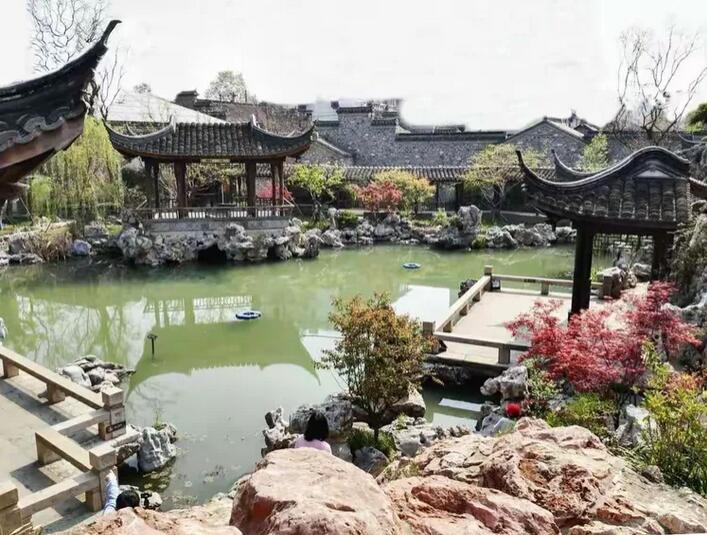

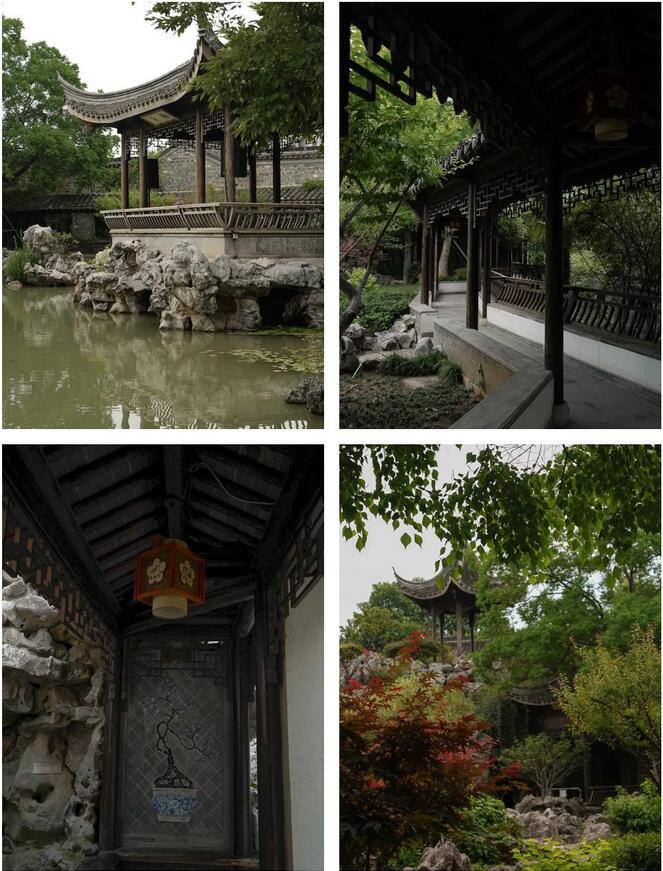

在南京老门东的青砖黛瓦间,藏着一处让时光倒流的秘境——芥子园。这座由清初“生活美学大师”李渔于康熙年间亲手设计的“壶中天地”,虽占地仅三亩,却以“芥子纳须弥”的巧思,将山水画境浓缩于方寸之间。

多才园主

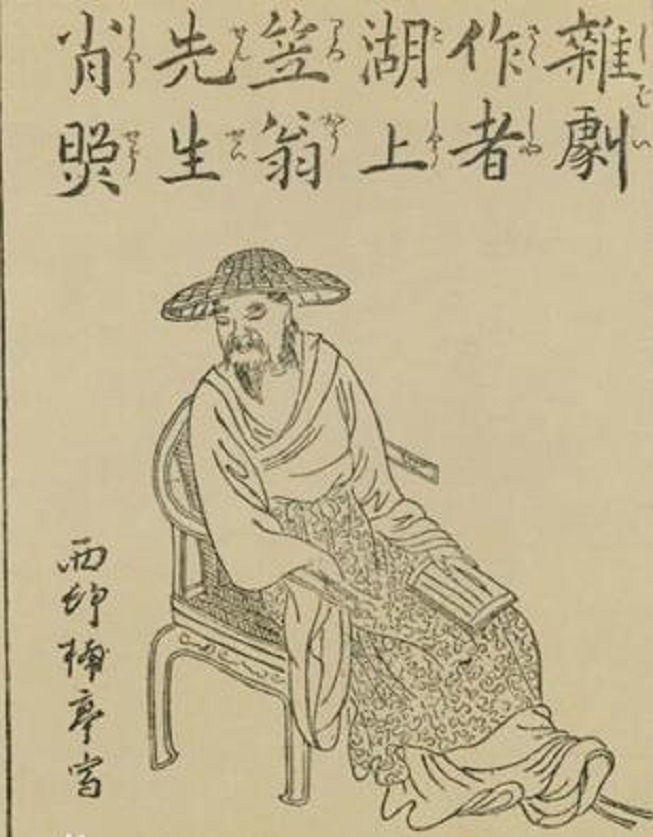

李渔(1611~1680),原名仙侣,字谪凡,号天徒,后改名渔,字笠鸿,号笠翁,别号觉世稗官、笠道人、随庵主人、湖上笠翁等。他的人生经历丰富,头衔琳琅满目,文学家、戏剧家、戏剧理论家、美学家、诗人……除此之外,他还是畅销书作家、出版业大佬、戏曲编剧兼导演,更是园林设计建筑师。可以说,李渔就是金陵城休闲文化的先驱。

李渔是金华兰溪(今属浙江)人,生于南直隶雉皋(今江苏如皋),父辈从医,家境殷实。明崇祯十年(1637)考入金华府庠,为府学生。入清后,他无意仕进,从事著述和戏剧。清顺治八年(1651),迁居杭州。在杭州暂居时,他为寓所题名“武林小筑”,并走上了一条被时人视为“贱业”的“卖文字”之路,开始了他“卖赋以糊其口”的专业作家生涯。

在杭州期间,随着李渔创作的作品不断问世,“湖上笠翁”成了家喻户晓的文坛大咖。其作品也以惊人的速度向各地流传,甚至很多地方都出现了不法书商进行私刻翻印以牟取暴利。据说因金陵(今南京)盗版者最多,为便于交涉,李渔索性在康熙元年(1662)前后离开杭州,举家迁往金陵。后于康熙十六年(1677)移家杭州,直至康熙十九年病逝。纵览其生平,金陵城居留的十多年是他成年以后寄居时间最久的地方,也是他的文化活动最为全面、最为频繁的地方。

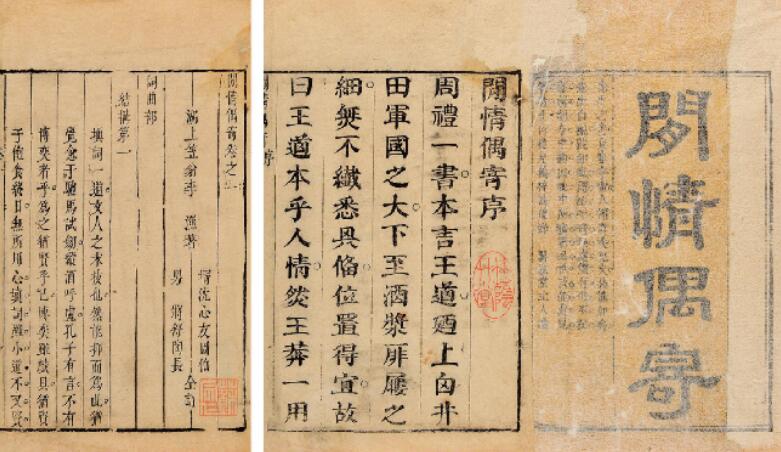

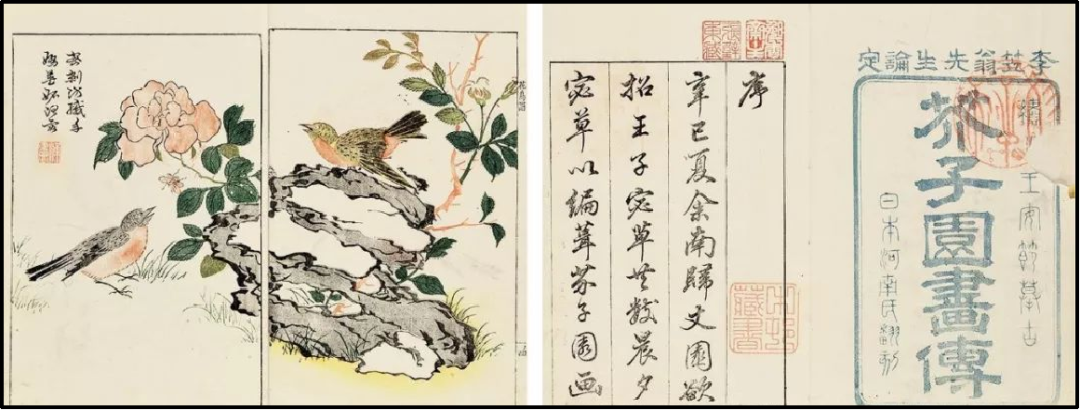

李渔一生著作甚多,他撰写的《闲情偶寄》被林语堂誉为“中国人生活艺术的指南”。其中《词曲部》《演习部》《声容部》是我国系统阐述戏剧理论的著作,《居室部》《器玩部》《种植部》是继明代造园大师计成《园冶》后,有世界影响的造园学名著。他倡编的《芥子园画谱》流传至今,被齐白石、潘天寿视为经典范本。

另外,李渔遨游南北,遍览名园,造园能力卓越,他强调“因地制宜,不拘成见”,并自诩造园为生平绝技之一。他一生营建多处园林,除为自己建造的伊园、芥子园、层园外,还为北京郑亲王筑惠园、为贾汉复建半亩园,两园均以叠石引水闻名。

选址门东

移居金陵前,他在原籍兰溪夏李村建构过一座“伊山别业”,虽题名雅致,其实只是因陋就简盖了数间茅屋,稍加点缀而已。到南京后,他先暂居金陵闸,期间曾戏题《金陵闸旧居》一联以自嘲:“二柳当门,家计逊陶潜之半;双桃钥户,人谋虑方朔之三。”此后,他一直筹划选址构筑自己的理想居所。经过数年努力,终于康熙八年(1669)建成了蜚声古今的芥子园,此时他到金陵已有七、八年之久。

芥子园位于今南京中华门内东侧老虎头,与周处读书台、孙楚酒楼相去不远。李渔曾题一联于芥子园大门:“孙楚楼边觞月地,孝侯台畔读书人。”小序云:“孙楚酒楼为白门古迹,家太白觞月于此,周处读书台旧址,与余居址相邻。”

从李渔的自述中,我们可以看出他对于芥子园的选址是非常用心和得意的。计成《园冶》中关于相地、立基有精辟的论述:“凡结林园,无分村郭,地偏为胜。”“欲通河沼,探奇近郭,远来往之通衢。”“高原极望,远岫环屏,堂开淑气侵人,门引春流到泽。”也就是说园林选址要地偏避喧,利用周围有利的自然环境,借近水远山入园。而芥子园所在的娄湖头(即老虎头)旧时颇为幽静,且此处晋有周处台,南北朝为皇家园林“娄湖苑”,旁有赤石矶,丹霞地貌景观壮丽,历来是文人雅集之地,李渔选址借自然之胜,事半功倍。同时,李渔素以李白后裔自命,他选择此地构园,或许还包含着追步前贤、纪念李白的深意。

居住在金陵的这段时间里,李渔还开办了一家名为“芥子园”的书肆,靠刻书卖文为计。其与胡氏十竹斋、汪氏环翠堂并列为金陵名肆。书肆刻有的多种版画书籍,或因戏剧小说插图生动闻名,或因画谱、笺谱精美著称,在文化传播史上留下了浓墨重彩的一笔。

壶中天地

在众多园林中,芥子园最能反映李渔杰出的造园才能和“标新立异”的造园思想。

芥子园“不及三亩”,却以“咫尺山林,小中见大”的传统手法见胜。李渔自诩芥子园是“此予金陵别业也,地止一丘,故名芥子,状其微也。往来诸公,见其稍具丘壑,谓取芥子纳须弥之义,其然岂其然乎”。须弥是佛教传说中的神山,既高且大。而芥子园虽小如芥子,却能容纳须弥,境界之美,内涵之深,不言而喻。

芥子园内,一轩一阁一丘一水,莫不富有诗情画意。园中既有集轩榭台阁之美的浮白轩、来山阁、月榭、歌台等,又有“丹崖碧水,茂林修竹,鸣禽响瀑,茅屋板桥,凡山居所有之物,无一不备”的假山一座,“高不逾丈,宽止及寻”。更妙的是在山脚碧水环流,水边石矶俯伏的假山石矶上有雕塑高手为李渔塑造的一尊执竿垂钓的坐像。李渔十分欣赏自己的这一巧思:“盖因善塑者肖予一像,神气宛然。又因予号笠翁,顾名思义,而为把钓之形。予思既执纶竿,必当坐之矶上。有石不可无水,有水不可无山,有山有水,不可无笠翁息钓归休之地,遂营此窟以居之。”

李渔偏爱修竹,其“竹能令俗人之舍不转盼而成高士之庐”的思想,与王维、白居易、苏东坡等文人的园林情趣相通。建成时,芥子园配置竹树有意境,且金陵是长江流域三大“火炉”之一,炎夏热不可支,据说园内竹林清秀荫翳,凉爽宜人。

借景花窗

借景是古典园林突破空间局限的重要手法,计成称“夫借景,林园之最要者也”。一般借景是把园外之景巧妙吸收到自己园中,把它景引为我所用,丰富园景,扩大艺术境界。李渔在芥子园中除了应用外借手法在“来山阁”楼上置景窗,“以窥钟山气色”外,更独具慧眼,另辟蹊径,创造性地应用了无心画的内借手法。芥子园的假山位于“浮白轩”的后面,李渔在“浮白轩”后墙正中开一景窗,裁纸数幅,贴裱在窗框四周,作为一幅立轴画的头尾及左右镶边,形成了一幅山水中堂画,即他所说的“尺幅窗”。人在屋内,“坐而观之,则窗非窗也,画也;山非屋后之山,即画上之山也。”堪称虚实结合的神来之笔。而“无心画”“尺幅窗”的创意也由此诞生。

一房山前蕉叶联“因有卓锥地,逐营兜率天”

李渔善用匾联深化园景意境,将文学与园林完美融合。他请名人题写匾联,如匾额“一房山”化用唐诗“半潭秋水一房山”,以简练文字拓宽景点意境;书室对联“雨观瀑布晴观月;朝听鸣禽夜听歌”,则是他“过目之物,尽在画图;入耳之声,无非诗料”生活的真实写照。在匾联形式上,他打破“成格定制”,创制八种独特样式:以芭蕉叶为形、绿地墨筋石黄字的“蕉叶联”;半边磨光竹筒制作、填石青石绿或墨字的“此君联”(“此君”为竹的雅称);仿石碑刻制、黑底白字的“碑文额”;模仿手卷、白地填色的“手卷额”;仿册页、笔画代刻的“册页匾”;薄木板镂空、字背罩纸、逆光悬挂的“虚白匾”;镶嵌山石的“石光匾”;红叶形状、取“御沟题红”之意的“秋叶匾”。这些设计既具装饰性,又贴合园林意境,彰显独特审美。

经过李渔的苦心经营,芥子园“轩台点缀、廊榭萦迥、叠石嶙峋、碧波环绕、苔青竹净、鸟语瀑响”,构图清新,布局灵活,构筑精巧,幽致可人,达到“壶中天地”的极高意境。令人遗憾的是,自李渔移家杭州后,园子几易其主,迭经战乱洗劫,逐渐湮没。

如今,复建后的芥子园坐落于秦淮区老门东三条营,与周处读书台遗址相邻,成为夫子庙秦淮风光带上的一颗明珠。作为门东历史文化街区的灵魂地标,它不仅承载着李渔在此创作《闲情偶寄》、经营戏班与书铺的文人雅事,更以昆曲夜游、古风妆造体验等文旅融合新玩法,激活了金陵的“慢生活”基因。在天气逐渐炎热之际,漫步园中,或许我们能感受到栖云谷假山回响着昔日丝竹声,浮白轩茶香裹挟着《芥子园画谱》墨韵……所有的这些都蕴含着南京文化的独特气质。

(选自《南京史志》1988年第三期,部分图片来源于网络)

审核:窦予然

发布:梁 刚

苏公网安备 32010502010180号

苏公网安备 32010502010180号