马学仁

刘政纲

鸭血,老南京称之为“鸭衁”(衁读“huang”),汉许慎编写的我国历史上第一部字典《说文解字》里就有这个字。形声字,血为形符,亡为声符,意指血液。自古以来,鸭血为宰杀鸭子的副产品,属下脚料,登不上大雅之堂的。旧时鸭子店、饭馆将鸭血放在店门口,三文不值二文地卖掉。不知从什么时候起,鸭血甚至鸭内脏等成了南京人餐桌上的佳肴,诸如红烧鸭血、鸭血炖豆腐、拌鸭肠、鸭肫、卤鸭肝等闪亮登场。

旧时莫愁湖

20世纪40年代初前后,有人将南京风味小吃编成了顺口溜,流传很广,其中一句为“茶叶蛋,鸭血汤,五香驴肉老卤干”。也就是说民国时鸭血已是南京人的心头好。但鸭血粉丝汤的来历则众说纷纭,主要有三种:

其一,相传秦淮河边有户人家,杀鸭子时用一个小碗装鸭血,不经意有粉丝掉了进去,无奈只好将粉丝和鸭血一起烹饪,却不料成品汤汁芳香四溢。有个财主听闻,出资让这户人家在河边开了个卖鸭血粉丝汤的店铺,引来无数路人竞相品尝。鸭血粉丝汤由此闻名遐迩,后人遂得此佳肴,并将手艺传承至今。

其二,相传晚清时,一次李鸿章用烤鸭招待外国客人,由于味道绝美而很快告罄。这时李急催厨师上菜,一位厨师急中生智:“我们天天吃鸭血,口味不错,没有鸭子,就将就用鸭血来代替吧。”大家死马当活马医,一起动手将闲置的鸭血、鸭杂烹制成汤端上了桌。李鸿章见此大怒,正要发火,厨师赔笑:“大人们品尝后再说。”桌上外国客人一品尝,马上被这前所未闻的美味征服了。从此,鸭血汤便在社会上流传开了。

其三,清末秀才梅茗科考失利,为谋生在镇江开设了一间小店“鸭先知”,所售卖的鸭血粉丝汤香飘百里,引得无数食客踏破门槛,其中就有时任《申报》主编的蒋芷湘先生。他闻名去品尝完鸭血粉丝汤后,题诗赞誉:“镇江梅翁善饮食,紫砂万两煮银丝。玉带千条绕翠落,汤白中秋月见媸。布衣书生饕餮客,浮生为食不为诗。欲赞茗翁神仙手,春江水暖鸭先知。”

如果说前两条是商家为了销售而编撰的故事不足为信,但梅茗发明鸭血粉丝汤或许真有其事。为何这么说呢?梅茗多次来南京参加科举考试,每次都在南京住上一段时间。据传,有一次他和朋友去南郊游玩回城时,路过一家鸭子店,想在此歇歇脚,吃点盐水鸭,喝点酒,解解乏。店主告诉他们今天生意特别好,鸭子早卖完了,十分抱歉,想吃明天早点来。但梅茗被店里一股香味吸引着,忙问那是什么?店主答道那是我们自家人的午饭,用鸭血、鸭杂和粉丝一起煮的,图它能填饱肚皮,上不了台面的。梅茗一行与店主商量,匀一些给他们尝尝新鲜。这一尝就留下了非常深刻的印象,于是他非常谦虚地询问了整个制作过程。后来,梅茗未能考上举人,对仕途心灰意冷,但又怕回到故乡受他人的白眼与讥讽,且还要父母供养,于是放下所谓文人的架子,落脚在镇江开起了“鸭先知”。

旧时路边小吃摊

据多位家住门东、门西的老者回忆,鸭血做成小吃,是在国民政府“还都”之后的事情。当时宛如一夜之间梨花开,城南建康路、升州路等人口稠密的地域,隔不了多远就有一个卖鸭血汤的小摊子。甚至建康路上,位于朱雀路口(现太平南路南端)附近有一家固定的店面,规模也最大。

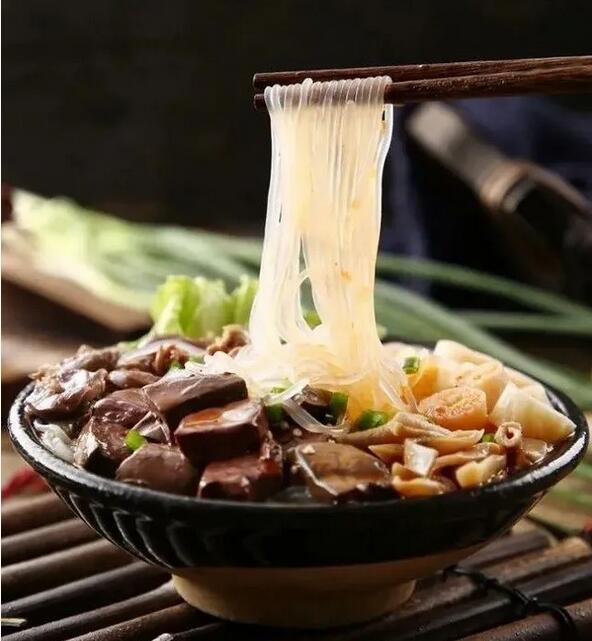

那时鸭血汤的做法,有的是直接放在圆筒形深锅里煮,有的是临时用铁丝勺放进锅里烫一烫。烫煮的除了鸭血,还有鸭内脏,如鸭肠、鸭肝、鸭心、鸭肫,以及“闷蛋”(鸭肚里的软壳蛋)。若你买的是鸭肠汤,店家舀好鸭血后,抓一把鸭肠,就着碗用剪刀剪成一小段一小段,撒上佐料、蒜花热气腾腾地递给你。若是鸭肫,一碗汤里,大的鸭肫是半个,小的是一个。碗里“内容”越多,价格则越高。但与其他小吃品种相比较,价格还是很便宜的。旧时,就着烧饼、馒头、花卷、油条,喝碗鸭血汤可是营养又美味的一餐。

有老南京朋友回忆:二十世纪五六十年代,新街口有家卖鸭血汤的摊子特别有名,老板好像姓张。他家的鸭血鸭肠汤熬制时间长,香味淳厚。这个摊子经常晚上摆出来,那时在工人文化宫参加完夜校学习的朋友,会相约到这个摊位上来碗鸭血汤,吃完大汗淋漓的感觉至今难忘。

至于在鸭血汤加入粉丝和豆腐果,或许是20世纪90年代中期,从镇江市街头著名的“妯娌鸭血粉丝汤”摊点上学习来的。至今,还有人在自媒体上自称:“引进鸭血粉丝汤第一人”。

虽然没人能说得清最初是谁将鸭血与粉丝煨作一处,就像说不清紫金山顶的云何时会染上胭脂色。市井烟火里诞生的吃食,其诞生仿佛充满了时光流转间交织的偶然与必然。如今的夫子庙檐角下、老门东石阶旁,飘着香气的蓝边碗里,盛着的早已不只是食材的本味,倒像整座金陵城把六百年的鲜香故事都炖进了这碗江湖。

(节选自《南京史志》2024年第3期,部分图片来源于网络)

审核:窦予然

发布:梁 刚

苏公网安备 32010502010180号

苏公网安备 32010502010180号