陈一华

从1927年国民政府成立至1937年抗日战争全面爆发的十年间,民国教育处于稳步发展时期。南京作为首都特别市,国民政府倾全国之力、集人民之智,在教育领域加大投入、兴办学校和培养人才,再加上教育工作者的勤勉躬耕,取得了较大成绩。无论是学校的数目、招生和毕业人数,还是教育质量和学校层次都达到了民国建立以来的最高峰。

金陵女子大学——“厚生”

金陵女子文理学院,1930年由金陵女子大学(以下简称金女大)改名。金女大筹建于1913年,正式招生开学是1915年9月。校址最初租借于南京绣花巷李氏大宅,即今南京海事职业技术学院(白下校区)和空军四五四医院一带。1923年7月正式搬迁至陶谷,即宁海路122号的南京师范大学随园校区。金女大既是一所教会大学,又是我国第一所女子大学,校长初为德本康夫人,后为吴贻芳女士。

金女大宁海校区旧影

抗日战争全面打响后,国民政府教育部令该校择地开学。起初,该校拟定在上海、武昌和成都三地,分别实施教学计划。由于当时战事异常激烈,遂通知学生就近肄业,而行政机构仍留在南京校本部。到1937年11月底,除少数教师留守南京本校外,其余师生皆随政府西迁到成都的华西协和大学继续办学,直至1946年复员回到南京,并于9月在原址招生开学。

金女大校徽——厚生

金女大课程丰富,包括中文、英语、数学、历史、社会、音乐以及医学专科等。不仅课程设置让人赞叹,优秀的教师也是金女大的特色。学校请来的教师都是有名的学者,像中文系主任是著名的国学大师陈中凡,地理系主任为中国第一位女海洋学家刘恩兰,社会学系主任是著名社会学家龙冠海,化学系主任是哈佛大学第一位中国女化学博士吴懋仪,体育系主任为中国运动解剖学创始人张汇兰,同时还聘有优秀的外籍教师。这些教师不仅学识渊博,教学态度也十分严谨。他们会详细记录自己的教学方法、课程纲要,并且课程相关的实验和野外工作也会记录在案。这不仅有利于当时他们的教学优化,也为我们后世研究学习提供了不小的帮助。

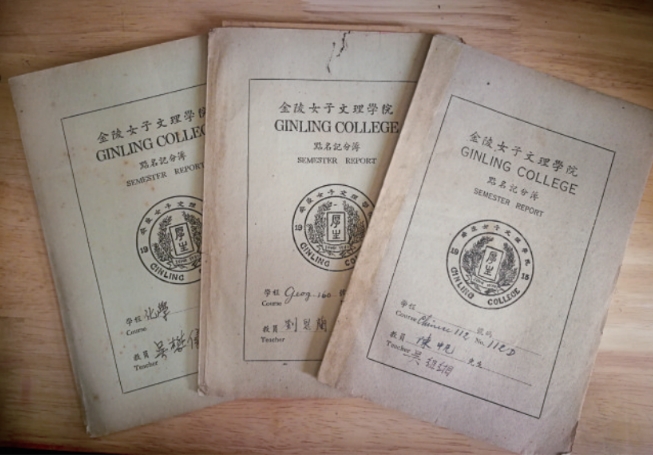

金女大“点名记分簿”

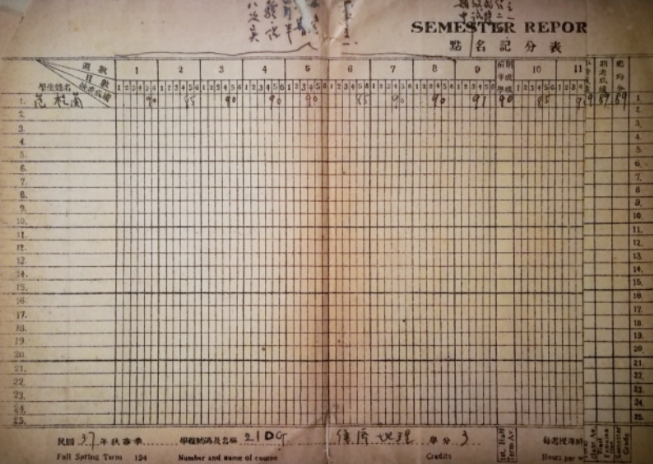

金女大“点名记分表”

在我收藏该校众多的“点名记分簿”中,有一件十分有趣的事情。有一份“点名记分簿”上,只有一位同学的姓名,意味着这门课程只有一位学生在读。但即便是只有一位学生,这位老师仍然十分认真地教学,这份敬业态度,让人肃然起敬。

金女大作为中国第一所女子大学,留给社会很多精神财富。在37年的办学历程中,金女大培育了近千名毕业生,个个都是当时各行各业的杰出女性代表,被人们称为“999朵玫瑰”。

国立戏剧学校——“真善美”

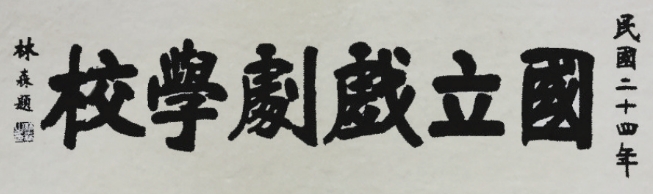

国立戏剧学校,创建于1935年秋,直属国民党中央宣传部领导,是我国有史以来第一所戏剧专科学校,开创了中国戏剧高等教育史的先河。校址在鼓楼薛家巷妙相庵,余上沅先生任校长,林森先生曾为其题写“国立戏剧学校”的匾额。全面抗战爆发后,该校先疏散到湖南长沙,后搬迁至重庆,并于1938年底迁往四川的江安县城。1940年奉命改名为“国立戏剧专科学校”,改属国民政府教育部高等教育司领导。1946年10月,迁回南京大光路大阳沟复校。1949年新中国成立后,并入北京中央戏剧学院。国立戏剧学校在抗战期间,为我国的抗日救亡宣传作出了积极的贡献,同时也培养了大量的戏剧和影视人才,例如项堃、温锡莹、夏天、张瑞芳、谢晋、凌子风等。

林森题写的校名

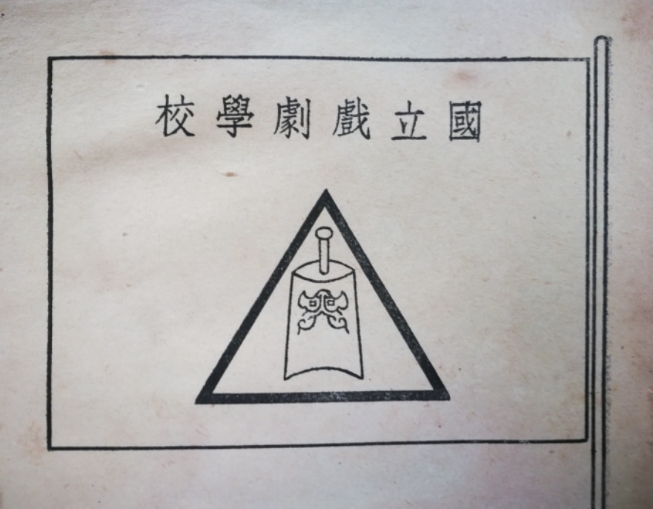

国立戏剧学校的校刊上印有这样的话:“戏剧艺术之最高目的为真善美。”真为戏剧的基础,是生命;善是生命的意义、价值;美使得生命有持久的可以品味的艺术魅力。校刊中对校旗评价:“其旨深,其意显,吾校诸生宜爱护之,尊敬之,更宜发扬光大之。”

国立戏剧学校校旗

国立戏剧学校自1935年组建以来,即以“研究戏剧艺术,培养戏剧人才”为宗旨,尤其注重教学质量和理论联系实际,采取边教学、边排演的方式,在社会公演,赢得了社会的广泛好评,蜚声海内外。

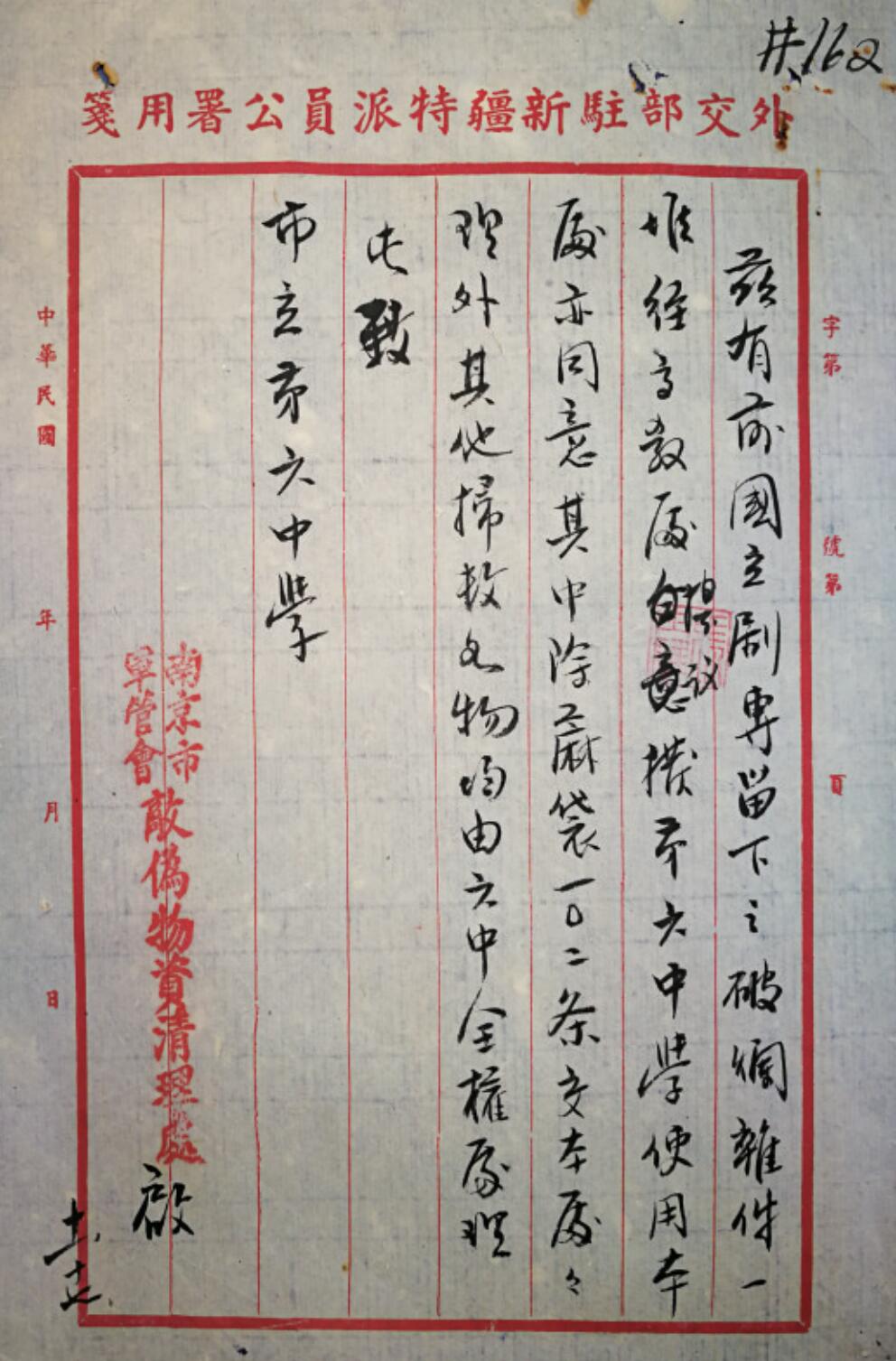

南京市军管会关于国立戏剧学校文物处理意见函

笔者有幸收藏有一份“南京市军管会敌伪物资清理处”给南京六中的公函,是“国立戏剧专科学校”文物移交给原“南京市第六中学”的佐证,在一定程度上可以帮助我们厘清该校在搬迁北京后,所存南京文物的去向。

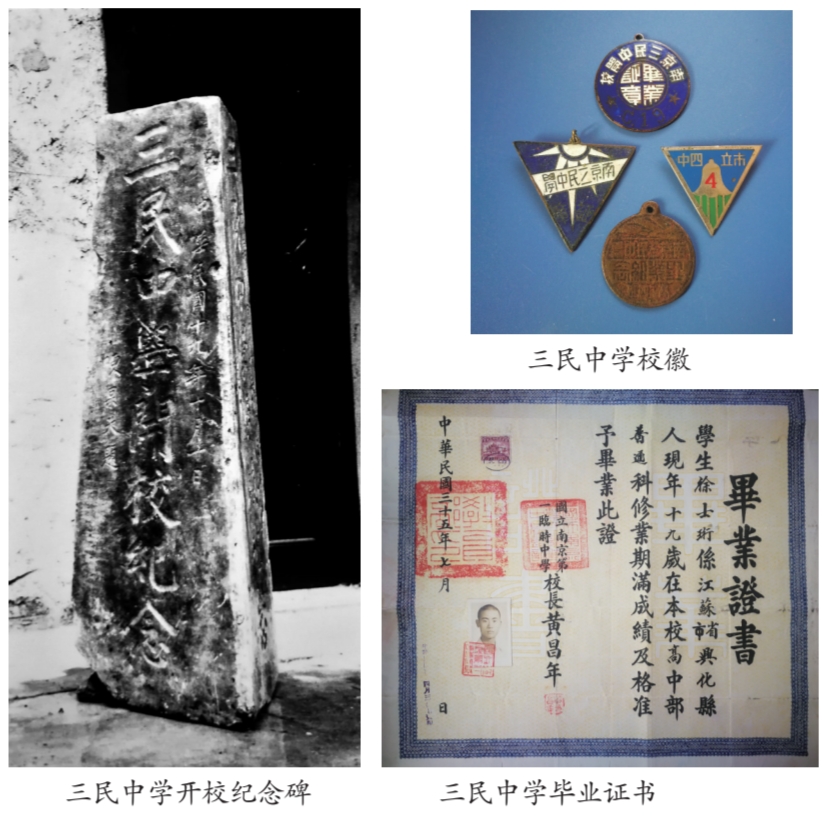

三民中学——“公诚毅朴”

1929年7月,由当时诸多政要发起创建三民中学,熊冲任校长。1929年的暑假在中央大学举行考试,首届招收男生就达300人,后又增招女生100余人。该校正式开学是在当年的10月1日,校址在南京清凉山曾公祠。

三民中学本着“民族觉醒,教育为先”的立业精神,培养了无数的优秀人才。1931年“九一八事变”爆发后,日本军国主义武装侵占东北,激起了该校师生的强烈愤慨。在校长熊冲的组织参与下,该校爱国师生成立了“三民铁血救国团”,熊冲先生亲任团长并率团奔赴东北慰问和服务抗日部队。1937年“七七事变”爆发后,熊冲先生便有计划、有目标地组织该校师生迁址到湖南邵阳,成立“私立南京三民中学邵阳分校”。

1946年,该校由国民政府教育部移交给了南京市政府,更名为“南京市立第四中学”。1955年,学校改名为“南京市第四中学”。

金陵兵工厂工人子弟学校——“勤俭耐劳”

金陵兵工厂工人子弟学校,1929年由军政部设立,校址在中华门外老君庙。金陵兵工厂(1865)和今“南京晨光机械厂”厂区一带,在民国年间曾是“西天寺”和“老君庙”等所在地,当时校舍是在昭忠祠、华祖殿等基础上改建而来的。该校首任校长由黄公柱厂长兼任,第二任校长由李承干厂长兼任,第三任校长为贾逸孚先生。

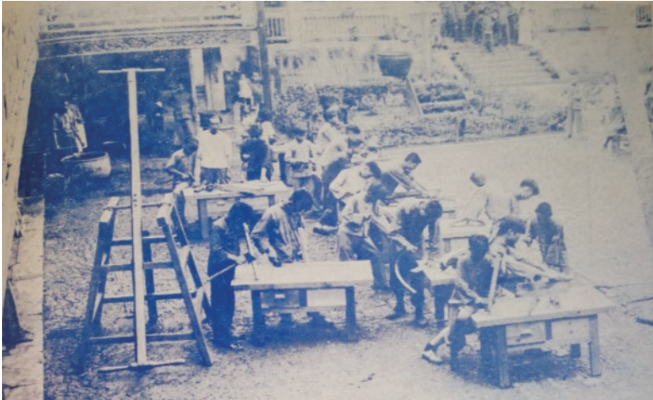

该校有两个鲜明的特点:一是在学生中倡导“勤俭耐劳”的精神,实行“校规军纪化、生活平民化、学生艺徒化、学校家庭化和教师劳工化”的办学理念;二是设置除“国语”“数学”等常规课程外,着重进行“技能训练”和“课外活动”。

操练

文娱

劳技

该校设有幼稚园、小学部、艺徒教育部和职工教育部等。幼稚园主要课程有谈话、认字和唱游等;小学部有国语、写字(书法)、自然、史地、数学、美术等;艺徒教育部有国语、珠算、英语、机械绘图、机械加工和普通物理等;职工教育部有简易器械画、服务指导、公民常识和数学基本须知等。

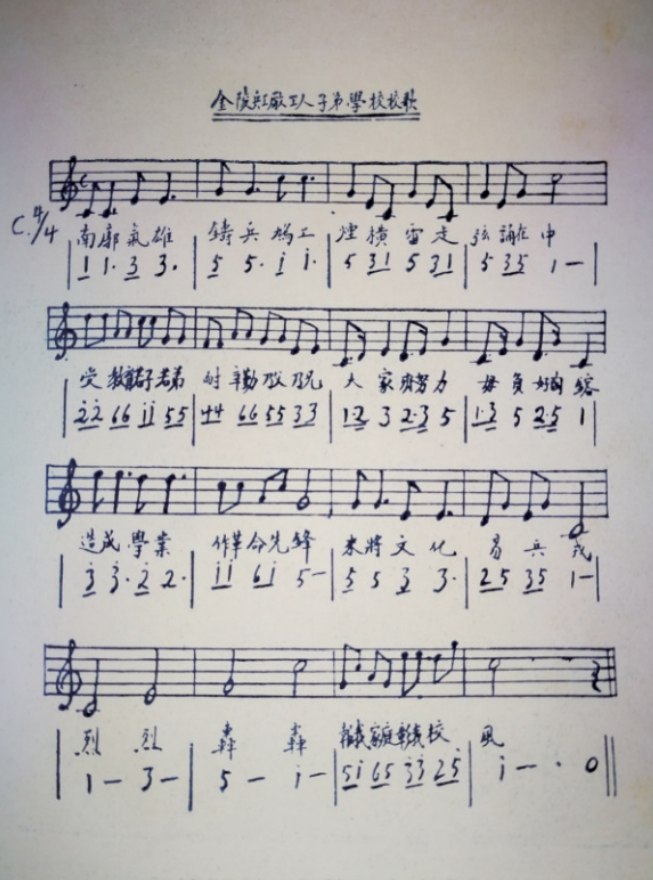

金陵兵工厂子弟学校校歌

从该校课程设置和教学时间上的编排不难看出,幼稚园和小学部,一方面是为了提高幼少儿的情趣培养,有目的地进行基础课程的教育,进一步培养爱国爱厂精神,充满了人性化教育理念;另一方面也是从“少年强,则国强”的思想入手,来提高国民的整体水准,精心培养热爱中国兵工事业的有用人才。艺徒教育部与职工教育部则是充分体现出了当时的平民教育、工读教育、职业教育、实用教育等多种进步教育的办学思想。

南京安徽中学——“实”

该校最初创建于光绪三十年(1904),校名为安徽旅宁公学,1905年更名为上江公学,1912年又改回原名。1923年,更名为南京安徽公学,陶行知出任校长,姚文采任副校长。1929年,改名为南京安徽中学,由于陶行知先生忙于晓庄师范事务,辞去校长一职,由姚文采先生继任。1937年全面抗战爆发后,该校迁往安徽屯溪,并设立徽州分校,抗战胜利后复员回到南京。1951年该校与南京市第六中学合并,校名沿用南京市第六中学,校址则在白下路原南京安徽中学。

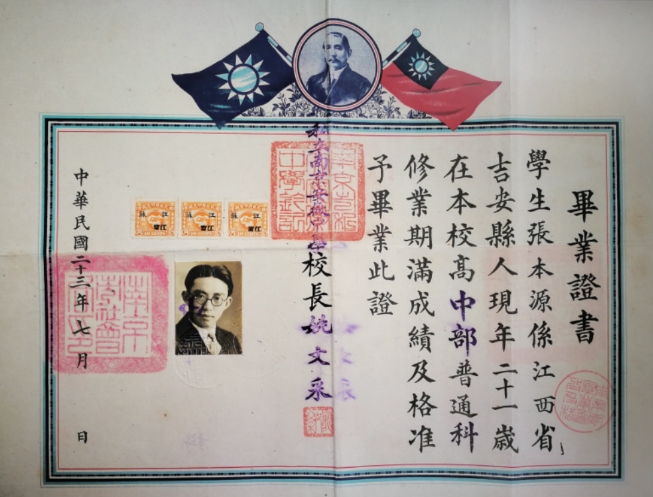

安徽中学毕业证书

走进白下路193号六中东校区的“行知馆”,就会看到一个金底红字的“实”字,该字由当时的教育总长题写,下面训文由陶行知先生书写。陶先生“实事求是”的办学理念和“百年大计,教育为本”的教育思想贯穿于始终。陶行知先生十分注重生活教育、创造教育和民主教育,这点在校刊《余力学文》一书中就可看出。

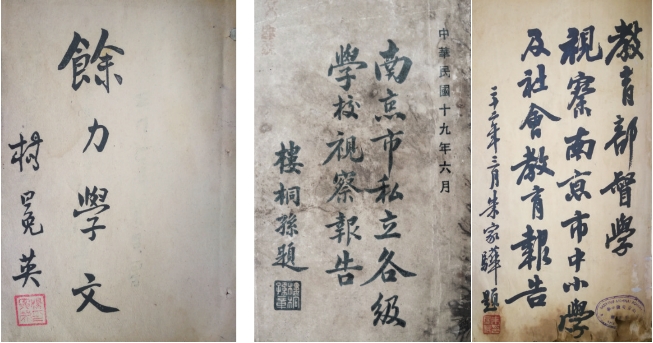

校刊《余力学文》和报告

南京安徽中学校舍多、教具全、资金足,据民国19年(1930)《南京市私立各级学校视察报告》和民国22年(1933)《教育部督学视察南京市小学及社会教育报告》记载,南京安徽中学“图书仪器标本,及其他一切校具教具,为全市中学,罕有其匹”,又说该校校产除校舍外(上江公学及河海工程专校故址),有小营后基地,淮军公所,及其他店房多处,价值数十万;基金雄厚,为京市私立中学所仅见。”

每当查阅起安徽中学的资料,老师认真授课,学生孜孜不倦学习的画面仿佛就在我眼前,也不禁想起在大学时的作业本上印着陶行知先生的一句话“:捧着一颗心来,不带半根草去。”

审核:窦予然

发布:梁 刚

苏公网安备 32010502010180号

苏公网安备 32010502010180号