620年前,明永乐三年(1405),郑和率领庞大的船队,自南京出发,开启了一场前无古人的西洋之旅。此后的28年间,他们以过人的胆识和非凡的智慧,历经千难万险,行程30余万公里,远至红海和非洲东海岸,遍访30多个国家和地区,巩固了海上丝绸之路,传播了友谊的种子,促进了经济贸易交流,增进了国与国之间的友好交往,为世界文明进步作出了巨大贡献。

郑和七下西洋,密切了中国与海外诸国的友好交往,增进了中国人民和亚非人民的友谊。据不完全统计,在郑和下西洋期间,与郑和下西洋有关的亚非国家使节来华共318次,平均每年15次。郑和忠实地执行“以德睦邻”“厚往薄来”的“宣德化而柔远人”的外交政策,致力弘扬中华礼教和儒家思想、历法、农业技术、手工艺、建筑雕刻技术、医术、航海造船技术等,肩负起“宣教化于海外诸番国,导以礼义,变其夷习”“与天下共享太平之福”的重任,把中华古代文明的种子播撒在了风情万种的异域。

《“一带一路丛书”郑和系列∙郑和航海图》(局部)

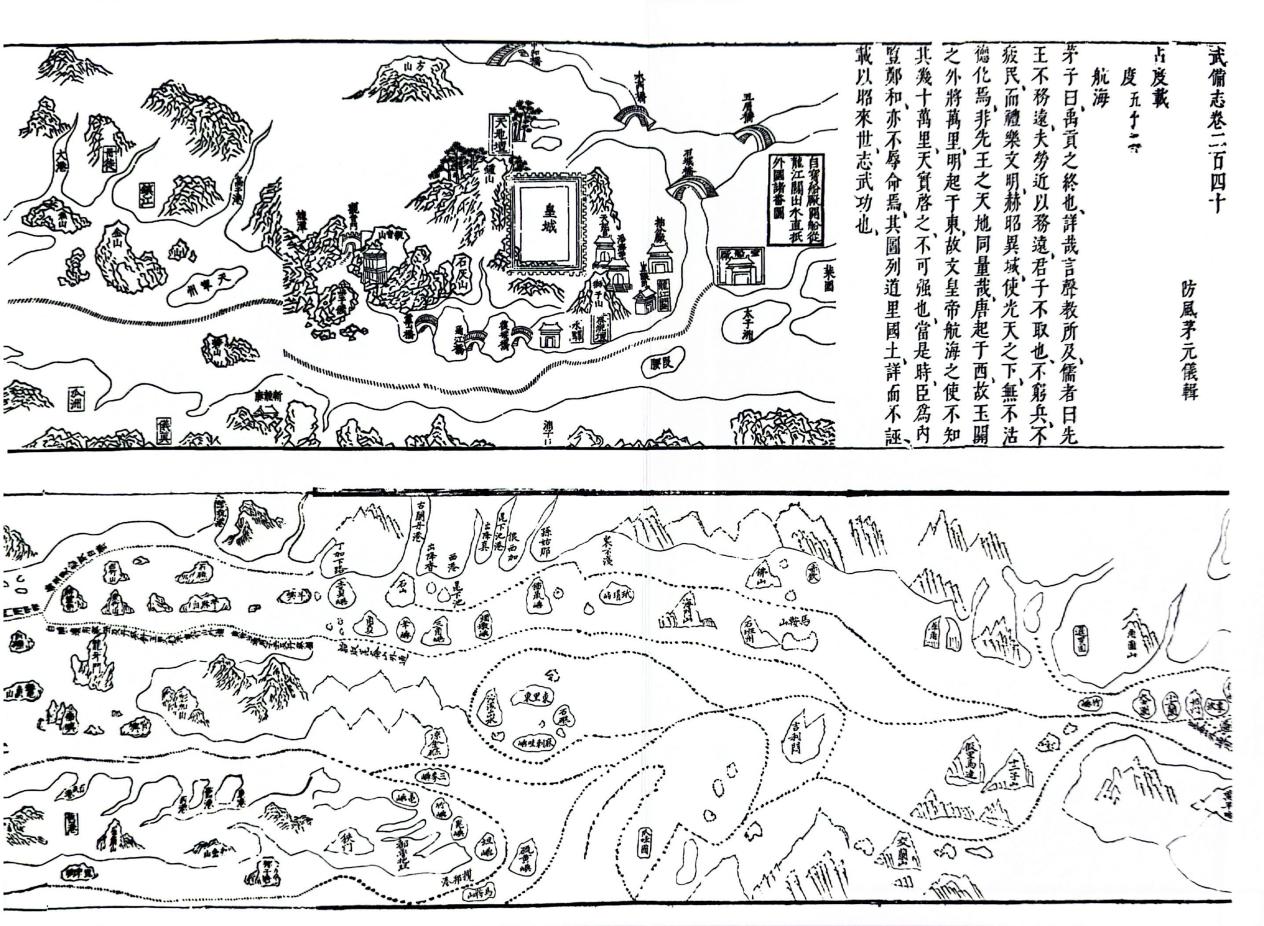

郑和带着大明的船队通过航海实践,不仅开辟了亚非航线,还留下了地理学和航海学的宝贵遗产,这就是闻名于世的《郑和航海图》。它不但是我国现存最早的航海图集,而且比国外海洋地理学界所认为最早的荷兰瓦赫内尔(Waghenear)所编《航海明镜》(Spieghel der Zeevaerdt 1583年出版)也早了一百多年,故可称为是中国古代航海史最珍贵的遗产之一。

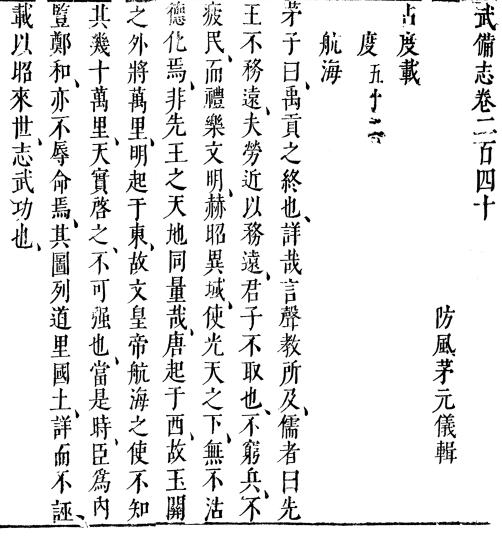

《武备志 卷二百四十》(明 茅元仪)

《郑和航海图》原图今不存,据推测应为一字展开的手卷式,明末茅元仪收入其所编《武备志》卷二百四十中时截为版式。《武备志》该卷题为《航海》,其《序》中提道:“明起于东,故文皇帝航海之使不知其几十万里……当是时,臣为内竖郑和,亦不辱命焉。其图列道里国土,详而不诬,载以昭来世,志武功也。”据《武备志》所言,此图原名为《自宝船厂开船从龙江关出水直抵外国诸番图》,《序》中有“其图列道里国土,详而不诬”句,故后世称为《郑和航海图》。

船上的南京人巩珍在其所做的《西洋番国志》中也提道:“始则预行福建广浙,选取驾船民梢中有经惯下海者称为火长,用作船师。乃以针经图式付与领执,专一料理”,可见郑和船队下番时各船皆备有航海图经。

全图以南京为起点,最远到非洲东岸肯尼亚的蒙巴萨,所记地名有500个之多。《郑和航海图》无疑是15世纪以前,记载亚非两洲的地理图籍中,内容最为丰富的海图之一。

郑和下西洋,作为“地理大发现”时代之前就已经存在的、人类海事活动最伟大的壮举,《郑和航海图》也是保存迄今有关郑和下西洋的最重要史料之一。

(文章内容来自“一带一路丛书郑和系列”《郑和航海图》)

拟稿:钱秋睿

审核:窦予然

发布:梁 刚

苏公网安备 32010502010180号

苏公网安备 32010502010180号