张铭

叶祥法(1903~1989),生于南京市六合区,平民教育家。他生长于乱世,却始终坚持以教育为志业,以捐田办学为义举,在南京教育史上留下了不可磨灭的印记。

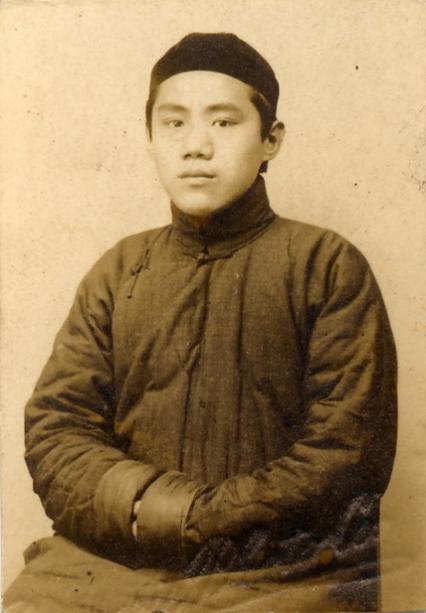

叶祥法

“平民教育”运动与义务小学

叶祥法生于书香世家,家中虽不富裕,却注重子女教育。1912年,叶家迁至大东门,10岁的叶祥法在湖熟的“益智小学”(点击了解更多关于湖熟“益智小学”的故事)接受新式教育,启蒙于西方科学与民主思想。

1920年读书时期的叶祥法

1919年,他考入金陵大学附属中小学,叔祖父的资助让他得以继续深造。这段经历不仅奠定了他扎实的学识基础,而且开始了他一生最早的办学经历。金陵中学青年会办有义务小学一所,响应陶行知发动的“平民教育”运动而兴办,每天下午4至6时为上课时间,学生均为学校附近的不识字成人和儿童,课本是北方出版的《平民千字课》,由学校发给学生,不收任何费用。授课的均为中学三四年级同学。学生们义务上课,叶祥法义务为这所小学做教务工作。

20世纪20年代“金陵中学青年会”兴办的义务小学

毕业前夕,叶祥法参加了金陵中学师生声援上海的五四爱国运动,埋下了“教育救国”的种子。

1925年,叶祥法考入金陵大学化学系读书。在金陵大学期间,叶祥法展现出非凡的学习能力。他主修化学,英文成绩优异,课余自学法文、德文、日文、俄文,展现出对多元文化的浓厚兴趣。1930年,他因择业工作提前离校后,也始终未放弃学业,后于1931年完成课程,获金陵大学化学学士学位。

这段求学岁月,让叶祥法深刻认识到教育对个体与国家的改造力量,为他日后投身教育埋下伏笔。

乱世中捐田兴学的家国情怀

20世纪30年代,为补完学业,他请假重返金大校园,求学之余,他参与学生运动。1931年“九一八事变”后,他与金陵大学学生赴南京政府请愿,亲历学生队伍辗转上海、奉化等地请求抗日,目睹政要离京的动荡时局。这段经历不仅锤炼了他的爱国情怀,更让他深刻认识到教育与社会变革的关联。

1937年全面抗战爆发,叶祥法回江北六合老家避祸,不久,南京全面沦陷。1938年,叶祥法毅然走向了教育救国之路。自1939年1月起,他辗转金陵女子大学附中、钟英中学、市立二中、市立一中等校任教,教授英语与化学,并担任一定的教务管理工作。由于当时的日本侵略者对中国文化和教育进行的破坏和控制,战乱中南京失学青年众多,这使得叶祥法更坚定了创办一所“让平民子弟读得起书”的学校的决心。

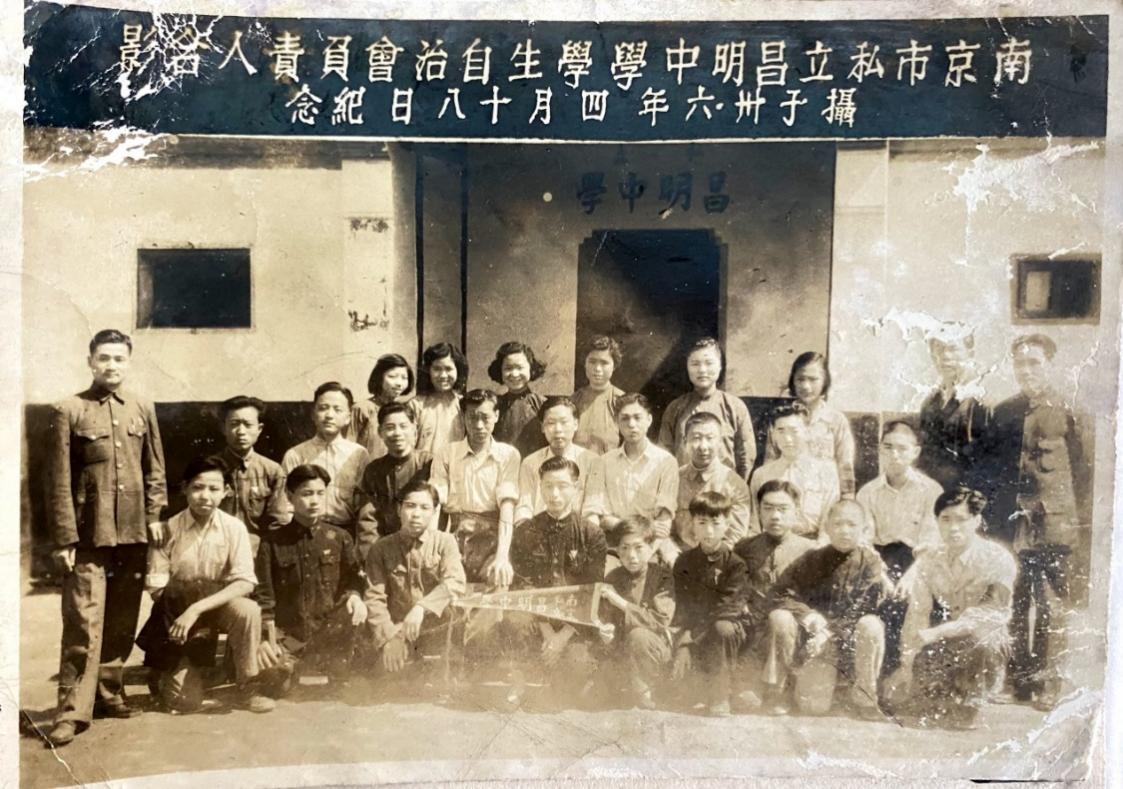

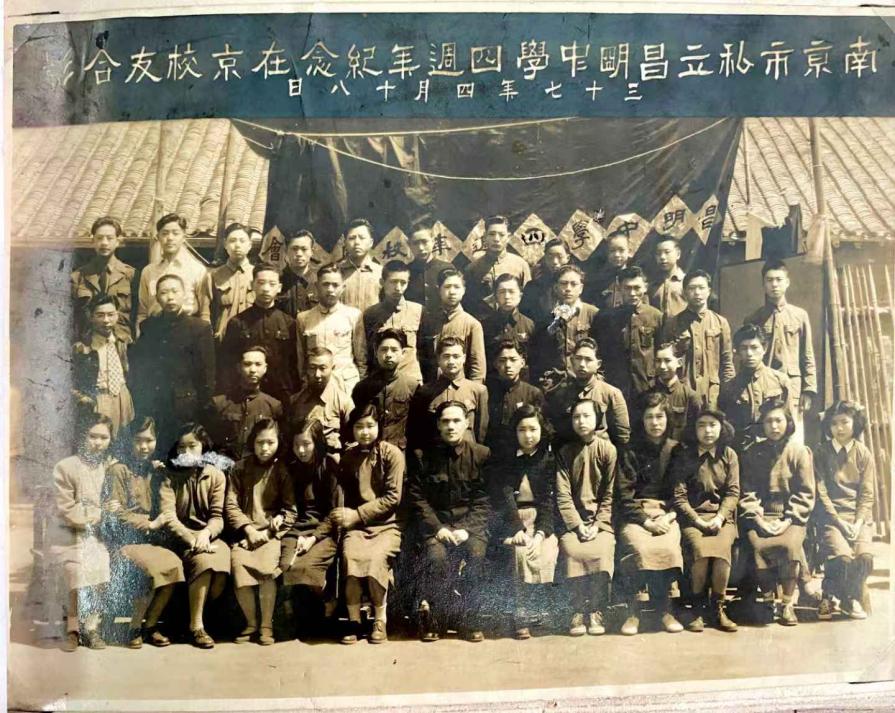

1944年,受陶行知“平民教育”理念的感召,叶祥法毅然辞去教职,联合友人俞采丞、刘鸿筏等教育名流,将原本为信泰钱庄附设的“昌明商业补习班”转型为平民中学,自任校长。作为中共地下工作者的俞采丞,也是一位教育家。他与叶祥法合作,一起聘请有真才实学的教师。叶祥法为之多方奔走,“私立昌明中学”终于在1944年9月成立。

校名“昌明”,寓意着光明和昌盛,寄托了对民族未来的美好祝愿和期许。

叶祥法与私立昌明中学的篮球队员的合影

学校初创资金匮乏,他率先捐出江宁县湖熟镇前山岗村农田二十亩作为建校基金,奠定“捐田办学”的义举。学校租赁西石坝街秦姓住宅为校舍。初创之时,仅有四间教室、半旧课桌,却招收了初中、高中四个班的学生。

1945年后,叶祥法改租长乐路东段王姓的四进平房为昌明中学新校址,聘请商界与教育界人士组成校董会,自己则坚持不取薪俸,将办学视为“终身事业”。

叶祥法践行“教育向农村进发”的理念,一直积极推进乡村办学,使教育平民化。昌明中学收费低廉,甚至免费提供住宿,校风严谨,师生苦干,吸引众多寒门学子前来就学。

时人称赞昌明中学,称其“虽物质设备略形简陋,而学校风气之优美,同人苦干之精神,均堪嘉尚。”

叶祥法在校董会会议记录中写道:“教育乃立国之本,吾愿以田产为薪火,传续平民教育之志。”这种将私产转化为公共教育资源的精神,在当时的私立学校中尤为罕见。

办学过程中,叶祥法屡遇困境却矢志不渝。他亲自参与校务管理,推行“教学合一”模式,鼓励学生实践陶行知“生活即教育”的理念。昌明中学由此成为南京平民教育的典范之一,培养了无数寒门学子,其中许多人后来都选择了投身革命与建设。

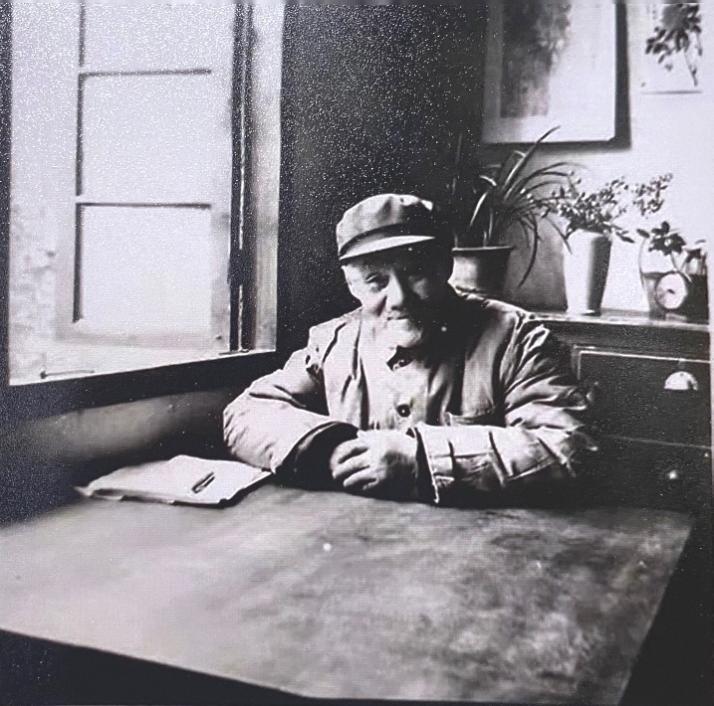

他亦不忘教育关怀。1987年应邀回六合故乡考察,撰写《日机轰炸六合目击记》,记录抗战惨痛历史。同年,他向市二十七中(原昌明中学)校史办详述办学经过,保存珍贵史料。直至1989年胃癌病逝前数月,他仍坚持写作,完成两万字的南洋劝业会考据稿。

晚年的叶祥法

如今,当我们漫步南京长乐路,昌明中学旧址已经被改建成了南京市第二十七高级中学,但叶祥法捐田兴学教育举措与坚持“教育平民化”办学理念,却依然薪火相传。

(照片来自叶祥法外孙女谢晓春)

审核:窦予然

发布:梁 刚

苏公网安备 32010502010180号

苏公网安备 32010502010180号