王格善 魏存法

南京长江大桥横跨于南京浦口至下关江面,是1949年以来第一座我国依靠自己的力量独立自主建造而成的铁路、公路两用桥。1958年勘定,1960年1月18日动工,1968年9月铁路桥通车,同年12月公路桥通车。为了建设这座大桥,我们克服了重重困难,在此过程中,除了广大干部、科技人员、工人群众的支持与帮助外,当时支援大桥建设的军区部队也为开创我国自力更生建设大型桥梁的新纪元起到了重要作用。

紧急受命:军区部队加入建设潮

1967年夏,南京长江大桥建设工程已进入合龙阶段,可在这个节骨眼上,偏偏出现了可能会严重影响大桥建设的安全问题。

于是,自7月19日,长江大桥工地开始实行军事化管理。1968年3月20日,南京军区司令员许世友受命组织参与恢复大桥的正常施工,但是,由于当时的工程进度比较缓慢,难以达到预期。

为了安全有效地协助南京长江大桥的建设,3月21日,南京军区就决定抽调第60军179师536团二营开赴长江大桥工地支援施工。7月,许世友又点名调上海铁路局军管会主任柴书林同志(之前任南京军区工程兵副主任)担任建桥工程指挥部总指挥,并统一指挥参加支援大桥建设的部队,加强大桥工程建设的组织领导。

柴书林受领任务后,深入桥梁施工现场,调查研究,分析技术资料,了解工程情况,同建桥的技术人员和职工代表就桥梁工程问题进行剖析,在工程的关键问题上取得了一致的认识。当时大桥公路桥桥面构筑甚至基本没有展开施工,北桥头堡和南京车站包括车站广场的构筑还停留在图纸上。

于是,在柴书林的建议下,军区于9月9日又急调具有光荣传统、战斗力强且施工经验丰富的工兵二团支援大桥建设。调动命令下发后,柴书林亲自召集二团三个营的主官布置任务,下达施工命令:一营负责修建火车站,二营负责铺筑公路桥桥面,三营负责修建北桥头堡。

全团上下士气高昂,官兵们在各营教导员与营长的带领下,边准备、边开进、边动员,大家都积极向党组织递交了决心书。

那时长江大桥的工地上,偌大的施工现场绵延铺展,从江边一直延伸到幕府山,场面恢宏。军人与工人兄弟们拧成一股绳,团结协作,都在争取早日完成任务。

在拔江而起的桥面上,载重车的喇叭声,起重机起吊的哨子声,大家伙儿抬卸钢材的加油声,汇成了一部大气磅礴的交响乐章。天黑了,探照灯一盏挨着一盏,亮如白昼的工地上车来人往,热火朝天。从远处看,宛若一条金鳞闪闪的火龙凌空欲飞。

在20世纪60年代中国大地上,真是一道亮丽的风景线。

并肩战斗:军民携手攻难关

当部队开进大桥工地后,工兵们大多就驻扎在大桥下面的一个旧工棚里,睡的是大通铺,吃的是工地上烧的大锅饭,条件非常艰苦,但指战员们都不叫苦、不怕苦,迅速投入到大桥的建设中。

他们与工人师傅们一起运石料、和水泥、打桩基、搬木材,脏活累活险活抢着干。二团团长王世经在关键的时刻总是站在最危险的地方指挥战斗,工人和战士们都说,看到团长这么大年纪还拼死拼活地干,他们就感到浑身是劲。

二营的指导员王格善常常昼夜在工地上参与调度与劳动,废寝忘食,嗓子都喊哑了,有时一天只能睡二、三个小时;三连一排排长樊增霞母亲病危,八连战士邢光先父亲病危,家中都是几次来电报催促回家,他们却表示,现在抢建大桥,就是在前线参加战斗,家中的事情再急也是私事,不完成任务绝不回去;五连战士彭小牛右手负伤,八连新战士王培生耳朵生疮化脓,头都肿了,医生和领导都再三劝他们休息,他们都继续坚持作业。类似的事迹在当时的建设中还有很多。

解放军官兵们的表现在群众心中树立了可靠的形象。在时间紧、任务重、要求高的情况下,大家都发扬了紧张快干、连续作战、不怕艰难困苦的作风,每天三班倒,不分昼夜往前抢,终于在国庆前完成了预定任务。

此次工程,二团共出动1.22万人,机械作业945小时,铺设路基底层2476立方米,铺设三道路面1600平方米,刮、运、挖土1.12万立方米,平压场地12.48万平方米,桥面及人行道接头缝8027米,打筑混凝土3755立方米,运输安装木模1.66万平方米,修进出路200米,完成了大桥北岸桥头堡的构筑,大桥公路桥面的砼构建,和平门车站大楼混凝土梁及车站广场混凝土地坪的打筑,跨线桥处公路的构筑等任务。他们只用18天时间就完成了原计划需要2个月完成的施工任务。

铁路桥通车后,工兵二团奉命撤回,只留下红一连按照许世友的指示,协助工程技术人员继续完成大桥至盐仓桥引桥建设。他们不负众望,也在年底前按时完成了任务。

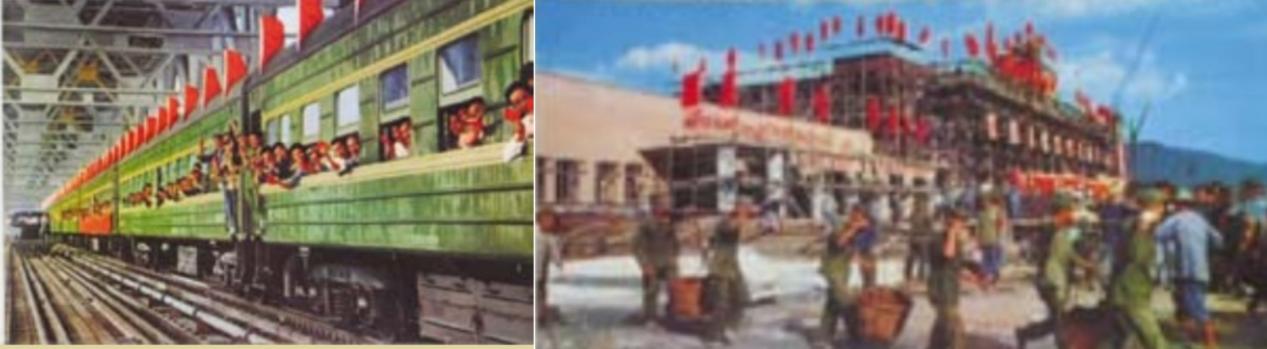

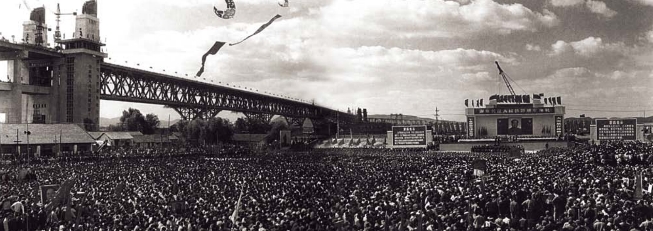

南京长江大桥铁路桥通车典礼

至此,南京长江大桥铁路、公路全部完工,正式投入使用。

1968年12月29日上午,南京市5万多军民欢聚江边桥头,隆重举行大桥通车典礼和庆祝大会。

滔滔江水奔流不息,诉说着那段激情燃烧的岁月。南京长江大桥,不仅由钢铁与混凝土铸就,更深深熔铸着建设者们的心血与汗水。在那些时间紧急、技术攻坚的艰难时刻里,工人群众的不懈奋斗,与前来支援的军区部队官兵的无私奉献、紧密协作,共同汇聚成了磅礴伟力。军民并肩,心手相连,他们以肩扛手抬的坚实臂膀,以攻坚克难的钢铁意志,共同托举起了这座横跨天堑的宏伟桥梁,更在奔腾的长江之畔,矗立起一座象征军民鱼水情深、团结奋斗的时代丰碑。

(节选自《南京史志》2013年第二期)

(部分图片来自网络)

审核:窦予然

发布:王思远

苏公网安备 32010502010180号

苏公网安备 32010502010180号