薛冰

秦淮河得名虽晚,但其六朝时的壮阔景象,却在史籍中留下了清晰的印记。那时的河,常被称为“小江”,并非虚言。

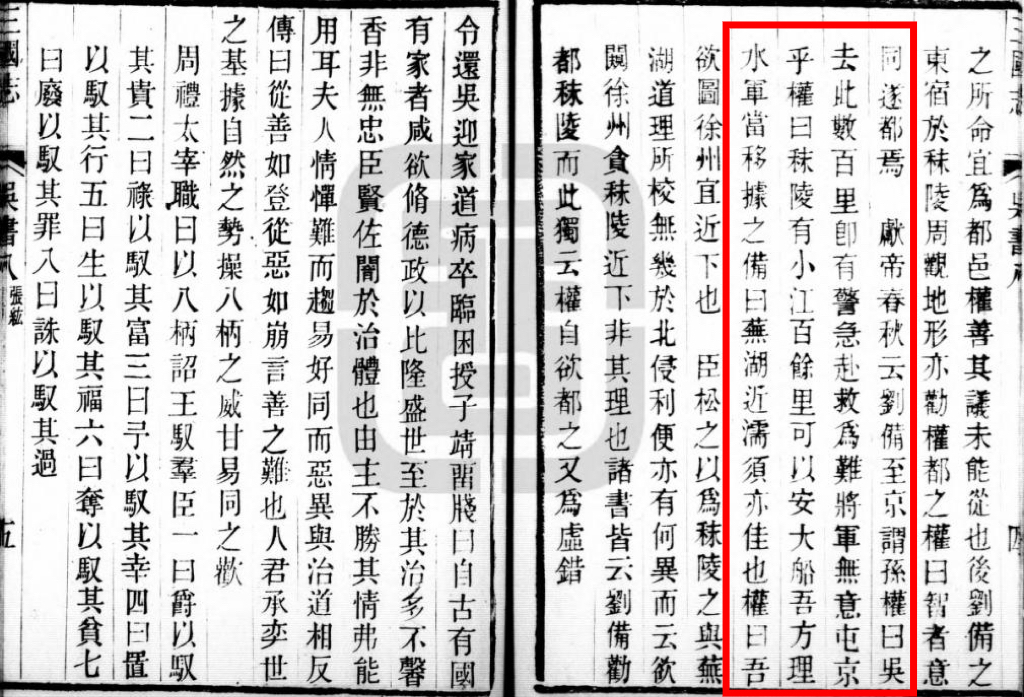

《三国志·吴书八·张纮传》

《三国志·张纮传》裴松之注中,引用了《献帝春秋》的一段文字:

刘备至京,谓孙权曰:“吴去此数百里,即有警急,赴救为难。将军无意屯京乎?”权曰:“秣陵有小江百余里,可以安大船。吾方理水军,当移据之。”

这在东汉末的秣陵(今南京),长达百余里、可以通航大船的“小江”,说的便是秦淮河。

相对于惯称大江的长江,它自然只能算小江。

据现代测量,秦淮河从源头溧水与句容起算,经江宁方山合流,北行到南京城东,在七桥瓮一带折而向西入城,再出城汇入长江,全长约一百一十公里。但孙权当年不可能作精确测量,也未必追溯源头,“百余里”只是个概数。据《建康实录》卷七载,东晋咸康二年(336)“冬十月,更作朱雀门,新立朱雀浮航”,重建秦淮河上的浮桥,“亦名朱雀桥”,也称大航。许嵩注文说:“案《地志》:本吴南津大桥也。王敦作乱,温峤烧绝之,遂权以浮航往来。至是,始议用杜预河桥法作之,长九十步,广六丈,冬、夏随水高下。”杜预是西晋军事家,他的“河桥法”是“造舟为梁”,也就是以船搭成浮桥,“随水高下”也说得很清楚。浮桥的长度,即相当于河面的宽度。晋代一尺合今二十四点五厘米,一步六尺,九十步约合今一百三十二米。这还是“冬十月”枯水季节的宽度,春、夏水涨之际,肯定会宽于此。按照常理,造桥总是选择河面相对较窄的地方,所以别处的河面很可能更宽。

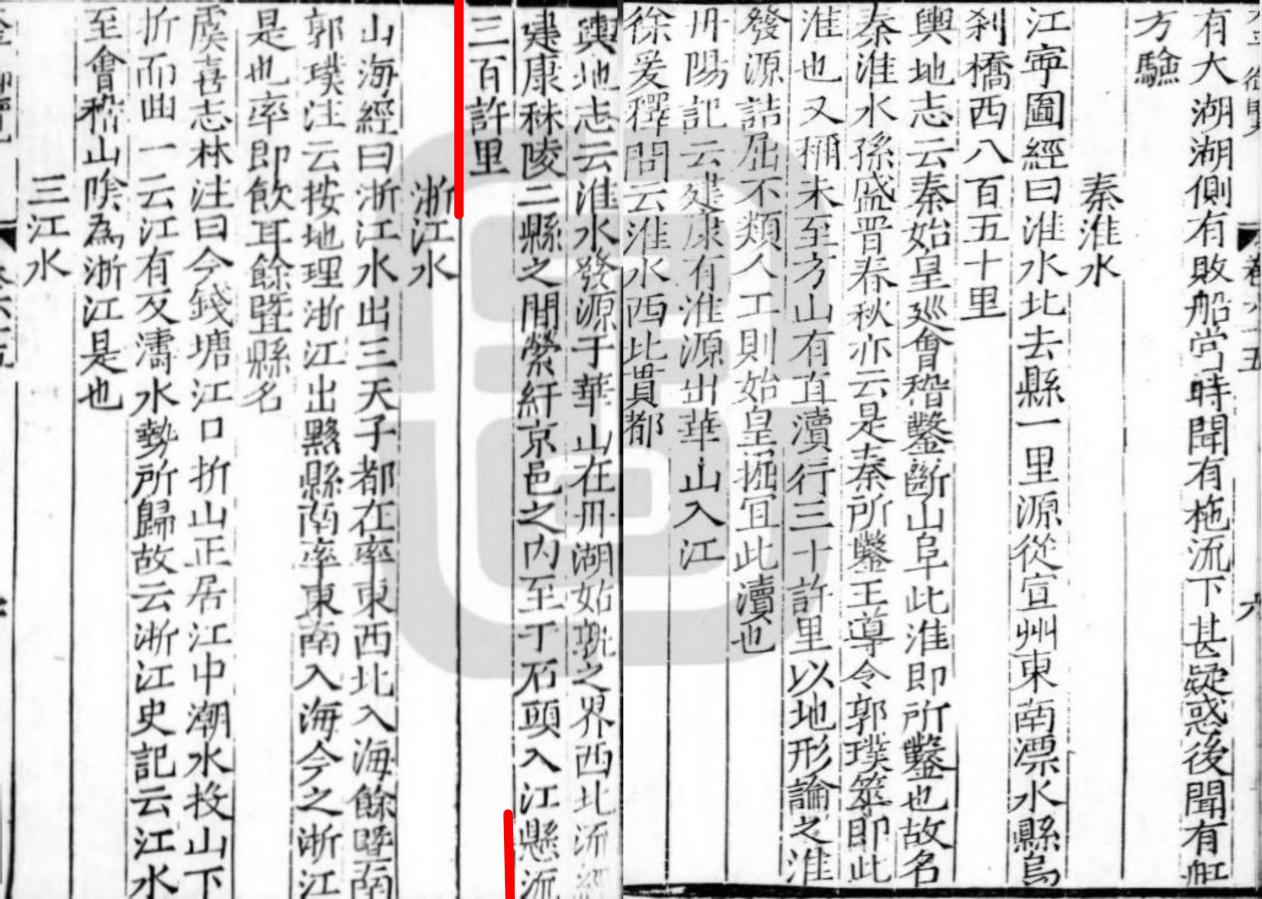

《太平御览·地部三十·江南诸水·秦淮水》

《太平御览》中引南朝吴郡人顾野王《舆地志》之说,记载淮水“悬流三百许里”,可见南朝时人们对秦淮河的数据了解已经准确许多。

六朝时,长江入海口离南京不远,台风海啸,海水沿长江倒灌,常使秦淮河泛滥成灾。就连东吴的皇宫,也还不能完全避免水灾的威胁。《建康实录》卷二记载,东吴太元元年(251),“八月朔,大风,江海溢,平地水一丈。右将军吕据取大船以备宫内,帝闻之喜。”平地水深一丈,建业宫城也被洪水围困,孙权得知有船来救援,十分高兴。同书卷九载,东晋太元十三年(388),“冬十二月戊子,涛水入石头,毁大航,杀人”。太元十七年(392),“夏六月癸卯,京师地震。甲寅,涛水入石头,毁大航”。卷十载,元兴三年(404)二月,“庚寅夜,涛水入石头,漂毁大航,杀人,其声动天”。卷十七载,梁天监六年(507),“八月戊戌,大风折木;京师大水,涛入御道七尺”。《景定建康志》《灾祥》中记载六朝大水、涛水共十次。《客座赘语》卷一中也提到过六朝建康的水灾:“考前史,吴太元元年八月大风,江海泛滥,平地水数丈。东晋时,涛水入石头者再,四坏大航;至义熙十一年,大水毁太庙。梁天监六年,大水涛入御道七尺。则六代时水患之烈,又有甚者矣。”

据宋时陆游《南唐书》记载,昇元六年(942),还有“都下大水,秦淮溢”的记载。

六朝时期秦淮河面宽逾百米,也已被近年的考古发现所证实。2010年春,南京市博物馆考古部在老城南颜料坊地块的考古中,发现了秦淮河岸边一处古码头驳岸遗址,可以清晰地看出六朝至南唐的码头变迁状况。根据考古现场数据测量,六朝时期的两岸码头之间,相距约在一百米;隋唐时期的码头,单侧收窄约五米,烧结土的驳岸地面也较六朝稍低。而宋代的河面,据文献记载,则急剧收窄,仅剩四五十米。

南宋周应合《景定建康志》卷十六记载,南宋乾道五年(1169)建康府留守史正志重修镇淮桥和饮虹桥,修镇淮桥时,建康府观察推官丘崇作《记》,说到两桥的长度和宽度:“因民所欲,为作而新之,率增其旧四之一。镇淮长十有六丈,为二亭其南,属民以诏令;饮虹长十有三丈,加屋焉,凡十有六楹,而并广三十有六尺。”

宋代一尺约合三十一厘米,十六丈约合五十米,十三丈约合四十米。

及至宋开禧元年(1205)丘崇重建,“纵横广袤,一视前日”;宝祐四年(1256),马光祖重建,“修、广如其旧”。显然,这五十余年间,两桥的长度至少没有发生太大的变化。

但是新建二桥“率增其旧四之一”,都比旧桥长了四分之一,由此可以知道,北宋时期的河道宽度要较此更窄。也就可以断定,正是北宋年间,南京处于一个严重枯水的时期,导致秦淮河水面大幅收窄。

史前时期的秦淮河宽达数百米,玄武湖尚是秦淮河入江水道的一部分。可见在南京地区,水面收缩、水位降低,是一个大趋势,而遭遇气候寒冷时期变化就更为明显。北宋时期正是中国历史上的一个极寒时期。其时南京地区水位偏低,另有重要证据,就是玄武湖因枯水而严重淤塞,所以王安石于湖心开挖十字河泄水,即可进行围垦。而李白诗中“二水中分白鹭洲”的景象,也是在那一时期消失的。

(节选自《南京史志》2017年第一期、第二期,部分图片来源于网络)

审核:窦予然

发布:梁 刚

苏公网安备 32010502010180号

苏公网安备 32010502010180号