朱明

濮小南 徐智

南京山水城林俱全,山脉、河流、街巷,构成了古都的城市肌理,是历史上重要的地理标识,承载着南京独特的文化基因。然而随着时代变迁,许多曾经流淌的河水逐渐消失于地表,进香河便是其中之一。

进香河路中间绿道之下为进香河故道

源远流长

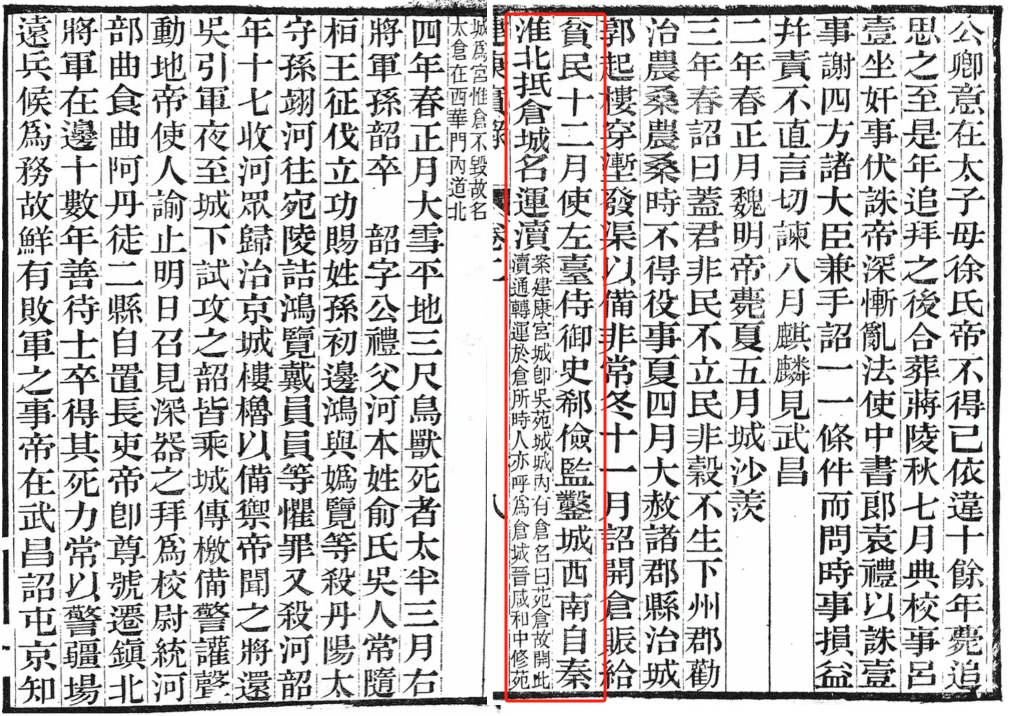

进香河属于秦淮河水系的一条支流,距今已有将近1800年的历史,其前身是孙吴赤乌三年(240)吴大帝孙权开挖的人工河道——运渎的一部分。据许嵩《建康实录》记载:“十二月,使左台侍御史郗俭监凿城西南,自秦淮北抵仓城,名运渎。”

唐·许嵩《建康实录》(光绪二十八年本)

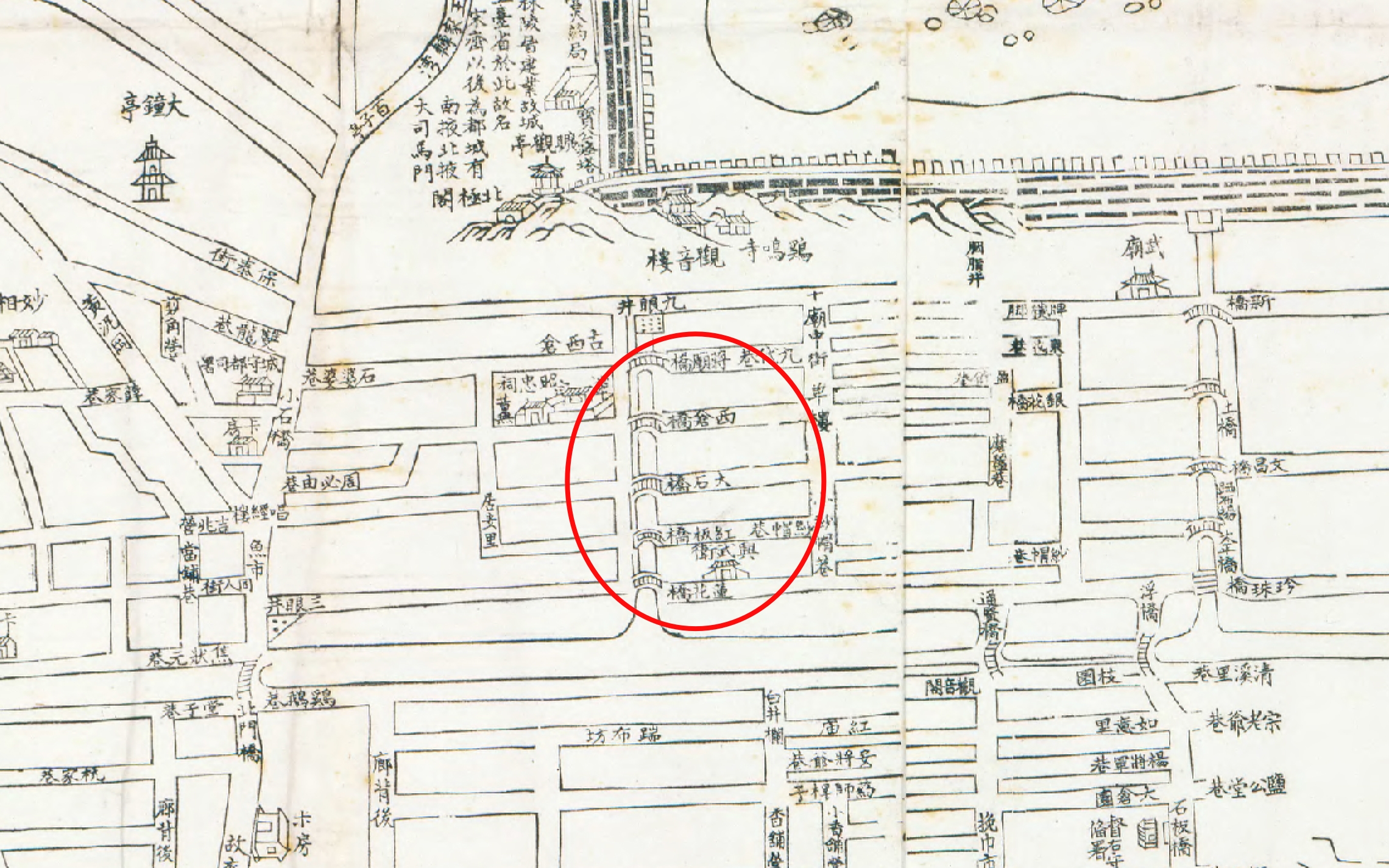

20世纪30年代,朱偰先生经考证后得出:运渎河道北段,就是明清时期的进香河。他在《金陵古迹图考》中写道:“吴所凿运渎,盖发源后湖,由北水关入城,循北极阁前水道,绕中央大学之西,过大石、莲花等五桥,经廊后街、相府营、香铺营、破布营、金銮巷等陂池而至笪桥,西流出城,南流入淮,来源去道,彰彰可考者也。”

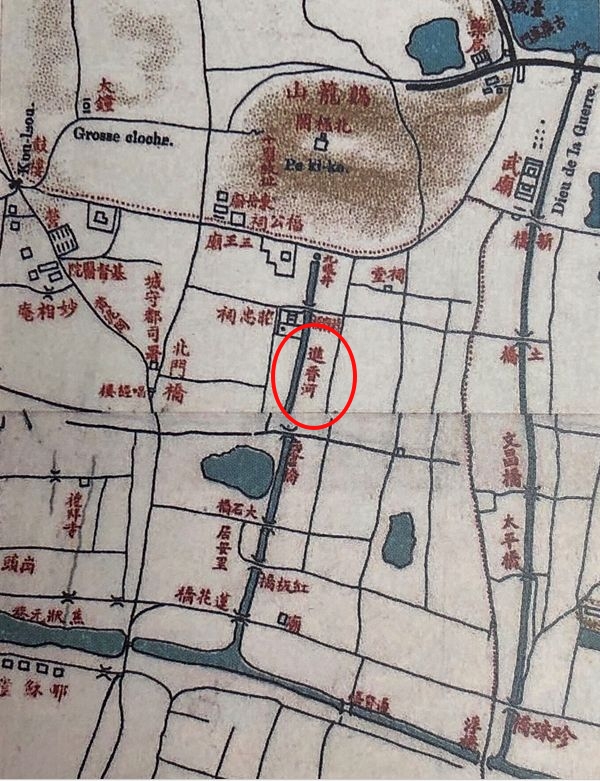

进香河上的桥梁(清光绪年间《金陵省城古迹全图》)

我们从清末和民国的老地图上看,进香河之南的延伸线上池沼连绵密布,且东西宽广,当是进香河南接古运渎在都城西垣内外的孑遗;在今长江路两侧,这些池沼又向东延伸,很可能是运渎自都城外转向流入台城太仓的遗迹。而根据近年南京城内的考古发掘成果推断,今进香河路一带正位于六朝都城的西北角内外,这进一步表明了进香河应该曾经是六朝建康城运渎北向的延伸段。

运渎开掘通航以后,一直是六朝建康城重要的通航河道。隋开皇九年(589),隋大将韩擒虎与贺若弼率兵攻占建康,实施“平荡耕垦”策略,将建康城废为农田。随着南京地位的下降,运渎日渐淤塞,无法行船,沦为荒渠。

及至唐末杨吴时期,时任昇州刺史徐知诰于天祐十一年(914),开始建设昇州城,将六朝都城稍往南移,纳秦淮河入城内。惜运渎北段被隔于玄武门外,仅为鸡笼山南麓之水流入杨吴城濠的一支沟渠。

据周应合《景定建康志》记载,两宋时期,处在北门外的运渎周边,或设酒库,或设雪窨(冰窖)。至元朝,运渎周边被辟为演兵教场,并有“防江军寨”驻扎在附近。

舟船不绝

明初定鼎南京,万象更新。朱元璋扩建南京城,运渎北段被围入城中。为纪念当年追随其征战殁亡的功臣,朱元璋敕令于鸡笼山建功臣庙,并将历代帝王庙及城隍庙等,悉数移建鸡笼山南麓。与此同时,开掘加宽运渎北段河道,使之与杨吴城濠相通,并连接内秦淮,以利官民乘舟赴鸡笼山“十庙”拜谒先贤,进香祭祀。因进香者皆由此河而来,故名进香河。这条河道自此舟船不绝,承载了无数帝王将相、富商巨贾、才子佳人和寻常百姓的梦想。

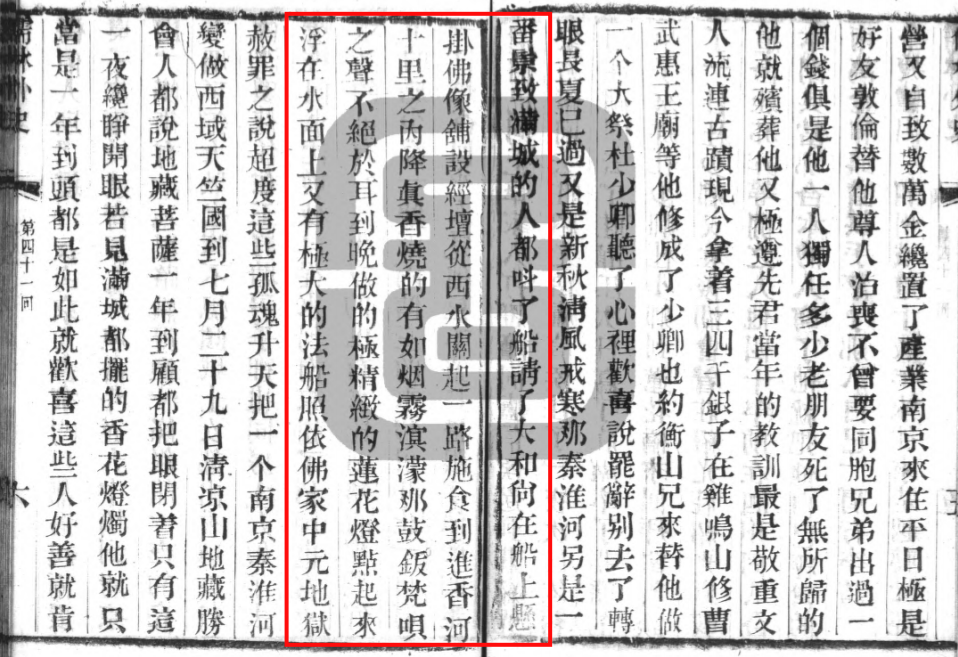

除官方对祭祀活动异常重视、定时定规外,民间对鸡笼山历代帝王及功臣诸庙的祭祀活动,亦显现出无比的热烈和由衷的虔诚。吴敬梓《儒林外史》第四十一回写道:满城的人都叫了船,请了大和尚在船上悬挂佛像,铺设经坛。从西水关起一路施食到进香河,十里之内,“降真香”烧的有如烟雾溟蒙,那鼓钹梵呗之声,不绝于耳。到晚,做得极精致的莲花灯,点起来浮在水面上。

《儒林外史》第四十一回

如此盛大的船队行驶在进香河上,鼓乐齐鸣,香烟缭绕,诵经之声回荡,河面莲花点点,其情景实在堪称壮观。难怪当时的文人雅士常以泛舟往来秦淮与进香河之间为一大雅趣。

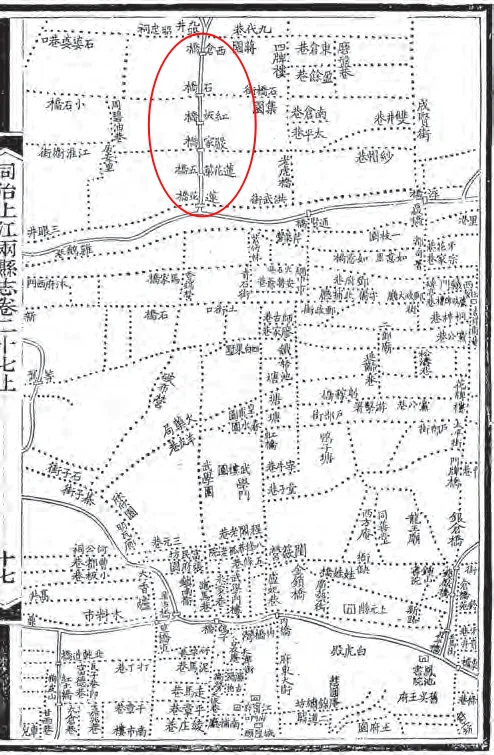

明清以来,进香河代有疏浚,周边景致蔚为壮观。明代“金陵四十景”和清代“金陵四十八景”中的“鸡笼云树”一景,即在进香河北端,山水相依,堪称佳境。据莫祥芝、甘绍盘合纂《同治上江两县志》记载:“河上有桥,亦曰进香,益折而南,曰西仓桥、曰北石桥、曰红板桥、曰严家桥、曰莲花桥,自西仓桥至此其数五,故又曰莲花第五桥矣。”

《同治上江两县志》卷27上《二县城内图》中的进香河桥梁

进香河一带宛若城市山林,独具幽趣。其时,许多文人雅士选择在进香河周边筑园而居。汪均之集园、饶在歧也园、曹恺堂春水园、汤贻汾琴隐园、蒋苕生红雪楼等散布在进香河畔,这里于是成为文人雅士聚居区。

多元共生

进香河在历史上与杨吴城濠、珍珠河连为一体。北边通过珍珠河武庙闸与玄武湖贯通,南面通过杨吴城濠与秦淮河相连。光绪三十三年(1907),南京城内辟建贯穿南北的市内铁路,铁路铺设的线路,正好经过进香河北端,从地面上截断了来自玄武湖的进香河北源之水。自此,进香河从地表上来看仅与南面的杨吴城濠相通。

晚清进香河(1898年方殿华绘制《江宁府城图》)

清末民国时期,进香河一带有祠堂,有教堂;有教会学校,有官办学校;有官府,有民居;有监狱,有医院等,形成了多元文化共生的空间。

进香河旧影

太平天国运动失败后,清政府敕准将太平天国听王陈炳文的王府宅辟为“湘军昭忠祠”,以示抚慰;光绪二十八年(1902),英国基督教来复会牧师穆向荣,在大石桥西北建造教堂“来复堂”,专门招收女性信徒;光绪二十八年(1902),署理两江总督张之洞于进香河以东、鸡笼山南麓创立三江师范学堂。历经多次改名,1928年定名为国立中央大学;陆地测量总局位于进香河西侧,初名江苏省陆军测量局,后更名为国民政府参谋本部陆地测量总局,主要从事军事地图的测量与出版;国民政府农林部1940年7月在重庆成立,1945年迁至南京大石桥办公。

1988年航拍图

新中国成立后,跨越千年的进香河依然流淌不息。但因年久失修且无活水补给,加之居民生活废水肆意排入河中,进香河终成一条污水沟渠,风光不再。1958年拓宽北京东路时,进香河被改为城市暗沟,上面修建了进香河路。至此,进香河从人们的视野里悄然消失,成为历史的记忆。但进香河的河水并没有停止流淌。近60多年来,进香河仍在地下悄悄地流动——自北极阁南麓,至莲花桥入内秦淮河北段。每逢大雨,进香河路往往都会成为水乡泽国,这时便每每唤起人们对进香河的回忆和向往。

20世纪60年代的进香河路

回顾进香河的前世今生,我们发现进香河是一条千年流淌、舟船不绝的河,也是一条多元共生、沧海桑田的河,更是一条留得住乡愁、承载着梦想和希望的河。

(节选自《南京史志》2017年第一期,部分图片来源于网络)

审核:窦予然

发布:梁 刚

苏公网安备 32010502010180号

苏公网安备 32010502010180号