马学仁

刘政纲

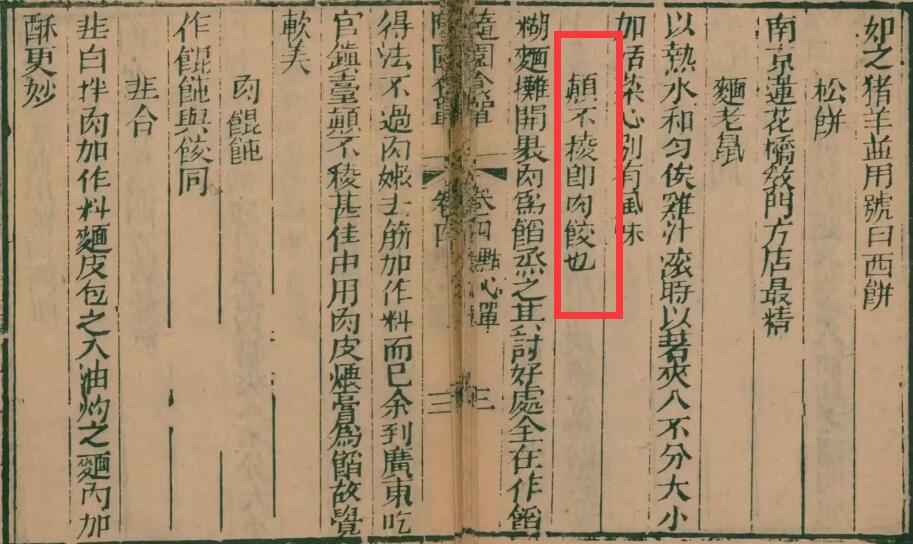

饺子历史悠久。北齐颜之推说:“今之馄饨,形如偃月,天下通食也。”(唐段公路《北户录》),从“形如偃月”已可见到饺子的模样,不过那时仍然叫作馄饨。唐宋时期,饺子逐渐开始区别于馄饨,唐代的“汤中牢丸”,宋时的“角儿”“扁食”等都是其雏形。元忽思慧《饮膳正要》卷一记有“水晶角儿”“撇列角儿”“时剪角儿”等。明张自烈《正字通》说:“今俗饺饵,屑米面(面粉)和馅为之,干湿大小不一。水饺饵即段成式《食品》‘汤中牢丸’,或谓之‘粉角’。北人读‘角’或‘娇’,因呼‘饺饵’讹成‘饺儿’。”

《随园食单》

《随园食单》还称肉馅的水饺为“颠不棱”。晚清徐珂的《清稗类钞》对饺子的描述较为详细,其云“中有馅,或谓之粉角……蒸食、煎食皆可,以水煮之而有汤口之水饺”,对其食法进行了介绍。现今,饺子有多种风味,制法有蒸饺、煎饺、锅贴、水饺等。

水饺

明清以来,水饺在南京餐饮和家庭中流行,但专门售卖的门店未见记载。1968年底,六华春菜馆等迁至南京火车站,组建“车站综合商店”,为旅客供应手工水饺。新街口同庆楼菜馆的机制菜肉水饺在拆迁前很有名,每天中午和节假日都排长队。

同庆楼菜馆旧照

1978年改革开放后,常州大娘水饺最先来宁开连锁店,发展较快,后逐步撤离。其后山西和哈尔滨水饺进入市场,但正式销售不多。近两年,广东顺德袁记云饺加盟店陆续出现,至2024年底约有40家。这些店在口味上适应需求作了调整。在外来刺激下,本地也出现一些水饺店,如后宰门新新水饺店的西红柿猪肉水饺很受欢迎,三牌楼“毛家水饺”24小时供应。

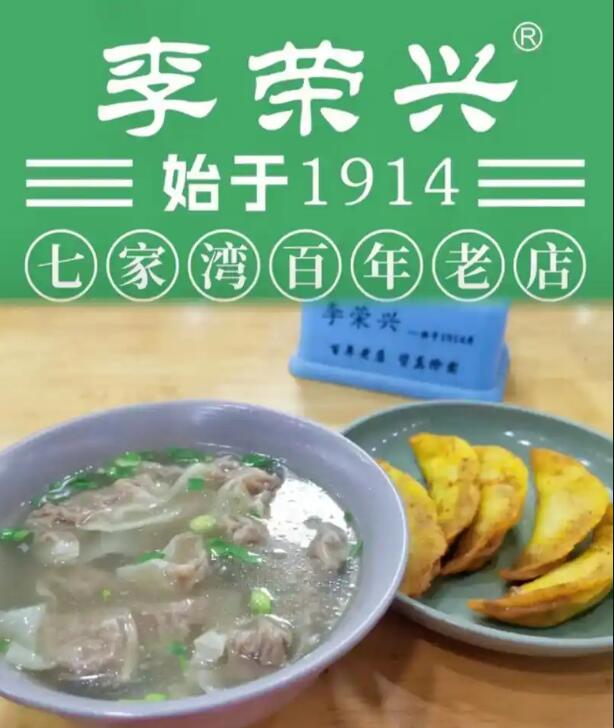

李厚明1914年开设“李荣兴牛肉店”,批发零售牛肉熟食,不久推出“扁食”,形如蝴蝶螺母,牛肉馅需久煮才熟。买家多带器皿装牛肉汤,将扁食泡在汤里,若加切牛肉则称“对开”。下午买“对开”者众,夏天用牛肉汤泡冷饭,加扁食和白切牛肉,是绝配。现在多家店都有供应,在消费者眼中“扁食”即水饺,叫法不同。

蒸饺

经蒸制而熟的饺子称“蒸饺”,区别于水饺。一般蒸饺较小,馅心有荤素咸甜,既为小吃,也是筵席细点。

明清时期,江南贡院出全国半数以上状元。每年大量考生来宁,关帝庙及附近餐饮店推出“状元饺”,形似状元帽,皮薄馅多,寓意高中。

据老门东老教师回忆,以前,南京小笼包饺属刘长兴最有名,但第一家实为包顺兴。其包饺个小皮薄,肉水讲究,全城点心店仿效。关帝庙南园茶社以“小笼包饺”打广告,效果很好。除包顺兴外,铜作坊的魁星园、北门桥的无夕馆、南门桥的芍药馆的蒸饺也很好。

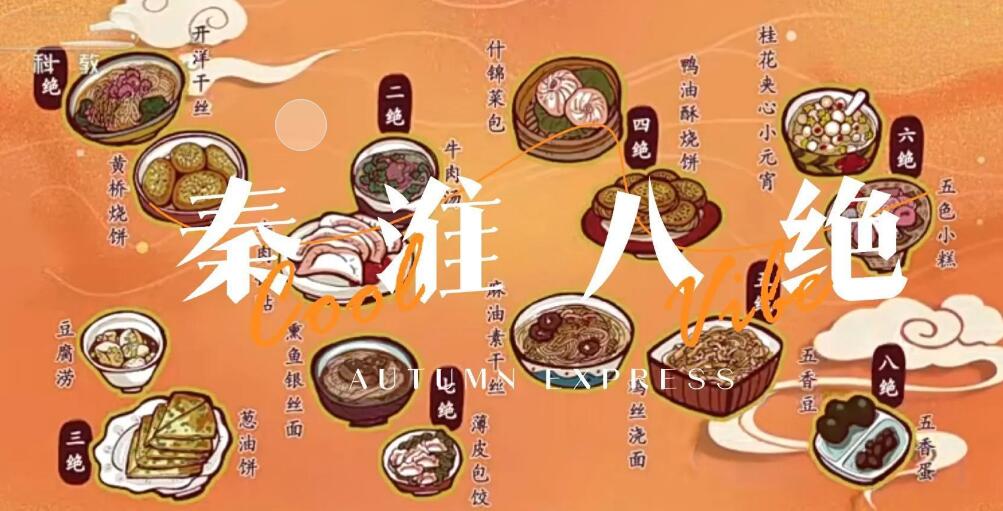

瞻园面馆也是仿制者之一,用前腿夹心肉手工剁末,加皮冻、酱油、盐、糖、姜葱汁等,再拌麻油成馅。包饺造型美观,皮薄馅大。食时蘸镇江香醋,先吸汤再嚼,咸中带甜,味美不腻。1987年9月,南京秦淮风味小吃研究会将其薄皮包饺和红汤爆鱼面命名为“秦淮八绝第七绝”。

茭儿菜烫面饺

茭儿菜烫面饺是南京春末夏初应时名点,仅供应十几天。面皮薄软,馅心鲜嫩味甜,清香独特。人们评价茭儿菜——嫩不及韭黄、脆不及笋尖、鲜不及蘑菇、香不及药芹。看似贬实则是褒,虽不是四样最美,却是四美皆具。将茭儿菜心、白豆腐干、水发木耳切粒,加芝麻屑、糖、味精等拌馅,包入雪花面皮中,捏成半月形蒸六分钟即成。几年前奇芳阁、安乐园有售,现已少见。

1995年初,刘长兴用香菇与猪肉糜、皮冻试制“香菇蒸饺”,形似月牙,皮薄味浓,上市后反响好。其后又试制“什锦蒸饺”“开洋鲜肉蒸饺”“麻辣牛肉蒸饺”等,掀起蒸饺热。绿柳居推出“四喜蒸饺”,马祥兴推出“虾肉蒸饺”等。

刘长兴面馆的各色蒸饺

槐花飘香时,锁金村一家餐厅推出槐花蒸饺,买者络绎不绝。槐花采摘于自家树上,清洗后入锅煮一下,再晒上一至两天,变色后再加入麻油、辣椒等调馅,成品爽滑清香。

花式蒸饺为高档点心,造型美观、制作精细,用于高档筵席。将面粉用热水和成雪花状,加入冷水揉透,做成饺皮,再包入馅心,上笼蒸熟。品种多样,有金鱼、蝴蝶、兰花、梅花、萝卜、桃子、四喜、风车等,令人眼花缭乱。

蝴蝶蒸饺

锅贴

饺子入平底锅煎制,中间烹浆水,半煎半蒸至水浆快干,再撒油煎至底部金黄色即为锅贴。南京锅贴上半部分香软,底部又酥又脆,肉馅紧致、咸中带甜。

金春锅贴店,原名金春饺面店,相传创办于清朝末年,经营面条、包子、锅贴等。因精益求精,服务热情,声誉渐佳。1945年迁至汉中路口,1956年迁至汉中路38号,鲜肉锅贴成为主营。为招揽客人,每客锅贴配送鸡丝汤一碗,生意日益红火。其锅贴形如弯弓,皮质柔韧、底壳脆香,馅心鲜嫩、肉汁醇厚。馅心由老板亲自调制,秘

示人,后由传承弟子樊光昌调制。后来买锅贴要粮票,标准需要公布,于是公开配方。锅贴皮子用优质面粉烫成雪花面,再掺冷水揉至“三光”,即案板光、面团光和手上光。采用“过水煎”,先用油水略煮,去水后复煎至底壳金黄成熟。

20世纪初,金巴巴(金瘤子)在内桥湾东头创办了“金钰兴”专营牛肉锅贴。佐料有别于其他店家,饺皮擀制、外形捏制独特,长度稍短,肉馅更饱满;别家一客5只,他家是6只。煎制要求底部黄而不焦,脆而不僵,一锅之中脆软不尽相同,以适应不同顾客的需求。食客进门,只要说一句“要硬挣点”还是“要软和点”,跑堂的便喊“带壳的呀”或是“面一点儿”。若客人不说话,跑堂也能猜出其喜好,定让你吃得满意。该店标新立异,上桌的锅贴底部向上,便于计数、保证脆酥。由于经营有方,生意兴隆,十年后迁至中华路10号,店堂扩数倍,经营品种增加了,推出了千切牛肉、小笼包饺和多种包子,并承办筵席。

锅贴是南京人早餐、快餐的品种之一,虽然到处可见“七家湾牛肉锅贴”的招牌,但老南京人最津津乐道的还是蒋有记的牛肉锅贴和牛肉汤。

蒋有才1922年在丰富路大香炉44号开设了“蒋有记”,20年后迁到夫子庙贡院西街。门面不大,因价廉物美、服务热情而享有盛名。《金陵野史》介绍,民国时期的蒋有记牛肉锅贴有十大特色:牛肉新鲜、馅子切得好、小料配得好、馅子拌得好、包得好、煎得好、火工好、卖相好、带卤好、口碑好。1987年9月,南京秦淮小吃研究会将牛肉汤、牛肉锅贴评为“秦淮八绝的第二绝”。蒋有才的孙子蒋玉友传承手艺,2011年5月成功注册“蒋有记”商标。

金同记牛羊肉馆经理金来虎祖父金同海,16岁从事宰牛、销售牛羊肉,以洁净清真、味美纯正、诚信经营赢得人们的赞誉。其母人称“金老太”,在科巷菜场卖牛肉,货真价实,生意红火。金来虎1968年“上山下乡”,1979年回城继承祖业。1987年在石鼓路开清真石嵘饮食店,聘请高光瑞、马义正等四位退休的老师傅做牛肉锅贴等小吃。他尊重师傅,虚心好学,逐渐掌握了锅贴、馄饨面条、牛肉包、烧卖技艺。因道路拓宽、土地开发等原因多次搬迁,2001年9月28日在太平南路针巷11号开设金同记牛羊肉馆。秉承“只要东西好,客人自己找”的传统,牛肉锅贴是招牌,汤汁醇厚,皮薄馅大,口感悠长。

六合区竹镇桥头国红锅贴店历经两代人,其锅贴“香、酥、脆、嫩、鲜”,从清晨营业到晚9点半,口碑很好。

草桥牛肉锅贴

现在,一些锅贴店采用“南通火饺”工艺。蒋有记牛肉锅贴技艺非遗传承人蒋玉友生前曾说:“现在外面有些锅贴已经变味,是炸锅贴不是煎锅贴。煎锅贴的底子是脆的,皮子是酥的,馅子带卤,馅子成团的,口感跟炸出来的完全不一样。煎出来的是老人、小孩都能吃,炸出来的老人吃杠牙,小孩吃也杠牙。每个食客我都告诉他,做锅贴就是要这样。”

审核:窦予然

发布:梁 刚

苏公网安备 32010502010180号

苏公网安备 32010502010180号