胡清清

唐代繁荣富强,是中国历史上物质和精神都极为富足的时代。虽然唐朝末年藩镇割据,连年战乱使中原地区朝代更迭频繁,但长江中下游的南唐和四川的西蜀等地区相对安定。加之南唐和西蜀的统治者热爱文艺,文化重心因此南移。

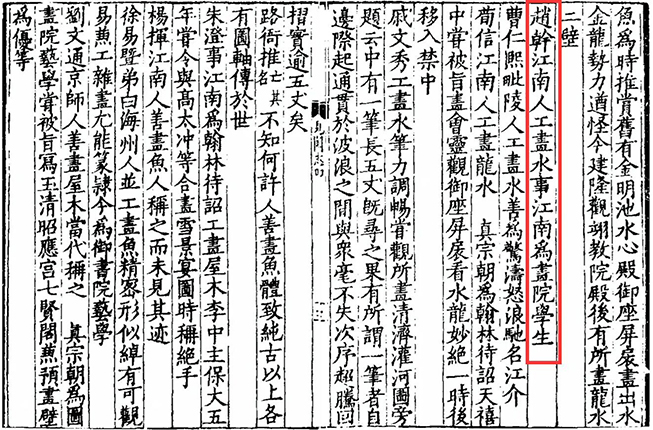

北宋 郭若虚撰《图画见闻志》(四部丛刊续编影印宋刻本)

南唐地处江南,江淮富庶之地,自东晋之后,此地文化传承未曾中断,人杰地灵。南唐的国都在南京,继西蜀之后设立画院,院内出现了许多美术史上赫赫有名的大家。

山水画,北方以荆浩、关仝为代表,多描绘北方的崇山峻岭、层峦叠嶂;南方则以董源、巨然为代表,多描绘山清水秀的江南风光。陈传席在《传统艺术的根源质地——杂谈南京的绘画及其它》一文中说道:“中国文化的走向基本上是:从西向东,从北向南。”另外,他着重强调了董、巨的地位和作用:“五代是一个特殊的时代,汉文化第一次分为南北地区各自发展,并形成南北不同的特色。董巨是南唐的画家,南唐的国都就在南京,南宗一派的画家都是学董源、巨然的,中国传统绘画的自觉始于南京。

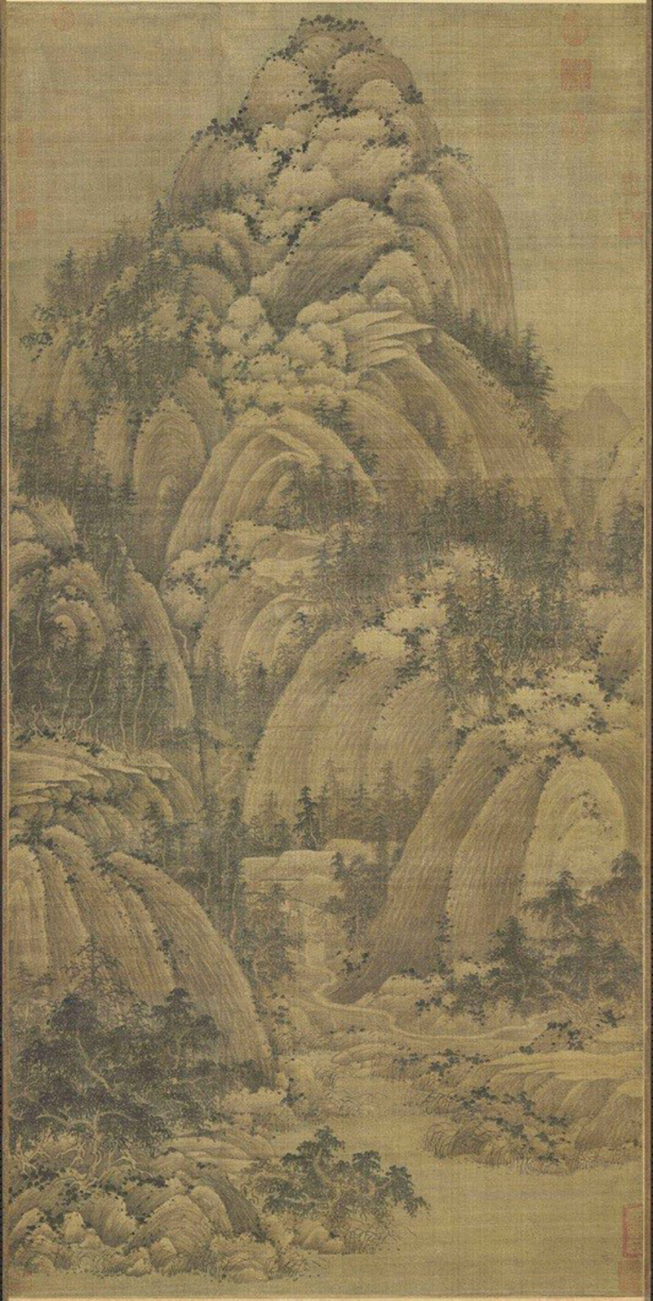

董源《潇湘图》局部

董源,江南钟陵(今江西省南昌市进贤县钟陵乡)人,在南唐做过北苑副使。他的山水水墨学王维,着色学李思训。其山水题材取自江南实景,如《潇湘图》,描绘了远山茂林、江水行船、沙滩平坡、芦汀沙洲,是典型的江南风光。他的“披麻皴”画法,对后世影响很大。

巨然《秋山问道图》局部

巨然是一位僧人,原姓名不详,江宁(今江苏南京)人,主要活动在五代末至北宋初。早年在南京开元寺出家为僧,跟随董源学画山水,深得其旨趣,又自成一格,擅长描绘江南气象和山川高旷的“淡墨轻岚”之景。巨然善用长披麻皴画山,早年着力刻画形象,山顶多画矾头,山间奔流急湍,树木多弯曲,喜以破笔焦墨点苔,常于水边点缀风蒲,林麓间布置松柏卵石,风格苍郁清润。晚年画风渐趋平淡,愈见自然。有《秋山问道图》《层崖丛树图》《万壑松风图》《烟浮远岫图》等作品传世。

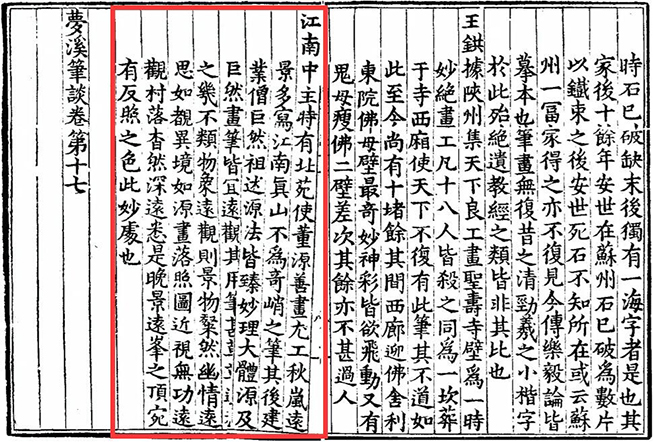

北宋 沈括撰《梦溪笔谈》(四部丛刊续编景明本)

北宋沈括在《梦溪笔谈》中说:“江南中主时,有北苑使董源善画,尤工秋岚远景,多写江南真山,不为奇峭之笔。其后建业僧巨然祖述源法,皆臻妙理。”历来评论家也多将他与董源并称“董巨”,视之为南方山水画派之祖。

董源、巨然的艺术成就在北宋前期并没有受到重视,但后来却愈发受到推崇并产生深远影响。宋初郭若虚在《图画见闻志》中总括叙述北宋前期的山水画家,以李成、关仝、范宽为北宋山水画三大家,认为“智妙入神,才高出类,三家鼎峙,百代标程”而推崇备至,却对“董巨”没有特别提及。到了北宋后期,经米芾盛赞之后,“董巨”在画坛的地位逐渐提高。到元朝经赵孟頫提倡,其画派得到进一步传播。明代之后则备受推崇,地位极高,时人论山水必说“荆(浩)、关(仝)、董(源)、巨(然)”。到了清代,“四王”不仅把董、巨和诗家杜甫,书家钟繇、王羲之相提并论,而且把他们看成画坛的孔(丘)颜(回)了。北宋的米芾、米友仁父子,南宋的江参,元代的高克恭、赵孟頫、“元四家”,明代的沈周、文徵明,清初的龚贤、石涛、石溪等,多从“董巨”的作品中吸取营养,沿着江南山水画派前行,并加以个性化的发展创造。

黄筌《写生珍禽图》局部

五代的花鸟画形成了两种不同的风格流派,一种是黄筌的“黄家富贵”风格,一种是徐熙的“徐熙野逸”风格,各有千秋。黄筌在艺术表现手法上,是以细淡的墨线勾画出所描绘对象的轮廓,然后填以色彩,给人以富丽工巧的视觉感受。而徐熙置身画院之外,所作多为江湖田野中的“汀花野竹、水鸟渊鱼”等自然景物,又喜用潇洒自由、朴素自然的绘画技法,因此笔下植物体态轻秀潇洒,表现出秀美活泼的野逸情趣。

徐熙《百鸟图》局部

徐熙,五代南唐画家,金陵人,出身江南望族。一生未入仕途,不慕名利,淡泊宁静,志趣高雅,人称“处士”,沈括称其为“江南布衣”。擅长画江湖间汀花、野竹、水鸟、鱼虫、蔬果之类,常游于山林园圃间,观察动植物情状。创“铺殿花”“落墨法”,时人徐铉记其画是“落墨为格,杂彩副之,迹与色不相隐映也”。宋代沈括形容其画“以墨笔为之,殊草草,略施丹粉而已,神气迥出,别有生动之意”。这种“重墨轻彩”、力求神似的艺术手法对唐代花鸟画传统进行了重大的革新,也为宋元以后写意花鸟画的繁荣铺平了道路。

周文矩《重屏会棋图》局部

南唐著名的人物画家中,周文矩是金陵句容人。主要活动于南唐中主李璟、后主李煜时期(943~975),后主时任翰林待诏,北宋初期尚在世。现存作品有《宫中图卷》《重屏会棋图》《琉璃堂人物图》。

赵幹《江行初雪图》局部

赵幹,江宁(今江苏南京)人,后主李煜朝(961~975)为画院学生,擅画山水、林木、人物,长于构图布局。所画皆为江南风景,表现“烟波浩渺、风光明媚”之山光水色尤具独到之处。至今仅存的绢本《江行初雪图》,明代评论家张丑在《清河书画舫》一书中评论这幅画:“通卷洒粉作雪,轻盈飞舞,足称前无古人。”

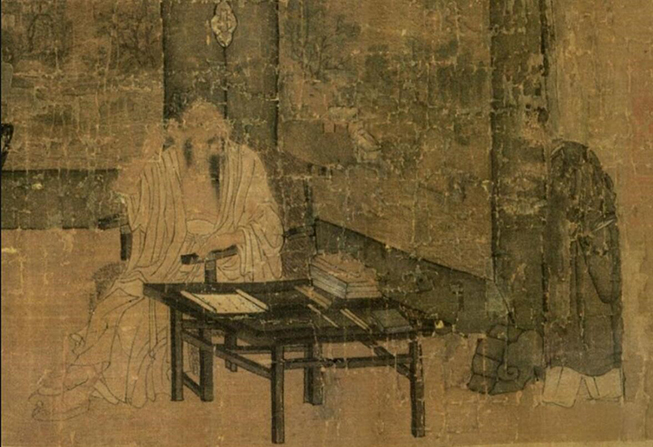

王齐翰《挑耳图》局部

王齐翰,五代南唐画家,金陵人。作为南唐后主李煜朝翰林图画院待诏,好作山林丘壑、隐岩幽谷之景,超凡脱俗,作品以笔法工细为特色。《宣和画谱》著录其御府所藏作品有《传法太上图》《三教重屏图》等,现传世《挑耳图》,又名《勘书图》,由南京大学收藏,刻画一文士于披卷勘书之暇,挑耳解痒的情节,人物神情自然,栩栩如生。

(节选自《南京史志》2011年第一期,部分图片来源于网络)

审核:窦予然

发布:梁 刚

苏公网安备 32010502010180号

苏公网安备 32010502010180号