胡清清

宋代绘画承前启后,在山水画方面,传承五代山水技法并有所发展。北宋山水画主要采用“以大观小”的全景式构图来展现层峦叠嶂的大山大水,而南宋则是采用去其繁缛、取其大要的“以小显大”的截取式构图来表现简洁空灵的景象。元朝由于统治者采取民族歧视和分化政策,导致文人地位极低,他们有志难伸,于是将精力转向绘画,或抒发其不满情绪,或寄情山水,使中国山水画得以继续发展。

《明实录》

明朝建立之初,为彰显开国之功,朱元璋征召画师入宫,绘制“上命画古孝行及身所经历艰难、起家战伐之事为图,以示子孙”。在山水画风格上,他推崇雄阔壮丽、气势恢宏的风格。

清 徐沁撰《明画录》

到永乐年间,画家郭纯因创作布置茂密的山水画而受到赏识,明成祖朱棣(其审美取向继承自朱元璋)曾明确斥责马远、夏圭的风格为“残山剩水,宋偏安之物也”,认为其不适合象征大一统的明王朝。

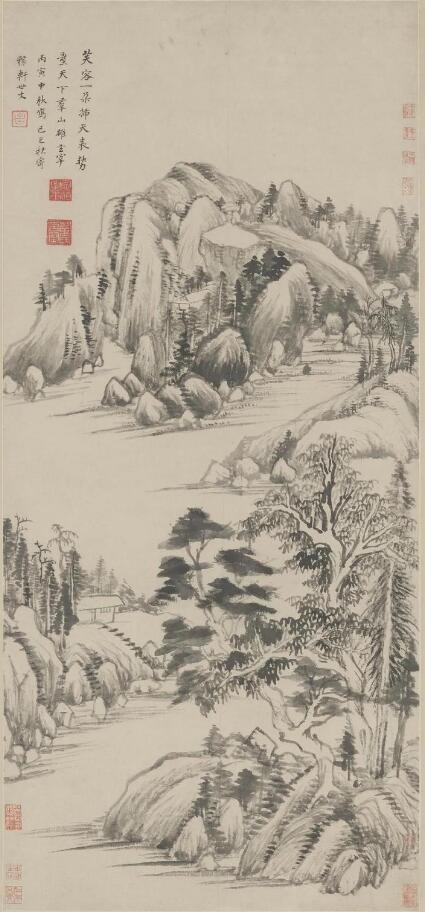

明朝的绘画大家中,董其昌首屈一指。万历十七年(1589),34岁的董其昌考中进士,开启了他此后几十年的仕途生涯。他曾担任编修、讲官,后来官至南京礼部尚书、太子太保等职。他才华出众、文思敏捷,通禅理、精鉴藏、工诗文、擅书画及理论,是晚明最杰出、影响最大的书画家。在山水画方面,他总结宋元诸家绘画中山石树木的形象并加以简化,追求笔墨变化的表现力,代表作有《赠稼轩山水图轴》《溪山平远图》等。

董其昌《赠稼轩山水图轴》

董其昌著有《画旨》《画眼》《画禅室随笔》等,在山水画理论方面提出“南北宗论”。这一理论不仅对当时的绘画创作和审美观念产生了深远影响,更是成为后世研究中国绘画发展脉络的关键节点。

明朝初期定都南京共53年,虽然后来迁都北京,但南京作为“留都”仍保留了都城建制和六部衙门,因此有很多远离政治漩涡的士大夫居住在南京。到了明末,政治腐败、党争激烈,作为“东林党”和“复社”活跃地区的南京,一批具有忧国忧民思想的文人在这里形成“金陵文化圈”,其中绘画领域则以石溪、程正揆、龚贤等人为代表。

石溪《溪山闲钓图》

石溪(又名髡残,湖南武陵人)坚持反清立场,明末清初抗清失败后出家为僧,云游四方,最后在南京定居多年。石溪向来怀有复国之志,通过作品寄托对故国山河的思念。他隐居于牛首山,所画山岩多运用颤笔,与当地地貌相契合。其作品善用秃笔,风格苍老沉着、浑厚华滋,颇似王蒙。代表作有《松岩楼阁图》《溪山闲钓图》等。

程正揆(湖北孝感人),号清溪道人,与石溪交往深厚。明亡后他先投清为官,后又隐退,晚年也居住在金陵。他二人被合称为“二溪”。程正揆用笔崇尚简洁,富有书卷气。龚贤曾说:“金陵逸品首推二溪”,评价石溪的画“粗服乱头”,程正揆(清溪)的画“冰肌玉骨”。

与石溪一样被称为“清初四僧”之一的石涛,先后寓居南京、扬州。他在绘画上恣纵洒脱、自成一格,所撰《画语录》堪称中国古典山水画论的巅峰之作,“一画论”“搜尽奇峰打草稿”“笔墨当随时代”等思想具有重要理论价值。

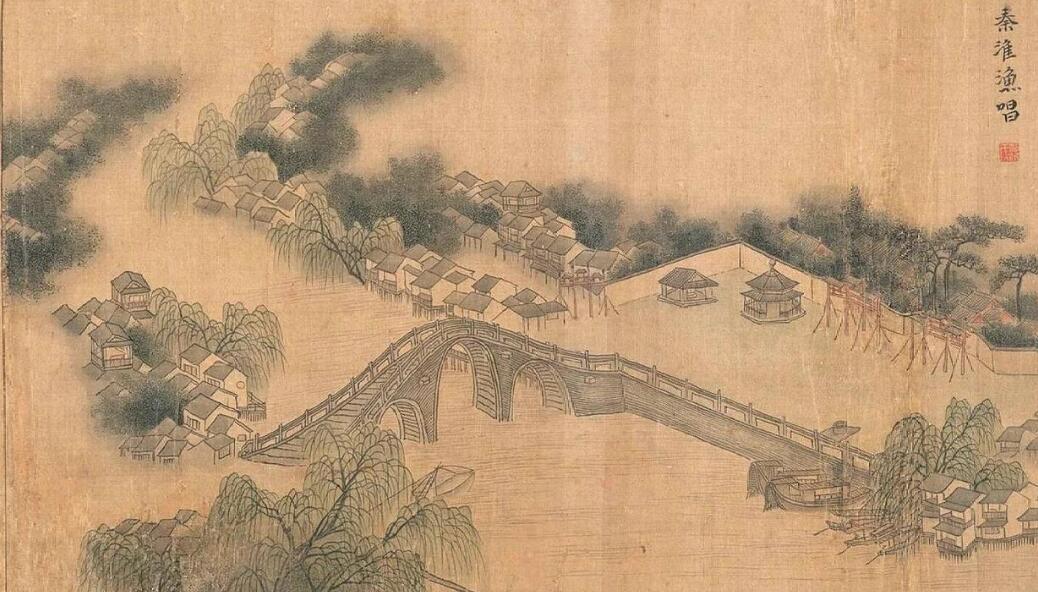

樊沂《金陵五景图·秦淮渔唱》

以龚贤为首的一批遗民画家,大都隐迹山林,往来江淮一带。他们画风虽不尽相同,因居同一地且具有相近的艺术意趣,画史上将他们称为“金陵画派”。他们有时聚在一起,通过诗画交流来表达政治抱负和艺术主张。“金陵八家”并非只有八个人,主要以龚贤、樊圻、高岑、邹喆、吴宏、叶欣、胡慥、谢荪等八人为代表,他们多描绘金陵的富丽景色,如高岑曾绘制《金陵四十景图》,樊圻曾绘制《金陵五景图》等。

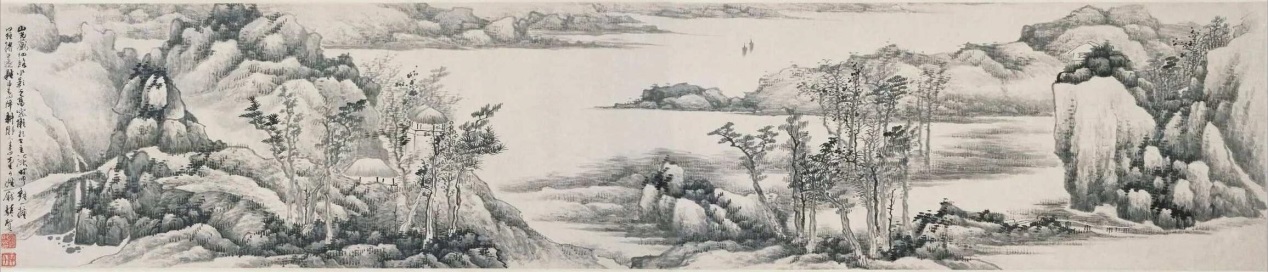

龚贤《千岩万壑图》

龚贤为八家之首,成就最高。他隐居于南京清凉山半亩田,着力表现南京丰饶明丽的湖光山色。他擅长画山水,取法董源、米家父子、沈周等,重视师法自然,其作品风格分为“黑龚”“白龚”两种,以“黑龚”最具特色。所谓“黑龚”,就是用墨深厚、浓郁苍润、具有光影明暗的效果。龚贤继承和发展了宋人的“积墨法”:“一遍点、二遍加、三遍皴,便歇了,待干又加浓点,又加淡点一道,连总染是为七遍。”从构图上看,龚贤的画具有较强的平面感和装饰性,代表作有《千岩万壑图》《溪山无尽图》等。

(节选自《南京史志》2011年第二期,部分图片来源于网络)

审核:窦予然

发布:梁 刚

苏公网安备 32010502010180号

苏公网安备 32010502010180号