饺子在古代有“牢丸”“扁食”“饺耳”“粉角”等名称。饺子和馄饨在古代曾经指的是同一种食物。馄饨出现得很早,其外形很像《庄子》中提到的没有七窍的“混沌”,因此得名。在相当长的一段时间里,饺子和馄饨并没有严格的区分。

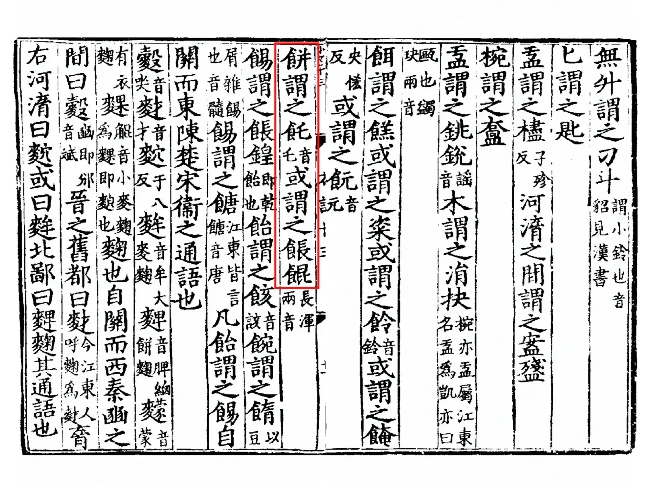

《方言》

有人考证,馄饨起源于汉代。“馄饨”名称的由来,有人认为是浑(通“混”)氏和屯氏发明的,故称馄饨。也有人认为汉时扬雄《方言》有“饼谓之饦,或谓之餦馄”,后来馄饨就是餦馄的转称。

馄饨的区域性很强,在不同的地方,名称不同,外形亦不相同,馅心也不尽相同。

技艺

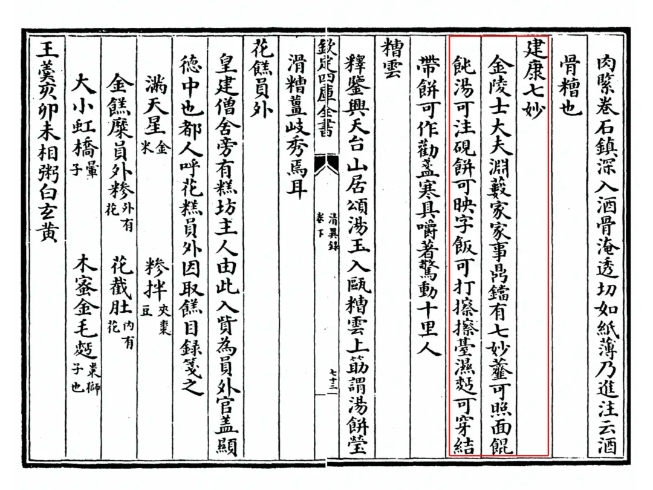

南京馄饨历史悠久,《建康七妙》曰:“馄饨汤可注砚”,是说当时的揉面、制皮的水平相当高,包入馅心下锅煮,馄饨不走味,汤不浑浊。

《清异录·卷四·建康七妙》

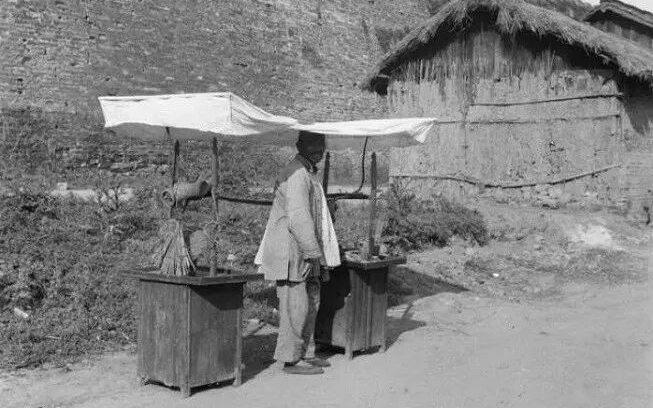

老南京人称馄饨为“饺”,卖馄饨的担子通常叫“饺面担子”,出现于清朝末年。担子一头是炉灶,另一头是橱柜。锅的中间有个隔断,就像现在的“鸳鸯锅”,一边是清汤,用来下馄饨,一边是骨头底汤。锅的下方是炉灶,火膛开口很大,用竹片、柴片作燃料,燃烧时有烟雾。橱柜那头有大小不一的抽屉,分别放着包好的馄饨、馅心、皮子、佐料、餐具等。馄饨担配一截竹筒,可敲出短促厚实的声响,以招徕客人。1978年改革开放以后,一些摊主为了减轻肩部的负担,将馄饨担改为双轮小推车。接着在南市区有了固定的位置,也有了一些固定的客人;再加上政府禁止占用道路,摊主们便陆续租房开店。

南京市第一家馄饨店,于1923年在浦口区珠江镇东关楼旁出现——濮家馄饨。经过祖孙三代人的不懈努力,如今该店迁至文昌路,店面扩大到两间店面,其经营品种在传统馄饨、锅贴、面条的基础上,新增了十多个馄饨新品种,还免费提供自制的泡菜、萝卜头、雪里蕻等小菜。不久前,濮家馄饨成为浦口区非物质文化遗产项目,知名度不断提升。

南京地区的馄饨皮子制作继承六朝传统,均为手工擀制。一般先醒面2~3小时,压皮子时用芡粉起润滑作用,故而韧性很强。如三牌楼陶长炳的馄饨,人称“水上漂”,馄饨面皮轻薄如纸,摊在报纸上可以透过皮子看见字;皮薄馅大,下锅后便漂在水面上,一滚沸,立即捞出,盛进用鲜肉骨头煨出来的浓汤碗里,撒上蒜花,吃起来回味无穷。

南京馄饨的馅心分猪肉、牛肉和菜肉。按馅心的多少,可分为小馄饨和大馄饨;按外形又分为泡泡馄饨和普通馄饨。小馄饨皮薄,包馅少,小巧顺滑;大馄饨皮略厚,肉馅多,紧实有咬劲;泡泡馄饨皮薄馅少,熟后呈鱼泡状。

包小馄饨看似简单,实则技术要求高。师傅一只手用一根窄窄的竹挑挑起用猪前腿夹肉调制的肉馅,利用肉馅的黏性粘起馄饨皮,往另一只手上轻轻一揭一抹,轻轻一带,稍一点拨,手掌旋即握拢一捏,成为金鱼状或鱼泡状,随手潇洒一甩落下。一只紧接一只,如同行云流水一般。刘长兴包馄饨比赛规定,包一只的时间不超过2.2秒,超时则要扣分。捏馄饨的力道相当关键,据刘长兴董事长朱同泰讲,既要捏住,又不能封死。这样包出来的馄饨能让沸水进入馅心形成汤汁,吸饱了汤汁的馄饨煮熟之后,会很快胀满浮起来,片刻即可装碗。泡泡馄饨则是馄饨皮很薄,面积是小馄饨的一倍大,包馅心时,留的空腔很大,好让沸水进去,形成泡泡状。

馄饨汤是用猪大骨头熬出来的,加入精盐、味精、熟猪油,考究一点,还要加入小虾皮、榨菜末、蒜末等。

南京人爱喝小馄饨,待馄饨汤稍冷,不太烫时靠近碗边,撅起嘴唇一吸,馄饨就进到口腔,舌尖稍运动一下,馄饨经喉、食道滑进胃里,用南京人老话讲:“到嘴到肚”。一只接一只,三下五除二,就吃完了。

招牌

2012年,由南京市商务局主办,南京市餐饮商会协办,《扬子晚报》参与承办的“第五届中国南京美食文化节”在夫子庙秦淮风光带举办。汪家馄饨(金粟庵9号)、杨家馄饨(曹都巷1 - 3号)、安庆鸭血馄饨(蓝旗街店)获“2012年最受网友喜爱的馄饨店”称号,夫子庙永和园酒楼的“鲜肉大馄饨”获秦淮小吃技能大赛金鼎奖。

1983年,安庆人汪成狮来南京摆馄饨摊,他将馄饨的口味转变为南京人喜欢的口味,生意慢慢做大,租房开店,“汪家馄饨”诞生。饱满的馄饨吃到嘴里嫩而不腻,皮薄而不破。汤底是骨头熬制的,还加了一点独特的调料,味道更为鲜美。由于注重质量,声誉好,生意一直兴隆。

生于1970年的杨小三,少年时随父亲杨厚友从安庆来南京走街串巷挑担子卖馄饨。1997年租下曹都巷的门面房开了“杨家馄饨”店。馄饨个头饱满,无论是菜肉还是鲜肉馄饨,肉质紧实Q弹,皮薄有韧性;骨头汤浓香醇美;辣油香味四溢,辣度适宜。后来分别在金沙井、三牌楼开了杨家馄饨连锁店,统一制馅、制皮、辣油,确保馄饨质量,符合南京人的口味。

鸭血馄饨,这种组合在外地你是绝对吃不到的,就算在南京也不多见。最早出现在南湖,开馄饨店的店主嗜好鸭血,就将鸭血加入馄饨中,被客人无意之中发现后要求尝试一下。客人尝了之后,发现鸭血配馄饨更有层次,口感更加丰富,也更美味。尝的人多了,自然成为一个新品种,挂牌供应。2012年,蓝旗街安庆鸭血馄饨店成为最受网友喜爱的馄饨店。正春园汤包店在馄饨中加入鸡丝,成为鸡丝馄饨;刘长兴在馄饨中加入鲜鱼汤、鲜鱼圆,成为鱼汤馄饨。

南京市面上还有柴火馄饨、安庆馄饨、吉祥馄饨、水饺馄饨等小吃店,各具特色。

辣油

对喜欢吃辣的人来说,加点辣油是锦上添花。各家辣油,由于用的香料、配料不一样,各有千秋,装在容器里放在桌上。加多少辣油,什么时候加,悉听客便,不另收费。

一首富有南京地方特色的网络说唱《喝馄饨》,不仅让“阿要辣油啊”成为南京人最爱说的口头禅之一,还让南京辣油馄饨名扬天下。说到其刚流行时,很多卖馄饨的店主都不知其由来。据老城南人赵元植先生讲:毛泽东主席曾说过,大意是革命者爱食辣的。20世纪60年代正是革命如火如荼的时期。广大群众,尤其是青年一代嗜辣好红。夫子庙白鹭桥(原名黄公桥)南境,卖广东馄饨的黄姓老者开了用辣油的先河,食客越来越多,收入很高。其他店铺竞相效仿,南京馄饨风味为之一变。徐厚裕先生则认为:60年代叶松林开设在夫子庙聚星食品商场原址上的“复盛饼面馆”的辣油馄饨为“城南一绝”。可惜经营不长,到70年代叶再度“出山”,在白鹭桥旁老店新开,与老伴丁兰英合伙推出创新的辣油馄饨,即用熟猪油,掺入干红辣椒熬制成固态的辣油。后来,又因拆迁移到建康路健康池浴室旁边营业。以上二说,其共同之处则是辣油馄饨起源于夫子庙地区。

吴老太1969年在浦口火车站附近开了间馄饨铺,一两粮票,一角一分一碗,16只,生意十分红火,90年代因拆迁关门。数年前,她的外孙在八宝前街开了间小吃店,最具特色的是“黯然销魂小馄饨”,用搪瓷碗盛放,里面漂着一层红彤彤的辣油。吃第一只觉得肉馅饱满有弹性,再吃一只满口生香,吃第三只,回味一下,嘴巴已经辣得不是自己的了。当你吃完,就会浑身出汗,有一种畅快淋漓的感觉。媒体曾做过报道,生意也红火过一阵子,但不是所有的顾客都喜欢这种感觉,开了不到两年就歇业转让了。

审核:窦予然

发布:梁 刚

苏公网安备 32010502010180号

苏公网安备 32010502010180号