卢志英(1905—1948年),20岁入党,是我党隐蔽战线上的重要成员,他以惊人毅力,在敌营之中潜伏长达22年,直至1948年底牺牲于南京雨花台。这位在黎明前陨落的传奇

战英雄,以忠诚坚强的品格、智勇双全的才能和清廉如水的作风,在革命斗争中树立了不朽的精神丰碑。

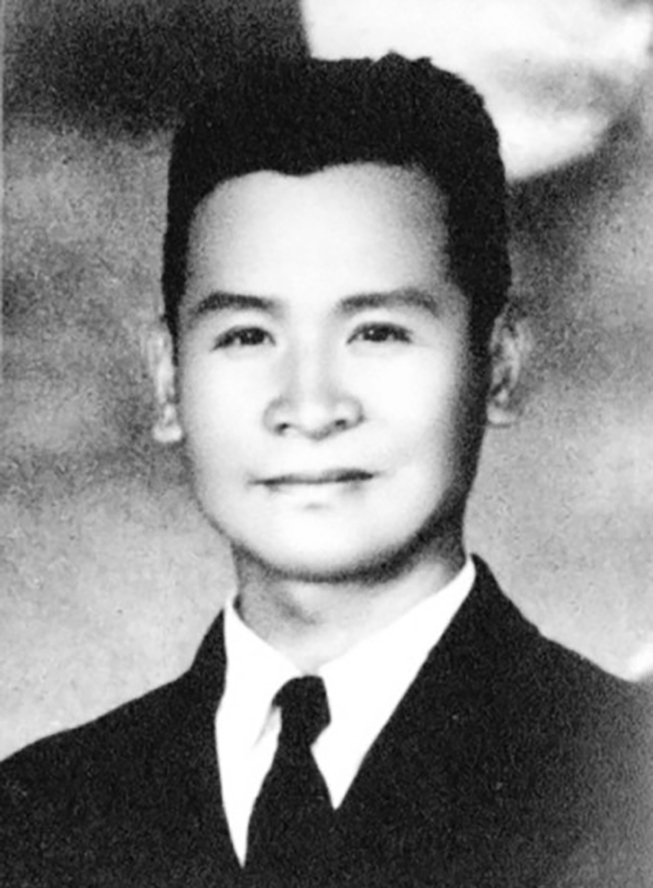

卢志英

一、廉洁奉公,隐蔽战线上的清贫斗士

在北平工作期间,卢志英夫妇省吃俭用为党筹集经费,自己却清贫度日,生活极其困顿,两人每日仅靠三个铜板维生。这种清贫并非被迫,而是主动选择——他深知党的经费是“战士的子弹”,一分一毫皆需用在刀刃上,尽管过着清贫的生活,却为党筹集了上万元经费。

卢志英三次被捕,历经酷刑而坚贞不屈。一次狱中,他听闻战友张甫生表现很坚强,出狱之后,他毅然将家中棉被当掉,买肉煮面招待张甫生。面对战友的推辞,他幽默地说:“我已数月不知肉滋味,今日与你同享!”这种宁可自己挨饿受冻,也要照顾同志的情怀,正是他廉洁品格的体现。

在上海领导情报工作期间,卢志英严守纪律,公私分明。一次,战友从东北带来人参赠予他,他拒绝道:“给我没用,给国民党才有好处。”另有同志因工作出色,卢志英自掏腰包请其吃饭。他打入国民党中统局后,获取的情报、物质从未用于谋取私利,而是全部用来支援解放区。

二、耕读传家,严谨家风中的清廉丰碑

卢志英出身耕读世家,其父教子治家以勤俭著称。有一次,卢志英在吃红薯时,准备把红薯皮剥了扔掉,父亲看到严肃批评并要求他吃完。长辈的勤俭给幼年的卢志英留下了深刻印象,即使投身革命,他仍然保持严格家风。

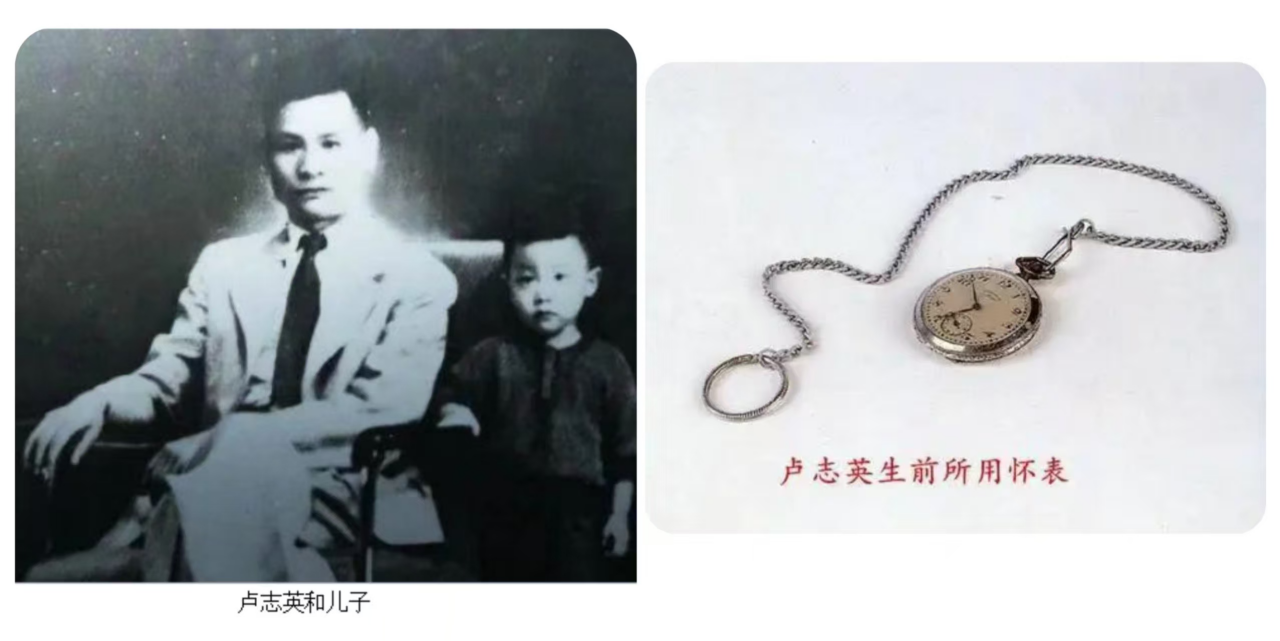

上海工作期间,卢志英以富商老板的身份作掩护,在上流社会很吃得开。在雨花台烈士纪念馆,陈列着一张老照片,那正是在上海时期,卢志英很有派头地坐着,西装革履,头发一丝不乱,旁边站着7岁的儿子卢大容,也是富家小少爷的模样。纪念馆里还收藏了卢志英的一块瑞士名表,那是在20世纪30年代最早一批进入中国市场的美度表,只有有钱又时尚的人士才会有。但当他回到家里,生活却极其简朴。卢志英的内衣裤都是用装面粉的袋子手工缝制而成;午饭经常是面疙瘩和玉米糊,能吃上几粒花生米,就是卢志英的“享受”。他经常教育儿子:“还有很多人没有饭吃,一定要勤俭节约、艰苦奋斗。”

卢志英牺牲后,其子卢大容继承父志,投身新中国建设,成为核物理方面的专家,在祖国的核事业上贡献很大。

三、薪火相传,卢志英中队的百年回响

新中国的建立,饱含着无数仁人志士的不懈奋斗与牺牲奉献。1949年随着新中国成立,中国少年先锋队便诞生了,一代代辅导员孜孜不倦地把红色基因和英雄品质灌注孩子们的心灵,雨花台中心小学的丁芝秀老师就是其中的一位。丁老师班上的学生纪律乱、成绩差,是个出名的后进班,一次她给孩子们读卢大容的回忆录《和爸爸一起坐牢的日子》,发现听着英雄的故事,同学们聚精会神,有的眼神愤怒、有的伤感而泣。她开始通过各种富有创意的中队活动,引导同学们向英雄学习,努力改掉自身的毛病。榜样的力量是巨大的,奇迹出现了!半年后这个全校闻名的后进班成为先进班,毕业时全班成绩优异。1955年,南京团市委决定以卢志英的名字命名这个优秀中队,全国第一个英雄中队——“卢志英中队”就这样诞生了。

2017年“卢志英中队”表演节目

1957年,为了响应中央支援农业建设的号召,“卢志英中队”的队员通过勤工俭学筹集资金,并提出倡议发动全省的少先队员在短短一个多月时间里,募集到7万多元人民币,在苏北捐建了一座“红领巾水库”。这一善举不仅被毛主席称赞,更是队员们对卢志英烈士廉洁奉公精神的继承与发扬。60多年过去了,“红领巾水库”依然在发挥作用,现在已成为全国青少年爱国主义教育基地。

红领巾水库

习近平总书记曾提出:“一个有希望的民族不能没有英雄,一个有前途的国家不能没有先锋”。在“卢志英中队”的影响下,南京市乃至全国涌现出千万支各具特色的“英雄中队”,如“邓中夏中队”“雷锋中队”“邓稼先中队”“杨利伟中队”等等。今年正是卢志英烈士诞辰120周年、入党100周年、“卢志英中队”成立70周年,先烈的生命虽已消殒,其风采事迹却刺破历史的浩浩烟尘,代代相传、熠熠生辉。

注:参考资料与图片来源

1.雨花台烈士传丛书《卢志英传》,2016年江苏人民出版社,作者:吕胜梅;

2.长篇报告文学《卢志英中队》,2021年江苏凤凰少年儿童出版社,作者:邹雷;

3.文中图片来自网络。

拟稿:向 华

审核:窦予然

发布:梁 刚

苏公网安备 32010502010180号

苏公网安备 32010502010180号