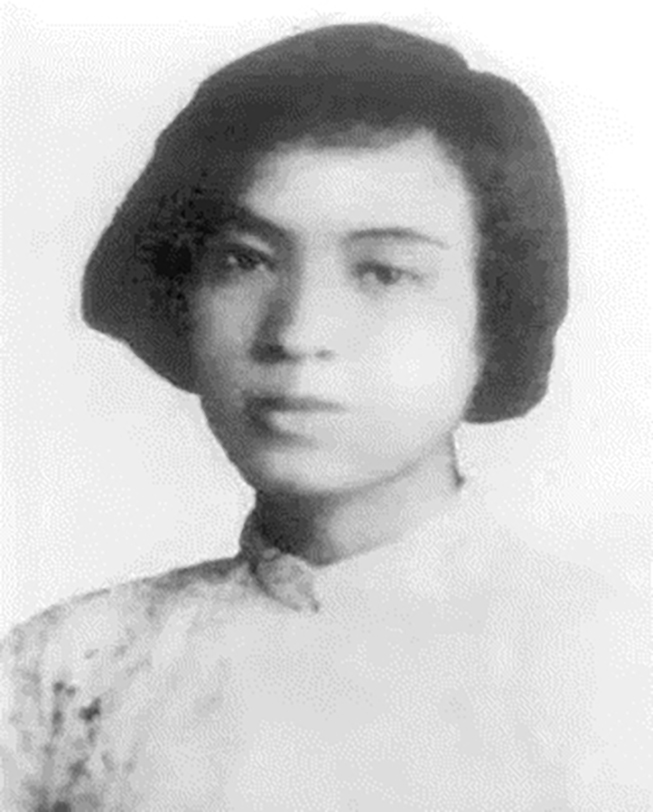

刘少奇称赞她为“英勇坚决,为女党员之杰出者”。她是一位女性,有着舍生取义、至死不渝的坚定,永葆革命初心;是一位母亲,忍受骨肉分离、抛洒一腔热血,书写人间大爱;更是一位革命者,永葆革命节操,拒绝不义之财。她便是雨花英烈何宝珍,今天让我们来听听她的廉洁故事。

何宝珍(1902—1934),又名葆贞,曾化名王芬芳。1902年出生于湖南省道县。1918年考入衡阳省立第三女子师范学校。1922年,毛泽东帮助其前往自修大学读书,并将原名改为“何葆贞”,意为“永远保持革命斗志,坚守革命贞节”。

1923年初加入中国共产党,同年4月与刘少奇结成革命伴侣。1933年3月被国民党宪兵逮捕,在狱中受尽酷刑拷打。1934年在南京雨花台英勇就义,年仅32岁。

一、清贫底色:在苦难中淬炼廉洁基因

出身贫寒的何宝珍,自幼饱尝生活的艰辛。1918年,她以优异成绩考入湖南省立衡阳第三女子师范学校,因家境贫寒险些辍学,幸得校长蒋炳勋夫妇资助才得以完成学业。这段经历让她深知民间疾苦,也淬炼出她对奢靡腐败的天然憎恶。

1922年10月,何宝珍在学校揭发了顽固守旧派女校长欧阳骏政治腐败、贪污学生伙食费的丑行,发动学生围住校长室,迫使欧阳骏低头承认错误。面对不公,她掷地有声:“革命者的贞节,容不得半点玷污!”在与欧阳骏的对峙中,她质问道:“莲花不同流合污,永远保持清白的操守和正直的品德,你行吗?”后欧阳骏对她恨之入骨,将她从学校开除。

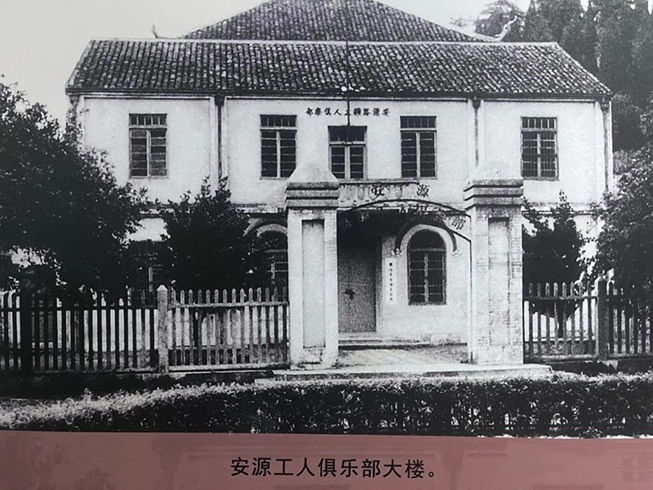

1923年,何宝珍与刘少奇结为革命伴侣。在安源路矿工人俱乐部,她主动承担工人夜校教学任务。工人补习学校一穷二白,学生没有教材,何宝珍为节省经费,带领工人自编教材《平民读本》,用田间劳作的实例讲解革命道理。她始终穿着补丁摞补丁的粗布衣裳,与工人同吃同住,将组织发放的津贴全部用于购买教学用品。

二、铁面无私:用“显微镜”守护革命火种

1923年秋的一个夜晚,一个账房先生打扮的人偷偷溜进了刘少奇的住处。此时只有何宝珍在家。账房先生将一个布包塞给何宝珍,低声说道:“这是刘主任叫我从长沙带回来的。”说完便匆匆走了。

何宝珍打开包一看,里面有一个金手镯、两只金戒指、一对金耳环和一包银圆。宝珍知道事有蹊跷,忙去俱乐部找刘少奇。见到刘少奇后,立即将手中东西往桌上一放,将事情经过叙述一遍。在刘少奇低头思考时,宝珍便将自己的猜测讲了出来,“最近你不是在调查总公事房的总代表、消费合作社服务日用股经理陈梅生,利用职务之便大肆挪用和贪污合作社资金的事吗,我觉得这个账房打扮的人应该就是陈梅生了。”刘少奇仔细一想,陈梅生确实嫌疑最大。于是他立即叫来几位俱乐部干部开会讨论这件事,并以迅雷不及掩耳之势,果断处理了这桩贪污案件。紧接着,工人俱乐部改组了消费合作社的领导,健全了财务制度。

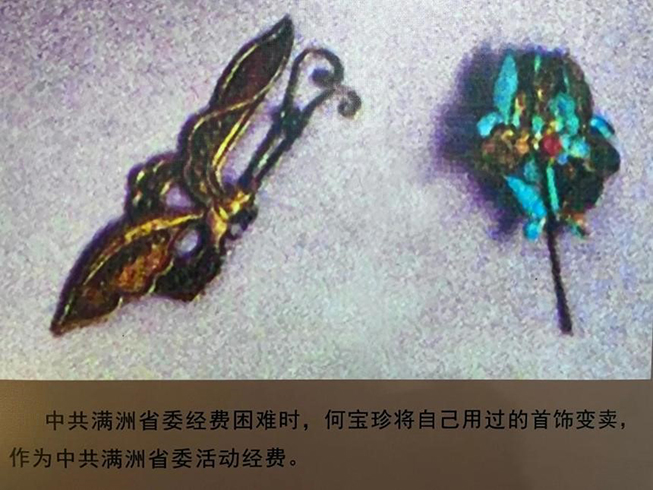

1929年6月,刘少奇出任满洲(主要包括东北的辽宁、吉林、黑龙江三省)省委书记,何宝珍与之同行。满洲的革命斗争处在十分艰难的时期,党的工作和群众运动几近瘫痪。何宝珍一边要照顾好身体虚弱的刘少奇,一边还要完成党组织交办的工作,协助刘少奇抄写文件,助力满洲省委工作开展。在中共满洲省委经费困难时,何宝珍还将自己用过的首饰变卖,作为满洲省委工作经费。

三、舍生取义:在酷刑中书写贞节答卷

1932年,刘少奇前往中央苏区工作,何宝珍则留在上海,担任全国互济总会营救部部长。在白色恐怖的笼罩下,她化名“王芬芳”。为营救被捕同志,她以教师身份作掩护,四处奔走,变卖家当仿造证件,在刀尖上行走。

1933年,由于叛徒的出卖,何宝珍不幸被捕。在狱中,敌人对她施以酷刑,妄图从她口中撬出党的机密和经费藏匿点。面对皮鞭、烙铁、木棒、热辣椒水等,她轻蔑地回答:“要口供,没有;要命,有一条。请吧,革命者是杀不尽的。”敌人要挟何宝珍:“你不交代,就见不到孩子。”她回道:“我今天的死,能换来孩子光明的未来,这是最大的愿望。”

在南京老虎桥监狱,她用省下的囚粮接济饥饿的难友;组织大家高唱《国际歌》,用歌声击碎敌人的精神压迫。她的言传身教让难友们坚信:“只要共产党人的气节在,革命就不会失败。”

四、精神传承:让廉洁基因融入时代血脉

1934年深秋,何宝珍在雨花台英勇就义。她留下的遗物仅有几件破旧衣物、半截竹针和一本被鲜血染红的《共产党宣言》,这些都昭示着:唯有将廉洁自律融入精神血脉,方能在物欲横流中永葆政治本色,让百年大党始终焕发青春活力。

如今,何宝珍故居已成为重要的红色教育基地,每年有数十万游客前来瞻仰,感悟何宝珍烈士的廉洁故事。

新时代我们物质丰富,但“清贫”的本质从未改变——不是简单的节衣缩食,而是对“不义之财”的本能抗拒。她的故事启示我们,廉洁教育需要具象化传承——从穿着补丁摞补丁的粗布衣裳,到用省下的津贴购买教材,再到对拒绝腐败的坚决,这些承载着精神密码的红色故事,都是发扬廉洁文化的鲜活教材。

她以清贫铸就信仰、以铁面守护公义、以生命捍卫气节的精神品格,为新时代构建“不敢腐、不能腐、不想腐”的机制提供了历史镜鉴,为当今党员干部提供了永不褪色的精神坐标。

拟稿:朱 颖

审核:窦予然

发布:梁 刚

苏公网安备 32010502010180号

苏公网安备 32010502010180号