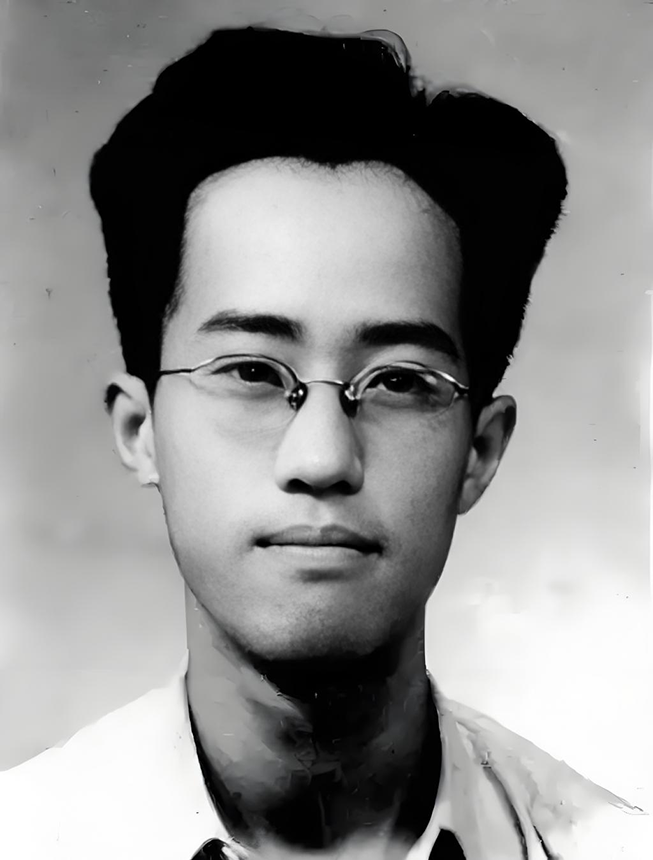

在南京雨花台烈士纪念馆的展柜里,一只泛黄的皮包默默地诉说着78年前《文萃》杂志和陈子涛烈士的故事。1949年前在上海发行的《文萃》杂志是中共中央在上海的革命刊物,主要转载进步内容,揭露国民党反动派发动内战阴谋。一位国民党高官曾说:“一期《文萃》杂志的威力胜过解放军的一师人马。”1947年3月,受国民党当局迫害,《文萃》杂志转入地下,由陈子涛接任主编。陈子涛一人担负起杂志的约稿、编辑、校对等工作,为躲避搜查四处移动办公,整个“编辑部”和“革命的火种”便都藏在这只皮包里。工作环境危机四伏,但他始终把党的利益放在第一位,拿着组织拨付的办刊经费,他没有安置自己住处,有时借宿朋友同事家里,有时就睡在公园的长椅上。身处十里洋场,他坚持不进咖啡馆、不进饭馆,将有限的经费全部用在杂志的印刷和稿费上。在完成了《文萃》地下版第十辑的编辑之后,陈子涛不幸落入敌手,在南京雨花台英勇就义,年仅28岁。

一、克己的辩证法:物质与精神的博弈

在白色恐怖笼罩的上海,陈子涛的皮包既是移动的编辑部,也是革命者精神世界的具象化呈现。当组织拨付的租房专款与刊物经费形成矛盾时,他毫不犹豫地选择了后者。这种选择背后,是革命者对物质与精神关系的深刻认知:在生存保障与理想追求之间,永远存在着需要权衡的辩证关系。他把有限的经费转化为作者的稿费,让思想火种得以延续,这种选择本身就是对“物质服务于精神”原则的完美诠释。在物欲横流的上海滩,陈子涛的消费选择同样具有启示意义。他拒绝咖啡馆的精致小资生活,保持俭朴的生活作风,这种刻意的“物质贫困”恰恰成就了精神的丰盈。

二、廉洁的坐标系:革命者的精神洁癖

在雨花台烈士纪念馆泛黄的皮包前驻足,仿佛能触碰到1947年的历史温度。这只装满革命火种的皮包,曾伴随陈子涛穿梭于白色恐怖的上海街头。当这位28岁的共产党员说出“生活太舒服了,这要影响思想意识的”时,他不仅道出了地下工作者的生存哲学,更揭示了共产党人永葆初心的深层密码。在革命战争年代,舒适生活可能意味着警觉性的降低;在和平建设时期,物质享受则可能演变为精神防线的突破口。历史不断验证着这个真理:当物质享受突破必要限度,就会成为侵蚀理想信念的慢性毒药。

三、新时代的镜鉴:永不褪色的精神遗产

在全面从严治党的今天,陈子涛的皮包故事具有特殊的现实意义。落马官员忏悔录中“从收受土特产开始堕落”的供述,与陈子涛“不进咖啡馆”的自觉形成强烈反差。这种对比揭示了一个永恒规律:廉洁防线的溃败往往始于对“小恩小惠”的妥协,而精神堡垒的坚固必然建立在日常生活的细微处。

在全党开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育之际,陈子涛的皮包依然散发着穿透时空的精神光芒。这只朴素的公文包告诉我们:真正的革命者永远是精神上的巨人,他们用理想信念构筑的廉洁防线,比任何物质财富都更为珍贵。当我们在新时代继续推进全面从严治党,需要的正是这种将精神追求置于物质利益之上的价值排序,这种在物欲横流中保持精神洁癖的政治定力。这或许就是那只旧皮包给予当代人最宝贵的启示:守住精神的丰碑,方能抵御物质的侵蚀。

拟稿:郭志发

审核:窦予然

发布:梁 刚

苏公网安备 32010502010180号

苏公网安备 32010502010180号