陈孟涵

1933年,南京国民政府在南京举办了第五届全国运动大会。对这届运动会,时任教育部部长的王正廷在《第五届全国运动大会总报告》中这样评价道:“然则吾人倘谓此次运动大会将为中华民族复兴运动之始点,识者或不指为夸大。”

缘由

由于近代以来中国人民饱受列强的欺侮,体育这一概念自传入开始,就不可避免地与救国图强结合起来,这种结合开始主要以体育的军事化和教育化两种形式表现。1922年北洋政府颁布“壬戌学制”,正式将“体操科”取消并改为“体育课”之前,中国人对于体育的认识,基本停留在“体操”阶段,而兵式体操则是这一阶段“体操科”所修习的主要内容,目的是提升民众的基础身体素质并培养一定的基本军事技能。在这样的背景下,将体育看作军事奠基的“国民体育”思想在中国广泛传播,体育军事化的趋向较为明显。同时,与之相对应,衍生于美国教育家杜威“实用主义教育”的“自然主义体育”思想,因宣扬体育能使人类身心平衡发展、释放天性,也在逐渐得到民众的认可。

但当时,无论是“体育军事化”还是“自然主义体育”思想,都无法避免根据近代中国国情的需要而进行一定程度的改造。因此,虽然占主导地位的“体育教育化”思想无法再直接为国家的军事所服务,而“体育教育化”中以儿童为中心、身心和谐发展这类核心观点也并未完全为中国的社会现实所接纳。即使是以吴蕴瑞为代表的体育家们严厉批评了中国人对体育所持有的功利主义态度,但仍难以在制止大众轻视身体的观念复苏和遏制功利性的体育观念发展这二者之间找到平衡。于是当时,“体育军事化”思想与“体育教育化”思想展开激烈的争论,由此体育的受重视程度有了显著的提升,各种体育组织更加趋向官方化,体育事业的开展也更多地受到政府的支持。

1924年7月成立“中华全国体育协进会”会场(东南大学化学教室)

1930年4月1日,民国第四届全国运动会在杭州开幕。值得注意的是,此届全运会不是由政府直接筹办,而是由“中华全国体育协进会”组织。虽然这届全运会的赛事组织和竞技水平差强人意,但毕竟国家完成了统一,许多因军阀战乱而无法参加比赛的运动员们得以重归赛场,加上报纸杂志的宣传,它还是在社会各界产生了不俗的影响。基于此,国民政府在其闭幕后提议于次年在南京举办第五届全运会。

筹办

当第五届全运会的筹备工作正如火如荼地推进时,日本侵略者的野心也在加速膨胀之中,终于在1931年9月18日向其觊觎已久的东北伸出爪牙,发动了震惊世界的“九一八事变”。

起先由于多省遭遇洪水侵袭,南京国民政府中已有部分人有意将本届全运会改期,而“九一八事变”爆发,国家和民族面临存亡危难,全运会的延期已是板上钉钉之事。

第五届全运会自延期以来,一直没有议定何时重开,不仅国民的情感受“九一八事变”的冲击还需要时间缓冲,南京国民政府内部以及负责全运会顾问工作的体育家们,也没有过任何表态。直到1932年8月,第一次全国体育会议在南京召开,会上议定了许多与体育相关的议案,而第五届全运会在什么时间举办,也成了很大一部分热心体育人士尤其关注的事项。8月19日,经会议行政组议决,全国运动会每两年举行一次,由教育部体育委员会指定在各省轮流召集之。此案一经议定,一时间引来了各种对于全运会是否即将重启的臆测,而吴蕴瑞随后的答复更耐人寻味,他特别强调本届全国体育会议不议全运会事宜,关于全运会何时召集,“既无提案亦不置议”。此届全运会何时举办成了当时各路媒体和广大民众深切关心之事。

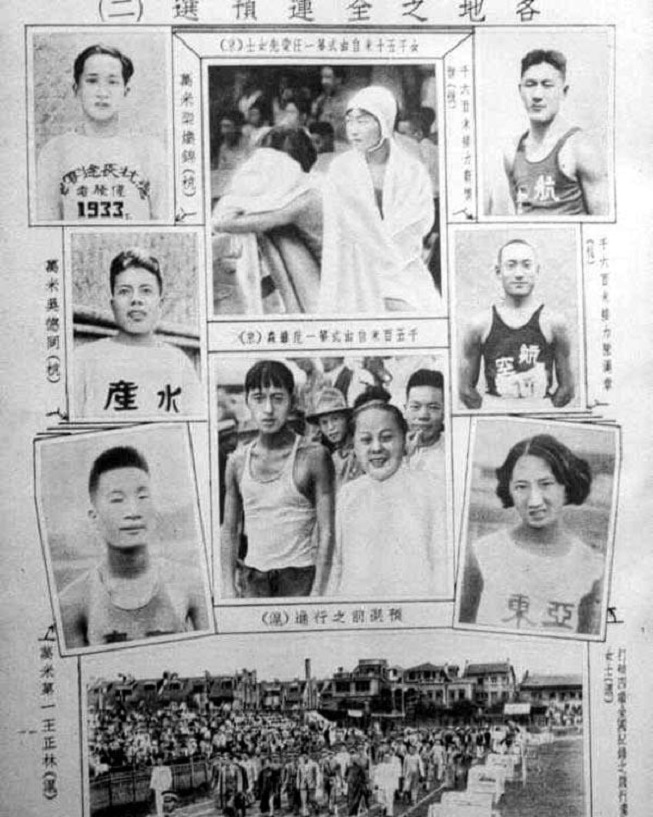

全运会各地预赛情况报道

1932年10月19日晨,包括朱家骅、张伯苓、周亚卫、褚民谊、张信孚、袁敦礼、郝更生、吴蕴瑞在内的一系列国民政府高层和体育专家在教育部召开教育部体育委员会第一次大会。会议议决了多件提案,其中最引人瞩目的是决定全运会于次年“双十节”举办。然而,重启第五届全运会也在社会上引起了一定程度的争议,许多人质疑此届全运会在国难方殷之际是否有举办的必要性。在《生活周刊》所刊登的读者李平的一篇来信中,这样写道:“在广大的学生中,只有运动擅长的学生,受着学校的优越的待遇,在社会上所谓‘选手’正如明星一样地受人崇拜,这可怕的英雄主义的毒害,使一般有为的青年忘记了现实!忘记了他们是生在怎样的一个时代里!……我怀疑全运的目的,不是在于发展民族的精神,训练健强的体格,而是想借此粉饰现实,转移青年的正确的目标。”类似这样的观点当然不免显得有些极端,然而却反映出了当时社会上典型的两种对全运会的质疑,其一是担忧社会对运动竞技“明星”的盲目崇拜,其二则是全运会的举办粉饰了现实,使青年忘记了国家和民族所面临的危难。对此,在全运会筹委会第一次全体会议上,主席报告明确表示:“现在中国形势,较九一八事变时尤为严重,而本部仍照原议积极筹备全国运动会,期于本年双十节必须举行,此其用意,盖与一般观感完全不同。全国运动大会并非娱乐,不仅在教育上有其重要意义,尤于中国现时全国上下共赴国难之意义上,有特殊之作用。”

召开

经历了各方的积极筹备,南京“第五届全国运动大会”于1933年10月10日在首都南京的中央体育场开幕。开幕式上,数名国民党政府要员先后上台发表训词,内容大多不离“民族”“国家”与“精神”。有的说“国家强盛必须康健民族,尚武精神尤须具有武德”,有的称“希望山绵羊变成猛虎,苦干穷干来冲破国难”,也有的倡言“大会表现出两种精神,民国统一及民族复兴”。凡此种种言辞,不难看出官方对于这届全运会在振奋国民精神、提升国家和民族凝聚力的作用上,寄予了深厚的期望,尤其是在“九一八事变”之后,振奋国民精神之目的与抵御外侮、收复失地的现实要求紧密结合了起来。将目光汇聚全运会的赛场中央,随处能感受到这种导向造成的影响。

参加此届全运会的哈尔滨女选手

东北选手参加本次全运会尤其意味深远,他们不仅在全国人民面前展示东北选手在山河丧失后保持不颓唐退缩的精神风貌,予人信心与激励,还宣示了国家对于收复失地的决心。在开幕式上,东北代表团的选手在检阅时路过主席台,引起阵阵热烈的掌声,看台中有许多观众潸然泪下。全运会闭幕当天,东北选手应邀在南京中央饭店就餐,宴中,东北代表团总领队王卓然宣读了《告别书》,其中深情地写道:“诸位有个家去,我们还是随地漂流……我们不仅希望土地不致再失,确可希望还我大好河山。”在场者无不受其感染,一时之间百味杂陈。

民众的感情同样找到了释放的契机,全运会后,《申报》一篇评论针对一些东北选手在比赛结束后看到其他选手返程回乡而不禁落泪的场面,这样写道:“你们的哭,至少是懦弱没出息的表现!假使以你们的处境,真正地明白了自己的大任而需要发泄的时候,哭什么?你们还把大任肩在自己的肩膊上踏着实地去干!至少,把账向敌人算清楚。”

刘长春(右)与其他代表团运动员的合影

赛场中,最引人注目的无疑是各项目的运动员们,他们其中有些“体育明星”,也深刻地感染着观赛者和广大民众。刘长春是中国东北的短跑名将,也是中国参加奥运会第一人,由于在奥运会上没能完全发挥自己的实力,曾被媒体质疑“廉颇老矣”。到了全运会赛场上,即使因水土不服导致右眼肿痛,到百米决赛时还包扎着纱布,仍然跑出了10秒7的惊人成绩,在打破了个人保持的全国百米短跑纪录的同时,也追平了远东的百米纪录。包括《中央日报》在内的许多家媒体争相报道刘长春负伤上场还勇夺桂冠的事迹,起到了相当广泛的宣传作用。

第五届全运会100米比赛

在旧中国所举办的七届全国运动大会中,民国南京“第五届全国运动大会”绝对称得上是相当成功的一届,它留下了许多宏伟的建筑设施和可贵的运动记录。为了举办此次全国运动大会,南京国民政府先后委托利源建筑公司和基泰工程公司,耗资159余万元兴建了当时在亚洲首屈一指的中央体育场;参会的运动健儿们达到2000余人,不论是参赛人数还是比赛成绩都较往届全运会有大幅度的增长。除此以外,更为重要的是,在“九一八事变”之后,它为我们中华民族对自强御侮、振奋精神的情感要求提供了一个表达的平台。

1933年举办第五届全运会的南京中央体育场

(文章选自:《南京史志》2022年第二期。部分配图来源于网络)

编辑:朱 鹏

审核:窦予然

发布:梁 刚

苏公网安备 32010502010180号

苏公网安备 32010502010180号