朱炳贵

年号是古代帝王用来纪年的名号,兼有宣示施政理念、表明正朔、申述皇威等功能。南京是我国著名的古都,东吴、东晋、宋、齐、梁、陈、南唐、明朝曾建都于此。下面聊聊这些政权年号设立、改换的故事。

“五德终始”定年号

古人认为世界由金、木、水、火、土五大类物质组成,它们的通变、运化称为五行。这五类物质又与五色相匹配,分别是白金、青木、黑水、赤火、黄土。五行各有属性,谓之土德、木德、金德、火德、水德,五行相生相克,周而复始,即为“五德终始”论。根据“五德终始”论,五行之德轮流主运,帝王之德与之对应,人世变迁、王朝更迭均依此规律循环运行,历代帝王对此政治哲学奉为至宝。如秦朝以水德自居,汉朝以火德自居。汉朝为火德,后人若想取代汉朝,就应该“以土德王”,其对应的颜色便是黄色。魏国文帝曹丕以“土德”替“火德”,坐上天子宝座,于公元220年把他的年号定为“黄初”。

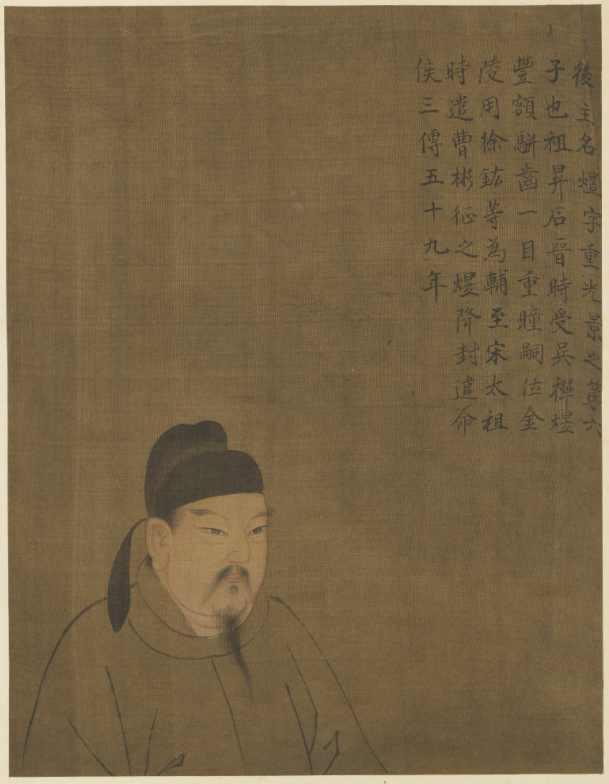

吴大帝孙权

孙吴是历史上第一个建都南京的政权。公元222年,东吴领导人孙权称王时把年号定为“黄武”,229年正式做了皇帝后,又以“黄龙”为年号。这两个年号的用意和曹丕的“黄初”差不多,表示土德在兹的意思,都是想借助“黄”字昭示自己的政权合乎天运。蜀国昭烈帝刘备自认为有汉室血统,是汉家皇位的天然继承人,因此他不需要改变“天命”,只需赓续刘家正统,继续以火德自居。他于公元221年称帝后,选定的年号便没有强调五色。但他需要凭借武力兴复汉室,因此他所定的年号是“章武”,“章”者,“彰”也,章武即彰显武功之义,也有人认为章武是彰显汉光武的意思。

为求偏安“领”年号

五代十国时期的南唐,共历烈祖李昪、中主李璟、后主李煜三帝,他们总共使用过8个年号。其中李璟的“显德”“建隆”和李煜的所有年号都是别人的,这是他们在国力衰弱之时的无奈之举。

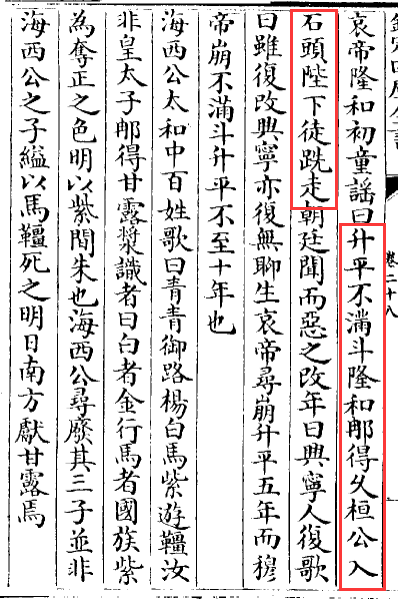

宋太祖赵匡胤

公元958年,南唐中主李璟改年号为“中兴”,旋即又改为“交泰”。然而改元并没有迎来天地交泰,天下中兴。这时后周军队势如破竹,一路打到扬州。李璟害怕后周军队渡江南犯,忙遣使上表,将江北土地全部送给后周,并奉后周为正朔,年号也改用后周皇帝的“显德”年号。公元960年,后周殿前都检点赵匡胤发动陈桥兵变,夺得后周政权,建立了北宋,建元“建隆”。李璟忙又奉北宋为正朔,将年号改为建隆。961年李璟的接班人李煜登基后,南唐政权已处于风雨飘摇之中,后主李煜只好继续向中原王朝称臣纳贡,以取得暂时喘息机会,其所使用的建隆、乾德、开宝三个年号,全部都是赵匡胤的年号。

南唐后主李煜

北宋消灭了荆南等南方割据政权后,于974年派大军向南唐发起大举进攻。走投无路的李煜这才明白,自己无论怎样委曲求全都不管用,出路只有一条,即拼死决战。于是他决定不再称臣于宋,下令去掉北宋开宝年号,议立自己的年号,暂称甲戌岁。李煜总算是当了回真正的天子。然而此时的南唐已是日薄西山,无论如何挣扎也徒劳无益了。

只为祥瑞换年号

东吴共历孙权、孙亮、孙休、孙皓四帝,他们先后使用过18个年号,其中末帝孙皓一人就用过8个,是最多的一位,也是三国年号更迭最为频繁的。孙皓于264年至280年在位,是东吴最为昏庸暴虐的君主。其时吴国民众生活极为悲惨,为掩饰民不聊生的惨象,他便频繁更换年号,其中以所谓祥瑞之物或现象的出现而改换的年号便有甘露、宝鼎、凤凰、天册、天玺、天纪等。

一次,有人献给孙皓一块白石,说是从吴郡的临平湖边挖到的,上面刻着“皇帝”二字。孙皓见了十分开心,认为这块宝石是天帝送给自己的礼物,忙大赦天下,又把上一年才改的年号“天册”换为“天玺”。还有一次,鄱阳郡奏称,石印山中开凿出一块奇异的石头,石头上不但有天然的花纹,这些花纹还组成了一句吉祥语,共二十个字:“楚九州渚,吴九州都。扬州士,作天子。四世治,太平始。”孙皓听了,心里美滋滋的,高兴地说:“太平之王,非孤复谁?”此外,吴兴郡也奏称,阳羡县的一座山上有一块巨石,长十多丈,中空,人们称之为“石室”。奏疏中说,这是祥瑞的征兆。孙皓忙派使者带着祭品赶往阳羡,封该山为国山,并决定从明年起改年号为“天纪”,以应石文和祥兆。然而现实是残酷的,孙皓封禅国山后仅4年便做了亡国之君,一切祥瑞,皆归乌有。

选自《晋书》卷二十八

东晋时,建康城里流传着一首谶谣:“升平不满斗,隆和那(哪)得久。桓公入石头,陛下徒跣走。”“升平”是晋穆帝司马聃的年号,“隆和”是晋哀帝司马丕的年号。361年,晋穆帝驾崩,晋哀帝即位,改元“隆和”。这是当时民间的一则预言,意思是 “升平”这个年号用了不到10年就结束了(“升平”年号共使用了5年,因十升为一斗,故说“不满斗”),年号“隆和”也用不长久。“桓公入石头,陛下徒跣走”,是说桓公(桓温)进入都城建康时,皇帝陛下恐怕连鞋都来不及穿,光着脚丫就逃走。此谣反映了百姓对社会现实的不满。

当时桓温功大权盛,擅专国政,眼睛时刻盯着帝位,准备废晋自立,东晋王朝岌岌可危。据《晋书》记载,晋哀帝听到这首童谣后,心里极其不爽,但又无计可施,便想通过更改年号祈求太平,遂于哀帝363年改年号为“兴宁”。谁知民间又传唱开了:“虽复改兴宁,亦复无聊生。”意思是说,你虽然把年号改为“兴宁”了,但还是不会长久的。事情发展果然如此,晋哀帝在位仅3年便一命呜呼了,年号“兴宁”自然也随之终结。

牵强附会“解”年号

南朝萧梁时,梁武帝所收留的东魏叛将侯景发动叛乱,将梁武帝活活饿死,然后推出萧纲做了一段时间的傀儡皇帝。没多久侯景又废掉了萧纲,另将豫章王萧栋扶上皇位,改元“天正”。552年四月,梁武帝的儿子武陵王萧纪称帝于蜀,也建元“天正”。天正古有天神之意,这个年号名应算比较吉祥的。然而当时有人却对这两个人所用的“天正”年号解读说: “天为二人,正为一止。”言下之意,各一年而止也。萧栋登基才4个月,侯景便废其为淮阴王,自立为帝。侯景之乱平定后,萧栋被梁元帝萧绎派人杀死。而此时正从蜀地率师东下的萧纪闻知侯景之乱已平,便改变主意打算荡平江陵。但在次年他率军进次西陵时,为萧绎部将樊猛所俘,被杀于硖口。萧栋、萧纪二人的结局,看上去似乎还真被解析年号的人说中了。

1644年,明崇祯十七年三月,首都北京被李自成军队攻克,崇祯皇帝朱由检走投无路,自缢于万岁山。消息传至南京,南京的文武大臣们在经历了一番激烈的争斗后,拥立福王朱由崧做了皇帝,建立起第一个南明政权。福王即位后,取“弘光”为年号。大臣张慎言对此年号却大摇其头,觉得弘光一词不吉祥。他分析说:“‘光’字上于文为火,清朝顺治曰‘清’曰‘治’,俱从水,水能灭火。”也就是说,新年号从字面上就注定了南明的国运不会长久。最终,弘光政权存世仅一年多就土崩瓦解了。

(本文选自《南京史志》2021年第二期)

审核:窦予然

发布:梁 刚

苏公网安备 32010502010180号

苏公网安备 32010502010180号