南京之最 | 最早的综合运动场

姜慕徐

位于南京东郊中山陵景区内的南京体育学院,其原址是民国时期的首都中央体育场。中央体育场是国民政府兴建的第一个大型体育设施,也是南京市最早的综合运动场。中央体育场自1930年开始筹建,距今已有90多年的历史。

筹建

1927年国民政府定都南京,次年即成立国都设计技术专员办事处,编制对南京进行现代化改造的《首都计划》。由于当时体育发展的无序以及国民体质的孱弱,促使政府认识到在加强学校体育的同时促进社会体育发展的重要性。为此,国民政府在1929年4月16日颁布了《国民体育法》,同时为进一步贯彻实施此法,先后制定了一系列配套实施方案。1930年4月由“中华全国体育协进会”直接筹办的民国第四届全国运动会在杭州举行,由于当时国家完成了统一,许多因军阀战乱而无法参加比赛的运动员们得以重归赛场,加之报纸杂志的宣传,“体育之必要”观念为社会各界所接受。在这种背景下,国民政府在第四届全运会闭幕后提议于1931年在南京举办第五届全运会,并组建全国运动大会筹备委员会,同时提出要在南京兴建一座大规模的体育场,作为召开全运会的基地。

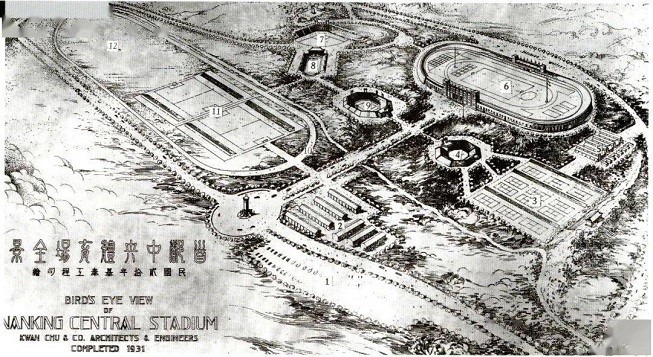

▲杨廷宝手绘“中央体育场”全景

1930年4月国民政府国务会议决议,选择在首都郊外,总理陵园以东、灵谷寺以南1000余亩地内建筑永久性体育会场。选择此地一为“为国表率,兼以地依陵寢,更可时存敬仰”,二因“北高南低,可以利用天然地势,建造不仅能节费省时,而其他各场地部位亦可排布自如,同时田径场内可以将足球场、200公尺直跑道包容于跑圈之内,此外复有各项球类赛场,分布其中,为备各项运动决赛,均能于场内举行”。地址选定后,筹委会聘请的基泰工程司于1930年9月完成设计,将全部图样绘制完成,中标的利源建筑公司于翌年2月开工建设,为使第五届全运会能于10月10日如期举行,整个工程动用了3000多工人,日夜赶造,至8月底各主体工程基本告竣。

布局

中央体育场采取对称的布局手法,钢筋混凝土结构建设。建筑外形采用我国传统牌楼式,庄严肃穆,整体是一个开放式,因地制宜、布局合理紧凑的建筑群,其中包括田径、国术、篮球、游泳池、棒球、网球、足球、跑马8个赛场,可容纳6万多观众。

▲中央体育场全景

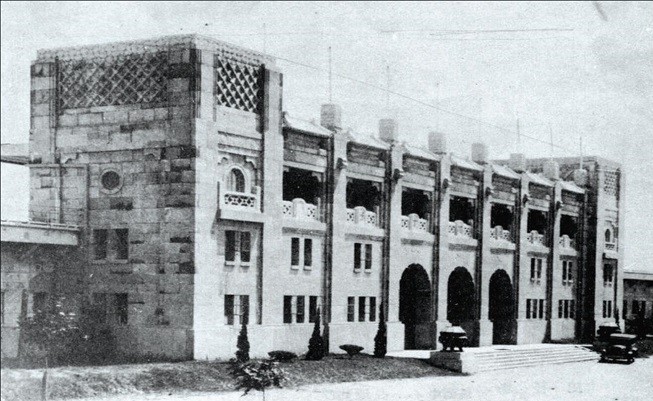

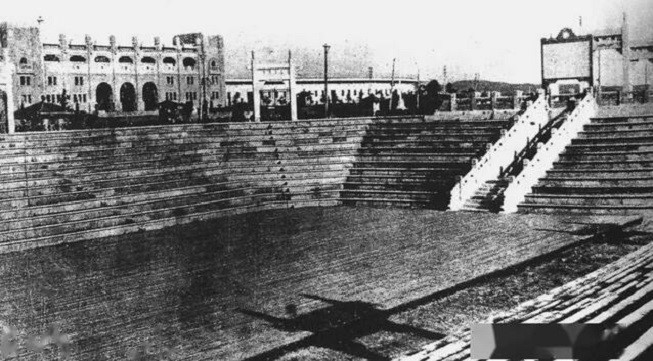

田径场为整个体育场的中心建筑,是核心部分,占地最广,位于体育场的东南方向,为南北长的椭圆形,东西两边各筑巨型门楼一座。场内设500米跑圈和两条200米直道,跑圈内为一标准足球场,南北两端设有篮球场、网球场,以备决赛使用。全场四周均为看台,系钢骨水泥架成。台座设计相当巧妙,人人都能纵观全场。看台下面有运动员宿舍、浴室、厕所等设施。北部看台利用天然地形,在土坡上用原土压实修筑而成。田径场有完备的排水系统,各球场下均有排水管。场内看台可容纳观众3万余人,为当时全国最大的田径运动场。

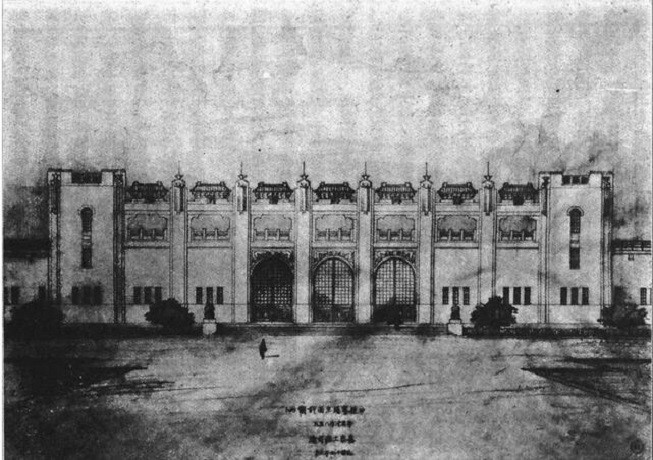

▲中央体育场田径赛场立面设计图

田径场设东西两个主入口,有三个拱形花格铁门,入口为大穿堂。两旁设办公室及裁判员、记者等休息室,楼上为带大雨棚的司令台。门楼立面上部采用云纹望柱头和小牌坊屋顶做装饰,门前立有两个古铜灯。场内布置严整,观众只能从各区大门入座,无路可达赛场,故观众虽多但秩序井然。

▲中央体育场田径场入口

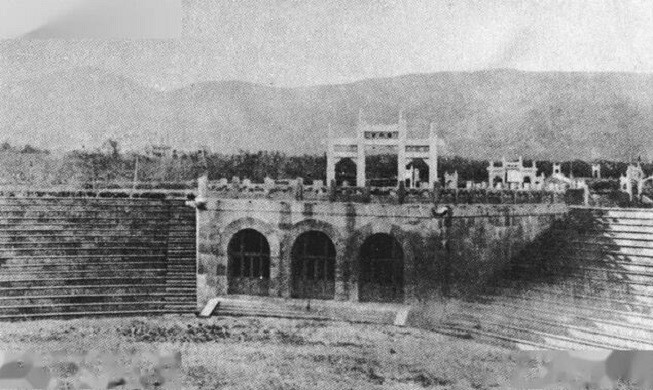

国术场位于中央体育场中轴线南侧、田径场西侧,与篮球场对称。平面呈正八角形,使四周视距相等,满足国术比赛要求。国术场正门朝北,立三开间牌坊与篮球场相对应。场内设有大平台,平台上为武器陈列台,下面为运动员更衣室、休息室等用房。观众看台利用天然地势顺坡用水泥筑成,可容纳5400人,有8个出入口,门前有专用售票亭。

▲中央体育场国术场

篮球场位于中央体育场中轴线北侧,与国术场对称。赛场与国术场相似,也为八角形,就原有地势挖成盆形,盆底作比赛场,场地铺设光滑木地板,四周顺坡筑水泥看台,可容5000名观众。主入口处立三开间牌坊,有专用踏步上平台,平台下为运动员入场通道,两侧为运动员更衣室及浴厕等。

▲中央体育场篮球场

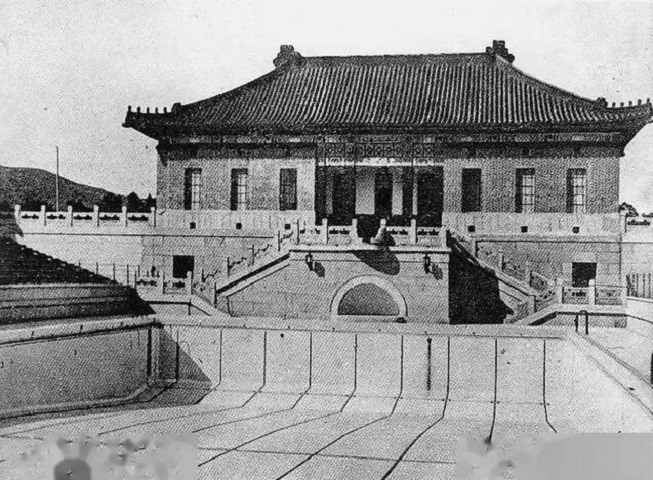

游泳池在田径场的西北面,在棒球场和西大门外转盘中心轴线上,是当时我国第一个50米标准游泳池,也是当时远东最好的室外游泳池。游泳池由入口、泳池、看台三部分组成。入口为宫殿式建筑,五脊六兽庑殿琉璃瓦屋顶。场地内设男、女淋浴更衣室,地下室装置锅炉和各种过滤池水设备。泳池长50米,宽20米,设有9条泳道,均用白瓷砖砌成。泳池最深处达3.3米,可供跳水之用。池水引用紫金山自流山水和井水,使用自动循环换水装置,保证池水清澈、卫生。泳池周围为运动员休息平台,两侧为看台,看台利用土坡做水泥座位,可容纳观众3000人。

▲中央体育场游泳池

棒球场位于游泳池对面,为扇形建筑,也是依山坡形势筑成。场地半径为85米,利用东西两面山坡作看台,看台可容纳3000人。网球场在国术场之南,与国术场、棒球场成一中线。跑马场在篮球场之西,宽度约等同于田径场,长度倍之,场内无建筑物,四周为马道,道宽10米,总周长约1600米。

使用

中央体育场建造的直接目的是为原定1931年10月10日举行的第五届全运会,但体育场建成后先是十七省遭遇洪水侵袭,紧接着“九一八事变”爆发,国家和民族面临存亡危难,全运会不得不延迟。直到1932年10月,国民政府官员和体育专家在教育部召开教育部体育委员会第一次大会,会议决定第五届全运会于次年“双十节”举办。

▲刘长春(右)与其他代表团运动员的合影

1933年10月10日,经各方积极筹备,“第五届全国运动大会”在中央体育场开幕。这次全运会参赛单位33个,运动员2697人,到场观众及外宾共达30万人,盛况空前。东北运动员刘长春在东北沦陷两年后,不顾危险,偷偷入关,历经艰辛,来到南京,代表东北四省参加全国运动会。他们向全体参赛选手发表宣言:我们心目中共同竞争的锦标是恢复东北各省的地图颜色。当时全场一片沉寂,数万观众喊出了“打倒日本帝国主义”“收复东北,还我河山”的口号,这种国难当头万人齐泣,御侮救国的抗日情感,深深感染了全场数万名观众。

(文章选自《南京之最》,配图来源于网络)

编辑:朱 鹏

审核:窦予然

发布:梁 刚

苏公网安备 32010502010180号

苏公网安备 32010502010180号