南京记忆︱纺织女工的峥嵘岁月

王裔华

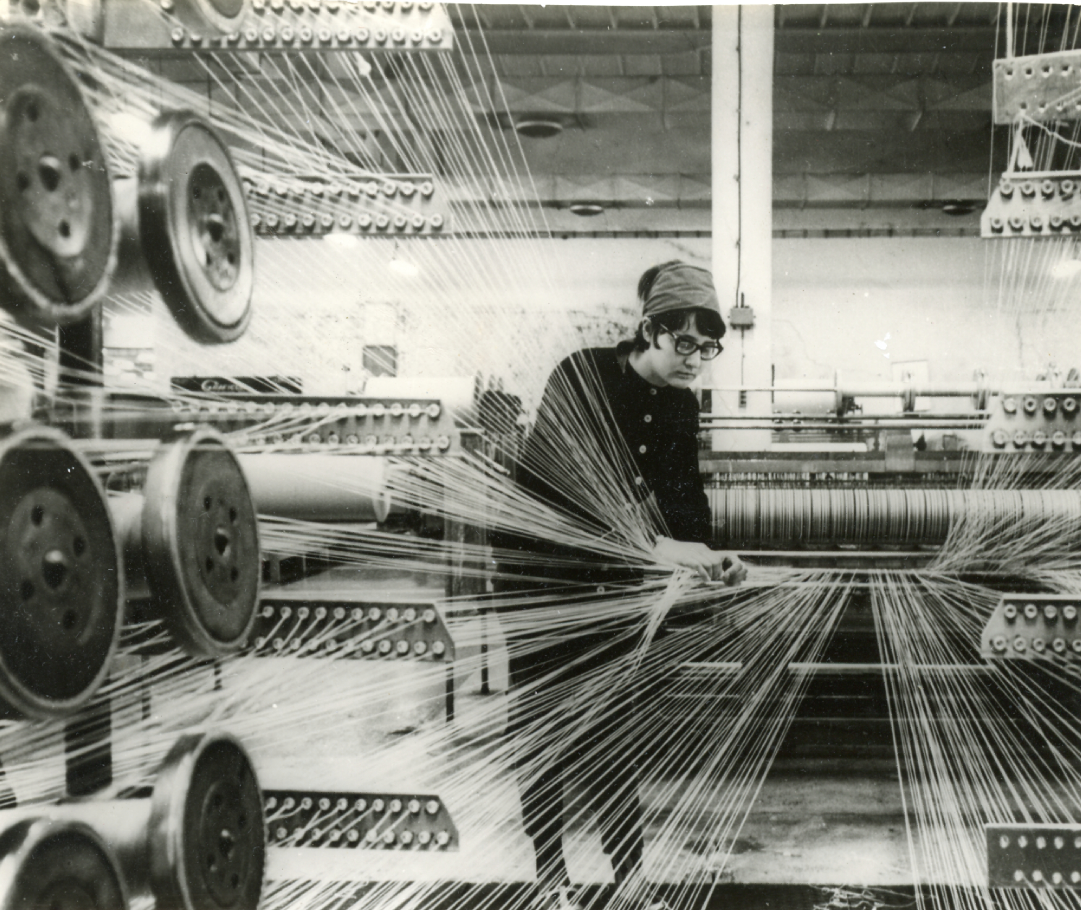

在20世纪七八十年代,走进机声隆隆的纺织厂,给人印象最深的是无数纺织女工身着白饭单(即白围裙),头戴白圆帽,围着机台不停地来回走动和操作,一缕缕、一件件纱布在她们灵巧的双手中展现,送进千家万户。她们没有“女强人”在改革开放中的辉煌经历,没有一波三折、九曲回肠的动人事迹,只是在平凡的纺织岗位上默默工作,像春蚕一样,吃进的是叶,吐出的是丝。

1990年南京第一棉纺织厂(简称一棉厂)某车间,正在工作的女工

那时人们都说:“重工不重,轻工不轻,纺工更苦。”确实如此,纺织工业是传统工业,虽然“黄道婆”式的生产方式一去不复返,但机器加人工的传统工业生产长期存在。女工是纺织厂的主力军,尤其是挡车工最为辛苦。纺织厂女工要过好三道关,首先是三班倒运转关,正常生活规律被打破,每天顶着繁星上班,伴随月亮下班,特别是夜班生活使许多女工不适应,有的因此长期失眠,有的会经常发低烧等。其次是机器噪音和飞絮关,细纱机巨大的轰鸣声,震耳欲聋,织布机声如轰隆飞跑的火车,哐当哐当地巨响,使人头脑胀疼不已。四处飞舞的棉絮进入口鼻,给人以压抑和不适,到了夏季,汗水与飞絮沾粘在一起,身上显得格外难受,如果是生产毛条的工序,前道拣洗毛工人还要忍受刺鼻的羊毛膻味。因此纺织女工天天要洗澡,到了下班的时候女工总是抱着衣服连奔带跑地涌向厂洗浴室。再次是挡车来回行走关。女工上班始终周而复始地围着机台转,计算下来,一个班次要走10多公里的路程,她们下班后,两腿像灌了铅似的,疲惫不堪。虽然她们工作条件艰苦,工资收入不高,二级工每月只有36.9元,一些小纺织、印染、丝绸、毛巾、服装等厂职工收入更低,但她们义无反顾,忠于职守,把自己的一生献给了纺织企业。

细纱车间的专职操作质量员陈秀蓉(右三)

纺织女工基本都是生产一线挡车工,练就过硬的操作技术是基础。纺部车间(当时车间分为纺部车间和织部车间)的女工根据工序不同要求,在机台上练纱线接头,如细纱挡车工每走一次巡回,每换一次粗纱,每接一次纱线和做清洁工作都要求做到规范化,要不断地反复练习,练得腰酸背痛。织部车间的女工脖子上挂着一缕纱线,在织机上来回走动,不停地通过眼看、耳听、手摸处理纱线接头等,下班以后还专心致志地练打结,有时一个细小的动作要练上千次,练得手指麻木,直到运用自如。

车间女工

为了提高操作技术水平,厂技术部门和车间经常开展操作技术比武活动,凡是举行这种比赛,车间里悬挂横幅,插上红旗,气氛热烈,参加竞赛的选手们意气风发、全神贯注,取得好成绩的挡车工都欢欣鼓舞、兴奋不已。她们有时还参加省纺织厅组织的操作技术竞赛,如果在省里获奖,更是感到莫大的光荣。一棉厂季怀金、陈金凤、周宗英等优秀青年挡车工,吃苦耐劳,刻苦练习,比一般同龄人汗水流得多,通过努力不断取得骄人的成绩,她们多次获得省、市操作技术竞赛的荣誉,并曾分别荣获全国、省、市劳模光荣称号。挡车工的操作技术水平高,意味着承担的任务重,如细纱操作能手看800个纱锭,布机操作能手看24台布机,当然根据纱支的情况,有不同的要求,她们生产出的纱布质量好、产量高。细纱车间还学习苏南纺织厂经验,组织红专操作技术轮训班,设定固定机台,组织青年轮流上红专机台,比包卷、接头、看锭的技术水平,这样既培养了操作能手,又促进了生产。织部车间开展万米无疵布竞赛,一些操作能手创下十多万米无疵布,为出口创汇做出了积极贡献。为了提高挡车工操作技术水平,车间里设置了操作员,专门对挡车工进行操作培训,这些操作员都是从优秀操作能手中选拔出来的。细纱车间的专职操作质量员陈秀蓉40多岁,个子不高、圆脸、嗓门大、善言辞、性格开朗,喜欢说俏皮话,有时还会展示自己的劈叉动作。她爱学习,善于接受新事物,指导青年操作技术从理论到实践说得头头是道,有时她在大会上给大家讲质量和技术,自己拿起一张凳子往会场前台一放,站在凳子上面,说我个子矮,这样大家能看清我演示的动作,她绘声绘色,深入浅出的讲解,不仅让大家学到了技术,而且还带来了乐趣,大家都称她是细纱操作技术土专家,1996年她曾参与援疆,担任纺织厂操作技术教练。现在她已是95岁的高龄,依然思路清楚,身体硬朗,压腿摆造型像模像样。

前排右二为吴赤珠,右五为陈秀蓉

纺织女工始终在工作和生活中负重前行,在奋斗与付出中体现自己的人生价值。她们不仅在企业要做好本职工作,特别是在怀孕期间,拖着沉重的身体干满点做满活,还要担负繁重的家务活,基本没有自己的休息时间和业余文化生活,衣食住行也非常简朴,上班带一盒简单的饭菜就对付过去了,谈不上合理膳食和营养搭配。筒摇车间的杨英30多岁,个子比一般女子要高,短发,说话声音响亮,性情直率,手脚麻利,有两个孩子,家住卫岗前线歌舞团宿舍,每天要转两次公交车,一个多小时的时间才能到达厂里,她还担任民兵团副团长、轮班团支部书记,平时除了做好自己挡车工外,经常带领团员青年参加义务劳动。为了提高产量,保持机器连续运转,上中班时,中午就从家里赶到厂,带领团员青年为早班的工人换班吃饭,经常在厂里工作十多个小时,没有一分钱的额外报酬。每年春节期间她还抱着自己幼小的孩子组织团干部到青年工人家里走访,那时家庭走访完全是一种情感交流和精神慰问,没有丝毫的慰问品。女工看到厂里的同事来看望自己,心里也是热乎乎的。如今她也有80 多岁了,平时还能打几下羽毛球,强身健体。

杨英在1970年进厂女工40周年聚会上讲话

女工参加企业群众管理是“学大庆”的实践体现。每个班组有组长和五大员,即核算员、质量员、安全员、宣传员、保管员,她们分别负责小组生产任务统计、产品质量、生产安全、政治宣传和机物料保管等工作,各司其职,有条不紊。细纱常日班措施组组长吴赤珠40岁左右,皮肤稍白,看似文静,实际是个苦活重活脏活干在前的班组带头人,她搬上百斤的配件一点不输男工,对于机器中出现的问题都是在第一时间处理,平时总看见她在车间里忙忙碌碌,一刻也不停息,同时她将小组管理得井井有条,维修保障十分到位。由于她的出色表现,曾被评为省劳模。纺织女工爱厂如家、勤俭节约的意识强,她们看见散落在地上的废纱线、螺丝钉等总是把它拾起来废物利用,做到坚持数年、持之以恒。这些看似不经意的平凡小事在纺织企业比比皆是,数不胜数,充分体现了她们忠于职守、爱厂如家的良好素质。企业有一支“红工医”队伍,每个轮班有个“红工医”,都经过医务培训。她们平时有自己的本职工作,挡车、打包、理筒管、理坏纱等,哪里缺人哪里上,但做生产指标考核,她们每天上班第一件事是背个医药箱在车间里巡回,问问职工中有没有不舒服的,发现有什么头痛脑热的,会主动联系职工医院就诊;如果发现有人身体不适会及时送点常规药,缓解症状;工人手被机器碰破了,临时进行包扎处理,“红工医”给挡车工带来方便与温馨。

纺织女工有自己的业余文化生活。那时电视不普及,没有现在丰富多彩的文化娱乐生活,到郊外春游或看电影是最高兴的事,春游的地点不是中山陵就是玄武湖,要出南京城到更远的景区游览是比较困难的,主要是当时经济和交通条件等方面不具备。记得20世纪80年代初,一棉厂团委用厂车组织几十名团员青年去宜兴一日游已是破天荒的大好事了。一些爱好文体活动的青年经常参加厂里组织的文艺活动,每到重要节日,组织职工文艺汇演,让热爱文艺活动的青年展示自己的才艺。在南京纺织系统内,一棉厂、化纤厂(南京化学纤维厂)、毛纺厂(南京毛纺厂)的文艺宣传队有一定名气,如一棉厂的《红色娘子军》舞剧、毛纺厂的《水乡姑娘》舞蹈、化纤厂的乐器小合奏给人们留下深刻印象。

工厂的群众性体育活动都是因地制宜、因陋就简,比较大的工厂有俱乐部和篮球场,可以让青年人活动和健身。企业组织拔河比赛,各个车间部门组织一些体格强力气大的职工,用一根粗麻绳将两队人马分两边对峙,双方使出浑身力量拔河,常常或是势均力敌,不分上下,或是实力悬殊,一边倾倒,经常出现人仰马翻,笑声一片的情景。旁边的啦啦队摇旗呐喊,不断鼓劲。前纺车间的女工相对个子高块头大,每次拔河比赛总能夺冠。

一棉厂女炮班成员

一棉厂建立了一支由纺织女工组成的篮球队,从挡车工中选一些体格强、个子高的青年加入球队。她们过去几乎从来没有摸过篮球,厂里请专业队教练给她们辅导。她们从头学起,刻苦训练,练就出一支具有一定水准的女子篮球队,在20世纪70年代末和80年代初,球队连续几年获南京市职工女子篮球赛冠军。参加民兵活动也是那个年代的重要内容。纺织女工大都是基干民兵。厂里有个武装部,也叫民兵团,每年都要对民兵进行队列、打靶训练,女工们比较喜欢参加打靶活动,既好奇也能在野外呼吸新鲜空气。一棉厂有个女炮班,由十多名青年女工组成,每年都要脱产一段时间进行训练,参加炮班的女工都觉得很光荣,不仅丰富了自己的文化生活而且还能经常参加迎外活动,她们每次参加活动归来,个个脸上晒得红扑扑的,洋溢着自豪与快乐。

(文章来源:最忆是金陵)

审核:窦予然

审稿:梁 刚

苏公网安备 32010502010180号

苏公网安备 32010502010180号