志鉴之窗︱《万历应天府志》:以诗证史,特点鲜明

沈松平

《万历应天府志》,汪宗伊、程嗣功修,王一化等纂。明万历五年(1577)始刻,刻本现存日本内阁文库,国内无存,但中国科学院图书馆和南京图书馆现存有从日本翻拍的始刻本胶卷,可以查看。中国国家图书馆收藏有明万历二十年补刻本,补刻本与始刻本相比,卷六“历官表中”应天知府题名延伸至万历二十年,府丞题名延伸至万历十九年。南京出版社出版的《金陵全书》甲编中收录的《万历应天府志》即是明万历二十年补刻本。

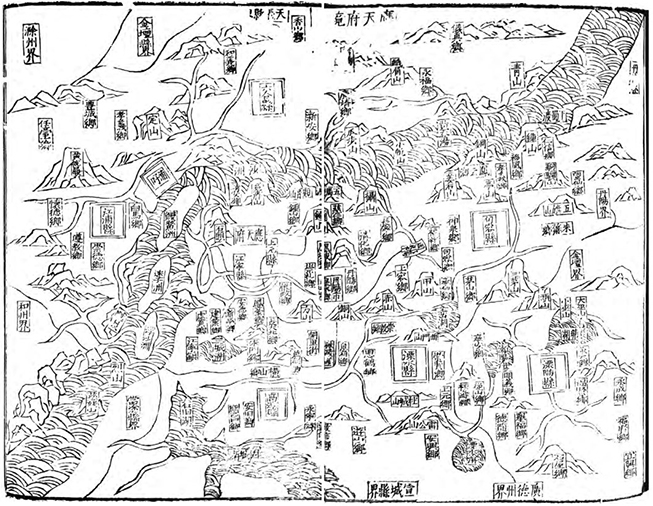

《万历应天府志》中的“应天府境图”

《万历应天府志》为纪传体志书,共分32卷,由郡纪、表、志、传4种体裁组成。在编纂上有三大特点,第一是体例上小有创新;第二是引证广博,尤善用前人诗文证史,是为一绝;第三是志中设有“论曰”,夹叙夹议,提升了志书的学术品位。

(一)

体例上小有创新,表现在五个方面:首先,志首设置编年体的“郡纪”,以时间为经,以史实为纬,记载了南京地区自尧舜禹三代至明万历五年(1577)发生的大事,实际上就是我们通常所说的“大事记”。地方志中最早设置大事记,可追溯到南宋绍熙三年(1192)曹叔远的《永嘉谱》,但民国前的志书采用大事记的极少,万历志设置编年体的大事记显示了编修者在体例设计上的高屋建瓴,很好地弥补了志书各专业分志因横排竖写而带来的有机联系不足的弊病,有助于人们了解南京地区历史变迁的总体脉络,起到了“一志之经”的作用。

其次,把学校从建置志中析出,单列“学校志”。与学校相关的内容,在一般旧志中是归入建置志的,其中文庙列入祠祀志,因受到宋末元初史学家马端临所著典章制度通史《文献通考》的影响,元代的志书(如成书于1320年袁桷的《延祐四明志》,即宁波府志)中开始出现了“学校”这个独立门类,但当时这样运用的志书还不多,万历志将“学校”单列为一志,应该说是紧跟了当时的修志风气。

其三,在志书中首设“诏令志”。关于皇帝的诏令,一般旧志会在志首设立“诏谕” “圣制”名目加以记载,章学诚则提倡设立“皇言” “恩泽”二纪加以记载,而像万历志这样将诏令作为专业分志的一个独立门类加以设置的,在志书中尚属首次。

其四,设立“宦迹传”,有别于一般旧志中的名宦传。地方官政绩,一般旧志以“名宦传”立目书写,而万历志命名“宦迹传”,显然是为了使其区别于一般的人物传,只记载官员宦南京时的政绩,而不必如其他人物列传那样叙述人的一生,盖棺论定,属于典型的记事不记人,与后来章学诚所提倡的“政略”有异曲同工之妙。尤其值得肯定的是,万历志“宦迹传”不仅记载了南京地区府、县两级官吏的政绩,还与“历官表”巧妙配合,规定必须确有政绩可记的才能在“宦迹传”中立传, “宦迹惟传守令而下有迹可纪者书之,监司部使非郡所得专皆不传”,否则“历官表”有记而“宦迹传”无传,虽语无褒贬而意具抑扬。

其五,人物传中,随晋室南渡的王谢后裔及明朝开国诸功臣世家定居南京者不入“流寓”,而归于一般的人物传, “王谢后裔并国朝诸贤世家应天者,南畿志入流寓,非是兹尽入人物中,但非隶籍八邑,故别为卷”。古代志书的传统,客居本地的重要人物一般在人物传中单列“流寓”门类加以记载,以区别于本地人,且只记其在本地的经历,并不涉及传主生平,但万历志在记载人物时则打破了这一惯例,将原不属于南京籍,随晋室南渡以后定居南京的北方世家后裔及明朝开国诸功臣世家列入了一般的人物传,详载其一生事迹。在古代志书中较为罕见。

(二)

引证资料广博,其中尤以前人诗文证史堪称一绝。如南京素被誉为“钟山龙蟠,石头虎踞”,该志卷十五“山川志”记载钟山(即今天的紫金山,时称“神烈山”)时,引用了宋代著名诗人苏东坡的诗: “到任席不暖,居愁空惘然。好山无十里,遗恨恐他年。欲款南朝寺,同登北郭船。朱门妆化戟,绀宇出青莲。夹路苍髯古,迎人翠麓偏。龙腰蟠古国,乌爪寄层巅。竹杪飞华屋,松根泣细泉。峰多巧障日,江远欲浮天。略约横秋水,浮屠插暮烟。归来踏人影,云细月娟娟。”而在记载石头山时,则引用了唐代大诗人李白的诗: “石头巉岩如虎踞,凌波欲过沧江去。钟山龙蟠走势来,秀色横分溧阳树。四十余帝三百秋,功名事迹随东流。白马小儿谁家子,泰清之岁来关囚。金陵昔时何壮哉,席卷英豪天下来。冠盖散为烟雾尽,金舆玉座成寒灰。扣剑悲鸣空咄嗟,梁陈白骨乱如麻。天子龙沉景阳井,谁歌玉树后庭花。此地伤心不能道,目下离离长春草。遂尔长江万里心,他年来访商山皓。”写到秦淮河,引用了唐代诗人杜牧的诗: “烟笼寒水月笼沙,夜泊秦淮近酒家。商女不知亡国恨,隔江犹唱后庭花。”写到莫愁湖,引用了晚唐诗人吴融的诗: “莫愁家住西城西,月坠星沉家到迷。一院无人春寂寂,九原何处草凄凄。香魂未散烟笼水,舞袖休翻柳拂堤。兰棹一移风雨急,流莺千万莫长啼。”写到南京著名的汤泉时,引用了北宋诗人秦少游的诗: “温井霜寒碧秋澄,飞尘不动玉奁清。老翁仙去羸骖共,太子东归废沼平。据石聊为跋陀观,决渠还落堰溪声。浣肠灌顶虽殊事,一洗劳生病脑轻。”

卷二十一“杂志上·古迹”记载了雨花台旧址的来历,相传为梁武帝时云光法师讲经台上,天为雨花,故得名,引用了号称“金陵三俊”之一的明代诗人陈沂的诗: “梁主台前雪,依然见雨花。净缘归佛界,空味入僧茶。城阙临俱异,川原望渐赊。几行寒雁影,寂寞在平沙。”而在记载今已废止的昔日南京名胜凤凰台的时候,则又引用了李白的诗: “凤凰台上凤凰游,凤去台空江自流。吴宫花草埋幽径,晋代衣冠成古丘。三山半落青天外,二水中分白鹭洲。总为浮云能蔽日,长安不见使人愁。”卷二十二“杂志中·宅墓”记载王安石墓时,引用了南宋名臣、著名诗人范成大的诗: “百岁谁人巧拙,一丘底处亏成。半世青苗法意,当年雪竹诗情。”而在记载乌衣巷内王导故宅时,则引用了唐代诗人刘禹锡的诗: “朱雀桥边野草花,乌衣巷口夕阳斜。旧时王谢堂前燕,飞入寻常百姓家。”

(三)

万历志中各表、志、传后及个别志中(如山川志)设置了“论曰”,夹叙夹议,这是古史体的一种做法,取自于《史记》的“太史公曰”和《汉书》的“赞曰”,但在旧志中偶尔也被运用,如东晋常璩的《华阳国志》和余绍宋的《民国龙游县志》《民国重修浙江通志稿》在人物传、列女传后就设置了“论赞”(即作者的评论),虽然这一做法在今天的志书编撰中是否可行仍存在着争议,但万历志的这一做法确也不同于一般旧志“叙而不论”的做法,可以算作是该志的一大特色。

卷十五“山川志”中写到长江时有感而发: “自古国江南者皆以江为险,曹操连兵百万而周瑜以偏师挫之赤壁,魏文临江鞠旅有天限南北之语,拓拔尝至瓜步矣,石虎尝至溧阳矣,符坚尝至淮淝矣,皆败衄而归,此皆阻于江而不得驰者也。然孙吴据江而王濬直至建业,陈人据江而韩擒虎宵渡采石,江岂足尽恃哉?顾守之何如耳。”而记到水利时,则说: “江南故多言水利,比来堤坝不修,每春夏之间,弥望成川者皆膏沃壤也,而陂塘灌输之利日就湮塞,国计民生乌得而不削哉?”卷十六“建置志”后论道: “建置所志者,城郭、公署耳。然兴废之故,盛衰之候也,故详列之。昔诸葛亮在蜀,桥梁、道路罔不修饬,马光祖治金陵时,兴建最广而终不没良牧之名,抑其所务者大乎?”卷二十“祠祀志”后论道: “金陵之俗通达而好礼,淫祠视他郡为鲜,盖狄梁公(即指狄仁杰——笔者注)之在江南,程明道(即指程颢,北宋理学中“洛学”的代表人物——笔者注)之在上元,遗风犹有存者,闻之不足以兴起哉。”卷三十二“杂传”后论道:“余观方技之士皆有所假托以神其事,若医方称黄帝、卜筮称大易是已,然要之有益于世,圣人所不废。至神仙佛氏,其说靡靡矣,列子亦言化人盖非常经,而秦皇梁武竭四海以奉之何如哉?”虽多是寥寥数语,但或总结经验,或揭示历史规律,或表达作者的观点,一定程度上提升了志书的学术品位。

(文章选自《南京名志导读·府志篇》)

审核:窦予然

发布:梁 刚

苏公网安备 32010502010180号

苏公网安备 32010502010180号