过江记忆——天堑变通途

方克毅

我儿时家住在浦口永宁,永宁离浦口的长江边大约35里路,倒也不远,步行三个小时左右就能到。但想去对岸的城区可不容易,因为被一条波涛滚滚的长江拦住去路,只好“望江兴叹”。

1950年代的“小划子”

20世纪50年代初,我不满十岁,父亲带着我去城区办事。

那会儿,江北人要去到市区只能靠步行。夜里三点钟启程,由于我年纪小,走一段,还得让父亲背一段,到江边已是上午九点。

那是我第一次看见宽阔的长江,有点害怕。江面上只有几只水鸟,几乎看不到船,唯有岸边停着几只小船摆渡。人们称这些小摆渡船叫作“小划子”,载着行人过江。船不大,一艘只能载十来个人,等船的人也不多。

上了小划子,船老大告诉我们在船上不要乱动,不管遇到什么情况都不许喊叫,又再三强调“人身安全概不负责,谁淹死算谁倒霉”。乘船的人也都不作声,只默默地记住船老大的话。

小船慢悠悠地向江心驶去,起初倒很稳当,人们分坐在小船的两边,聆听着江水拍打着船板的声音。快要驶到江心的时候,却突然起了风,大浪扑来,小船顿时失去平衡,在水面上摇晃起来,船上的人不由得尖叫起来,接着又来一个大浪,江水从头顶上泼过来,人们开始骚动,船夫一手掌舵,一手划桨,厉声喝道:“抓住船帮不要乱动!”

为了活命,大家都无条件服从。我吓得用双手死命地抱住父亲,父亲则一手紧紧抓住船帮,另一手牢牢地搂着我。我脸色苍白,紧闭着眼睛不敢看江面一眼。小划子在颠簸中前行,仿佛随时都有翻船的危险。

又一个大浪劈来,船上所有的人衣服都被淋湿了,每个人都死死地抓着船帮,没有一个吭声的。此时船夫倒很沉着,驾着小船巧妙地在波浪缝隙中前进。

终于过了江心,风浪也小了。抵达南岸时,大家都长长地舒了口气,庆幸捡回了一条命。

这哪里是过江?这简直是玩命!

上岸时,船夫还说:“今天你们走运,没有一个人掉进江里,我这条船一年至少有十来个人去喂鱼,劝你们少过江,免得担风险。”

大家听了面面相觑,都庆幸自己运气好。

“过江这么危险”,年少的我幼稚地对父亲说:“如果造一座桥,不是不要坐小船了吗?”

父亲回答道:“这么宽的江怎么造桥呀!”

第二天事情办完了要回去了,听说还要坐“小划子”,我死活不肯。可父亲说:“不坐它,我们怎么回家呢?”

还好回去没有遇到风浪,平安到达对岸。

1960年代的班车与客轮

到了20世纪60年代,我因工作又要出差到南京,清晨五点就到车站等车。

那时还没有从永宁直达江边的汽车,每天只有早、中、晚三班从江浦地区绕道的汽车,要等好长时间车才会来。

等车到了,需要坐车的人便一窝蜂地拼命向车上挤,车上的人挤满了,司机费力地关上车门,汽车又慢慢地开始行驶。路上坑坑洼洼,一路颠簸,爬黄山岭陡坡的时候汽车还熄了火,怎么也发动不起来。无奈的司机只好动员乘客们下车,大家一起把汽车推上山顶,然后顺着下坡滑行,到江浦用了一个多小时。

到了江浦还得换车,去浦口。

浦口的客运轮渡半个小时一班。船来了,工作人员验完船票,打开闸门,乘客们便争先恐后地跑上船。

浦口轮渡旧照

这次过江乘的是轮船,比“小划子”木船不知大了多少倍。船大就显得没那么危险,令人感到一些安慰。站在船舷旁的我,终于可以悠闲地看着江面,欣赏美丽的景色。

随着一声汽笛,船离开了码头,慢慢地向对岸驶去。谁知这艘渡轮老旧,不仅速度慢,而且行驶没有一百米就熄火了。船在水面上打转,师傅忙活半天,才又听到机器的响声。开到江心时又不动了,工人们又是好一会折腾,船又向前行驶。

就这样停停走走,抵达时已经中午了。这次的路程用了近七个小时,实在太慢、太辛苦。办完事我又急匆匆往回赶,到家已经晚上七八点钟。

那是我又一次萌生起关于长江能造桥的期盼。

1968年后的南京长江大桥

期盼终于变成了现实。

1968年底,南京长江大桥建成通车了。

1968年,南京长江大桥建成通车

再次有过江的机会,我早早起床,到江浦乘上过桥汽车。

汽车在公路上行驶,远远地看到一座钢铁巨龙横卧在江面上,桥下九个桥墩稳稳地托住桥身,大桥上下两层,上面行汽车,下面走火车,江面上一艘艘轮船穿梭似的来往。

汽车沿着引桥缓缓行去,还未驶上正桥,远远就看见工农兵的塑像矗立在大桥两边,桥头堡上“三面红旗”鲜艳夺目。汽车驶入正桥后,蓝天似乎就在头顶,白云好像在身边飘过,波涛汹涌的大江变得遥远又安全起来,江面上船只的来往穿梭也成了一种风景。

大桥的桥面宽阔,可并行四辆大卡车;两旁的人行道边,玉兰花状的路灯整齐排列;灰色的桥栏杆上,镶嵌着一幅幅浮雕。来自祖国四面八方的游客,都可以在路过这里时欣赏大江上的美丽景色。

汽车在桥面上快速地驶过,又令我想起小时候过江时惊心动魄的情景。如今在稳如泰山的大桥上过江,不用担心惊涛骇浪,不害怕江水打湿衣裳,不会在浪尖上颠簸,更不用提防掉进江里喂鱼……

南京长江大桥

想到此处,车已开过了大桥,进入市区。

真快呀!

2010年代的南京长江隧道

伴随着生产力发展,大桥已经不能满足人民的需要,原先方便、快捷的大桥通道成了交通的瓶颈。为了长江两岸的交通便利,大江上先后又架起了多座桥梁,却还是满足不了交通发展的需要,打通江底隧道就被提上了日程。

要开凿隧道的消息传开以后,许多人不敢相信。俗话说:“江无底,海无边。”要在很深的江底挖出一条通道这现实吗?万一漏水怎么办?几乎每个人带着这样的疑问,关心着工人们的安危与工程的进展。

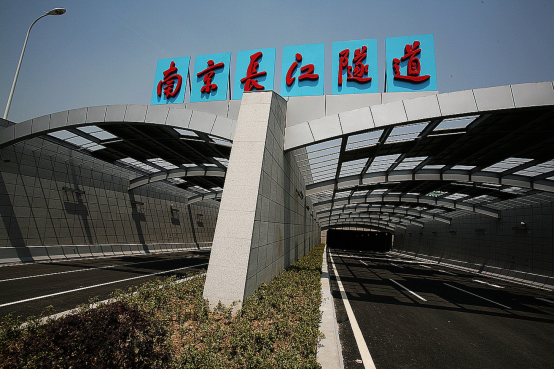

南京长江隧道

2010年5月,隧道终于贯通。通车前,大家争相前往参观。进入隧道口以后,只见两条椭圆形的隧道又高又宽,隧道壁平整光滑,顶端安装着两排电灯,里面通明透亮,宽阔的路面可以并行多辆汽车,隧道来往道路分明,汽车可双向行驶。

进入隧道的感觉和地面一样,当时的我们无法相信自己已经置身于几十米深的江底。工作人员的讲解,使人们大开眼界,许多参观的老人激动地说:“我活了七八十年没听说过江底能走人,真要感谢共产党,感谢工人老大哥,还是改革开放好呀!”

从那以后,过江就只需短短十几分钟。我常常坐在车里抬头仰望,虽然看不到,但我知道,头顶上波涛汹涌的江水再也不能成为人们渡江的阻碍。

后来,又有多条地铁线通车,一列列的钢铁巨龙穿过长江的江底,桥梁与隧道把长江的南北紧紧联系在一起,使交通更加方便快捷。

对南京人来说,过江,不再是渡过艰难的天堑,而是奔向幸福生活的通途。

编辑:钱秋睿

审核:窦予然

发布:梁 刚

苏公网安备 32010502010180号

苏公网安备 32010502010180号