薛冰

说到文学作品中的南京形象,脍炙人口的,一是谢朓《入朝曲》的开篇:“江南佳丽地,金陵帝王州。”二是《儒林外史》里杜慎卿的评价:“真乃菜佣酒保都有六朝烟水气。”三是朱自清和俞平伯的同题散文《桨声灯影里的秦淮河》。再加上王献之的桃叶渡、李白的凤凰台、刘禹锡的乌衣巷、杜牧的秦淮、李商隐的玄武湖、韦庄的台城、王安石的钟山、辛弃疾的赏心亭、萨都喇的石头城、顾炎武的明孝陵、张恨水的丹凤街……六朝古都、十朝都会的风神逸韵,影影绰绰的似乎就有了个轮廓。

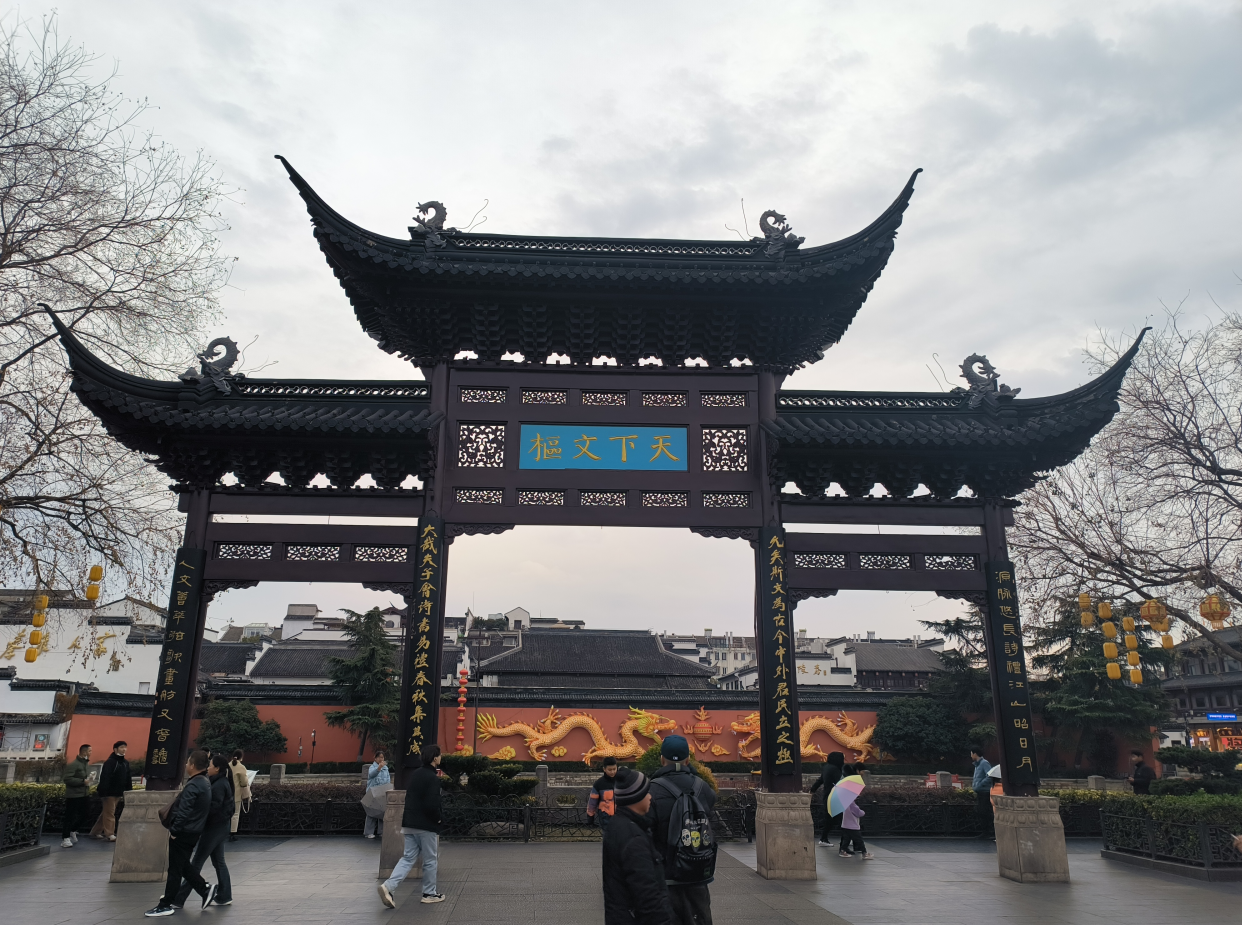

夫子庙“天下文枢”牌坊

世间没有让人穿越往古的时光隧道,人们了解前代事物,不得不借助流传至今的文字,最易接触到的就是文学作品。问题在于,前人笔下的吉光片羽,即非出于虚构,也是作者的兴趣点或兴奋点。就像现代的照片即使拍摄的确是实景,也是有选择的真相。所以杜慎卿口中的“六朝烟水气”,在俞平伯眼中便成了“六朝金粉气”。朱自清“逛南京像逛古董铺子”,张恨水身边则是一群“肩挑负贩者”。

研究文学作品中折射出的南京形象及其变化,并不是一件容易的事情。本文尝试以若干代表性的文化符号为透视角度,略做探讨。

金陵怀古

金陵怀古,是中国文学史上引人瞩目的一个文学命题,其肇端在唐代。

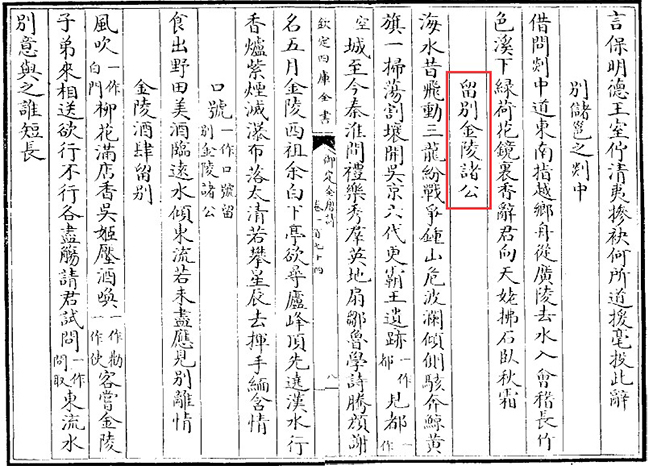

李白《留别金陵诸公》

六朝古都的历史地位,沧海桑田的时势变迁,前代得失的经验教训,当世治乱的比附感慨,无不激发起诗人们对金陵的情感共鸣与创作热情。江南山川的佳丽,商贸的繁盛,风物的丰美,冶游的旖旎,亦令人生流连忘返之心。同时,南朝文脉的吸引,更是一种不可忽略的因素。如李白《留别金陵诸公》中所咏:“至今秦淮间,礼乐秀群英。地扇邹鲁学,诗腾颜谢名。”前人的吟咏,又成为对后人的召唤。不论是出生于此,居住于此。还是仕宦于此,旅行于此,甚至并未亲临此地者,都能发思古之幽情。王勃、张九龄、王昌龄、李白、崔颢、颜真卿、杜甫、司空曙、刘长卿、李益、张籍、刘禹锡、白居易、元稹、张祜、许浑、李贺、杜牧、温庭筠、李商隐、罗隐、皮日休、陆龟蒙、韦庄……唐代重要的诗人几乎都留下了抒写金陵的佳作。

唐人的金陵怀古诗,成为南京文学具象的最早定格,留下诸多影响深远的文学印记,后世读者往往由此领略“六朝兴废”。

“初唐四杰”之一的王勃,上元二年(675)秋途经南京,在《江宁吴少府宅饯宴序》中描摹金陵形势:“蒋山南望,长江北流。伍胥用而三吴盛,孙权困而九州裂。遗墟旧壤,数万里之皇城,虎踞龙盘,三百年之帝国。关连石塞,地宝金陵。霸气尽而江山空,皇风清而市朝改。”在唐人对金陵“霸气尽”的感慨中,此或为最早。“想衣冠于旧国,便值三秋,忆风景于新亭,俄伤万古”,遂成唐人金陵怀古之作的基调。

高座寺

李白的金陵怀古之作为数甚多,《金陵三首》描摹金陵大观,“地即帝王宅,山为龙虎盘”“地拥金陵势,城回江水流”,又如“六代帝王国,三吴佳丽城”(《赠升州王使君忠臣》),皆是“钟山龙蟠,石头虎踞,真帝王之宅”的诗化,可如今“亡国生春草,离宫没古丘”,曾经的金陵王气,“并随人事灭,东逝与沧波”(《金陵望汉江》)。这种情调,在他游历金陵的诗作中,不时有所流露,如《金陵歌送别范宣》中的“金陵昔时何壮哉,席卷英豪天下来。冠盖散为烟雾尽,金舆玉座成寒灰”《月夜金陵怀古》中的“苍苍金陵月,空悬帝王州。天文列宿在,霸业大江流”,《登梅冈望金陵赠族侄高座寺僧中孚》中的“钟山抱金陵,霸气昔腾发。天开帝王居,海色照宫阙。群峰如逐鹿,奔走相驰突。江水九道来,云端遥明没。时迁大运去,龙虎势休歇”。诗人于城堙、宫倾、殿颓的描绘之外,一再强调“霸业”“霸气”“龙虎势”的消失。

乌衣巷

刘禹锡未游金陵之前,所作《金陵五题》以石头城、乌衣巷、台城、生公讲坛、江令宅五处不同层面的历史地标,作今昔对比之咏,有“千古绝唱”之誉。石头城、台城、乌衣巷皆成为金陵怀古的经典符号。游历金陵之后,刘禹锡写下了新的《金陵怀古》:“潮满冶城渚,日斜征虏亭。蔡洲新草绿,幕府旧烟青。兴废由人事,山川空地形。后庭花一曲,幽怨不堪听。”金陵的山川风物依然美好,但山川形势并不能决定王朝的兴废。

韦庄的《台城》也值得一读:“江雨霏霏江草齐,六朝如梦鸟空啼。无情最是台城柳,依旧烟笼十里堤。”“天若有情天亦老”,台城柳不受朝代更迭、王气兴衰的影响,超然物外,永葆生命的活力,也成为南京这座城市的一种象征。

从初唐到晚唐,金陵怀古之作不胜枚举。无论从何种现实的或虚拟的意象起兴,都被归结于金陵王气的消歇。这一题旨呼应正史的叙述,也即主流意识形态希望人们形成的文化共情,且确乎佳作迭出,自容易引起关注,唐诗选家往往偏爱此类作品,遂使其成为金陵书写中显化的成分,也成为南京人的文化认同,提起唐诗,脱口而出的多是这一类。

北宋诗人的金陵怀古之作,不像唐人那样直追史事,呈现的主要是一种情怀。如王安石《金陵怀古》:“六代豪华空处所,金陵王气黯然收。烟浓草远望不尽,物换星移度几秋。至竟江山谁是主,却因歌舞破除休。我来不见当时事,上尽重城更上楼。”全诗只有一、七两句是自作,余六句依次集唐人刘禹锡、郑谷、王勃、杜牧、李山甫、李商隐诗,分拆看让人联想到唐人的怀古之情,而全诗意境则是诗人当下的所见与遐想。

清凉古寺

孔子四十七代孙孔武仲有《清凉寺》诗:“白寺荒湾略舣舟,携筇来作上方游。何年巧匠开山骨,自古精兵聚石头。故垒无人空向久,高堂问话凛生秋。云庵快望穷千里,一借澄江洗客忧。”作者乘船途经金陵,游历清凉寺,石头城早已是“故垒无人”,只有谢朓的“澄江”令人骋怀千里。

相较而言,南宋诗人对于金陵怀古的激情更高,以李清照“至今思项羽,不肯过江东”肇端,辛弃疾、陆游、范成大、杨万里、张孝祥等佳作迭出。如李纲《金陵怀古》将六朝陵灭归之于“人谋”,陆游《登赏心亭》旨在请宋廷迁都建康,范成大《望金陵行阙》盛赞宋帝行宫,辛弃疾《念奴娇·登建康赏心亭呈史留守致道》《水龙吟·登建康赏心亭》为不能北上抗金、收复中原而感慨。杨万里《新亭送客》指六朝溃灭之因是耽于江南安乐“懒北旋”,其实是南宋王朝的写照。其主旨已不是六朝兴衰的反思,而是借古讽今,“三国之英雄虽远,六朝之形势犹存”,为半壁江山的南宋朝廷打气。待至文天祥“满地芦花和我老,旧家燕子傍谁飞”一联出,终于梦断。

元人的金陵怀古之作,尽管也会咏及虎踞龙盘,但已纯属故事,不再如宋人的话外有音。萨都剌的《满江红·金陵怀古》《念奴娇·登石头城次东坡韵》,一咏再咏“空怅望,山川形胜,已非畴昔”“指点六朝形胜地,惟有青山如壁”“到如今,只有蒋山青,秦淮碧”“伤心千古,秦淮一片明月”。在他心目中,金陵全然已是“眼空无物”的“陈迹”。

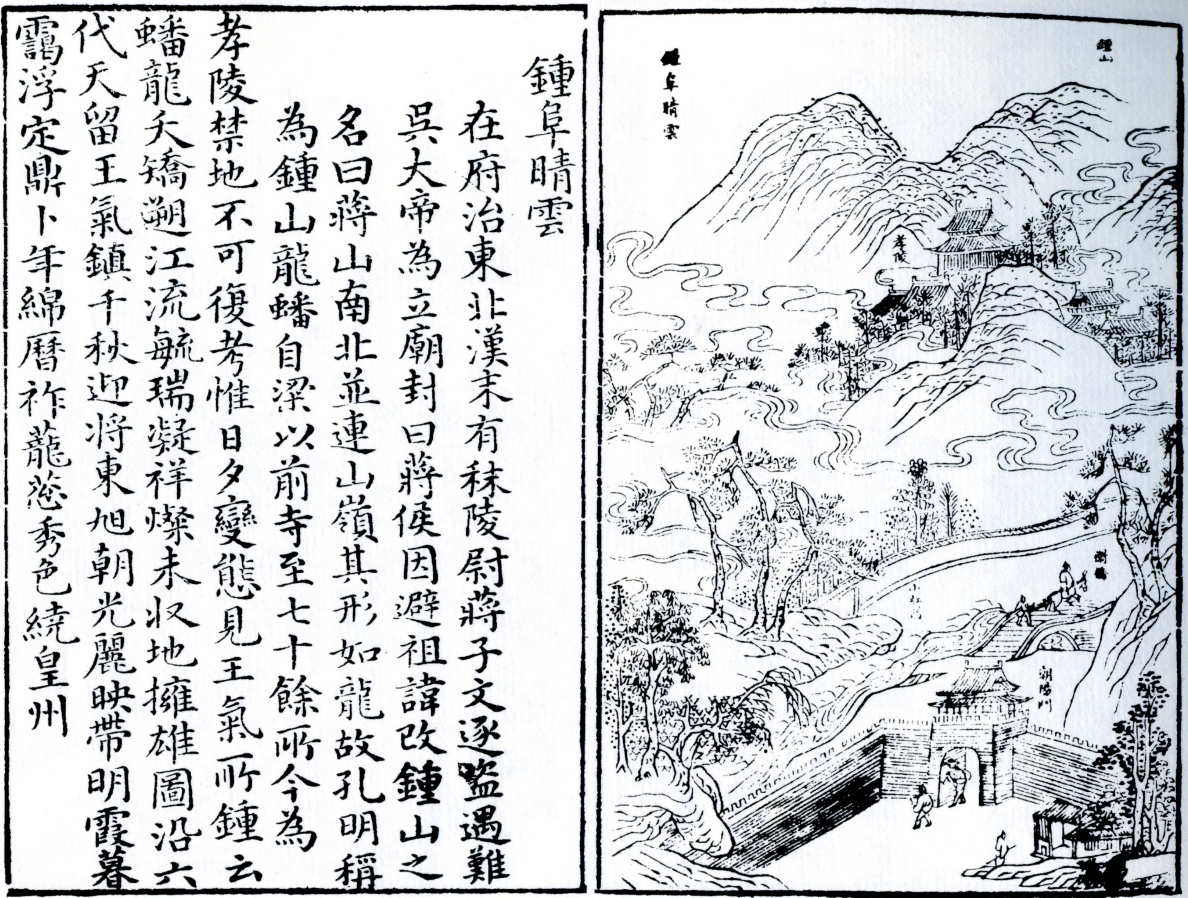

明朱之蕃编、陆寿柏绘《金陵四十景图像诗咏》之“钟阜晴云”

洪武年间对于南京形势的赞颂,又回到龙盘虎踞的窠臼,成为“金陵王气说”继六朝、南宋之后的又一个高潮。明初四杰之一的杨基洪武二年(1369)应诏赴京,作《到京》:“郁葱王气古金陵,泰运重新感盛明。臣庶梯航趋上国,江山龙虎卫高城。六街尘掠秦淮过,万户钟声魏阙鸣。白发到京期少补,敢将词赋重声名。”江宁进士余光嘉靖十五年(1536)作《南京赋》先说金陵王气的由来:“自黄河南注淮汝,内泓中甸,器车载旺,南盈巨浸,储精钟岳,效灵万方,王气丕耀金陵,岂其无因”,破坏王气者都是徒劳无功,六朝偏安也是拙于人谋,直到朱元璋据金陵,才应此王气:“惟皇圣祖,膺篆奋兵,龙蟠虎踞,左据右并,亶神护而地藏,启隩区以奉迎,遂即真而定鼎,当王气之初浤。”而且周、秦、汉、唐都城都偏处北方,只有明初所建的南京城,正当天下之中,明成祖迁都北京,国家的根本仍在南都。同时盛时泰《南京赋》中,历数前代立国,“皆由西北收东南,得河岳之灵毓焉。惟我圣祖,在淮之阴,据河之阳,曲淮泗而奠金陵,亦以此为足王也”,只有明太祖是奠基东南以取西北的。今日南京气象,远胜于六朝遗迹。金陵王气之说至此臻于巅峰,然而也就到了尾声。

长干里

唐代以来的金陵怀古之作,不仅是南京沧桑的艺术再现,也有超越地域的象征意义,成为一种独具一格的审美具象。不过,诗人们在营造“金陵帝王州”衰微意象的同时,眼前所见却是活泼泼的“江南佳丽地”,故而也留下了大量抒写金陵繁会现实场景的瑰丽诗篇,成为不容忽视的另一种文学具象。

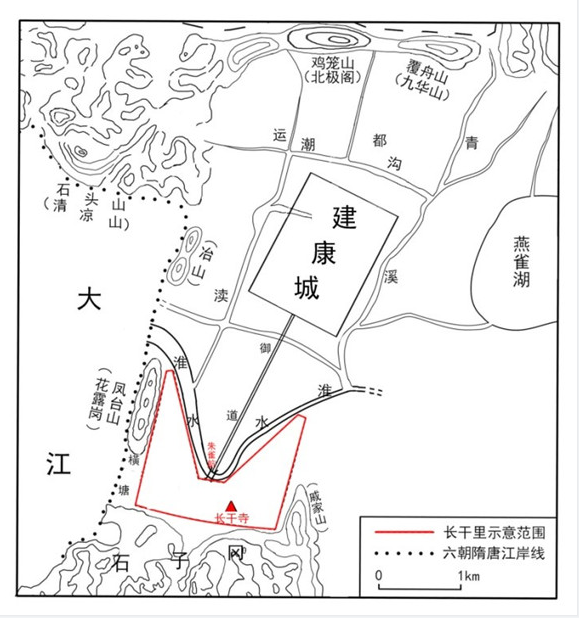

六朝长干里范围示意图

长干里正是个中典型。

长干里初见于文学作品,是西晋诗人左思的《三都赋》,其《吴都赋》中说:“横塘查下,邑屋隆夸,长干延属,飞甍舛互。”长干里居民竞作奢华房舍,邑屋相连栋宇交互。“其居则高门鼎贵,魁岸豪杰,虞、魏之昆,顾、陆之裔”,居住在长干里的多是世家大族,门前“跃马叠迹,朱轮累辙”即今人常说的车水马龙,且都有自己的武装,庭院内设着兵器架,出行时冠盖如云,填街塞巷。左思明确写出江南士族的强盛,颇有见识。所以东吴立国,依靠的是江南士族,东晋立国,同样不能不争取江南士族的支持。四方人士向往而来,“水浮陆行,方舟结驷”,船歌车声,从朝至暮。早朝开市,广收普纳,百货川流不息,盈溢于市。市场中心的空地成为商品集散地:都城与边鄙的商人都在这里交易,围观等待的顾客有男有女。驮运货物的马队在市中缓缓穿行,满载货物的楼船挂着风帆经过店肆。从平常的水果、纻布,到远方而来的琉璃、美玉,各种器物,大量黄金、珠玉、象牙、珍宝,不胜枚举。各地方言,交杂喧哗。“挥袖风飘而红尘昼昏,流汗霡霂而中逵泥泞”,商市中的人多到这样的程度,众人一起挥袖,带起的大风能扬尘蔽日,众人流下的汗水,像下雨一样让道路变得泥泞。善于经营的大商人,选准货物,贱买贵卖,财富巨万,以雄厚的实力占领市场和商铺,日常生活奢华,锦衣玉食。

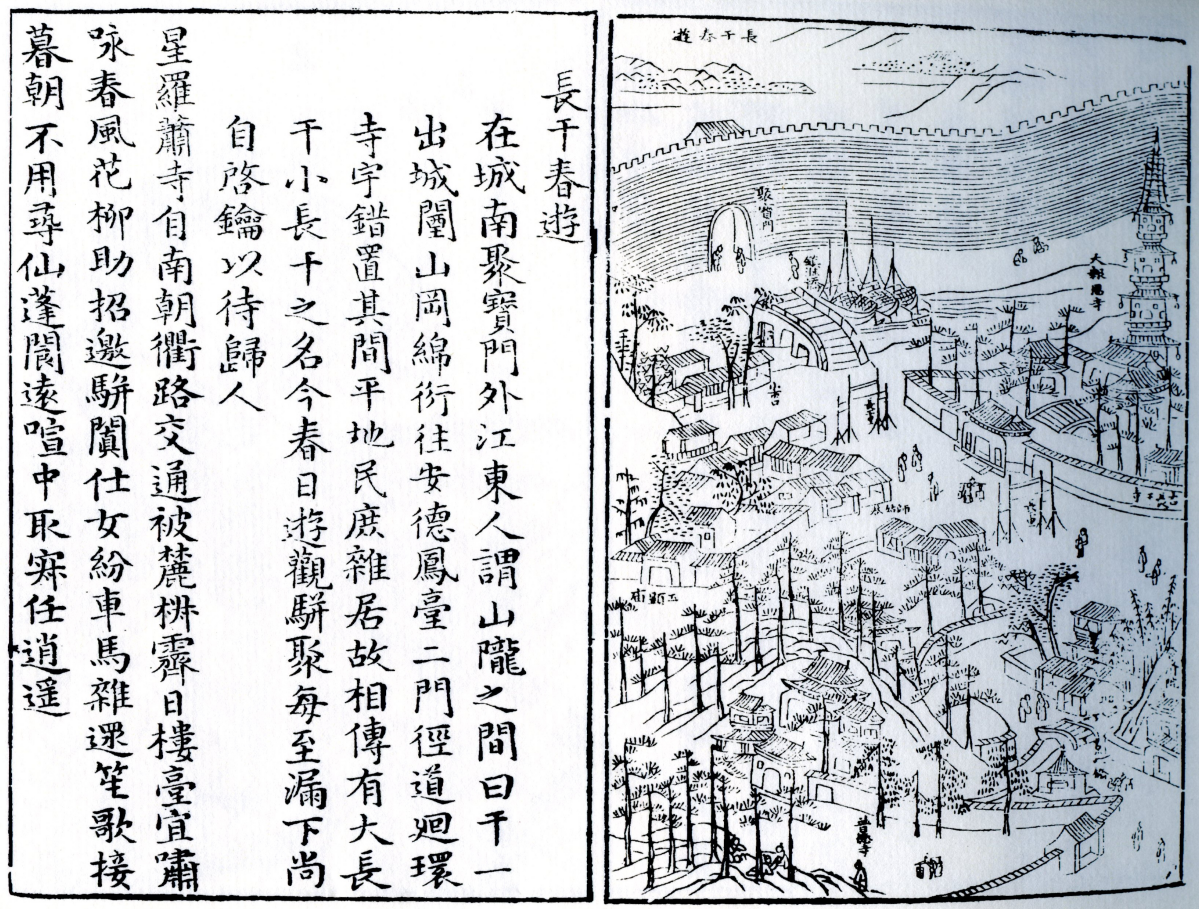

明朱之蕃编、陆寿柏绘《金陵四十景图像诗咏》之“长干春游”

到唐代,李白的《长干行》成为千古名篇。历来解读这首诗的人,多视其为爱情叙事诗,在青梅竹马、两小无猜上下功夫。这当然是一首柔美明媚的爱情诗,是长干里商人的爱情生活或说市民爱情生活写照,与既往农民爱情叙事颇为不同。农民爱情故事中流行最广远的牛郎织女故事、董永与七仙女故事,男主角尽管勤劳、纯朴、善良,却无力改变自己的命运,只能寄希望于天上的仙女。这种象征背后的现实,就是被捆绑在土地上的农民找不到提升自己的途径。在《吴都赋》里已呈现出的商业传统,让长干里人深知,经商足以安身立命,所以男子一成年,就踏上经商的途程,直上湘潭、巴蜀。留在家中的妻子虽有幽怨,也能充分理解自己的丈夫。《长干行》与白居易《琵琶行》全然不同。长干里清纯少妇对美好生活的思念,色彩明亮得多,虽对未来有所担忧,但不失希望和勇气。读《长干行》绝不会让人“泪湿青衫”。

抒写长干里的诗作难以尽举。唐人诗歌中,长干里几乎成了金陵的代词。歌咏长干里人的商旅生涯、长干里为代表的商业都市,同样成为唐诗的一个重要命题。张潮的《长干行》,描绘商业大潮下另一类型的故事,“富家女”因期盼爱情专一嫁了个穷夫婿,变卖自己心爱的衣裳为夫婿筹集经商的资金,“妾有绣衣裳,葳蕤金缕光。念君贫且贱,易此从远方”。丈夫想必是为了多挣钱,久久不回,“商贾归欲尽,君今尚巴东。巴东有巫山,窈窕神女颜”。妻子不禁又担心丈夫会迷上巫山神女。李益所作《长干行》中,细腻地描绘了“那作商人妇,愁水复愁风”的忧心忡忡,有趣的是这几句:“北客真王公,朱衣满江中。日暮来投宿,数朝不肯东。”其中透露的信息,远不止于北客对商人妇的恋慕。一方面,长干里作为江南商品集散地,必然会有许多外地商人至此交易,甚至长住长干里。另一方面,商人远行之际,其家宅可以作为接待外来客商的旅舍。如张籍《江南行》中所写:“长干午日沽春酒,高高酒旗悬江口。娼楼两岸临水栅,夜唱竹枝留北客。”这样的你来我往,才能营造出长干里生生不息的繁华。

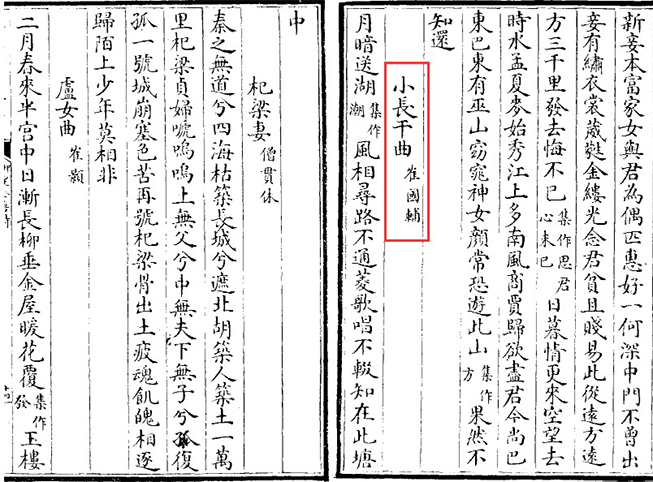

崔国辅《小长干曲》

乐府《杂曲歌辞》中的《长干曲》,就是源于长干里的民歌。崔国辅所作即名《小长干曲》:“月暗送潮风,相寻路不通。菱歌唱不辍,知在此塘中。”可以作为代表的,是崔颢的一组《长干曲》:“君家何处住,妾住在横塘。停船暂借问,或恐是同乡。”“家临九江水,来去九江侧。同是长干人,生小不相识。”长干里人的经商活动已经达到了这样的程度:一是许多人长年在外,以至于邻里不相识;二是长干里人遍布三江五湖,长江之中两船相遇,就可能有同乡相会。

张籍《杂曲歌辞·春江曲》写道:“春江无云潮水平,蒲心出水凫雏鸣。长干夫婿爱远行,自染春衣缝已成。妾身生长金陵侧,去年随夫住江北。春来未到父母家,舟小风多渡不得。欲辞舅姑先问人,私向江头祭水神。”商人远行求利的脚步是阻挡不住的。张籍在《贾客乐》中且写到经商对农民的吸引:“年年逐利西复东,姓名不在县籍中。农夫税多长辛苦,弃业宁为贩宝翁。”中唐女伶刘采春,唱出这样一首《啰唝曲》:“不喜秦淮水,生憎江上船。载儿夫婿去,经岁又经年。”只有夫婿的暂时离去,才会有将来的安乐生活。明白这一点的少妇,只肯迁怒于将其夫婿载去的“秦淮水”与“江上船”,而不忍责备“见少别离多”的夫婿。

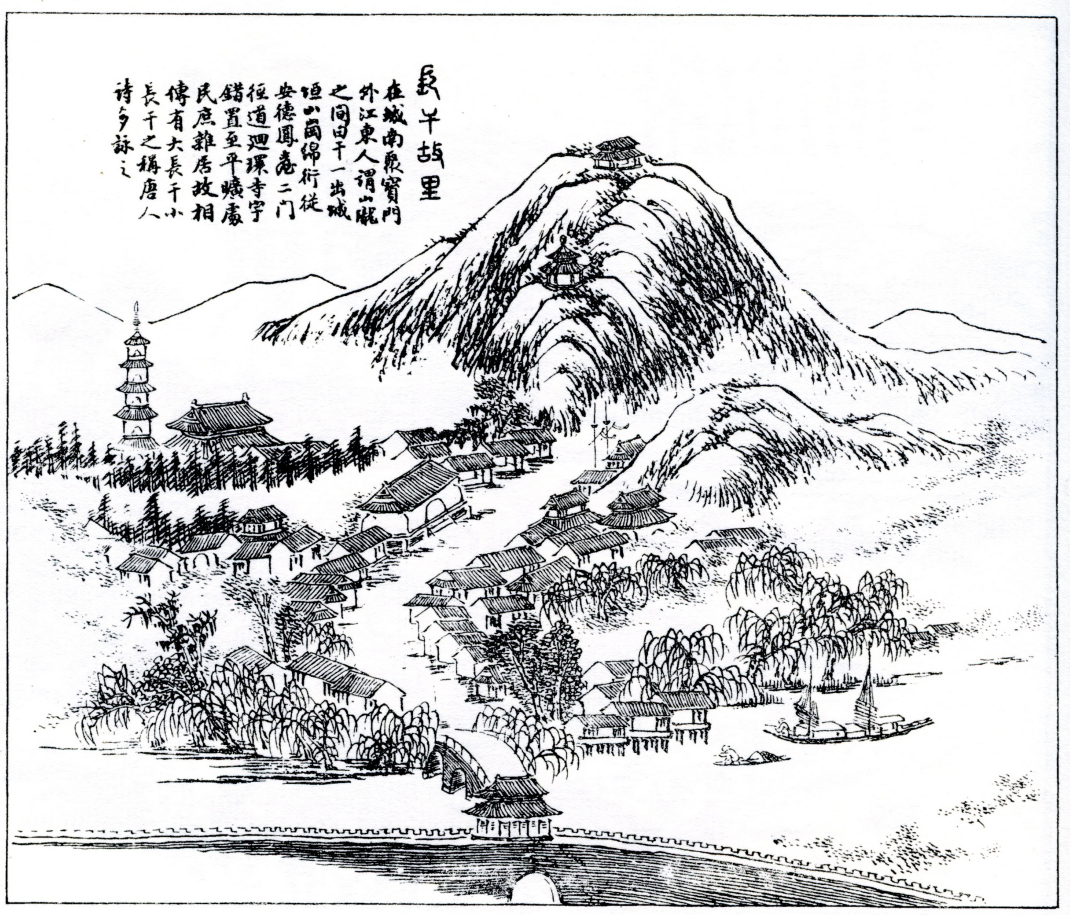

清徐藻编绘《金陵四十八景》之“长干故里”

诗人们的经历与心声,为后人了解唐代南京,提供了重要启示,即在南京流连越久,对南京的民情风物接触越多,就越是会被现实的南京所吸引。无论朝廷如何蓄意对南京大加贬抑,六朝时期奠定的厚实经济、文化基础,绝非简单的行政命令所能消解。简而言之,唐代南京绝不是六朝南京的一个倒影,也不尽为悲情、幽思的悼古之地,而是生机勃勃的繁华都市,温馨宜人的游居胜地,以大不同于中原城市的江南风韵,令人心向往之。在遗存后世的有限实物之外,唐人的诗作保存了更多的城市记忆,丰富了南京的城市内涵,丰满了南京的文化形象。在某种意义上说,正是这些诗文对我们完整认知金陵风貌,作了十分重要的补充。

古瓦官寺

值得注意的是,长干里作为商业中心,其地域是在不断变化的。左思笔下的长干在越城之北、凤台山南麓,与史载东吴大市位置相符。东吴开运渎,目的就是将长干里的物资运往宫城。因受城市北部政治中心的吸引,东晋出现凤台山东麓的东长干,南朝商市中心已发展到秦淮河北岸。从唐人诗歌中可以看到,关涉观赏、游宴、访友、离别之地,如凤凰台、瓦官阁、杏花村、白鹭洲、大江、石头城、谢公墩、金陵城西楼、孙楚酒楼等多在凤台山周边,尤其是秦淮河下游入江口一带。南唐建城,西垣仅开西门(今汉西门)与龙光门(今水西门),城市与江口津渡的联系受到约束,如清人赵启宏《长干竹枝》所咏:“大长干接小长干,却被城垣隔瓦官。近日江流西去远,鹭飞何处认沙滩。”宋代的商市中心在今新桥周边,元代更北进到今天香炉一带,明代的大市亦在此处。由大香炉过明瓦廊,就是现当代商业中心新街口。这一商业中心的北向趋势十分清晰。

在唐代名重一时的长干里,到宋代已成为历史地名。宋代以后的长干里诗词,不下数十首,不是沉醉于少男少女的青梅竹马,就是沉溺于独守空闺的少妇怨艾,甚或藉长干里的闺情抒自己的块垒。如李琏《题金陵杂兴诗后十八首》之一:“长干小妇学吹箫,楼外闲风弄翠条。近得广陵消息未,暮潮已过赤栏桥。”元人杨维桢《海客行》所咏:“海客朱雀航,下有五凤房。三月发长干,六月下淮扬。青丝牵白日,罗幕西风凉。”明人王叔承《竹枝词十二首》之一:“一从荡子客长干,怕说风波五百滩。忽接家书心暗喜,更于封外写平安。”崔嫣然《别黄玄龙绝句》四首之一:“九月江南似小春,偷春花鸟殢归人。妆楼直对长干道,愁见行车起暮尘。”黄姬水《金陵古意八首》之一:“杏子雨晴天气寒,追寻桃李畏花残。朱雀航头南去路,酒旗悬处是长干。”清人李天馥《江上竹枝词》:“大长干上日欲低,小长干上乳鸦啼。门前春潮太无赖,轻送归帆又向西。”姚范也有相类之作:“杨柳春风拂小楼,楼前终日看行舟。悠悠一道秦淮水,送尽离人到白头。”

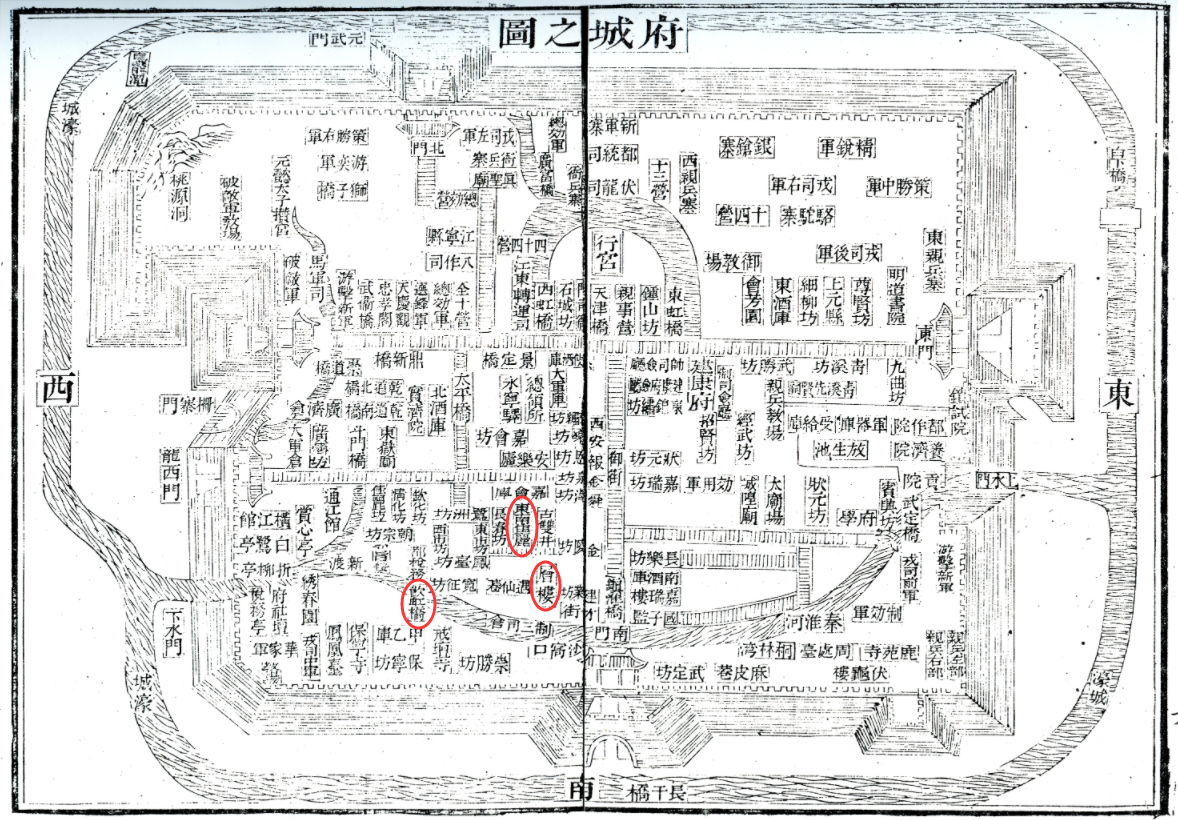

南宋建康府城图,选自《景定建康志》

他们不明白长干里是作为一个繁华商贸区赢得唐人歌咏,而执着于那一片土地甚或那一个地名,无视城中新商业经济区的兴盛。《景定建康志》《至正金陵新志》所记载饮虹桥(今新桥)周边的繁华坊、市和东南佳丽楼、层楼、南楼等胜观,正是长干里的延续与拓展。

审核:窦予然

发布:梁 刚

苏公网安备 32010502010180号

苏公网安备 32010502010180号