薛冰

凤凰台

凤凰台声名远播,成为南京的一个重要文化符号同样是得益于李白的佳作,七律《登金陵凤凰台》:“凤凰台上凤凰游,凤去台空江自流。吴宫花草埋幽径,晋代衣冠成古丘。三山半落青天外,二水中分白鹭洲。总为浮云能蔽日,长安不见使人愁。”

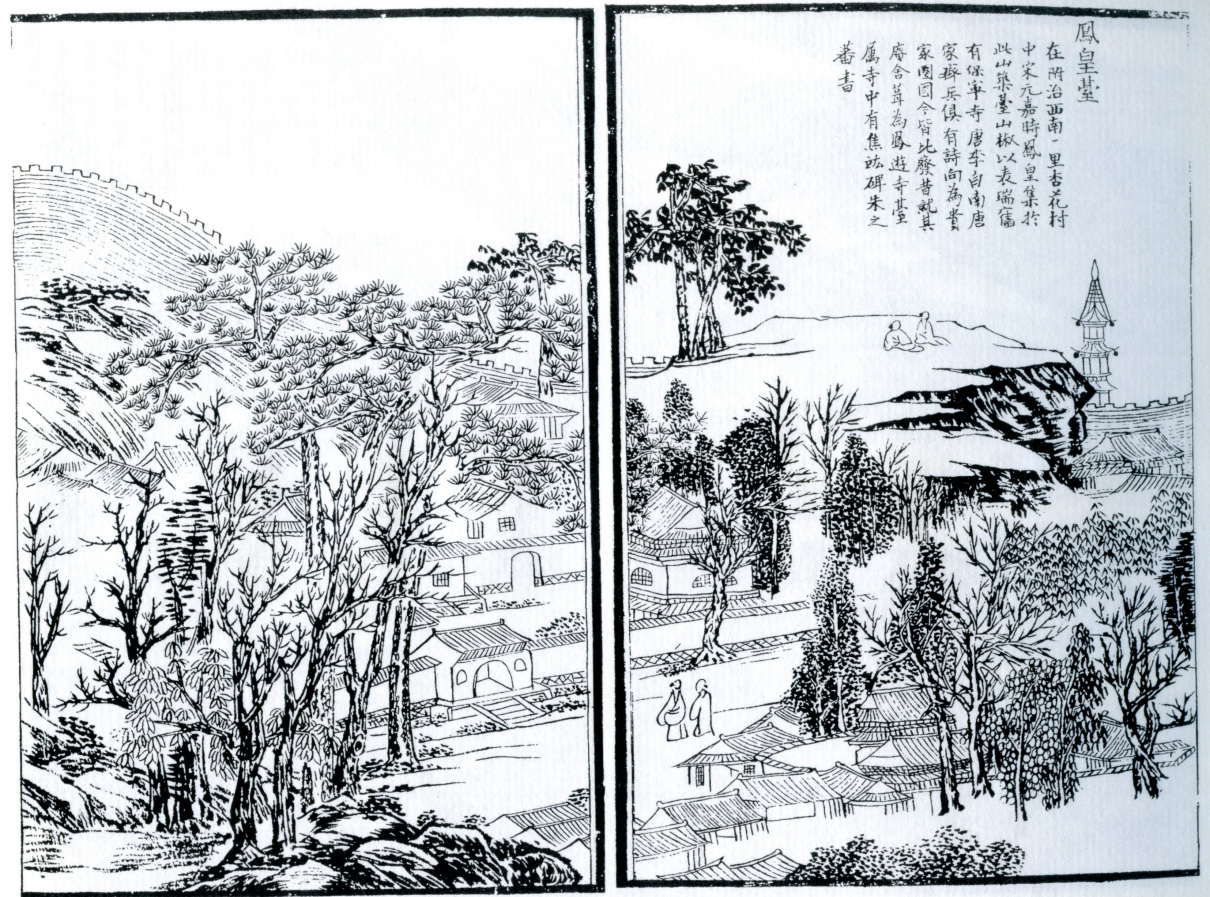

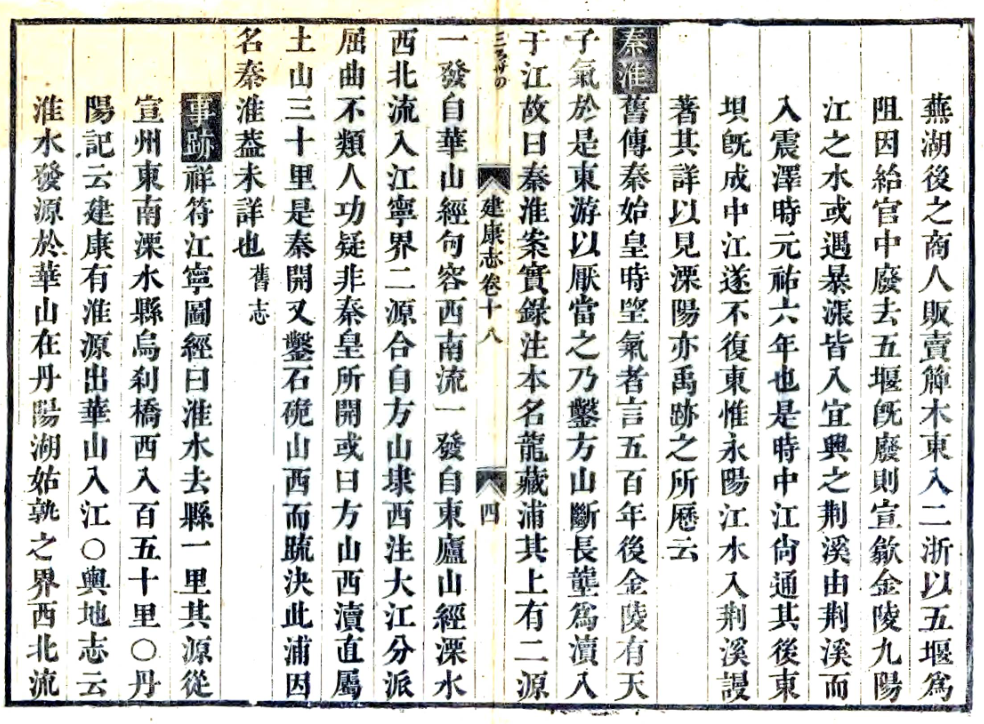

清高岑《金陵四十景图》之“凤凰台”

前人评论此诗“从心而发,即景而成”,所谓“即景”,即“三山半落青天外,二水中分白鹭洲”一联,是诗人在凤凰台上所见江上风光,并不是凤凰台的景致。凤凰台所在的凤台山,古名三井冈。南朝宋元嘉年间传说有凤凰栖于山畔永昌里,被皇家视为吉兆,改永昌里为凤凰里,在山上造凤凰台,此后并未引起特别的关注。李白诗中多次出现凤凰意象,对凤凰台也是情有独钟,一咏再咏。如五古《金陵凤凰台置酒》中写到“置酒延落景,金陵凤凰台。长波写万古,心与云俱开。借问往昔时,凤凰为谁来。凤凰去已久,正当今日回”。《登瓦官阁》中有“门馀阊阖字,楼识凤凰名”,《月夜金陵怀古》中有“台倾鳷鹊观,宫没凤凰楼”。

唐时凤台山上,凤凰台、凤凰楼之类建筑很可能并无实景存在。晚唐李群玉《秣陵怀古》中,明确写到“龙虎势衰佳气歇,凤凰名在故台空”。南唐金陵诗人朱存《凤凰台》:“竹影桐荫满旧山,凤凰多载不飞还。登台只有吹箫者,争得和鸣坠世间。”同样是“凤去台空”景象。宋齐丘投奔李昪时作以明志的长诗《凤凰台》,洋洋数百言,全然无涉凤凰台的实景。

北宋诗人郭祥正追慕李白,作《凤凰台次李太白韵》:“高台不见凤凰游,浩浩长江入海流。舞罢青娥同去国,战残白骨尚盈丘。风摇落日催行棹,湖拥新沙换故洲。结绮临春无处觅,年年荒草向人愁。”颇得人赞誉。值得注意的是“湖拥新沙换故洲”一句,写到了白鹭洲等江心洲渚的变化。

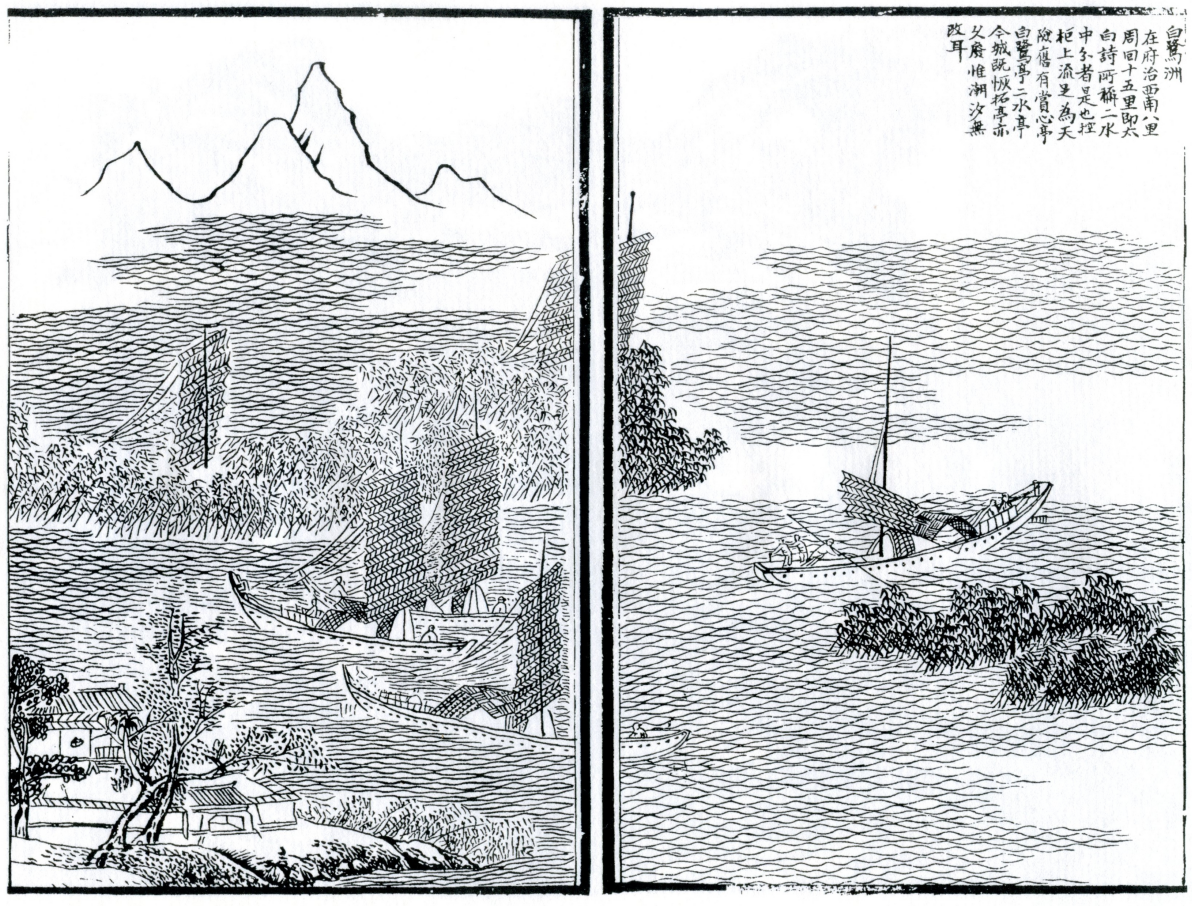

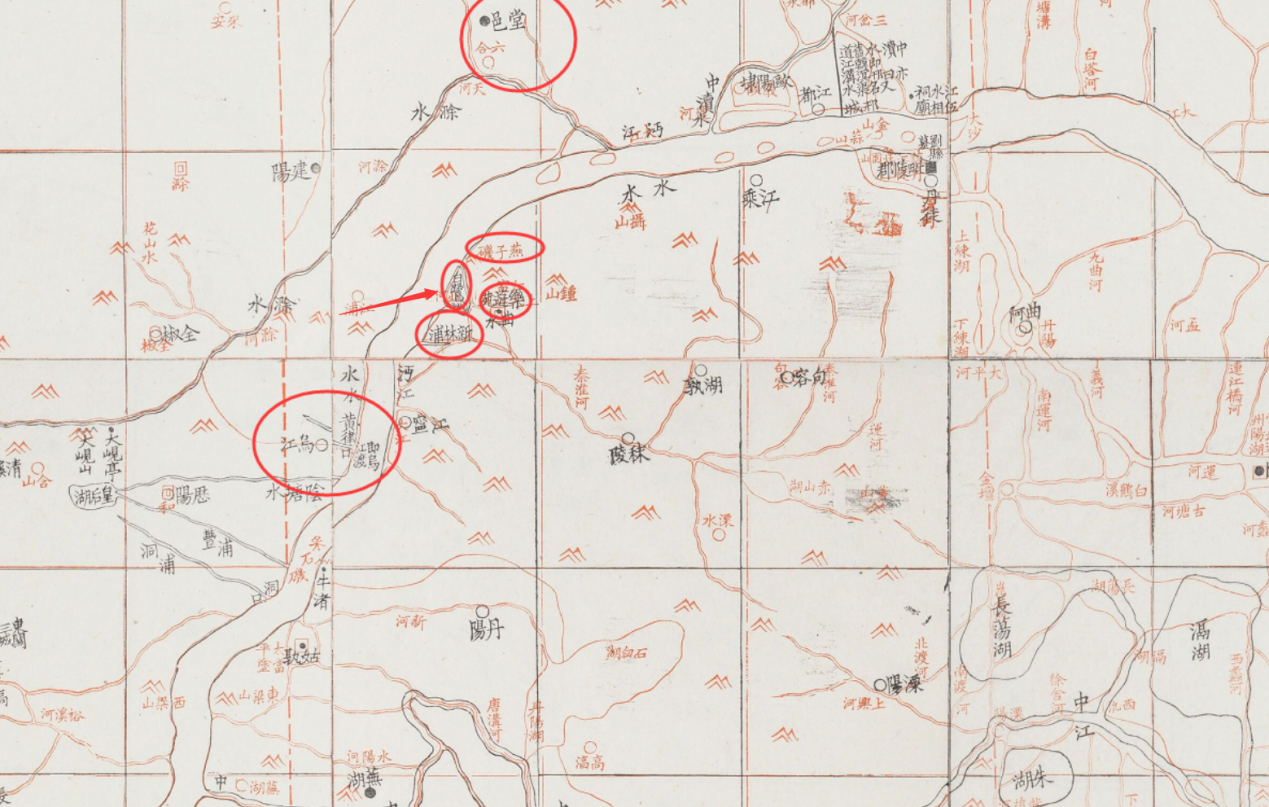

清高岑《金陵四十景图》之“白鹭洲”

正是秦淮河入江口的白鹭洲,将长江剖分为干流和近岸夹江,成就了“二水中分”的景观。杨吴筑金陵城,将凤台山圈入城内,因为山高于城,所以尚不影响观赏大江气象。但是北宋时期的北半球气候极寒,致使江浅淤重沙涨。南宋乾道六年(1170)七月,陆游入蜀途经南京,在《入蜀记》里写到十日早晨自龙光门(今水西门)外赏心亭至石头山后,逆水上行,虽得顺风,“张帆而行,然港浅而狭,行亦甚缓,宿大城冈”。大城冈即今大胜关。此后近岸洲渚渐次相近、相连,到宋、元之际形成今河西地区,可谓沧桑巨变。长江干流被远隔在大片土地之外,夹江则成为外秦淮河,“二水中分”景观遂不可见。正如清人周宝偀《凤凰台》所说:“江远哪堪寻二水,城高何处见三山。”

古瓦官寺

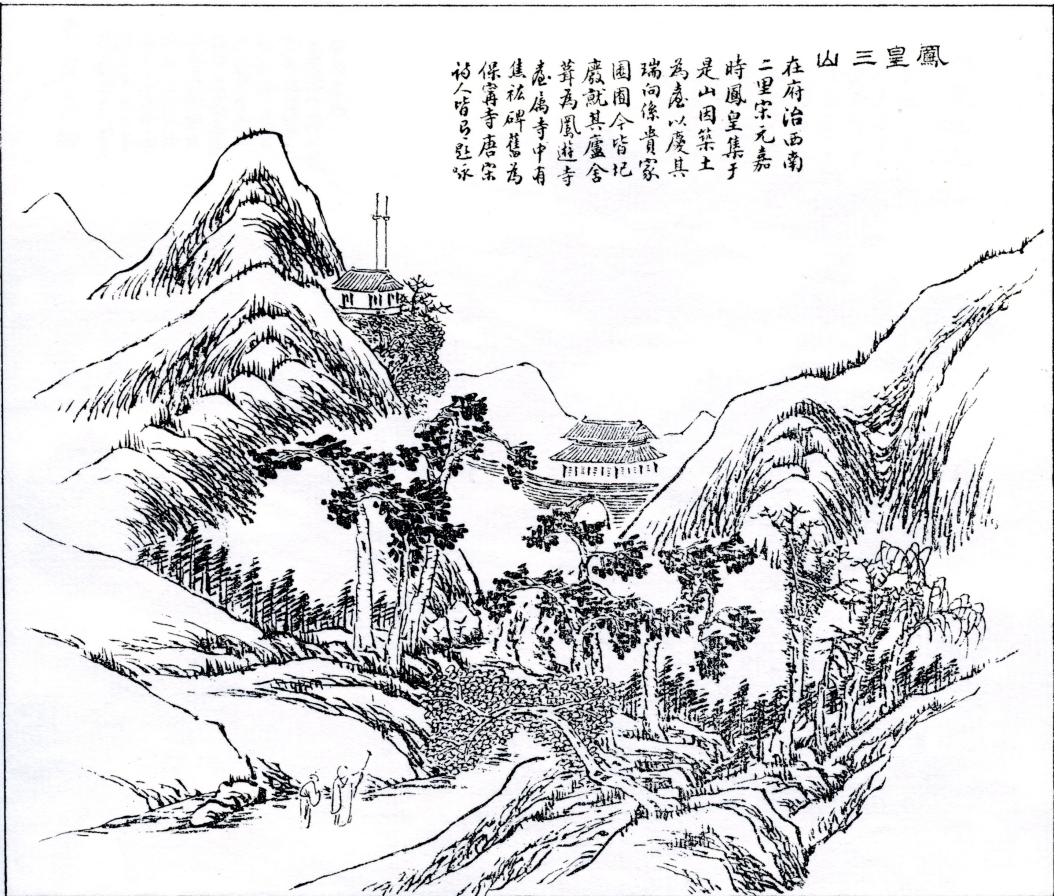

陆游慕名游览了凤凰台,其时凤凰台与瓦官阁旧址都已成兵营,山上只有宋齐丘所建的揽辉亭和僧人重建的卢舍那阁。他是第一位记录凤台山实况的作家。他也写到李白诗中的三山矶,“谢玄晖登三山还望京邑,李太白登三山望金陵,皆有诗。凡山临江皆曰矶。”“三山自石头及凤凰台望之,杳杳有无中耳,及过其下,则距金陵才五十余里。”“三山半落青天外”,正是这“杳杳有无中”的写照。

尽管白鹭洲风景殊异,并不影响诗人们吟咏如前。杨万里《登凤凰台》:“千年百尺凤凰台,送尽潮回凤不回。白鹭北头江草合,乌衣西面杏花开。龙盘虎踞山川在,古往今来鼓角哀。只有谪仙留句处,春风掌管拂蛛煤。”罗必元《凤凰台》:“振衣快上凤凰游,极目中原泪欲流。慨叹兴亡思太白,永言眇邈忆齐丘。乌衣已往人千古,白鹭依然月一洲。君子坐朝今在治,重恢关洛不须愁。”汪元量《凤凰台》:“草没高台凤不游,大江日夜自东流。齐梁地废鸦千树,王谢家空蚁一丘。骑马僧争淮口渡,捕鱼人据石头洲。玉箫声断悲风起,不见长安李白愁。”吴景伯《沁园春·登凤凰台》上阕:“再上高台,访谪仙兮,仙何所之。但石城西踞,潮平白鹭,浮图南峙,云淡乌衣。凤鸟不来,长安何处,惟有碧梧三数枝。兴亡事,对江山休说,谁是谁非。”

清徐藻编绘《金陵四十八景》之“凤凰三山”

诸如此类,不胜枚举,可见后人笔下的凤凰台,实由李白一诗引发。诗化的凤凰台替代了现实的凤凰台成为城市中的永恒意象,也成为后世诗人的一种镜像,他们藉此投映自己的追求、情怀和审美。

据《景定建康志》卷二十二记载,南宋淳熙年间,范成大曾重建凤凰台,开庆元年(1259)倪垕又重建,马光祖为此写了《重建凤凰台记》。但这两座凤凰台,并未在诗词中留下多少痕迹。

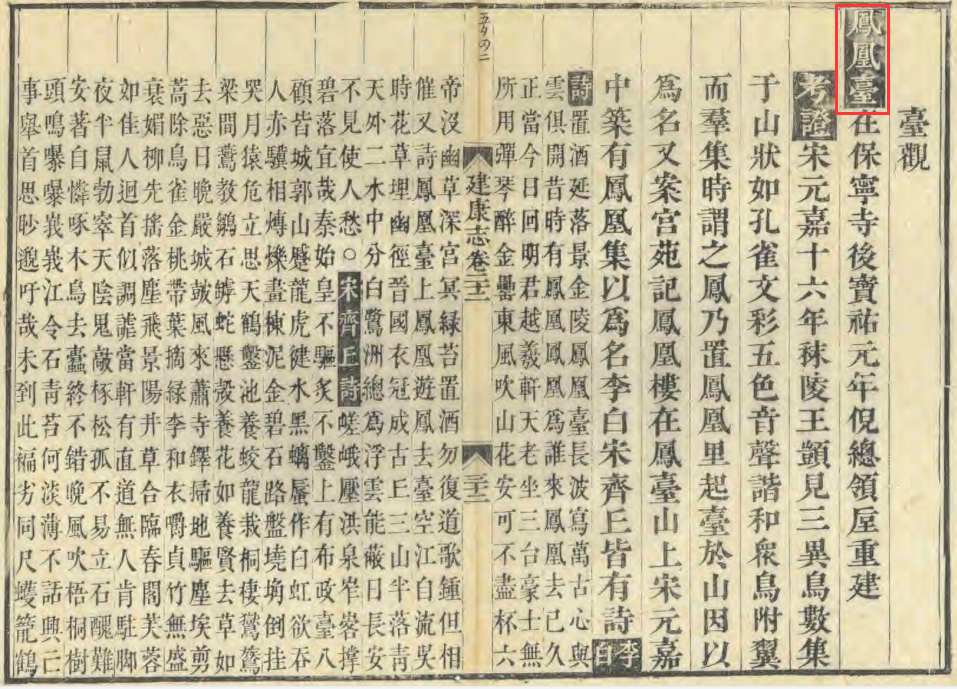

选自《景定建康志》

晚年寓居建康路的元曲大家白朴有《沁园春》词咏凤凰台,有句“吊古愁浓,题诗人去,寂寞高楼无凤凰”。词前有短序:

保宁佛殿即凤凰台,太白留题在焉。宋高宗南渡,尝驻跸寺中,有石刻御书王荆公赠僧诗云:“纷纷扰扰十年间,世事何尝不强颜。亦欲心如秋水静,应须身似岭云闲。”意者当时南北扰攘,国家荡析,磨盾鞍马间,有经营之志,百未一遂,此诗若有深契于心者,以自况。予暇日来游,因演太白、荆公诗意,亦犹稼轩《水龙吟》用李延年、淳于髡语也。

明人王恭《拟登金陵凤凰台》:“高台犹有凤凰名,台下金河绕帝庭。淮水漫流千古恨,钟山还带六朝青。风樯积雨丹阳渡,酒幔寒花白下亭。欲把一杯招李白,海天霜雁晚冥冥。”吴敬梓《金陵景物图诗·凤凰台》诗前小序所道最切:“凤凰台以李白之诗而名。其右为凤游寺,初名丛桂庵,明神宗时焦太史澹园易今名,立石为记,台属寺内。今台所存者培塿,寺亦倾欹极矣。台在花盝冈,城内秦淮、城外护河二水之间。唐

州城尚狭小,此处可凭高眺远,至杨行密恢廓城垣,逾淮水而南,台之风景尽矣,徒以太白诗存其名耳。”

秦淮

秦淮之名,始于唐代,同样因唐诗而传扬天下。

选自《景定建康志》

秦淮河古名龙藏浦,亦称小江、淮水。唐玄宗开元十五年(727)前后徐坚等撰《初学记》其卷六始见“秦淮”:“孙盛《晋阳秋》曰:‘秦始皇东巡,望气者云,五百年后,金陵有天子气。’于是始皇于方山掘流,西入江,亦曰淮。今在润州江宁县,土俗亦号曰秦淮。”“秦淮”这个名字,是民间先叫起来的。唐王朝对六朝旧都大加贬抑,希望坐实金陵王气确已被秦始皇所破坏,民间流传有年的“秦淮”这个名称,正可以用作证据。

天宝九年(750)李白作《留别金陵诸公》,有句“至今秦淮间,礼乐秀群英”,是文学作品中首见秦淮之名。至德元年(756)许嵩撰《建康实录》,卷一中也说到秦始皇“断金陵长陇以通流,至今呼为秦淮”。许嵩长住金陵,与常来金陵的李白,很可能有过接触,或许就是李白辞别的“金陵诸公”之一,也未可知。

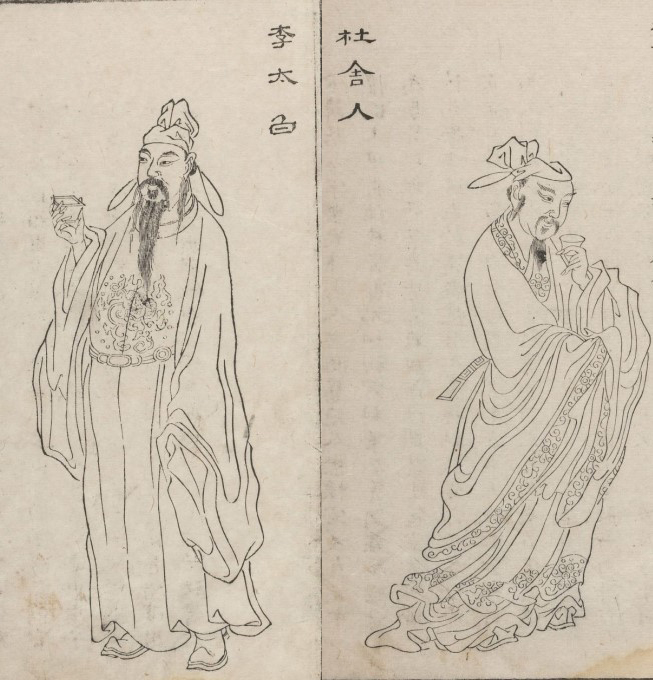

李白与杜牧,选自上官周撰《晚笑堂竹庄画传》

半个世纪后,杜牧写下了名作《泊秦淮》:“烟笼寒水月笼沙,夜泊秦淮近酒家。商女不知亡国恨,隔江犹唱后庭花。”随着这首诗的脍炙人口,秦淮之名也就不胫而走。

前文说过,唐代诗人的观赏、游宴之地,多在凤台山一带及秦淮河入江口石头津两岸。因为当时的秦淮河东五华里段,还是一个大湖,即文献记载中的娄湖。

在南唐建金陵城之前,从东面浩浩荡荡而来的秦淮河水,没有城墙约束,在赤石矶北端到白鹭洲公园一带进入城区。这一片大水面就是娄湖,南朝齐武帝曾作娄湖苑,陈宣帝立方明坛于娄湖以誓师,操练水军,可见湖面不会小。今白鹭洲公园内的白鹭湖即是娄湖遗存部分。正是因为娄湖的存在,老城南门东地区的开发,远晚于门西地区。东晋南朝向东开拓的新居民区,只能位于娄湖东南的赤石矶山麓、娄湖西南的乌衣巷(今剪子巷附近)及娄湖北的青溪沿岸。王献之《桃叶歌》中所描绘的渡河风波,也就不难理解了。

石头津早在东晋已是“方舟万计”的规模,两岸必然会有相应的货栈、客舍、酒楼诸设施。李白长诗《玩月金陵城西孙楚酒楼,达曙歌吹,日晚乘醉着紫绮裘乌纱巾,与酒客数人棹歌秦淮,往石头访崔四侍御》所叙,令人如身临其境:

昨玩西城月,青天垂玉钩。朝沽金陵酒,歌吹孙楚楼。忽忆绣衣人,乘船往石头。草裹乌纱巾,倒披紫绮裘。两岸拍手笑,疑是王子猷。酒客十数公,崩腾醉中流。谑浪棹海客,喧呼傲阳候。半道逢吴姬,卷帘出揶揄。我忆君到此,不知狂与羞。一月一见君,三杯便回桡。舍舟共连袂,行上南渡桥。兴发歌绿水,秦客为之摇。鸡鸣复相招,清宴逸云霄。赠我数百字,字字凌风飙。系之衣裘上,相忆每长谣。

诗中明确写出夜游的路线,自秦淮河入江处的孙楚酒楼(今水西门附近),放舟秦淮,沿石头津北上,至石头城访友。“两岸拍手笑”一句,可见石头津东面江岸和西面白鹭洲上都有众多游人。“半道逢吴姬”,沿途花船穿行,有如明、清时的秦淮画舫,诗人竟遇上了旧相识的吴姬。两人回棹秦淮河,舍舟登岸,在南渡桥上,吴姬为李白长歌一曲。这是天宝十二年(753),李白被“赐金放还”后的事情。《旧唐书·李白传》载:“时侍御史崔宗之谪官金陵,与白诗酒唱和。尝月夜乘舟,自采石达金陵。白衣宫锦袍,于舟中顾瞻笑傲,旁若无人。”崔宗之即李白夜访的崔四侍御,也即杜甫《饮中八仙歌》中的崔成辅。这样的夜游竟被写入正史,可见一时影响之大。

白鹭洲,截选自清代杨守敬、熊会贞编《水经注图》

又如《宿白鹭洲寄杨江宁》:“朝别朱雀门,暮栖白鹭洲。波光摇海月,星影入城楼。望美金陵宰,如思琼树忧。徒令魂入梦,翻觉夜成秋。绿水解人意,为余西北流。因声玉琴里,荡漾寄君愁。”

白鹭洲上有供人寄宿的馆舍,离别金陵的旅人,早晨从朱雀门(今中华门)乘船,顺秦淮河而下至石头津,行程不过五六里,却要留宿白鹭洲,与送行的友人饮宴告别,隔日才正式踏上旅途。“波光摇海月,星影入城楼”,自然是说石头城。“绿水解人意,为余西北流”,自秦淮河口至石头城的夹江正是西北流向。《送殷淑三首》之二中的“白鹭洲前月,天明送客回”,也说明白鹭洲是送别之处所。

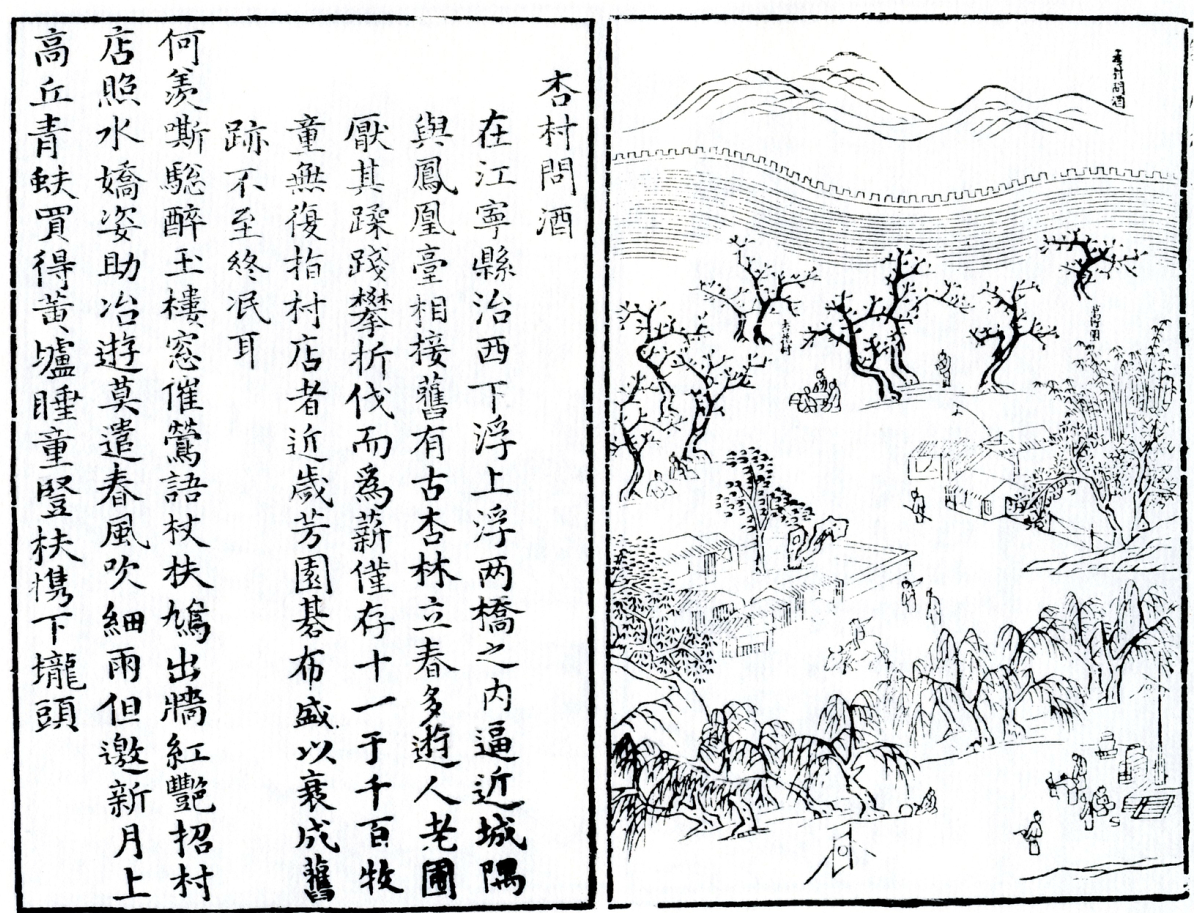

由此可以想见,杜牧的《泊秦淮》,亦是白鹭洲附近的秦淮河岸边。夜泊之处“近酒家”,对岸亦有歌女,两岸皆繁华闹市。“隔江犹唱后庭花”,在一百多米宽的河对岸还能听得到,可见歌吹之盛。储光羲的《临江亭》:“晋家南作帝,京镇北为关。江水中分地,城楼下带山。金陵事已往,青盖理无还。落日空亭上,愁看龙尾湾。”卢纶的《夜泊金陵》:“圆月出高城,苍苍照水营。江中正吹笛,楼上又无更。”所咏也都是这一带。杜牧《清明》:“清明时节雨纷纷,路上行人欲断魂。借问酒家何处有,牧童遥指杏花村。”杏花村所在,近年为人争执不休。南宋杨万里《登凤凰台》诗:“白鹭北头江草合,乌衣西面杏花开。”准确写出杏花村在凤台山麓、乌衣巷(近今剪子巷)西。这是杜牧之后时代最早的杏花村文献佐证。

明朱之蕃编、陆寿柏绘《金陵四十景图像诗咏》之“杏村问酒”

正因为这一带的商业、服务业更趋兴盛,吸引居民向此集中,南唐建金陵城时,才能够将原小长干里南部隔断在城墙之外。同时秦淮河在上水门处分流,入城水量受到约束。至北宋枯水时期,娄湖萎缩,出现新的城市发展空间。但夫子庙段秦淮河的繁华,是在明代景泰年间贡院迁入,特别是城市经济大发展之后。明遗民杜濬《初闻灯船鼓吹歌》回溯万历初年情事:“尔时秦淮一条水,伐鼓吹笙犹未盛。”自张居正变法,社会经济渐趋富强,“太平久远知者稀,万历年间闻而知。九州富庶舞旌麾,扬州之域尤希奇”,“旧都冠盖例无事,朝与花朝暮酒暮”,可见当时南京的商业与服务业蓬勃兴旺。以秦淮画舫为标志形成的“桨声灯影”休闲娱乐区,首先就是所服务的对象人群,不同于商人与普通市民,而以游客尤其是庞大的应试考生群体为主。这些人来南京目的是求名而非牟利,没有直接的生产或贸易任务,而且有闲暇、有闲钱、有闲情。正是因这样一种消费对象的需求,环绕贡院形成了系统的科举服务行业,至晚明以名士萃集、名妓纷呈而趋于极盛,前后绵延三四百年。除太平天国时期一度中断外,夫子庙段秦淮河始终是南京城里声名最盛的游览胜地。

审核:窦予然

发布:梁 刚

苏公网安备 32010502010180号

苏公网安备 32010502010180号