南京记忆|秦淮河“鱼”的故事及其他

时盛麟

20世纪四五十年代,笔者先后居住在州路黑廊巷和柳叶街,也就是老南京口中的“门西”,十里秦淮流经这里,弯街曲巷流传的故事传说,无一不浸染浓浓的人文气息。

与鱼相关的街巷

关于秦淮河鱼的民间传说,老南京几乎是妇孺皆知。故事版本多种,繁简各异,主题都是与鱼有关的街巷名引出的。

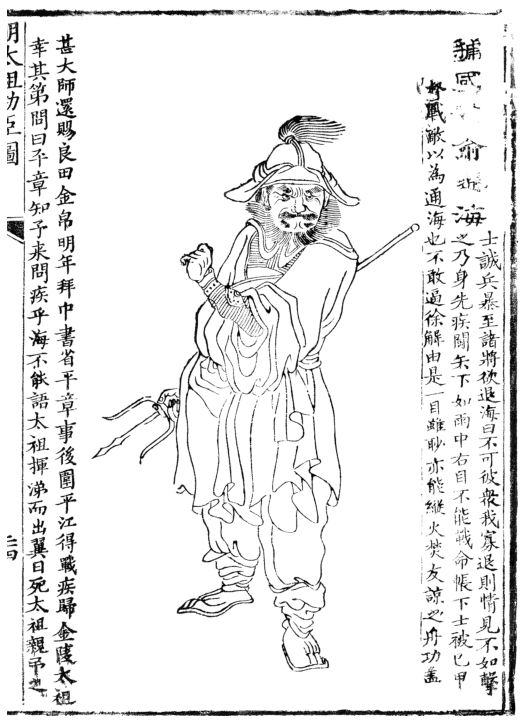

俞通海

传说明太祖朱元璋猜忌开国功臣俞通海,认定他是一条大鱼,若脱离樊篱,必将兴风作浪。为防其叛离外逃入江,设置了多重障碍。于是秦淮河两岸便有了许多限制游鱼(即“困鱼”)的地名。先尝试垂钓,于是有了中华门附近的钓鱼台;垂钓失败就需设船板来拦,新桥以下就有了船板巷;捉到鱼过去都是用长长的柳条串起来,鱼对此杀身之物自是犯忌,上浮桥与下浮桥之间于是就出现了柳叶街,显然是对鱼的警示。当这一切手段都未能阻止鱼往长江方向游动,在下水关附近再来一番往上游轰赶,那便有了甘雨(赶鱼)巷。同样是为了警戒,在“鱼”(俞通海)住处的旁边还设置了一个石坊,刻画了许多猫(鱼的“克星”)的形象,叫作“百猫坊”。

不用细考,这只是个民间传说而已。就如“百猫坊”,彩霞街附近确曾有一座石牌坊,百姓称它俞通海牌坊。不过上面雕刻的是大大小小的狮子,并不是“百猫”。尽管如此,但凭传讲了几百年,就可见得百姓乐于接受这些附着了神话色彩的街巷名字。这一现象的本身便传递出浓重的人文气息。

半边塔和过街楼

距秦淮河不远有一条南北走向的小巷弓箭坊。明朝时这里是制作弓箭的作坊。以洋珠巷为界,北是弓匠坊,南是箭匠坊。据《首都志》记载:“此巷旧有半边塔,砖砌七级,高一丈有奇,倚墙而立,仅露其半,全身佛像,一一俱全,毁于咸丰战火。”然而直到20世纪50年代,仍有外地游客来寻访半边塔,看后大呼:“看景不如听景。”因为他们见到的只是一座三四尺高的砖塔。其实这时的半边塔,已是后人在太平天国时期毁掉的原址上重新砌筑的,完全没有了原先的形貌、规制。只是在一处马头墙的上端,向上再用青砖石砌筑了一个小宝塔,虽然没有原来的一丈高,佛像也很简略,但是矗立在高高的墙头,看来也十分奇特。塔后来毁于“文化大革命”时期。

颜料坊

离半边塔不远,洋珠巷与颜料坊交叉口有一座古庙。虽说通例“庙门朝南开”,这里小巷弯弯绕,有时还真分辨不出庙门正对的方向。但见门楣上砖刻“楞严寺”,老百姓都叫它财神庙(连那段洋珠巷,老南京的口中也只称它财神庙)。一般说来,寺庙前都有个空场,这里却没有,庙门紧逼着巷裆。世人求财心切,20世纪三四十年代香火挺盛,尤其是阴历七月二十二“财神生日”商家作“财神会”,进香的香客更多,天不亮,来烧头香的便充街塞巷,让人感到分外逼仄。其一,是小巷实在太窄,充其量八九尺;再一,离庙门几尺,巷道上方还有一道悬空搭在小巷两边高墙上的楼道,人称“过街楼”。从楼上小窗能看到小巷的热闹景象,经常有孩子聚在窗口,恶作剧在向人头上撒纸屑。民国以前,南京街道普遍狭窄,很多地方建有过街楼,可以说既有时代特点,也有地方特色。20世纪50年代,这种建筑已不多见,据说城北唱经楼亦还有一处,可算是孑遗之物。

内秦淮最后的渡口

南京市内秦淮河、金川河两大水系纵横,为便于涉渡,自古遍布渡口,桃叶渡、朱雀航历史上最有名。千百年城市发展,桥梁替代渡口,清代晚期修的《同治上江两县志》上只列秦淮河上的多座桥梁,再无渡口记载。

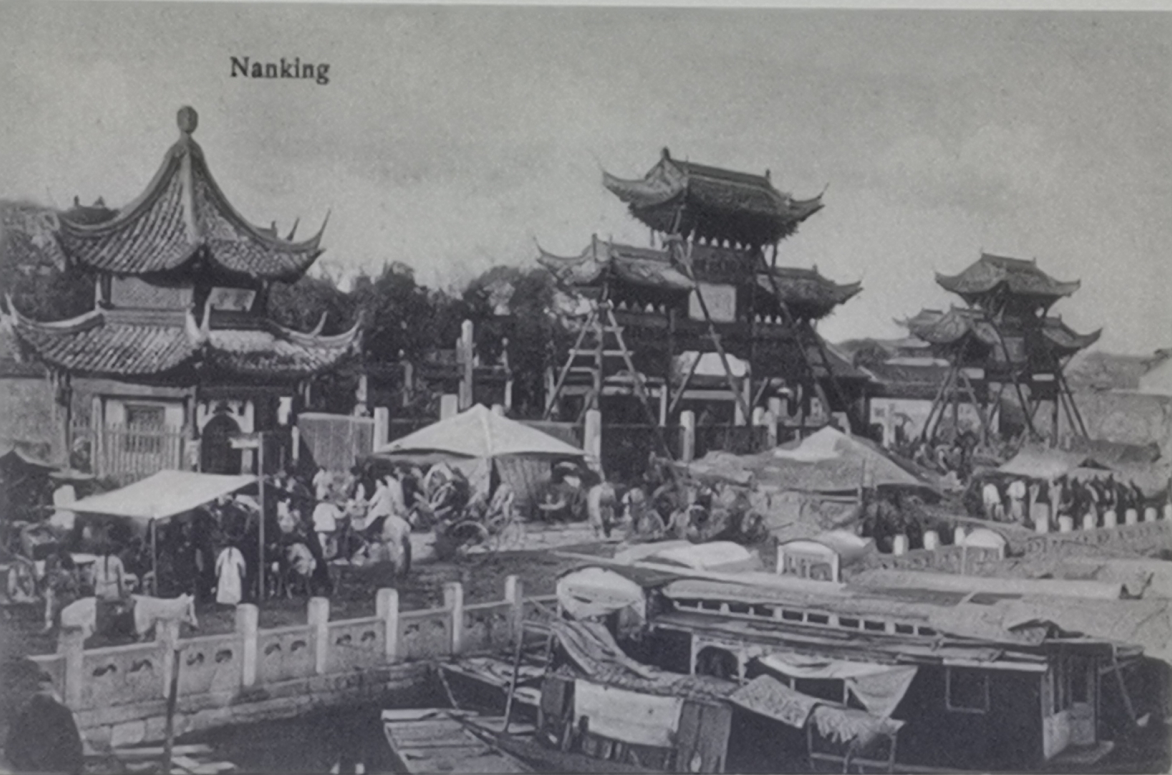

清末夫子庙泮池上的船

20世纪50年代“十里秦淮”还有两个最后的渡口存在,其中一个就在门西上浮桥与下浮桥之间(还有一个在大油坊巷)。渡口一年到头泊着一条老木船,从舱顶上一块镂空的木雕,可以看出这是当年夫子庙泮池上名叫“七板儿”的那种花船。撑船的是个老人,河水不宽,点一两篙就过河了。渡口的一侧是条小巷叫渡船口,与其相接的升州路,老南京称作陡门桥,附近有许多竹器作坊,一年四季弥漫着竹篾的味道。家家门前堆放着竹椅、凉床一类竹器,最有名的是竹筷。“陡门桥的筷子——两头忙”,至今还留在老南京的口中。

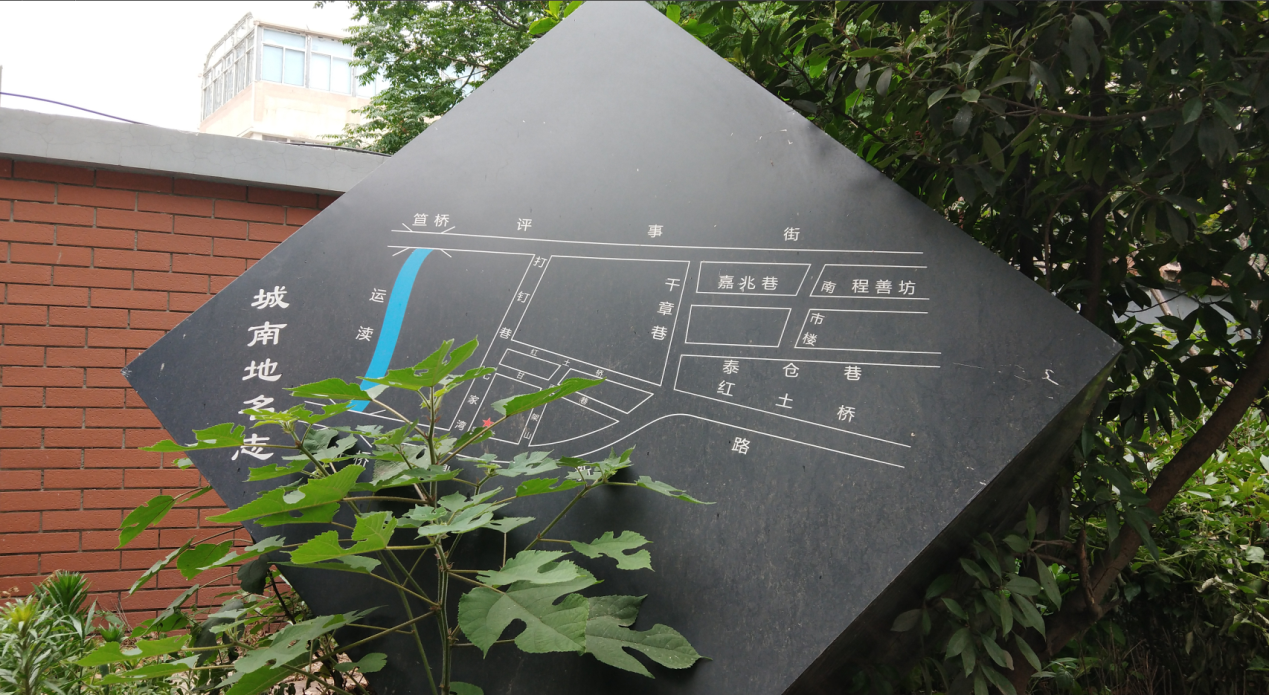

评事街本名皮市街

讲到南京过去繁华,常在报纸上见到一张评事街的照片,店名煊赫,旗招飘拂,那是晚清时期拍摄的,可见作为商业街,评事街已经兴盛了许多年。直至20世纪四五十年代,它仍保持着那样的热闹。

评事街商业发展的历史可以追溯到元代,蒙古人占领了南京之后,民族融合带来了饮食、衣着习惯的改变(食用牛羊肉和穿戴皮衣、皮件),同时催生了新的商业贸易活动,如牲畜和皮毛交易。正是那时,七家湾一带有了众多回民聚居,产生了皮毛交易市场——“皮市”,评事街正是“皮市街”的讹读。明朝初年南京有“九市十八坊”,保留到如今以“市”为街名的还有“牛市”“鱼市街”等多处,“皮市街”也当是其中之一。

南京有一句老话:“七家湾的牛——众人分了。” 讲的就是在那里屠宰的牛,肉、皮、骨都分别经过加工制作分散到市场上销售。与七家湾相去不远的评事街很自然地发展起“皮市”,历史长达几百年。直到中华人民共和国成立前后,评事街的皮货生意仍十分兴盛,光是专营皮张的店家就不下十余家。大店家货栈连着店面,做批发生意,成捆的皮张发往外地;小店家前店后坊,一张两张地零卖,甚至是裁剪开片出售。有的店堂当间便放置一张长大的木桌,就是加工皮张的案子(工作台)。有工匠当堂上栲、着色,完成制皮的最后工序,给登门的顾客看到真材实料。大部分皮作坊分布在附近不远的小巷裆里,与评事街相通的平章巷就有多家。制皮的工序相当复杂,制作中过程排放的气体和污水气味十分难闻。店家货柜上的皮张本身有很重的气味,再加上附近作坊排出的气体、污水,真是腥臊满街。

回民饮食极有特色

南京是江南一带回民的重要聚集区,由此发展起来的回民饮食风味独特,极大地丰富了南京餐饮行业,其中牛羊肉加工最具特色。评事街南端街口当年有一家清真餐馆“华乐园”,店面不大,名声不小,清真菜肴远近闻名。20世纪50年代迁至建康路朱雀路(太平南路)口,他家的砂锅牛肉老南京有口皆碑。

草桥清真牛肉锅贴扁食店

清真食品最为人称道的还是牛肉汤、牛肉锅贴等小吃。或者因为附近作坊皮张气味的关系,评事街上未见,附近小巷裆里倒是很有几家回民小吃店的牛肉汤令人叫绝。经常有慕名从下关、三牌楼一带远道赶来打“牙祭”的。店家一视同仁,不欺生。

彩灯艺术余绪

据《白下琐言》记载,明清时南京的灯市在笪桥市,元宵节前后的彩灯,评事街北端的笪桥远胜过夫子庙。19世纪中期,曾国藩重修夫子庙,灯市才转移过去。悠悠百年,到20世纪40年代,虽没有笪桥灯市这一名目,但每年元宵,这里的灯彩仍要比别的地方更好看,街边上小店家也会挂出一些彩灯兼卖。有一种说法:买纸灯到夫子庙,买纱灯就要到评事街。原因之一是许多灯彩艺人世代居住在笪桥附近;再一个原因,是南京传统的制花(绒花、绢花)的作坊都分布在评事街附近,如绫庄巷、绒庄街、绣花巷等等。作坊里工匠都有很好的手工制作技艺,变换制花改作灯彩并不费事。

笪桥灯市

制作绒花、绢花的大都是家庭作坊,主人制作,上年岁的妇女或孩子就近拿到评事街街边去卖。另外,皮张生意带动起另一类小生意,如制作皮鞋、皮衣、皮箱的工具、配件、饰物等等。评事街就此成了手工花艺和小商品市场,与相邻的马巷(中山南路一段)齐名。

审核:窦予然

发布:梁 刚

苏公网安备 32010502010180号

苏公网安备 32010502010180号