南京记忆|珍珠河的前世今生

玄武区志办 刘心林

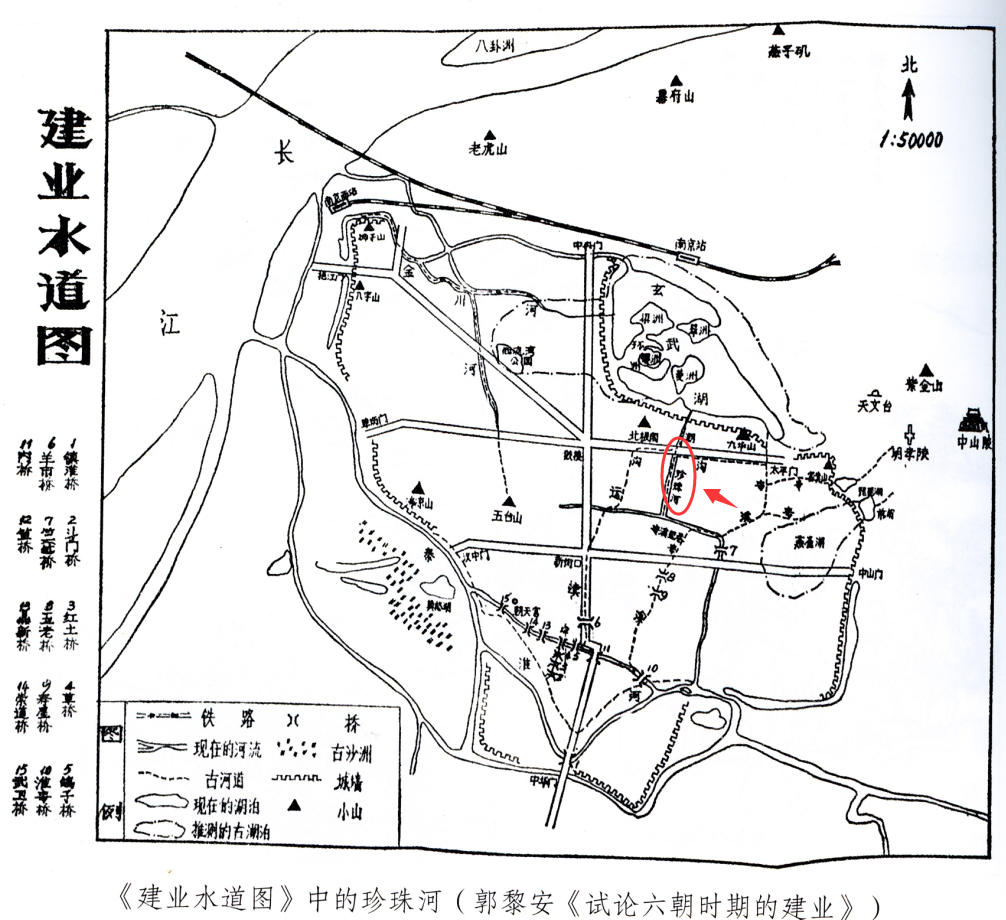

珍珠河位于南京城的东北部,起自武庙闸,经南京市政府大院,直到珠江路南与杨吴城濠北濠相会。珍珠河原系六朝时期都城建康城北的人工河道城北渠的一部分,开凿于东吴宝鼎二年(267),南唐以后称为珍珠河。

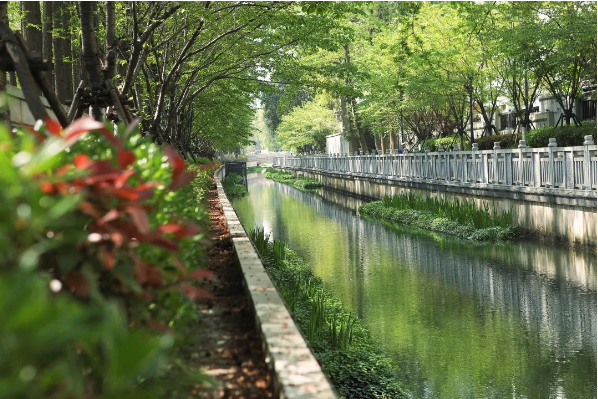

珍珠河一隅

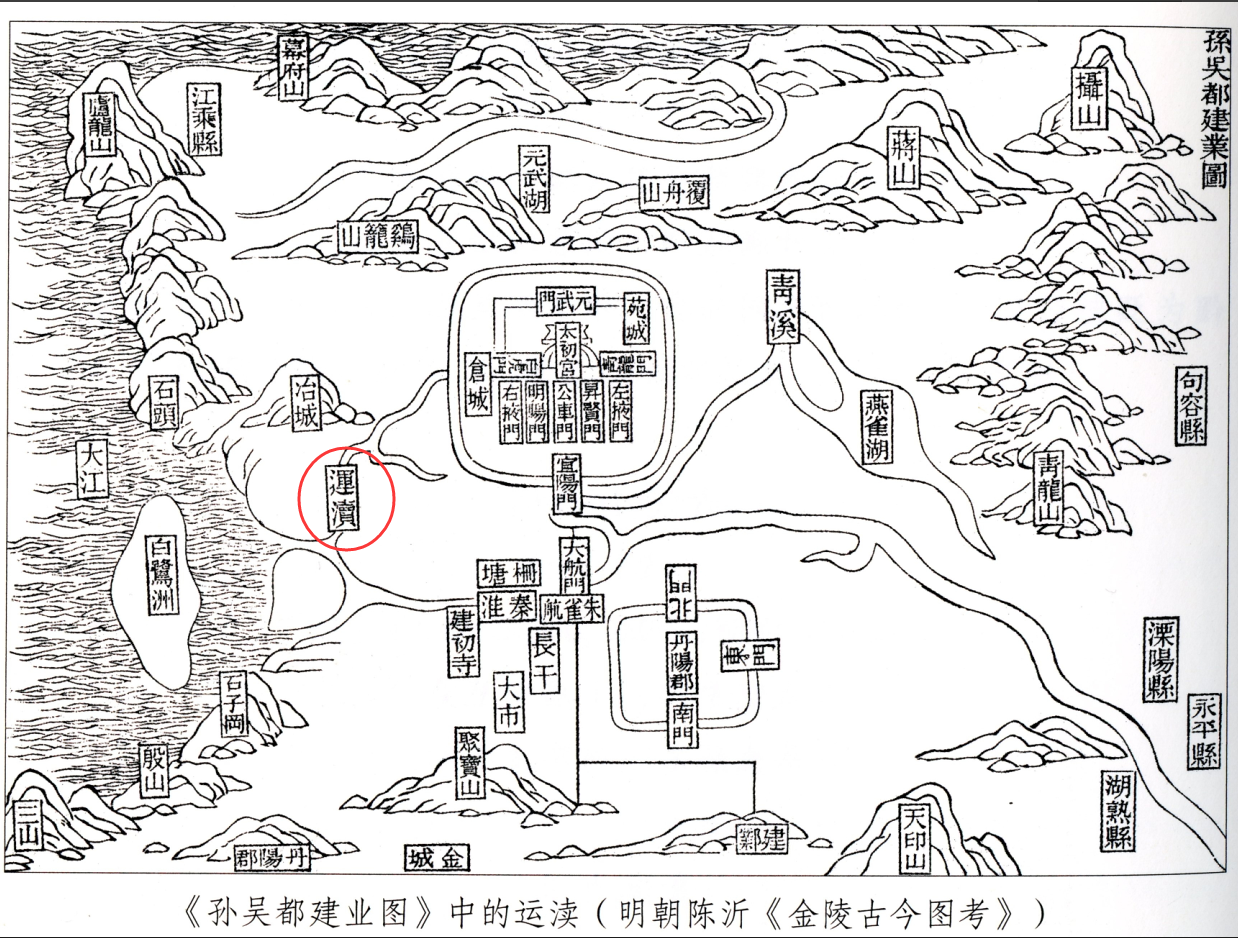

公元229年,孙权称帝,随后迁都建业(今南京),因其以水军立国,所以认为“秣陵有小江百余里,可以安大船,吾方理水军,当移居之”(《献帝春秋》)。建业地处江南,有得天独厚的自然条件,水道上南可连太湖水系,北通长江,与江淮唇齿相依。于是孙权便在此大兴土木,建造皇家花园和宫殿城阙,并在皇宫内建仓城。仓城是重要的皇家仓库,里面储存了大量的粮食和其他物资。由于仓城离秦淮河很远,运输极为不便,为了沟通城内的交通运输,也为了便于粮食和各类物资及时运往宫城,东吴赤乌三年(240),孙权派大臣郗俭在城内开凿运河,首凿运渎。

为了增加运渎水道的流量,又在仓城与后湖之间开凿了潮沟。潮沟东接青溪,南衔秦淮,西通运渎,北连后湖(玄武湖)。这样使得城内水路交通四通八达。东吴时的玄武湖面积比现在要大得多,而且有宽广的水道直通长江,与长江相连,江潮可以抵达湖内。新开的运河引后湖的水,又受江潮影响,所以称为潮沟。到东吴末帝孙皓在位时,又开南北流向的城北渠,渠北连潮沟,南通皇宫。

珍珠河出新后的景观

东吴以后潮沟经过多次疏浚,一直是城内运输的主要通道。到了南北朝,潮沟运输仍受到重视。南朝陈后主还对台城附近的一段潮沟加以修整,并在潮沟两岸广

奇花异木,并常来此游玩。传说有一次,陈后主和宫人乘小船在河中游玩,忽然天降暴雨,雨水洒落在河面的荷叶上,凝聚成千万颗明亮的水珠,陈后主和宫人浑身淋湿,狼狈不堪,游兴顿失。这时,有个侍从指着河面惊叫道:“此乃满河皆珍珠也。”陈后主闻听此言,放眼望去,倒也是,雨水溅起的水珠,确实像满河的珍珠,于是下令改城北渠为珍珠河,从此,珍珠河的名字便一直沿用至今。

珍珠河夜景

古代的珍珠河河深水广,可以通舟楫,都城内河道纵横,从清凉山泛舟可以直达鸡鸣寺。六朝以后,随着历史的变迁,珍珠河已经改变很多。据《秣陵集》卷四载,原珍珠河“自太平门北水关入城,经土桥、珍珠桥至浮桥,合于杨吴城濠之水,西转之竹桥,青溪之水入焉,又西过

成桥,明御河水入焉,又西过大中桥至东水关,与淮水合。”六朝以后,珍珠河已非皇宫所在,于是,常有文人墨客慕名来此,此时的河水仍能通舟楫。有记载说,宋代著名政治改革家王安石,罢官后侨居金陵,常泛舟珍珠河,再由此进城。到了明初,珍珠河的西流之水被切断,运渎开始逐渐淤塞。而清代到民国初年,珍珠河河岸更是垃圾成堆,水流污浊,所以清代诗人在写珍珠河时都非常伤感。如清代诗人陈文述写道:“十斛明珠散不收,一江春水向东流。我来系棹吟罗袜,又是潇潇暮雨秋。”

中华人民共和国成立以后,对河道进行了疏浚和清淤,但是也只存武庙闸至浮桥这一小段了。近年来玄武区人民政府再次对河道进行了清淤治理,岸边广植花卉桃柳等多种花木,并建成珍珠河公园,供市民游憩。

审核:窦予然

发布:梁 刚

苏公网安备 32010502010180号

苏公网安备 32010502010180号