南京记忆|方志大家陈作霖游栖霞满山留诗

张智峰

史志学家陈作霖是金陵一代名贤,素有“通儒”之誉。除了《可园文存》《可园词存》《可园诗存》等著作外,他还为南京留下了众多方志典籍,如《金陵通传》《金陵通纪》《上元江宁乡土合志》《金陵琐志》《明代金陵人物志》等。

著书立说之余,陈作霖还喜游山水,少年时即遍游南京城郊,远到牛首,近至钟山。其实,他对栖霞山也颇为偏爱,先后多次游历,留下诸多诗篇。

当年雅集题刻至今留存

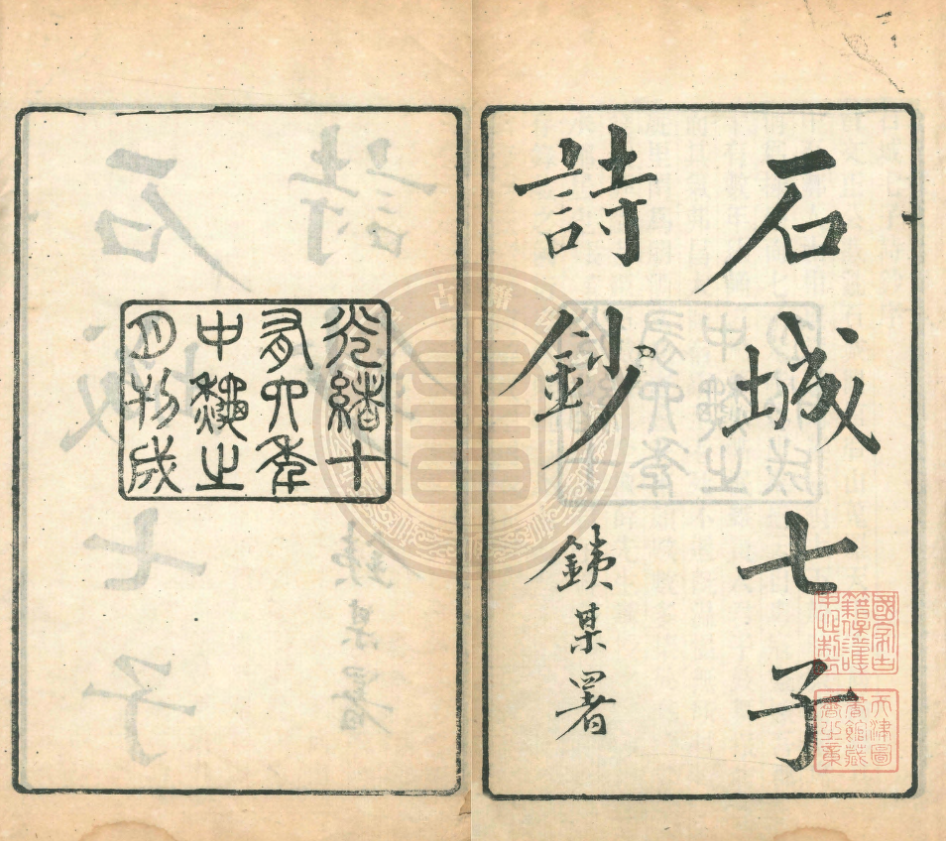

《石城七子诗钞》,选自中华古籍资源库

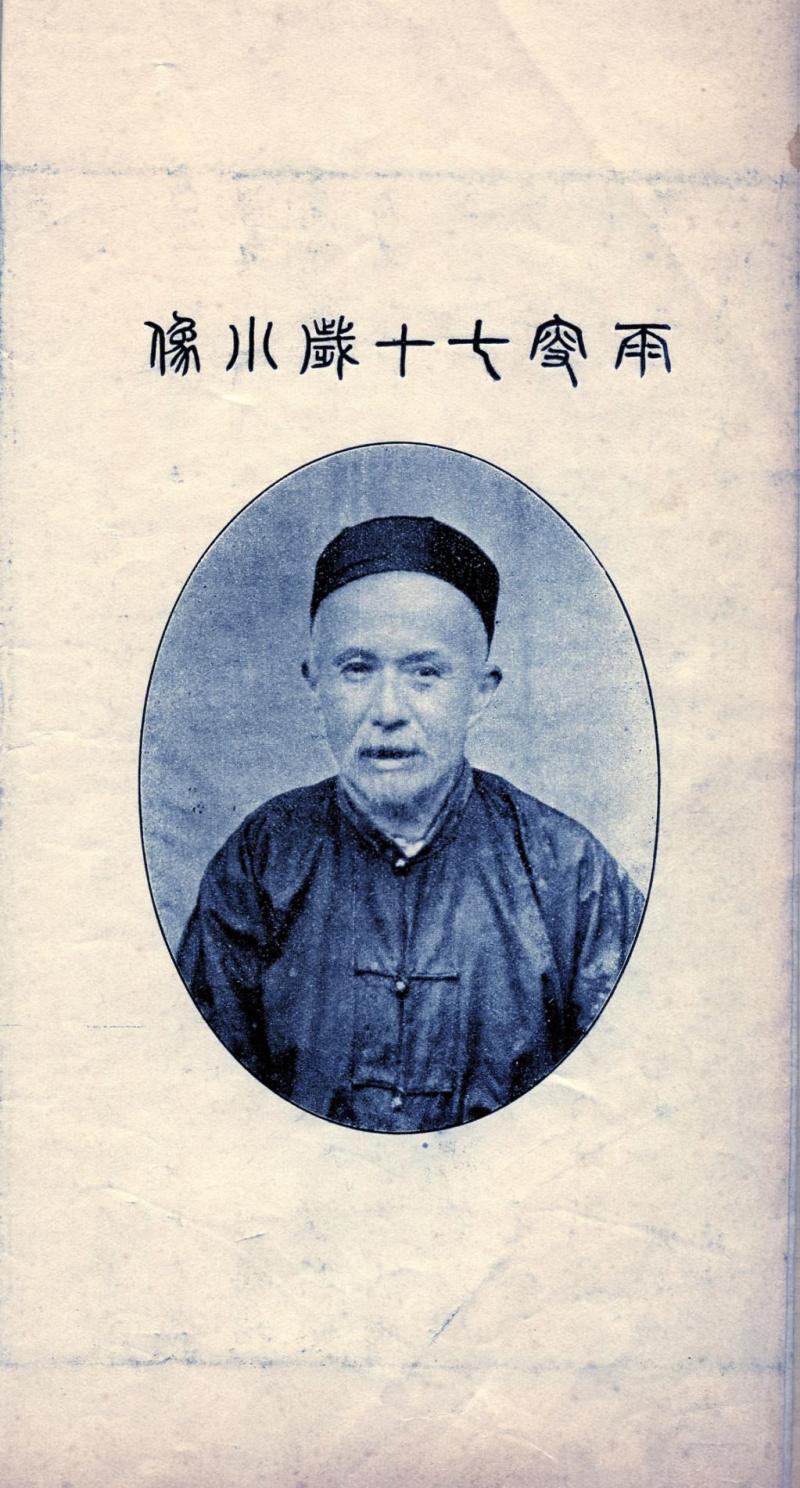

陈作霖(1837~1920),字雨生,号伯雨,晚号可园老人,与翁长森、顾云、邓嘉缉、蒋师辙、何延庆、朱绍颐等六人并称清末“石城七子”。太平天国覆亡后,时局趋于平稳。“石城七子”经常在一起吟诗赋词,雅集的地点或是莫愁湖、玄武湖、清凉山,或是薛庐,有时也会在秦淮河上泛舟。

远郊的栖霞山,也是理想的雅集场所。栖霞山对“石城七子”而言充满了诱惑——翁长森曾为了寻觅栖霞山的题刻在这里长住了四十余日,他还提议到栖霞山雅集,但由于路途较远,交通不便,栖霞山雅集的事,一度搁浅。

光绪八年(1882)冬,随着朱绍颐去世,“石城七子”栖霞山雅集之事,终究未能实现。到光绪十五年(1889)十月,在翁长森的邀请下,顾云、邓嘉缉、蒋师辙、郑孝胥等人才终于能一同探访“秋栖霞”。

游历过栖霞山后,邓嘉缉写下了《夜宿栖霞寺分赋得宿字七言二十韵》《栖霞寺晚步》等诗。顾云则留有《铁梅招同熙之绍由苏龛游摄山》《摄山作》《夜宿栖霞寺》等作品。蒋师辙也题写了《同熙之石公铁梅郑苏龛孝胥登摄山纪游九首》等诗作。

一行人意犹未尽,还在天开崖的石壁上留下了“光绪已丑十月江宁翁长森招同闽郑孝胥上元蒋师辙顾云同邑邓嘉缉游此”的题刻。125年过去了,这一通题刻至今留存。

手摇折扇心今栖霞

这一次栖霞山雅集,陈作霖因故未能同行,也使得他赴栖霞山的愿望更加强烈。在陈作霖的诗作中,他也多次表达了这样的愿望。

尚兆山(字仰止)曾经送给他一把用栖霞山残碑拓片制成扇面的折扇。陈作霖手摇折扇,心里想的是栖霞山。他在《题尚仰止旧赠摄山残碑字折扇二首》一诗中写道:“我生虽江南,未涉江乘地。摄山秀拔群,望之何曾至……无何仰止死,旧约不克遂。见扇良怃然,腹痛伤往事。摄山无恙在,雨余积深翠。”

陈作霖还在《可园对雨》一诗里写道:“青山在知是,栖霞第一峦。”而另一首诗也提到了栖霞山,曰:“平生雅志耽山水,不待花时已泛查。毕竟好游输老铁,访碑相约入栖霞。”

《可园文存》书影

陈作霖在《可园文存》中坦言:“予喜游山水”,他游历过钟山、牛首山,而对有“秋栖霞”之美誉的栖霞山,却迟迟未能成行。

“天开一境最奇绝”

光绪二十二年(1896)四月初七,陈作霖借游历镇江路过栖霞山之际,顺道进行了探访。与多数人乘车、骑马,从陆路而来不同的是,陈作霖则是乘船沿长江顺流而下。

天色近晚,船停靠在栖霞山东北侧,长江边上一个叫摄山渡的渡口。望着波涛翻滚的长江,陈作霖心中五味杂陈,他写下了《摄山渡晚望》:“百种情怀不自持,天将好景塞予悲。澄江如练霞成绮,绘出元晖五字诗”。复杂的心情,如同滔滔江水一泻千里,从诗中汩汩而出。

栖霞古寺

到了栖霞山后,栖霞寺、千佛崖、叠浪岩、珍珠泉等著名景点,他都一一探访,心情也由刚来时的忧郁,变得舒坦起来。

千佛岩

诗兴大发的陈作霖,写下了《游摄山栖霞寺观千佛石像历叠浪崖玩珍珠泉将登最高峰因雨不果作长歌以纪之》洋洋洒洒172字的七言长诗。诗中写道:“廿年前抱游山愿,无奈久为尘事溷。一旦扶筇得得来,自矜腰脚犹顽健……”虽然当时已经是60岁的老人,但陈作霖依旧腿脚利索,“循岩百转路愈高,泉流足底声滔滔。”

天开岩的奇险,令陈作霖发出了“天开一境最奇绝”的感慨。这一次栖霞山的经历,了却了陈作霖二十多年的心愿。

雪中栖霞“千佛披雪”

陈作霖第二次游栖霞山是在光绪二十八年(1902)正月初七,与上次一样,陈作霖一行人还是乘船而来。在摄山渡渡口歇了一晚后,第二天早上,由渡口绕道石步桥,再到栖霞寺。

石步桥位于栖霞山西北麓,对陈作霖来说并不陌生。在《金陵物产风土志》里,陈作霖对石步桥的折扇有过描述:“若北乡石步桥人亦善柔治竹木,或檀香,或桃丝,皆扇骨之质也。”

第一次来是初夏时分,第二次则是雪中栖霞行。这天,一场大雪将栖霞山银装素裹,通往栖霞寺的道路两侧的松、桧等行道树上,都挂满雪花。

品外泉

陈作霖的游览线路是舍利塔、无梁殿,过品外泉,沿中峰涧拾级而上,至纱帽峰,转道珍珠泉而归,看过明徵君碑后,他还留意到了禅堂上一幅明太祖朱元璋的画像。一路前行,雪后的千佛崖犹如一幅画卷,展现在他的面前。

略有遗憾的是,陈作霖两次来栖霞山,一次下雨,一次下雪,他错过了登上最高峰的机会。除诗作外,陈作霖还在《可园文存》中,记叙了游栖霞山的经历,为今人留下珍贵的清代栖霞山史料。

审核:窦予然

发布:梁 刚

苏公网安备 32010502010180号

苏公网安备 32010502010180号