南京记忆|老虎头的红苋菜

谷万中

旧时,南京中华门门东一带曾经拥有不少菜地,直至20世纪五六十年代,门东武定门小心桥、老虎头一带,还有大片田地和星罗棋布的水塘,仍然保持着一派田园风光,白鹭洲公园的周边以及南京市第二十七高级中学(夫子庙校区)大操场的边缘,都能够看到一畦畦绿油油的菜地,大油坊巷里、小西湖的附近也有不少小块的菜园子。

旧时南京城内的水塘与菜地

那时,门东的菜地皆为肥沃的黑土地,使用的又是自然农家粪肥,成本低且不去说,种植的蔬菜还没有污染,用现在时兴的词汇来形容,那就是“有机”品种, 而且现摘现卖,无任何中间环节,绝对是对口直销,物美价廉,深受南京市民的欢迎。

栖息在这里的菜农,多为南京土著,世世代代在这块土地上辛勤耕耘,长年为广大市民提供水灵、时鲜、可口的菜蔬。我的一个小学同窗,父母亲就是以种植自家的菜地为生,除双手略显粗糙以外,他们的装扮、居所以及生活方式,均与其他市民无异,可说是南京城里“末代”菜农的一个代表。

印象中,相对于普通的市民,菜农们的生活有滋有味,甚至还要更宽裕些许,因为那时一般居民大多是靠微薄的固定工资来支配日常开销,菜农们只要风调雨顺,将菜蔬摘下就能够立马变现,手头自然就活络多了。

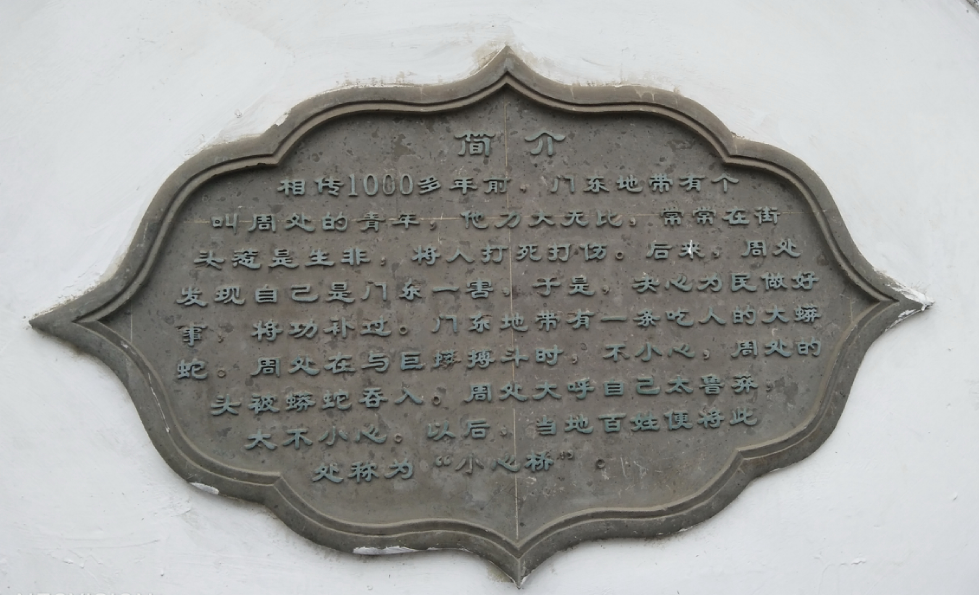

小心桥街巷简介

韶过了老门东的菜地既往历史,不由就会让人联想起旧时南京,一种春夏之交常进嘴的时鲜蔬菜,最具特色的老门东红苋菜来。武定门附近,小心桥、老虎头一带,历史上以盛产红苋菜而闻名,这里种植的苋菜,菜叶鲜嫩,口感上乘,深受广大市民青睐。它的来历,据说就与那个大名鼎鼎的周处有着不解渊源。在南京版“周处除三害”的故事中,他打死南山的恶虎和北海的蛟龙后,拔剑割下了自己的头颅,将首级提在手中,匆忙往家奔去。路过老虎头地界的一个小水塘边的时候,周处恰巧被一个正在赶着涮马桶的老妇人撞见,立马就倒地身亡了。自此以后,周处手提着首级所经过的大片土地,鲜血淋漓的菜地上,就生长出了茂盛的红苋菜来。

白鹭洲公园

坊间传闻只可姑妄听之。然而,往日门东老虎头、白鹭洲公园一带盛产的苋菜之抢手,却是个不争的事实。这一带盛产的苋菜,红绿相间,棵子小而叶片圆润,表面微泛光泽,特别是中间夹杂的红叶十分诱人,与当下常见的叶子中间红四周绿的红苋菜截然不同,它是遍体通红。新鲜苋菜只需稍加整理,便可清洗下锅,一经拌炒便十分酥烂,真正味道鲜美,色、香、味俱佳。南京人吃苋菜时的经验之谈,“淡、烫、烂”三字诀,在其中得到极致发挥。

南京人爱尝鲜的嗜好是出了名的,得天独厚,家门口附近就有菜园子相陪伴,着实宠坏了老南京人。记得老南京人还有个“拔苋菜”的传统,笔者就有过跟随母亲和家门口邻居,在挨晚时刻结伴前往附近的菜园“拔苋菜”的难忘经历。俗话说,“老头卖花生——就这堆(儿)”,大家忙着亲手将地里认准的新鲜蔬菜连根拔起,抖抖泥头后分别装进各自的竹篮里,手中夹着现钞的菜农站在一旁紧盯着。待选择的菜蔬拔好以后,根本用不着称重,大致估个堆(儿)就付钱,想要添点儿、饶一些的没人会跟你计较,真乃价格公道,童叟无欺。

审核:窦予然

发布:梁 刚

苏公网安备 32010502010180号

苏公网安备 32010502010180号