陆晖

1945~1948年,驻扎在上海的美国空军少尉马丁·威廉·席勒(Martin William Hiller)拍摄了一批记录当时南京的彩色老照片,其中有一张照片拍摄的是南京中山门外卫岗的国民革命军遗族学校女校及农场,是迄今所见唯一一张记录抗战胜利后卫岗遗族女校及周边面貌的珍贵影像。

马丁·威廉·席勒拍摄的“南京农民在田间劳作”老照片

这张照片为“Farmers working in a field in Nanking(南京农民在田间劳作)”,在席勒相册里编号为09-79,时间标注为1945年。不过根据同一批中其他照片上的信息判断,这个年份并不准确,这批照片的拍摄时间很可能在1948年六七月间。

遗族女校往事

1928年10月,国民政府为抚恤辛亥革命、北伐战争中牺牲的革命烈士遗孤,决定在南京创办一所国民革命军遗族学校。校址的选择由中山陵园主任技师傅焕光负责,最后定在中山陵附近的四方城东南、卫岗西北。遗族学校由中山陵设计者吕彦直规划校舍总图,后因吕彦直患病,改由朱葆初继续绘制校舍详细图纸。1929年2月14日,校舍开工建设,同年9月,第一部分校舍竣工,学生即由城内大仓园临时校舍(今中山东路145号)迁入新校舍。至1931年,遗族学校全部校舍落成。

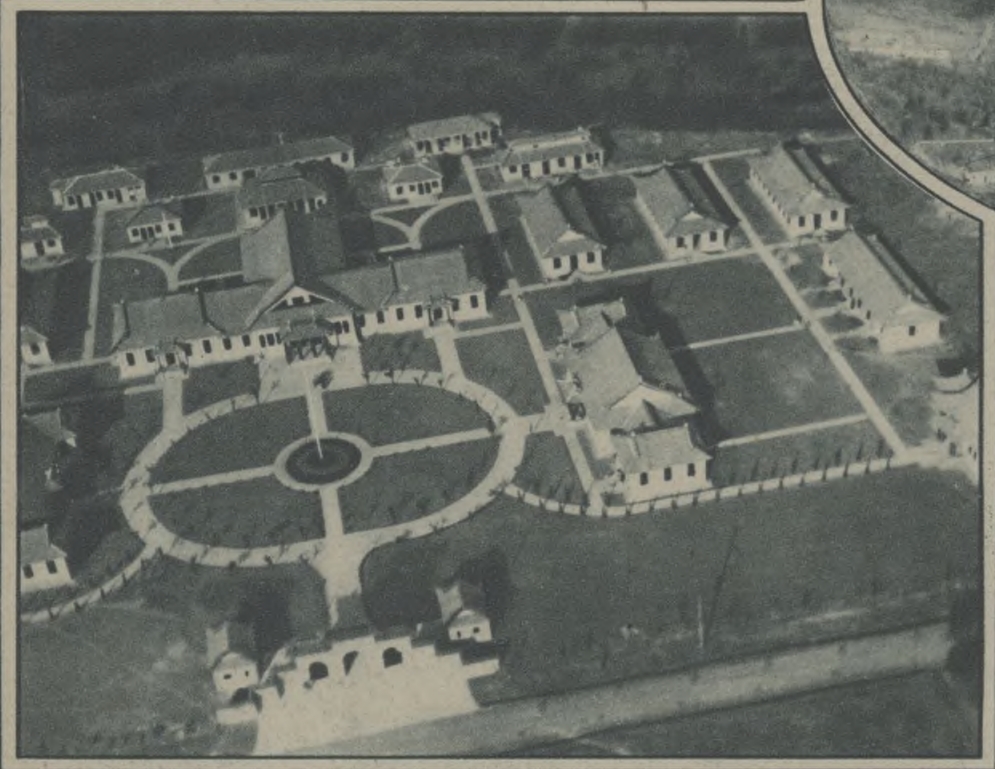

四方城遗族学校鸟瞰

遗族学校最初是男女同校,但随着学生人数不断增加,校舍不敷分配,加上学生一年一年成长,男女学生在一起学习、生活多有不便,因此学校于1930年12月起实行男女分校。男校仍沿用陵园界内校舍,校名不改,蒋中正任校长,女校则改称“国民革命军遗族女子学校”,以城内羊皮巷1号(原为国民革命军总司令部侍卫班房屋,后来此处为东风剧场原址)为校舍,宋庆龄任校长。1933年12月,遗族学校校董会成立,男女两校校务便由主席校董宋美龄全面管理。

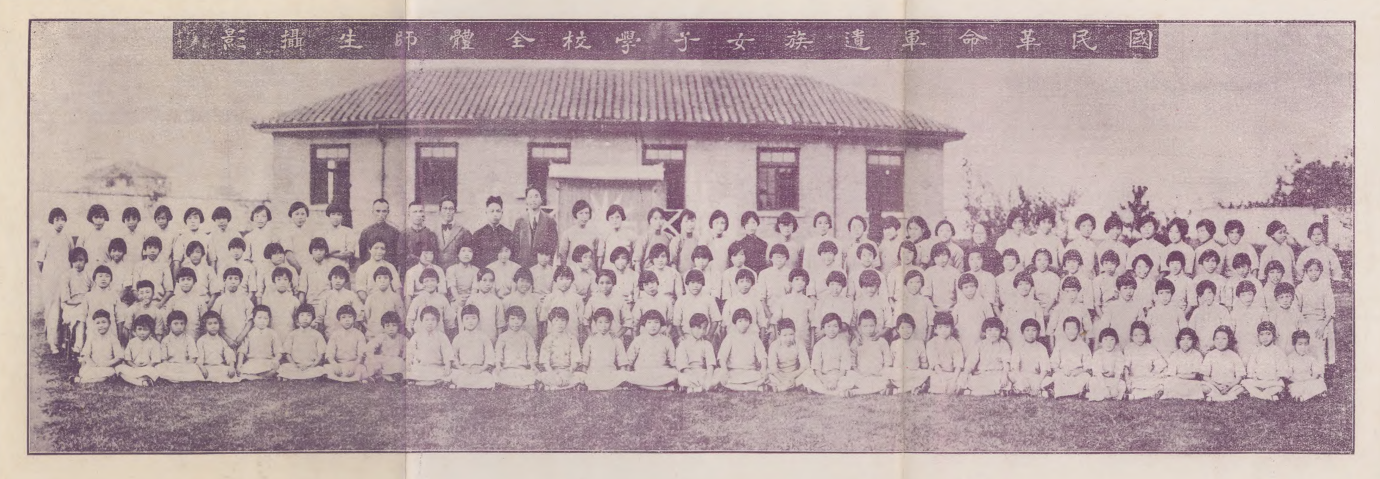

1934年,遗族女校师生在羊皮巷校园合影

1934年,鉴于女校学生人数日增,羊皮巷校舍虽经多次扩充,仍狭隘不敷应用,宋美龄指拨中山门外京汤公路旁遗校农场百亩为女校校址,开始建筑新校舍。

据遗族女校第三任校务主任陈伊璇撰写的《国民革命军遗族女校校舍建筑记略》(载于《遗族校刊》1935年第二卷第四期)记载,1934年4月18日宋霭龄召集上海妇女救护伤兵医院理事会诸理事开会,议决将该会余款十万元捐助给遗族女校作为建设新校舍经费。同年6月,宋美龄从江西回到南京,组建女校建筑委员会。

女校新校舍与男校南北相对,建筑包括办公楼、健身房(大礼堂)、疗养室、教室四座、宿舍四座及饭厅、厨房等,由基泰工程司设计并监造,钱梅记营造厂承建。1935年4月18日,遗族女校在卫岗新校址举行奠基礼。奠基礼由遗族学校校董叶楚伧主持,各机关社团代表数十人、遗族学校全体师生五百余人到场参加。叶楚伧发表演讲后,至新建的办公楼前奠树基石。奠基石上有宋美龄题写“国民革命军遗族女子学校校舍奠基纪念”等字,石下藏有铜盒一具,里面除了有女校校舍建筑记略、建筑图样、建筑说明书外,还放了一面绸质国旗、一份当天的《中央日报》和一枚当时使用的银元。

新校舍于1935年9月建成。新校舍建筑加上搬迁进驻的设备,共耗费20万元,经费主要来源于上海妇女救护兵医院理事会的捐款和女校过去3年经费结余。1935年10月12日,女校由羊皮巷迁入新校舍。1936年,又新建一幢西式住宅房及玻璃花房,供学生实习家政、学习种植花卉。

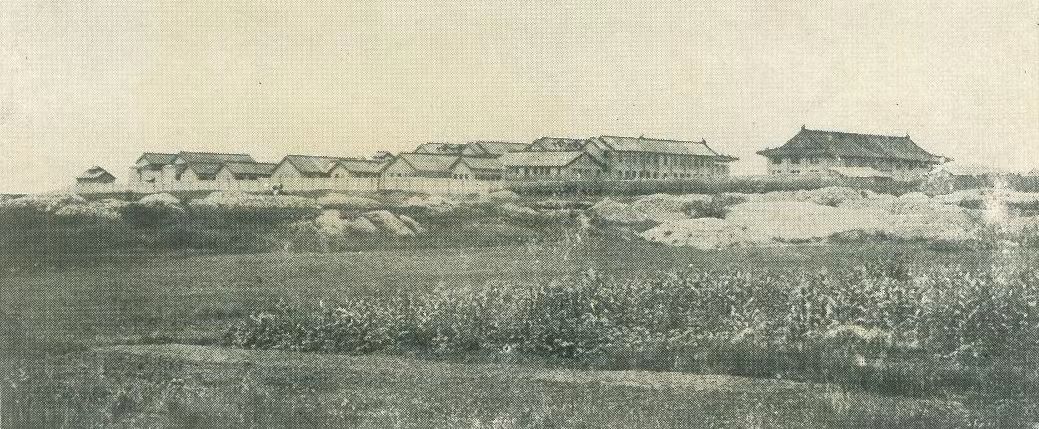

遗族女校校园全景(选自《国民革命军遗族女子学校五周纪念册》)

2007年,遗族女校校友赵嗣娴女士向采访者描述了当年女校校园的样子:

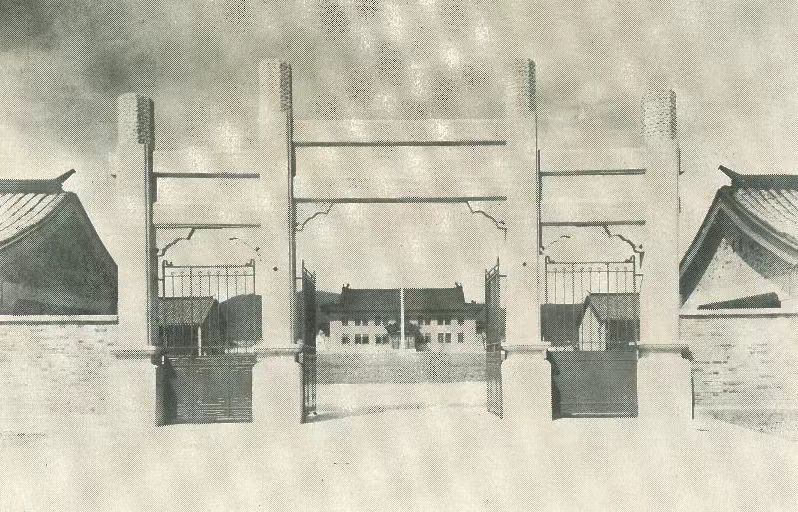

新校牌楼式校门的上方标有白底蓝字的“国民革命军遗族女校”校牌,显得十分鲜艳夺目。一进校门,眼前即呈现出一片椭圆形的大型花圃,繁花似锦的花丛中耸立着白色旗杆。光洁平坦的水泥路围绕在花圃的周边,让汽车和行人都可舒坦方便地进出校园。

校园正中,一前一后矗立着两座雕梁画栋的宫殿式大楼,新刷的红漆屋梁楼柱在阳光映照下晶莹闪亮,煞是气派。前面一座是办公大楼,内设校务、教务、训育、事务、图书等室及大型会议室。楼旁有两大间房屋,另开边门出入,内储办公用品和学生生活学习上的必需物品。后面一座大楼是大礼堂兼作雨天健身房,大楼两侧是学生教室、宿舍、浴室、医务室和运动场等。这在当时堪称是国内一流的女校园。

——桑万邦《国民革命军女校旧闻逸事》(《钟山风雨》2007年第6期)

1937年“七七事变”爆发后,遗族男女两校奉命采取紧急措施,将小学和初中学生分批遣散,由家中或监护人领回,女校当时有20多名初中生随男校学生一起撤退到贵州铜仁就地入学。南京沦陷前,遗族男、女两校包括实习牧场奶牛群都已分散撤退。侵华日军占领南京后,遗族男校沦为日军伤兵医院,女校则被日军侵占作为养犬场,校园遭到严重破坏。

抗战胜利后,遗族男校于1946年秋率先复校,女校也曾于1947年筹备复校,但后因局势发生变化,复校计划始终未能实现。

女校校舍在抗战期间是否全部被毁

据《钟山志》(南京出版社2009年出版)记载,南京沦陷期间,“遗族女校校舍全部被毁”。这个说法不完全准确。

抗战胜利后,遗族学校校董会秘书钱用和受宋美龄委托,负责筹备恢复遗族学校。她在1976年回忆了遗族学校两校在抗战期间的损失情况,其中关于女校的描述如下:

……当即回京察勘校址,看到女校在二十五年(注:1936年)方落成的宫殿式办公厅,家庭式宿舍,和气象宏伟的健身房,不是变为废墟,就是已经改观。几排鸽笼式的狗屋,是日人拆毁原有房屋建筑的,用来训练警犬,直刺到我的眼帘和心底,当时要不是有人在旁扶持我,早已昏倒在地。幸走到家事实习室,见半截藤架犹存,玲珑雅致的小洋房,虽布满蛛网雀粪,尚屹立无恙,稍稍透过一口气来。

——钱用和回忆录《半世纪的追随》(东方出版社2011年出版)

曾任女校小学部、中学部主任的储子润先生在20世纪80年代撰写的回忆文章中也描述了战后女校状况:

遗族女校校舍,几乎全部被毁,仅存大门及两旁零星杂屋。学校被日军作饲养军犬之所,盖了许多狗房。

——储子润《国民革命军遗族学校》(1989年江苏古籍出版社出版的《南京文史集萃》第1辑)

钱、储二人的回忆基本一致:女校的大部分校舍确在战争期间严重损坏,或被毁为废墟,或被改变外观,只有少数房屋幸存。另据资料记载,抗战胜利后,农业部中央林业实验所在复员南京初期也一度借用中山门外遗族女校作为办公场所。

综上信息,遗族女校校舍在抗战期间“全部被毁”的说法并不准确,更严谨的表述应为女校校舍在抗战期间大部分严重毁损。

钱用和回忆,在1949年中华人民共和国成立前夕,女校校舍已由当时的遗族学校教务主任黎离尘督建一部分,但未及招生,局势便发生巨变,遗族学校师生在黎离尘率领下离开南京,一路辗转抵达台北。

储子润还回忆,南农(即南京农学院,1984年更名为南京农业大学,以下简称南农大)内的原女校教室在20世纪80年代初大部分还存在(储子润《南京国民革命军遗族学校》,1982年《文史选辑》第三辑)。这些教室应该就是1949年4月前重建的那一部分女校校舍。据南农大陈少华老师提供信息,女校旧址的老房子(部分可能是中华人民共和国成立以后修建)曾是南农子弟的幼儿园和中小学校教室,于20世纪80年代末被拆除。

1

1

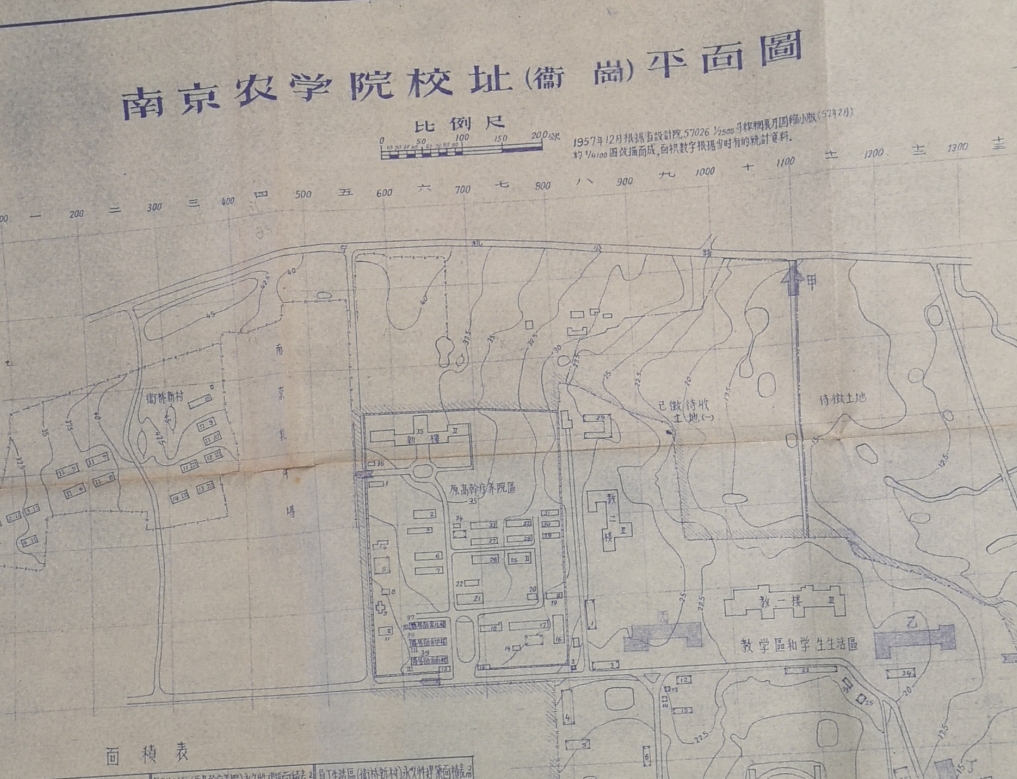

957年绘制的南京农学院卫岗校址平面图中遗族女校旧址

1949年后,卫岗原遗族女校被有关单位隶属占用,1957年9月至1958年初,南京农学院分两批从丁家桥小区迁至南京东郊卫岗原华东航空学院院址建校,此处也划归南农范围。经历数十年变迁后,遗族女校建筑遗迹今仅存一座作为原校门牌架的水泥牌坊。

遗族女校大门旧照(选自《国民革命军遗族女子学校五周纪念册》)

南农大家属区内的民国牌坊(陆晖拍摄)

这座仅存的女校大门牌坊,便成为辨识席勒拍摄的这张老照片的关键。

老照片中的卫岗遗族女校与农场

现在,再来仔细看一看这张老照片。

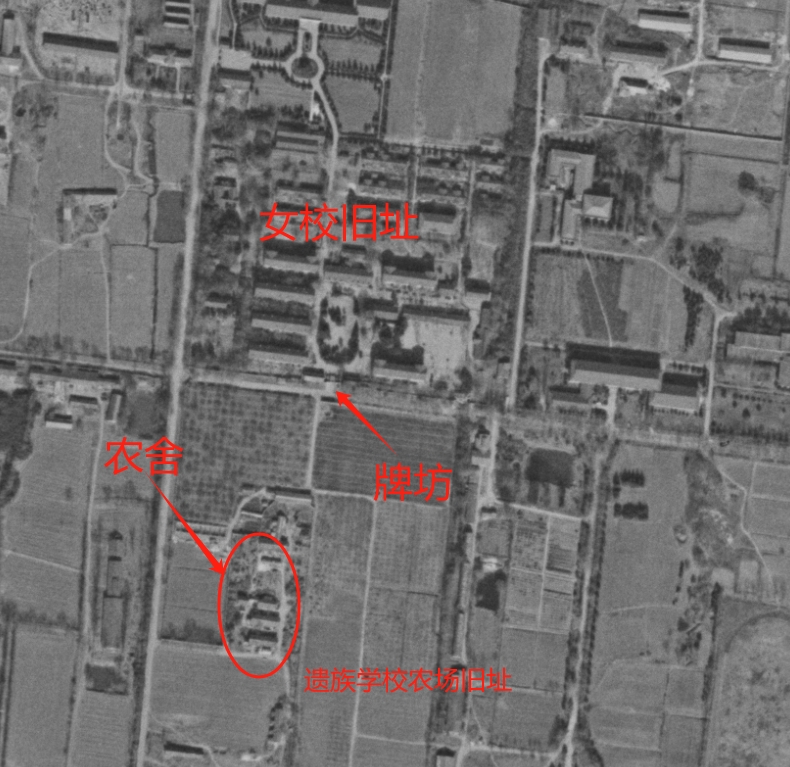

老照片画面是一片位于坡地上的农田,注意看照片右上角有一座牌坊,有些模糊,但能分辨出这是一座四柱朝天式牌坊。紫金山麓卫岗附近有不少牌坊,比如遗族学校(男校)校门、下马坊、韩恢墓道牌坊以及中央体育场的若干民国牌坊等等,但符合照片上这座牌坊结构比例、朝向等特征的,只有南农大内的那座民国老牌坊。

老照片右上角的牌坊

而老照片背景中的这段紫金山轮廓,只有在中山门外的卫岗、苜蓿园一带往西北方向才能看到。

遗族女校原址范围现为南农大西门外家属区的一个大院,中间仍然保留着一块椭圆形绿地,依稀还能看出当年的格局。大院处于坡地的上方,也与老照片上呈现的地势特征一致。

南农大家属区这个大院内还有一块椭圆形绿地,原女校办公大楼和大礼堂位置现分别为一个幼儿园的前后两幢楼(陆晖拍摄)

现在这里住宅楼林立,已很难想象过去的景象。其实直到20世纪80年代初,这一带依然还是一大片田园风光。对照1973年美国锁眼卫星拍摄的一张南京卫星地图,可以发现这时的环境与20世纪40年代相比没有大的改变,女校旧址南侧依然是大片农田,甚至连农田一侧几排房屋的位置、朝向,都是一模一样。

1973年12月2日美国锁眼卫星拍摄的卫岗女校旧址

不过,当年美国人席勒的拍摄焦点显然不是这座牌坊,而是在照片中央——田地里的一台履带式拖拉机!当年南京郊区农民居然已经实现了机械化作业?

据1947年南京老地图上的信息,女校牌坊前的一大片农田当年是遗族学校的实验农场。虽然女校未能复校,但这块田地毫无疑问具有特殊的“御用”身份。这一时期,遗族学校奶牛场已配备了先进的巴氏消毒设备,农场里出现拖拉机耕种,其实不足为奇。

钱用和在《半个世纪的追随》里回忆了她奉命恢复遗族学校农场的经过:

三十六年(注:1947年),奉命恢复农场,请遗校同学金陵大学农科毕业生汤鹤松为主任,由傅志章(注:傅焕光)校董督导经营,就女校附近农地购农耕机,耘刈除草,修建农舍。一年后,瓜草莓及其他农产品陆续出售,未到市场,已抢购一空。更在女校废墟挖出砖石水管,改建农场,办公室,农地扩充,业务日隆,是复校以来的好现象。

20世纪80年代末,储子润也在《国民革命军遗族学校》一文中回忆了这段历史:

1946年,牛奶场与农场先后恢复,急需有人主持。校董会派傅焕光多次到金陵大学协商,用借用方式调原遗校学生、金大毕业留校的汤鹤松回遗校工作。汤于1946年夏回到母校主持牛奶场、农场工作。汤到后,与联合国善后救济总署联系乳牛设备及农场拖拉机等设备,并由总署派美国技术人员来场协助训练使用技术人员。

这两段可以互补的回忆文字,交代了农场里农舍、拖拉机的来历,恰好可以成为席勒拍摄的那张彩色照片的注解。

1948年夏,美国人席勒来到南京东郊游览。途经卫岗京汤公路时,席勒被路侧遗族学校农场上正在耕作的拖拉机吸引,便让司机转弯,驶入那条由遗族学校(今卫岗前线大院)通往工兵学校(今后标营路上的解放军理工大学)的弹石路(1936年筑成,即今童卫路)。他下了车,兴致勃勃地走进农田,将镜头对准那辆拖拉机,轻轻按下了相机快门。

审核:窦予然

发布:梁 刚

苏公网安备 32010502010180号

苏公网安备 32010502010180号