志说南京|汉西门与四眼井

濮小南

汉西门,位于汉中门市民广场,南京城墙西段。汉西门始建于南唐,初名大西门,缘其南为水西门,时人反用其意,谓之旱西门。因旱、汉同音,久之,遂名之汉西门。明代陈沂《金陵世纪》卷一:“南唐城,初,伪吴杨行密子溥在唐末取州,后将徐温自领州,改筑城郭,比六朝宫城近南,截青溪水于内外,贯秦淮于城中。西据石头,为二门,即今石城、三山。南接长干,即今聚宝门。东以白下桥为限,即今大中桥,为东门。北以玄武桥为限,即今北门桥,为北门。石晋天福元年,为天祚二年(936),温假子知诰改姓李,昪,篡吴,国号‘唐’,为都城。宋、元城皆因之。”

汉西门

明初朱元璋在南唐都城的基础上,重修城阙,开城门十三,除保留南唐时的南门、大西、水西三门外,新辟十门。明顾起元《客座赘语》卷六:“皇明定都,大建城阙。城之域唯南门、大西、水西三门因旧,更名聚宝、石城、三山。自旧东门处截濠为城,开拓八里,增建南门二,曰通济,曰正阳。自正阳而北,建东门一,曰朝阳。自钟山之麓围绕而西,抵覆舟山,建北门,曰太平。又西据覆舟山、鸡鸣山,缘湖水以北,至直渎山而西八里,建北门二,曰神策、金川。西北括狮子山于内,雉堞东西相向,建二门,曰钟阜、仪凤。自仪凤迤逦而南,建定淮、清凉二门,以接旧西门,而周九十六里。”汉西门在明城墙13个城门中的规模仅小于聚宝(今中华门)、三山(今水西门)、通济三门,虽然水西、通济二门均被拆无存,但此三门原来都是由三道瓮城组成,气势十分雄伟,现尚有中华门城堡为例。汉西门则是由二道瓮城、三道城门组成的城堡,规制稍逊于中华门城堡,然而凝重厚实,则有过之而无不及,属于古城堡中的精品,是全国重点文物保护单位。

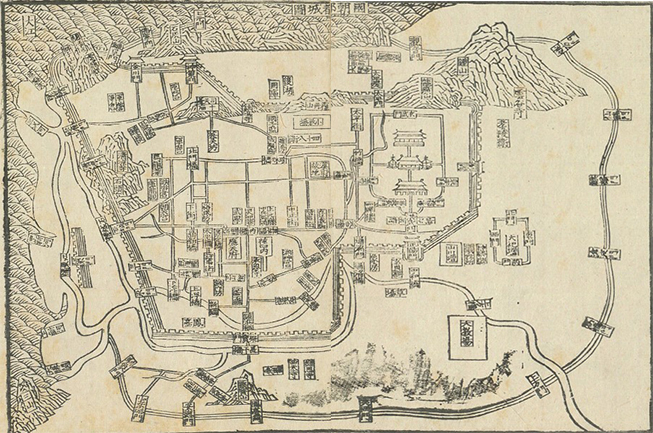

明代都城图,选自陈沂《金陵古今图考》

自古以来,汉西门地区一直是出入南京的水上交通要道之一。南唐保大元年(943),中书侍郎、平章事李建勋,罢为昭武军节度使,离开金陵出汉西门登舟时,受到皇子持御书相送,李建勋惶恐万端、感激之至,赋《离阙下日感恩》诗:“二年尘冒处中台,喜得南归退不才。即路敢期皇子送,出关犹有御书来。未知天地恩何报,翻对江山思莫开。斜日苇汀凝立处,远波微飏翠如苔。”及至后主李煜即位,将汉西门北侧石头山清凉寺的德庆堂辟为避暑行宫,遂使汉西门大街成为官宦百僚觐谒皇帝的必经之路,十分繁华。

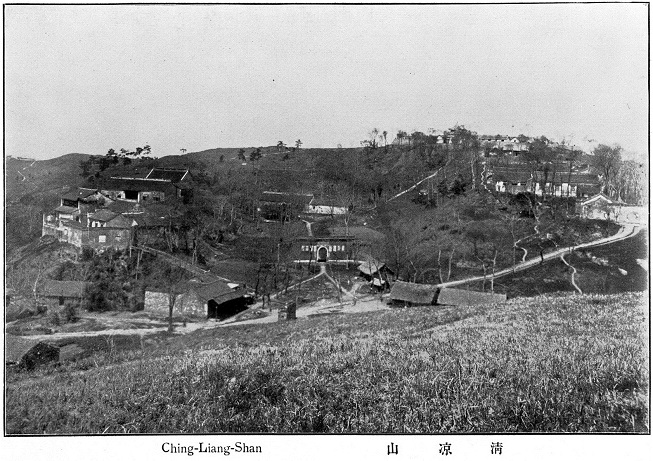

宋元时期,文人墨客造访金陵览胜,大多入汉西门径往石头城清凉寺探幽。其中,最著名的当数宋代苏轼和元代萨都剌。北宋元丰七年(1084)十月,苏轼调任河南汝州,途经金陵,王安石特地骑驴前往汉西门迎接。二人相携盘桓数日,谈诗说字,其乐融融。其间,曾同游清凉寺题诗,王安石《清凉寺白云庵》曰:“庵云作顶峭无邻,水月为襟静称身。木落冈峦因自献,水归洲渚得横陈。”苏轼《次韵赠清凉长老》诗曰:“过淮入洛地多尘,举扇西风欲污人。但怪云山不改色,岂知江月解分身。安心有道年颜好,遇物无情句法新。送我长芦舟一叶,笑看雪浪满衣巾。”王诗白描,苏诗寓意,两位诗豪,一段佳话。

元至顺三年(1332),萨都剌出任江南诸道行御史台掾史,是年秋,邀集同僚共赏石头城美景,并题《九日登石头城》诗:“九日吟鞭聚石关,翠微高处倚晴秋。西风不定雁初度,落木无边江自流。两眼欲穷天地观,一杯深护古今愁。乌台宾主黄华宴,未必龙山是胜游。”西风落木,殷忧潜藏,菊花宴酒,饮之喟然。特别值得一提的是,王安石在汉西门东侧正觉寺创建的锋龙书院,当时就非常著名。据《景定建康志》卷四十六载“正觉禅寺,一名铁塔寺,在城内西北冶城后岗上。……宋熙宁中,赐寺名曰正觉,塔名曰普照。王荆公尝于寺西作书院,有轩名箨龙。”为此,王安石作《题正觉院箨龙轩二首》诗:“北轩名字经平了,爱此吾能为赋诗。山雨江风一披拂,箨龙还自有吟时。仙事茫茫不可知,箨龙空此见孙枝。壶中若有闲天地,何苦归来问葛陂。”

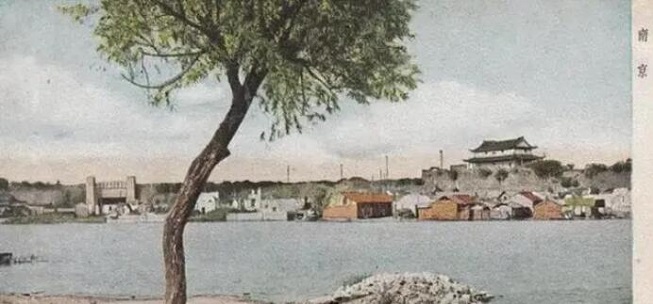

明清时期,汉西门沿袭旧制,依然是南京重要的水陆码头,据清代小说家吴敬梓在《儒林外史》里的描写,当时南京城里的居民,不管家住在城南或者城北,进出南京、走长江水路的,汉西门是必经的码头。清咸丰三年(1853),太平军占领南京,东王杨秀清设王府于汉西门大街原清山东盐运使何其兴宅院,青瓦黄墙,朱门楼高。大门上,左绘龙、右画虎,威猛欲出,行人望而生畏,故汉西门码头一度冷落。当历史的车轮行驶到民国20年(1931),随着城市的发展,南京城内的各种车辆日益增多,为方便交通,国民政府在汉西门北侧另辟汉中门。新城门宽约30米,为混凝土浇制的矩形城门。从此,门宽路平的汉中门行者日众,门窄地偏的汉西门日趋萧条。

中华人民共和国成立后,1956年9月21日,南京市人大在听取了文物专家朱偰等有关专家提出的意见和建议后,针对年久失修的南京城墙,制定了既保护人民生命财产安全,又保护珍贵古迹遗存的拆除方案,保留了中山门(朝阳)、中华门(聚宝)、汉西门(石城)、清凉门、神策门等明城墙和民国时期开辟的玄武门、挹江门以及中华人民共和国成立后新辟的解放门。

古四眼井

四眼井,位于汉西门东侧,明清时期,南京城内居民密集,人口多时近百万,故饮水之井,遍布全城。《白下琐言》卷一:“城中人烟辐辏,食井不可胜计。汉西门侧有四眼井,北门桥转东有三眼井,进香河尽处有九眼井,红纸廊转北有三道高井,小英府后街有方井,颜料坊内有凤凰井,四象桥转东有邀贵井,江宁县署后有金沙井,皆以井著名。”其中,保存至今的唯有汉西门四眼井。

据传该井为明初建造汉西门段城墙时,为解决役匠民工饮用水源而掘筑,因用水人匠众多,故设四眼,以缓其急。工程结束后,四眼井为汉西门城堡驻防军卒和周围居民共用。其井栏有四,田字形布列,用水者取水,任意一孔均可,不受方位限制,极为便利。其水冬暖夏凉,清澈甘洌,至20世纪60年代尚完好无损,为居民用水之源。后随着时代的发展,用井水作为生活用水的方式逐渐成为历史,四眼井亦湮塞干涸。但井栏上镌刻的“古四眼井”,仍赫然在目,证明此井是一处古迹遗存。2006年6月,此井被列为南京市文物保护单位。

审核:窦予然

发布:梁 刚

苏公网安备 32010502010180号

苏公网安备 32010502010180号