南京记忆|明朝开国丞相李善长

王振羽

朱元璋像

公元1380年,大明开国已十二年。在新朝立国之初,朝廷颁布政令,鼓励开荒、恢复生产,数十年战乱造成的田地荒芜、饿殍遍野的现象已逐渐消失。这一年,52岁的朱元璋依靠东南半壁的战略大后方,已完成了大明北伐、平定西北、经略西南。一切似乎都波澜不惊、水到渠成,但这位经常以“淮右布衣”自嘲而怀疑一切的皇帝内心却觉察出朝堂之上一团和气的气氛中掩藏着波诡云谲的权力倾轧。

山雨欲来

这年正月初二的傍晚,夜色渐渐浓郁。京城东南角,一个锦衣人从细柳坊一座府邸侧门闪出,他行色匆匆,沿着运渎向西,过桥折而向南,到下浮桥,又沿河往上疾走,过上浮桥,最终在李府巷韩国公李善长府邸门前停下了脚步。李府大门似乎心有灵犀,轻轻张开让进了来人。锦衣人进入主人密室后,随即跪倒喊了声:“老师救我”,然后哽咽难言。《明史•李善长传》对这个夜晚有含混简略记载:“惟庸乃自往说善长,犹不许。居久之,惟庸复遣存义进说,善长叹曰:‘吾老矣。吾死,汝等自为之!’”没错,锦衣人就是时为左丞相的胡惟庸,而他口中所称的“老师”即为韩国公李善长。

次日,正月初三,胡惟庸被人告发。正月初六,胡惟庸全家老少被悉数斩首,细柳坊胡宅被夷为平地。虽然这年胡惟庸案株连甚众,但李善长依然如故。只是十年后,御史交章劾李善长:“将军蓝玉出塞,至捕鱼儿海,获惟庸通沙漠使者封绩,善长匿不以闻。”而其奴卢仲谦等亦告李善长与胡惟庸通赂遗、交私语,知胡惟庸谋逆而不揭发,狐疑观望,李善长最终被杀。

择木而栖

李善长,字百室,濠州定远人,他年长朱元璋14岁,比刘基小3岁,通晓法家学说,善运筹,长预谋。朱元璋平定滁州后,李善长前往迎接拜见。朱元璋知道他是当地年高有德之人,对他以礼相待,并将他留下掌管文史书籍。《大明英烈传》描写说,李见到朱元璋,就很兴奋地说,天下混乱纷纷,一派混沌,风雨如磐,我来找红太阳了。朱元璋闻听之后,大为高兴。朱元璋曾郑重其事地问李善长:“天下之乱什么时候才能平定呢?”李善长胸有成竹地回答说:“秦末战乱之时,汉高祖从普通百姓中崛起。他生性豁达大度,知人善任,不胡乱杀人,五年成就了帝王基业。现在元朝纲常已经混乱,国家四分五裂。倘若您效法汉高祖,天下便可轻易平定!”朱元璋称赞他言之有理。

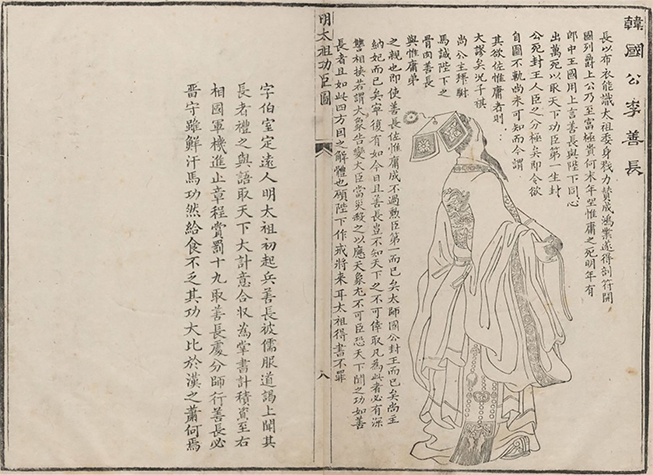

韩国公李善长,选自《明太祖功臣图》

李善长跟随朱元璋攻占滁州,他发挥特长,参与重大事务的决策,主管军队的物资供应,很受朱元璋的信任。朱元璋威名日益显著,前来投靠者众,李善长都一一考察他们的才能,再禀告给朱元璋。他还替朱元璋对投诚者表达诚挚情意,使他们能够安心卖命。有人因为某些事情相互意见不合,产生矛盾,李善长都能想方设法从中调解,做好思想工作。郭子兴因听信流言而怀疑朱元璋,逐渐剥夺他的兵权,还想从朱元璋身边把李善长夺过来辅佐他,李善长都予以谢绝,并坚定地跟随朱元璋。

朱元璋驻军和阳时,亲自率军前去进攻鸡笼山寨,只留少量兵力让李善长带领留守。元军得知消息后前来偷袭和阳,李善长巧妙设下埋伏打败了元军。朱元璋获得巢湖水师后,李善长极力赞成渡江发展。攻克采石后,朱元璋率军直趋太平,李善长事先写下榜文,严禁士兵违反军纪。太平城被攻下,李善长马上将榜文贴在四通八达的道路两侧,军中秩序井然,秋毫无犯。

朱元璋担任太平兴国翼大元帅时,以李善长为帅府都事。不久,朱元璋攻克集庆路。在将要攻取镇江时,朱元璋担心诸将约束不了部下,便佯装发怒,要惩罚他们,经李善长力劝,此事才得以解决。朱元璋为江南行中书省平章时,以李善长为参议。当时宋思颜、李梦庚、郭景祥等都为幕僚,而军机进退、赏罚章程,多由李善长决定。朱元璋改枢密院为大都督府,命李善长兼领府司马,晋升为行省参知政事。

朱元璋称吴王,任命李善长为右相国。李善长通晓典故,裁决事务非常迅速,又善于辞令。朱元璋招贤纳士时,总是让李善长起草文告。朱元璋前后率军征讨,都命李善长留守,将吏顺从,居民安然,为前线将士运输兵饷、粮饷,从不缺乏。李善长在再三斟酌元制、去其弊端之后提出专卖两淮之盐,设立茶法,恢复制钱法,开矿冶铁,制定鱼税,国家财富日益增长。

封爵拜相

洪武元年(1368)九月,朱元璋论平吴之功,封李善长为宣国公。朱元璋改官制,以左为大,李善长为左相国。朱元璋当初渡江时,经常使用重典。有一天,他对李善长说:“法有连坐三条,不是太过分了吗?”李善长因此请求除大逆之罪外,全部免去连坐之罪。朱元璋还让他与御史中丞刘基等裁定律令,颁示朝中内外。朱元璋即帝位后,追封自己祖先及册立后妃、太子、诸王,都由李善长担任大礼使。朱元璋设置东宫官属,以李善长兼太子少师,授为银青荣禄大夫、上柱国,参与决定军国大事,其他仍然如故。朱元璋巡幸汴梁,李善长留守,一切事情都可以不经请示灵活处理。不久,李善长上奏确定六部官制,商议官民丧服及朝贺东宫礼仪,奉命监修《元史》,编写《太祖训录》《大明集礼》等书,确定天下山川神祇封号,封立诸王,爵赏功臣,事无巨细,朱元璋都委托李善长与诸儒臣商议执行。

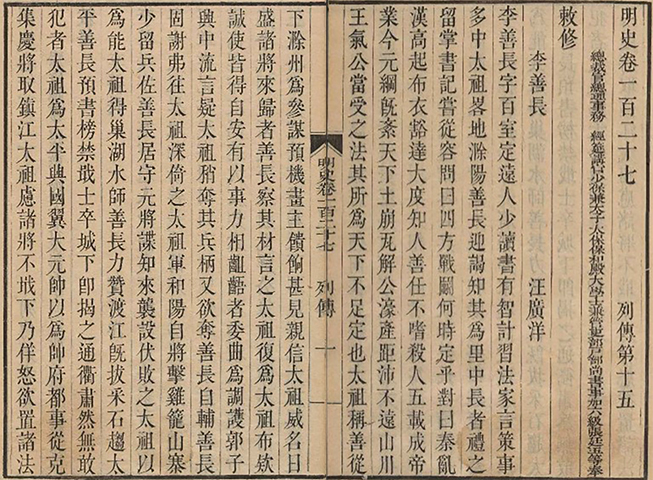

《明史·李善长传》

洪武三年(1370),朱元璋大封功臣,他说道:“李善长虽无汗马功劳,但跟随我多年,供给军粮,功劳很大,应当晋封大国。”李善长被授为开国辅运推诚守正文臣、特进光禄大夫、左柱国、太师、中书左丞相,封为韩国公,年禄四千石,子孙世袭。并授予铁券,免李善长二死,其子免一死。当时被封公者,还有徐达、常遇春之子常茂、李文忠、冯胜、邓愈等。诏书中将他比作萧何,对他褒奖备至。

但李善长外表宽厚温和,内心却爱嫉妒,待人苛刻。参议李饮冰、杨希圣,只是稍微冒犯了他的权威,李善长马上将其罪上奏皇上,黜免了他们。李善长与中丞刘基争论法令,以至于辱骂刘基,刘基只得避让,请求告老还乡。明太祖所任用的张昶、杨宪、汪广洋等都先后获罪。

洪武四年(1371),李善长因病辞官归居。明太祖赐临濠地若干顷,设置守坟户一百五十家,赐给佃户一千五百家,仪仗士二十家。一年后,李善长病愈,太祖便命他负责修建临濠宫殿,将江南富民十四万迁徙濠州耕种,让李善长管理他们,留在濠州数年。

洪武七年(1374),太祖提升李善长之弟李存义为太仆丞,李存义之子李伸、李佑都为群牧所官。洪武九年,太祖以临安公主下嫁其子李祺,授为驸马都尉。初定婚礼,公主严修妇道。李家受宠显赫,烈火烹油,时人极为羡慕。李祺与公主结婚一个月后,御史大夫汪广洋、陈宁上疏说:“李善长恃宠自纵,陛下因病几乎十日不能上朝,他不来问候。驸马都尉李祺也六日不来朝见,召他至殿前,又不认罪,这是对陛下极大的不敬。”李善长因此获罪,被削年禄一千八百石。不久,太祖又命李善长与曹国公李文忠一起统领中书省、大都督府、御史台,同议军国大事,监督圜丘之工程。

恣肆权相

再说胡惟庸与李善长。胡惟庸出生年月不详,但可推断,他大致比李善长、朱元璋年轻十多岁,他与李善长是同乡,与张昶为友。元朝至正十五年(1355),胡惟庸投奔朱元璋于和州,历任元帅府奏差、宁国主簿、知县、吉安通判、湖广佥事、太常少卿、太常卿等职。至正二十七年,召为太常少卿,进本寺卿。洪武三年(1370),拜中书省参知政事。洪武六年七月,由李善长推荐,任右丞相,约至洪武十年,升为左丞相,位居百官之首。

自洪武三年(1370)中书省左丞相杨宪被诛之后,朱元璋认为胡惟庸有才干,对他宠信有加。胡惟庸也自觉奋进,小心谨慎,由此博得朱元璋的欢心,并进一步获得朱元璋宠信。他担任多年独相,生杀废黜大事,有的不报告朱元璋便自作主张。内外各部门的奏章,他都先拿来审看,凡是与己不利的,便立即扣下,不予上呈。四面八方热衷功名之徒,以及失去了职位的功臣武夫,竞相奔走于其门,贿送金帛、名马、玩好之物,不可胜计。大将军徐达极恨他如此奸恶,曾提醒朱元璋。胡惟庸怀恨在心,诱惑徐达的守门人福寿,图谋害徐达,但被福寿揭发。

御史中丞刘基也曾在朱元璋面前说过他的不足。后来,刘基生病,朱元璋派胡惟庸带医生探视,胡惟庸便乘机对刘基下毒手。刘基死后,他更加无所顾忌。他将自己哥哥的女儿嫁给李善长的侄子李佑为妻,以此结为政治同盟。此后,他权势更盛,越加跋扈嚣张。据说,在他定远老家的井中,突然生出石笋,出水数尺深,献媚的人争相说这是祥瑞之兆。他们还说胡惟庸祖父三代的坟墓上,晚上都有火光,照亮夜空。胡惟庸更加高兴和自负,或许从此时开始就有了异心。

此时大宝已定,王侯将相开始贪图享受。吉安侯陆仲亨从陕西回来,擅自乘坐驿车。朱元璋责骂他说:“中原在战乱之后,人民刚刚复业,驿站户买马非常艰难。如果大家都像你这样,人民就是将子女全部卖掉,也不能供给。”朱元璋责令他到代县捕盗贼,以示惩戒。平凉侯费聚奉命安抚苏州军民,整天沉溺酒色。朱元璋大怒,责令他往西北去招降蒙古,他无功而返,朱元璋又严厉斥责他。这两人都非常害怕。胡惟庸便暗中对两人威逼利诱。两人一向愚勇,见胡惟庸正专权用事,便与他秘密往来,此三人结为死党。两人曾到胡惟庸家饮酒。酒酣耳热之时,胡惟庸屏退左右,对他俩说:“我等所干的事,多不合法,一旦被发觉将怎么办?”两人更加惶恐。胡惟庸于是令他们在外面收集兵马,准备伺机而动。

胡惟庸又曾与陈宁坐在中书省中,阅览天下兵马簿籍,令都督毛骧将卫士刘遇贤和亡命之徒魏文进收为心腹。太仆寺丞李存义是李善长的弟弟,胡惟庸的女婿李佑的父亲,胡惟庸令他暗中游说李善长。李善长年纪已老,不能坚决拒绝,只是依违其间。胡惟庸派明州卫指挥林贤出海招引倭寇,与他们约定日期彼此呼应准备起事。胡惟庸还派元旧臣封绩致书北元,向元朝嗣君称臣,请求出兵以做外应。

正当胡惟庸紧锣密鼓筹划之时,他的儿子坐马车奔驰过市,坠死于车下。胡惟庸大为震怒,将驾车的人杀死。朱元璋闻听此事,命胡惟庸手下人偿命。胡惟庸请求用金帛补偿驾车人家,朱元璋坚决不许。胡惟庸害怕了,便与御史大夫陈宁、中丞涂节等人加快起事图谋,并将计划密告四方以及依从于自己的武臣。

祸起萧墙

洪武十二年(1379)九月,占城国遣使进贡,胡惟庸等人却没有报告朱元璋。但外国使节前来,怎能密不透风?鼻子比狗都尖的宦官,还有拱卫司(锦衣卫前身),难道都在睡大觉?他们密告朱元璋。朱元璋下敕令责备中书省臣。胡惟庸和汪广洋叩头谢罪,却将罪过归咎于礼部,礼部大臣又归咎于中书。层层推诿,无人负责,朱元璋将有关臣僚全部关押,究问为首之人。不久,汪广洋被赐死。汪广洋的妾陈氏为他陪死。朱元璋问知陈氏乃是被入官的一知县之女,更为大怒,他说:“被没入官的妇女,只给功臣家。文臣怎么得到?”拔出萝卜带出泥,朱元璋又颁下敕令命法司调查,胡惟庸以及六部属官都应当被判罪。

洪武十二年(1379)正月初三,涂节便将祸变上报,告发胡惟庸。御史中丞商暠当时被贬为中书省吏,也告发了胡惟庸的阴谋。朱元璋下令轮番讯问,词语连及陈宁、涂节。诸廷臣说:“涂节本来参预阴谋,见事情不成,这才将变乱上告,不可不杀。”正月初六,胡惟庸、陈宁和涂节等被诛杀。吉安侯陆仲亨、延安侯唐胜宗、平凉侯费聚、南雄侯赵庸、荥阳侯郑遇春、宜春侯黄彬、河南侯陆聚等人,都同时受胡惟庸牵连而诛。不久,被牵连的还有已故的营阳侯杨璟、济宁侯顾时等若干人。太祖亲自下诏罗列他们的罪状,加在狱辞里面,纂成《昭示奸党三录》,布告天下。这就是在历史上颇为著名的胡惟庸党案。

胡惟庸被杀后,朱元璋遂罢丞相,革中书省,并严格规定嗣君不得再立丞相,臣下敢有奏请说立者,处以重刑。丞相废除后,其事由六部分理,皇帝拥有至高无上的权力,中央集权得到进一步加强。清朝的张廷玉针对胡惟庸案,有如是评说:“然小人世所恒有,不容概被以奸名。必其窃弄威柄、构结祸乱、动摇宗祏、屠害忠良、心迹俱恶、终身阴贼者,始加以恶名而不敢辞。有明一代,巨奸大恶,多出于寺人内竖,求之外廷诸臣,盖亦鲜矣。当太祖开国之初,胡惟庸凶狡自肆,竟坐叛逆诛死。”

罪责难逃

洪武十三年(1380),胡惟庸被诛杀,受牵连而处死者甚多,但老谋深算的李善长面色如常,仍然如故。御史台缺中丞,李善长暂理御史台事务,仍旧多次向明太祖提出建议。洪武十八年,有人告发李存义父子实为胡惟庸的党羽,明太祖下诏免死,将他们安置到崇明。李善长没有表示感谢,太祖心中不快。

洪武二十三年(1390),李善长已经七十七岁,胡惟庸被杀已经十年。这年四月,京城有百姓受株连而被发配到边疆,其中牵连到李善长的亲戚丁斌。李善长屡次请求朱元璋赦免他,但朱元璋始终未允。蹊跷的是,丁斌以前在胡惟庸家中做事,他供出李存义等过去与胡惟庸互相交往的情况。太祖下令将李存义父子逮捕审讯,他们的供词牵连到李善长,供词上说:“胡惟庸企图谋反,派李存义暗地里劝说李善长。李善长惊叱道:‘你这么说到底为了什么?你们一定要慎重,否则九族都要被灭。’不久,又派李善长的老友杨文裕去劝他说:‘事成之后,当以淮西之地封你为王。’李善长惊骇不已,仍不同意,却又颇为心动。胡惟庸于是亲自去劝说李善长,仍然不同意。过了一段时间后,胡惟庸又派李存义去劝说,李善长叹道:‘我已经老了。我死之后,你们好自为之。’”

有人又告发李善长说:“蓝玉率军出塞,到捕鱼儿海时,俘获胡惟庸私通沙漠使者封绩,李善长却匿而不报。”御史们于是竞相上奏弹劾李善长。而李善长的奴仆卢仲谦等,也告发李善长与胡惟庸之间互相贿赠,经常偷偷私语。李善长是皇亲国戚,知道有叛逆阴谋却不揭发检举,而是徘徊观望,心怀两端,大逆不道。当时正好有人说将要发生星变,会有灾祸发生,占卜的结果是灾祸应当降临在大臣身上。太祖便将李善长连同其妻女弟侄等全家七十余人一并处死。李善长之子李祺与公主被迁徙至江浦,过了一段时间后死去。李祺之子李芳、李茂,因公主之恩未被牵累判罪。李芳任留守中卫指挥,李茂任旗手卫镇抚,但被取消世袭韩国公。

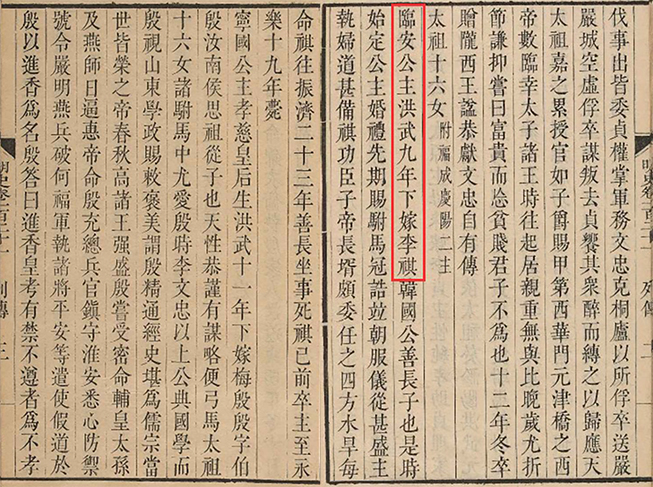

《明史》列传第九《公主》

李府巷李宅比细柳坊胡宅不过多存留了十年时间。这十年之内,李善长表面上镇定从容,但他深夜扪心,自然会经常想起十年前正月里的那个冬夜,只是当时没承想短短数日后,自秦始皇开始的中国丞相制度就此画上了句号,更没预测到自己也由此而丢了性命。

崇祯十七年(1644),南明弘光帝追补赠谥开国名臣,李善长获追谥“襄愍”,但这时李善长已死去254年。偏安江南的朝臣如果还记得当年太祖朱元璋对李善长的评价,不知是何感受:“朕起自草莽间,提三尺剑,率众数千,在群雄的夹缝中奋斗,此时李善长来谒军门,倾心协谋,一齐渡过大江,定居南京。一二年间,练兵数十万,东征西伐,善长留守国中,转运粮储,供给器械,从未缺乏。又治理后方,和睦军民,使上下相安。这是上天将此人授朕。他的功劳,朕独知之,其他人未必尽知。当年萧何有馈晌之功,千载之下,人人传颂,与善长相比,萧何未必过也。”

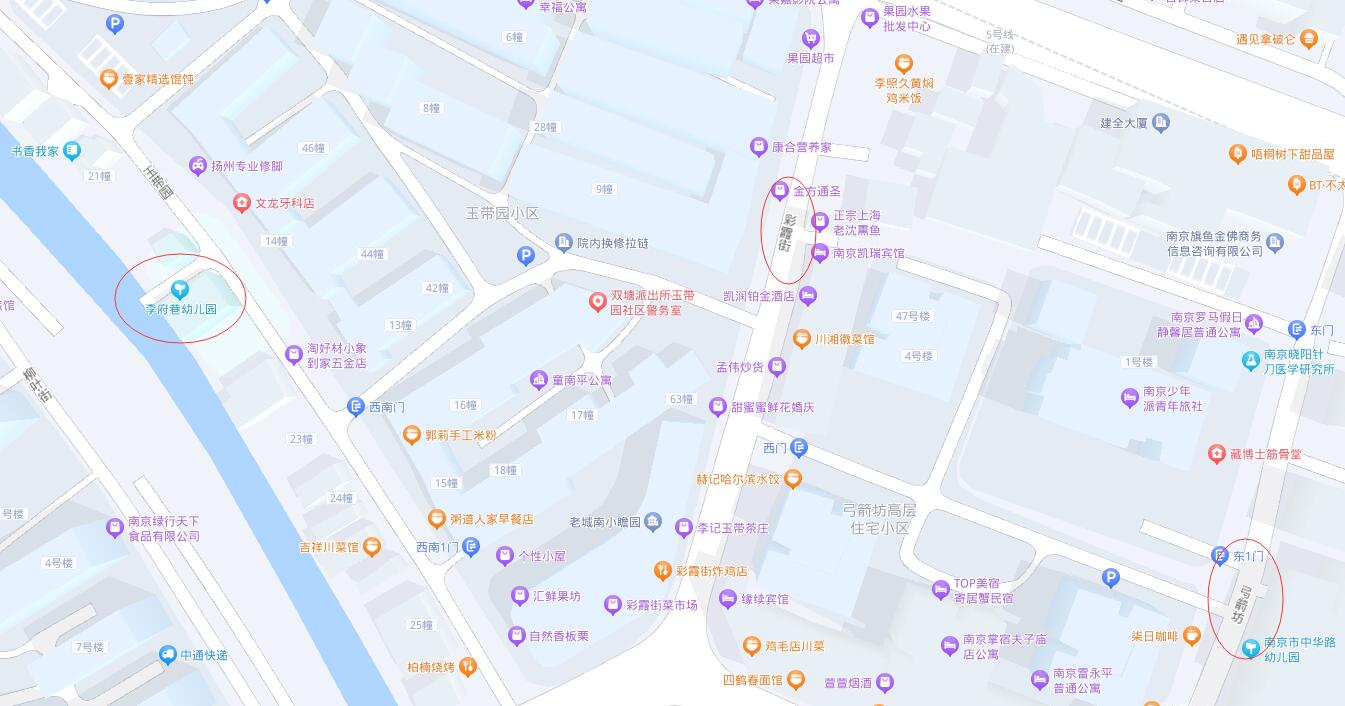

选自百度地图

李善长被诛后,其府邸自然也被抄毁。数百年斗转星移,当年秦淮河北上浮桥畔公侯将相的深宅大院早已消失。甚至韩国公府所在的李府巷也只剩下故纸堆中的一个名字而已。今天,从瞻园出来沿着升州路往西500米,就能走到弓箭坊,当年的李府巷就在它与彩霞街西南侧。只是不知600多年前那个正月的夜晚,胡惟庸从细柳坊到李府巷,是否也曾经过这里?也不知当年他在这短短几公里的路程里,心境是否犹如脚下的巷陌七上八下、忐忑不安?

审核:窦予然

发布:梁 刚

苏公网安备 32010502010180号

苏公网安备 32010502010180号