南京记忆|老行当:钉马掌

雷国俊

20世纪五六十年代,南京大街上的运输工具,除了人力的大板车外,还有驴、骡、马作为动力补充的运输车。小街小巷多数见到的是驴子驮着柴草、担桶,脚步小、声音轻;大马路上奔跑的多是骡车、马车,吧嗒吧嗒的蹄声,让人印象深刻。

与骡、马运输业相呼应,为骡、马“钉马掌”的行当也就产生了,在南京城门口的街巷或者集市交易市场附近,也开设了专门“钉马掌”的铺子。由于骡、马长期地奔跑、负重、着力,包在蹄脚外围的角质层会变形、磨损、缺损,使蹄脚受伤不能受力,就需要修复。另外由于骡、马长期奔跑、行走的道路质地、速度、负重等等因素不一,给骡、马造成的伤害也不一样。先长的与后生的角质层,耐受力不一样,其变形也不同。给骡、马钉上蹄掌以后,可以减少蹄子的局部压强,保护新的角质层,骡、马也会比较舒适。

过去钉马掌也叫作“挂马掌”,为什么叫挂呢?因为马掌是用铁材料制作成的U形掌,一个U形铁掌上有4~6个钉孔眼儿,用有棱楞的铁钉子通过孔眼钉进蹄子的角质层里。这可是个技术活儿,如果挂得好,马掌就经久耐用,如果弄不好,没用多久马掌就掉了,甚至会导致骡、马变瘸。

钉马掌店铺的场地里,有一个粗壮的单边木头质地的 “门”形架,两根木桩深深地埋在土中。饲养人把骡、马的笼头紧紧地拴牢在门形架的一根木桩上。比较不听话的骡、马,除了拴紧笼头以外,还要用帆布肚兜从肚子底下兜起挂在门形架横梁上,防止蹄子踢人。而后,钉马掌的大师傅才戴着围裙出场。只见他一只手拿着禅杖式的小平铲刀、一只手提着一只四条腿的小木凳,来到骡、马的前、后蹄跟前。大师傅一般会摸摸骡、马的颈项,拍拍骡、马背部,尽量让骡、马平和下来。然后麻利地抄起一只蹄放在木凳子上,用平铲刀在这只蹄子上顺势下一铲刀,用肩膀头的力量及小木凳上垫起的合力,铲除破损的、残缺的角质层。一般经过二三次铲修,一只蹄子就能修复好。然后他用一把镰刀状的小弯割刀,在蹄子半圆形的边角上刮毛刺与棱角,再从围裙口袋里拿出一只做好的铁马掌,在蹄子上试大小,如果合适就钉到蹄子的角质层上。大师傅会用小钳子把露出角质层的钉尾巴轧除掉,再用锤子使劲地敲打马蹄掌钉眼,使钉子的尾部钝化,才可以算是完成此次作业。如此循环下去,四只蹄子的钉马掌过程就结束了。如果拿出做好的U形铁马掌,在蹄子上试装不合适,大师傅就会把U形铁马掌重新回炉烧红,敲打到合适的大小再进行下一步作业。

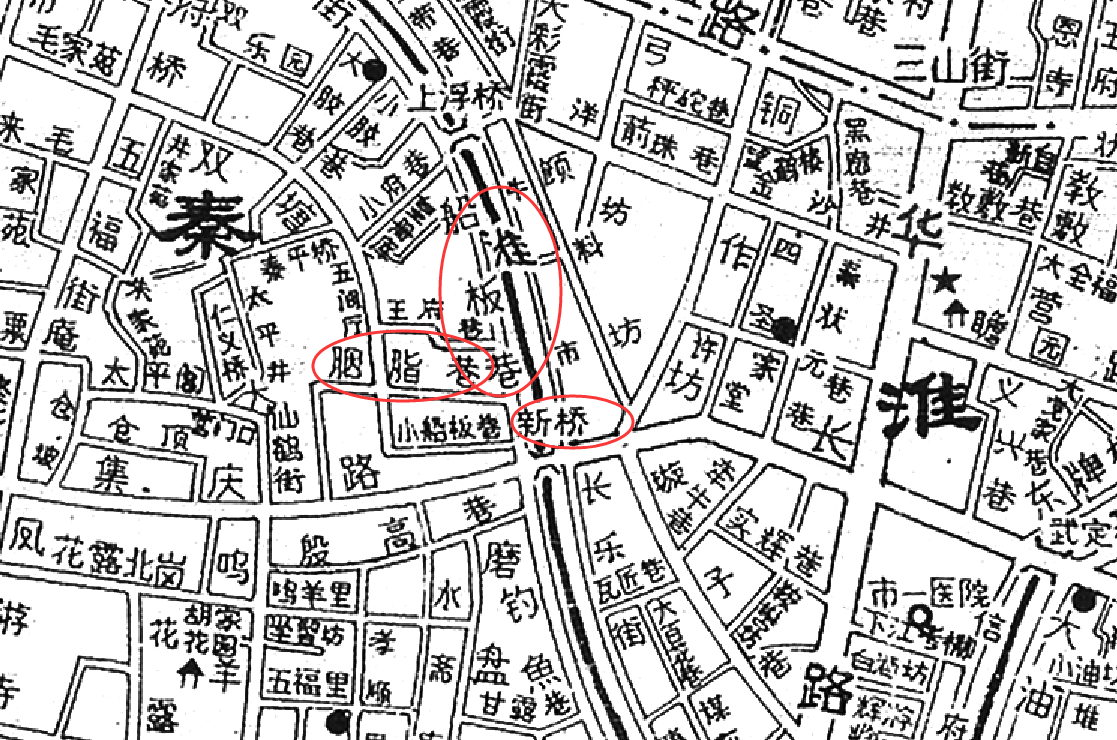

选自1987年《南京市城区地名图》

记得20世纪五六十年代,从新桥西桥头下桥,向北拐进船板巷,在船板巷与胭脂巷交叉口处不远,有一家兼做钉马掌活计的铁铺,主要为城南进城的赶骡、马车人服务。中华西门出了城门,到西街里面也有钉马掌的铺子,那都是为南乡农民服务的。要知道赶车人长期从事运输业,会统筹路线、轻车熟路地安排装载,再加上老马识途的相辅相成,骡、马就会减少运输痛苦。由于社会的进步,从20世纪六七十年代开始,燃油机械三轮卡车、四轮拖货卡车逐渐代替了牲口车,“钉马掌”也就渐渐成了过去的故事。

审核:窦予然

发布:梁 刚

苏公网安备 32010502010180号

苏公网安备 32010502010180号