吴福林

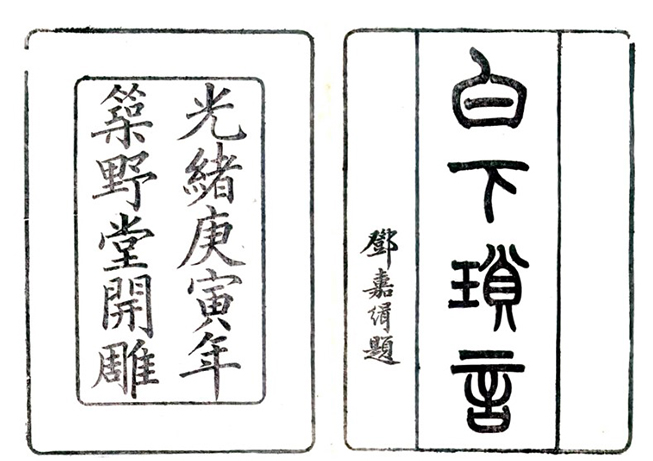

南京剪纸,是南京极为重要的传统文化,2008年6月7日经国务院批准列入第一批国家级非物质文化遗产扩展项目名录。于南京而言,如此重要的文化项目,必须要探本溯源。然而现在普遍的说法却只是“据清代道光年间甘熙所撰的《白下琐言》等史料记载,南京剪纸在明代初年已十分流行”。这种说法虽然不错,却难免有点让人失望。明代建国于洪武元年,即1368年,就是说据记载南京剪纸的历史只有600余年。果真如此吗?

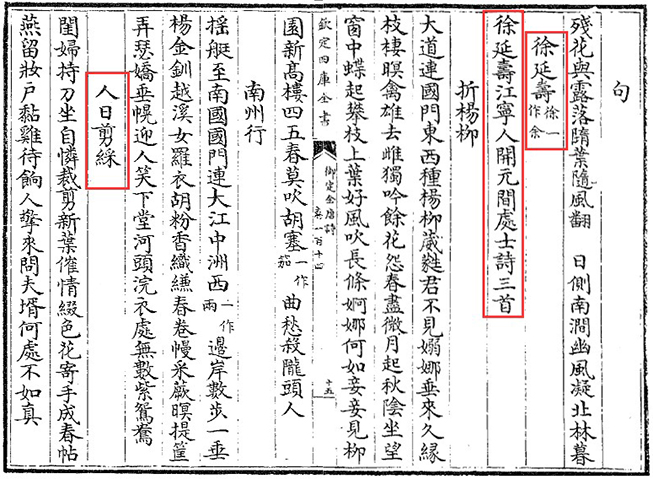

选自《全唐诗》

唐代南京出了一个诗人徐延寿,生卒年不详,江宁人。所存资料极少,只知道他是开元年间(713~741)处士。所谓处士,乃指有德才而未做官的人。《全唐诗》还说,他可能姓余,就是说连他的姓也没有完全搞清楚。唐代另一位生卒年亦不详的文人殷璠,将他的诗编入《丹阳集》中。据说徐延寿曾著有《徐处士集》,惜已亡佚。《全唐诗》仅收其诗3首。其一为《人日剪彩》,描述出唐代金陵新春的一项岁时风俗。诗云:

闺妇持刀坐,自怜裁剪新。

叶催情缀色,花寄手成春。

帖燕留妆户,黏鸡待饷人。

擎来问夫婿,何处不如真。

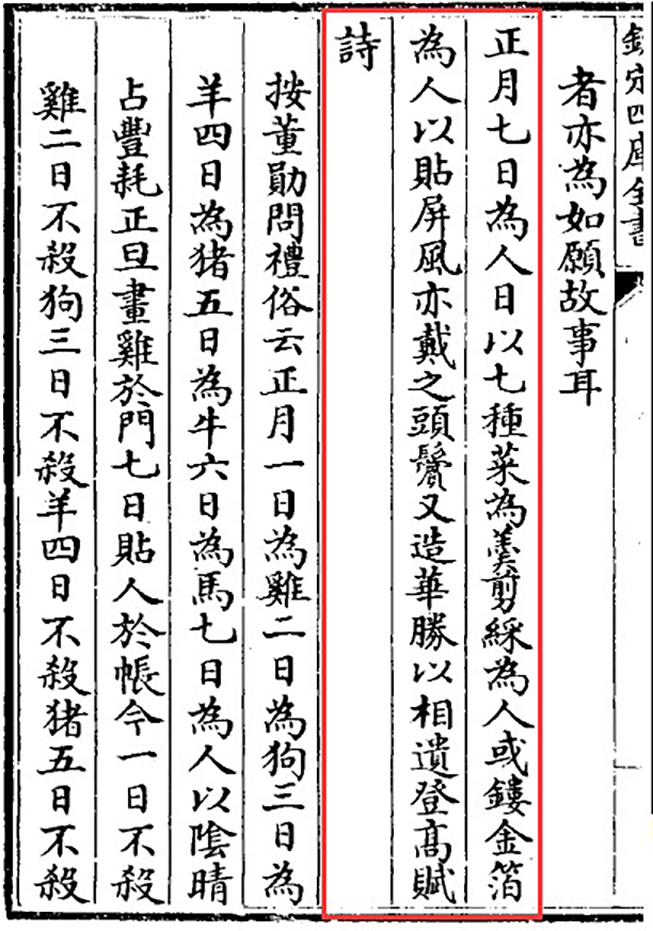

选自《荆楚岁时记》

此诗是写金陵风俗的,先谈“人日剪彩”风俗。人日,阴历正月初七。《北齐书•魏收传》云:“魏帝宴百僚,问何故名人日。皆莫能知。(魏)收对曰:‘晋议郎董勋《答问礼俗》云:正月一日为鸡,二日为狗,三日为猪,四日为羊,五日为牛,六日为马,七日为人。’”我国道家认为,天地先生鸡、次狗、次猪、次羊、次牛、次马,再生人。因此,正月初一不杀鸡,二日不杀狗,三日不杀猪,四日不杀羊,《荆楚岁时记》云:“正月七日为人日。以七种菜为羹;剪彩为人,或镂金箔为人,以贴屏风,亦戴之为鬓;又造华胜以相遗;登高赋诗。”这天,有四个风俗习惯,一是饮食习俗,吃七种菜混合制成的菜羹;二是装饰习俗,要用纸或金箔剪成人形,贴于屏风,或戴在头上;三是礼俗习俗,用五色绸制作“华(花)胜”,以作赠送礼仪;四是登高赋诗。

徐延寿的这首诗,就生动地描述了这一风俗。闺妇手持剪刀,剪出了花呀、叶呀、燕呀、鸡呀各种造型,而且自觉有些创造,颇有新意,不禁越看越加喜爱。她把心血灌注在剪刀上,剪出的叶子连颜色也焕发出浓郁的感情,剪出的花朵也洋溢着春光。她把纸燕贴在明亮的窗户上,把纸鸡送给尊贵的客人。最后,把自己最得意的剪纸作品,拿到敬爱的夫婿面前,撒娇道:“快看看,是不是和真的一样?”活画出一位心灵手巧的天真烂漫女子,描绘出“人日剪纸”风俗活动的全过程,真正绝妙好诗!此诗写闺妇的巧手、节日的氛围、家庭的快乐,跃然纸上。

南京人日剪彩的重要内容便是剪纸。据查,在古代诗坛,曾有许多诗人写过这个内容,而徐延寿的这篇却是最早的一首。徐延寿的这首诗便告诉我们,早在唐代南京就出现了民间剪纸。徐延寿的这首诗,既是一幅风俗画,也是南京剪纸民间艺术的佐证。

这首诗还为我们引出一条线索。南京人日剪彩的风俗,比这首诗更早。记载该风俗的《荆楚岁时记》,其作者宗懔(502~565),字元懔,南北朝人。他虽然是南阳涅阳(今河南涅阳)人,但与南京渊源颇深。梁承圣元年(552),梁元帝萧绎在南京即位时,他擢任尚书郎、吏部尚书,封信安县侯。南京剪纸的起源又推早到六朝。

再据人日等等的说法,出自董勋之口,而董勋为东汉人,则南京剪纸同我国剪纸一样,最早可追溯到汉。如《社会风俗三百题》(上海古籍出版社1992年4月第1版)回答“春节贴剪纸的习俗是什么时候形成的”所说,“早在汉、唐时代,民间妇女即有使用金银箔和彩帛剪成方胜花鸟贴在鬓角为饰的风尚”。这就说明南京剪纸已有2000多年的历史。

周荷英老师在十三届江苏书展上展示剪纸作品

审核:窦予然

发布:梁 刚

苏公网安备 32010502010180号

苏公网安备 32010502010180号