“方”言南京︱南京娃儿巧支门板儿打“台球”

谷万中

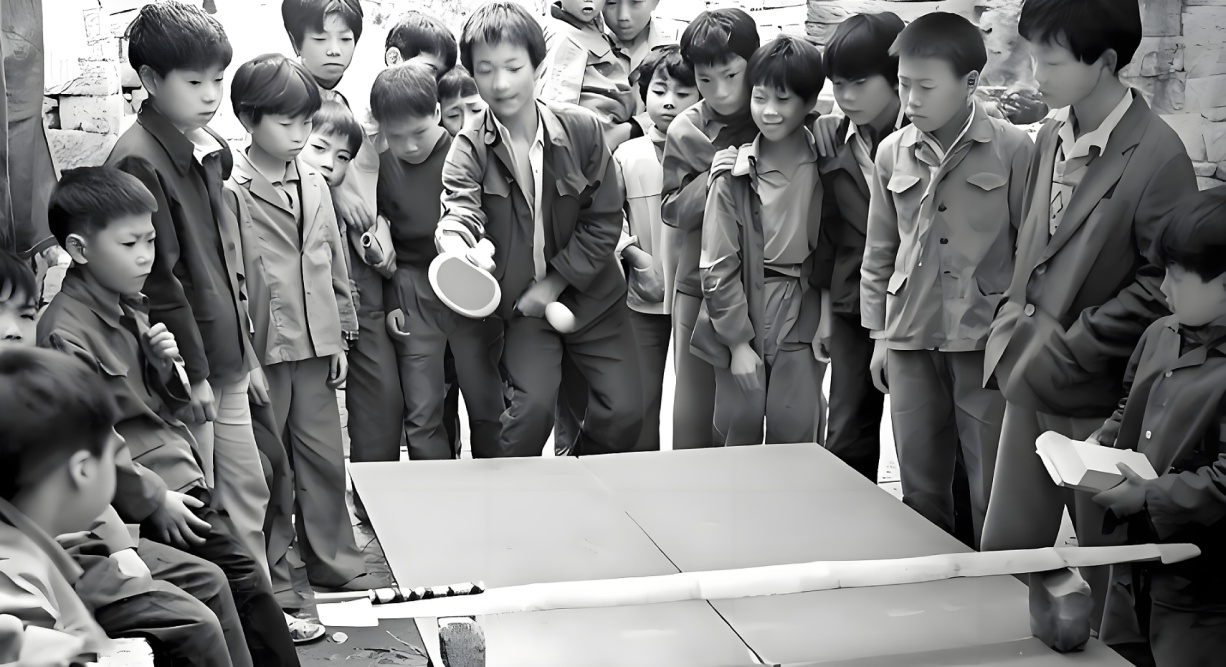

乒乓球乃“国球”,为祖国赢得了巨大荣耀,历久弥新、长盛不衰。20世纪60年代,借第26届世界乒乓球锦标赛在我国北京举行的东风,全国上下“乒乓热”达到高峰,那昝子,男女老少人人挥拍上阵,盛况空前。

您阿晓得?因为这项活动是在一个专门台子上进行的,所以那昝子南京娃儿们总习惯称其为“台球”,将开展这项活动称之为“打台球”。

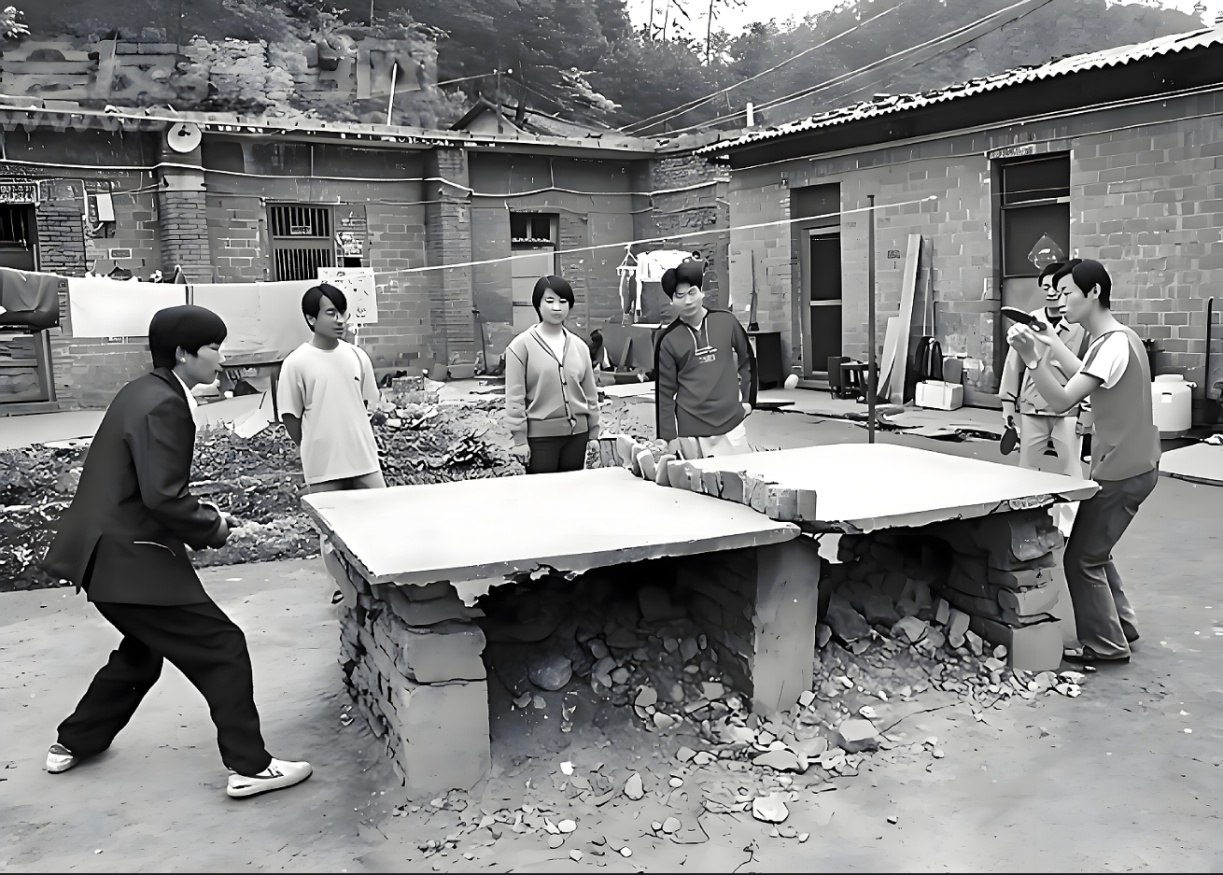

由于打台球的趣味性、竞技性特别莱斯,对场地、器材的要求又不是很高,呆摆的参与门槛儿(men kou er)就一般般啦。学校、工厂、机关等大多配有球台,木制球台不够数,甚至还打造些水泥台子来充任,但还是僧多粥少、杯水车薪。怎么办呢?于是乎,家门口、院子里、拐角(go)拉,冒咕隆咚就会涌现出各式各样的土造子球台来。

老南京拥有许多老式房子,房门是那种带有门窝子的“扑门”,有对开的,也有单门的,不需要铰链,拆卸又方便得一踏。所以许多人就把这种门板儿或是桌椅七拼八凑,支(架)好以后,再用两块砖头担起一根帐杆儿,抑或置一排红砖当“球网”,“桌面”大小参差不齐、五花八门,将将就就玩开了。一点儿都不夸张,那昝子啊,偌大南京城,随处可见小小“银球馆”,处处可闻“乒乒乓乓”的声响。乖乖隆的咚!那样的场面,实在是盖极了。

你还就嫑讲,小小一个台球,不算有多吃黑,只需要毛把钱,但大多数娃儿还是花销不起。球拍呢,也是的,带胶面的拍子金贵得不得了,反胶就更嫑讲唠,许多小把戏只能弄个光板儿凑乎(合)上阵。孩子们也很大度,往往一人有球,买了拍子,便无私奉献出来与大家一块堆儿玩,友谊第一,比赛第二嘛。

打球过程中,免不了发生一不留神将小球踩瘪的窘况,好令人心疼啊!一时三刻又找不到备用球,比赛无奈中止。嫑紧,只要球没被踩通掉,只要是不漏气,总归有法子,马即娃儿中的“小诸葛”这刻儿便站出来露一手了。只见他用一支直径较粗的钢笔,横在球体瘪塘(凹)处边缘,施加一定力气,抖抖呵呵地从不同方向往瘪塘中央轻轻地赶(挤压),就能将球复原,再重新启用。记得还有个法子就更刷瓜(利索)了,把瘪球往注入开水的把缸(即搪瓷缸)中一泡,只不一会儿,球便能够奇迹般恢复原样。这些“雕虫小技”那昝子娃儿没有哪个不晓得的。

正是由于“另类”球台的出现,非正规赛制的风行,南京独有的台球术语——“戗丝”和“温豆儿”便应运而生了。每每不巧将小球打到门板儿或桌椅的缝隙处,它就会突然改变运行轨迹,不晓得会飞到那块去(ki),让对方无所适从。为显示公正,南京娃儿发明了“戗丝”一词。“戗丝”的戗,就是方向相对,戗回来了;或是戗到别的落地了;戗在了缝隙上头。所以因为戗丝判作重来,还是蛮宜当、公正的呢。当然,若是在标准球台上头,这样的局面是绝不可能发生的。大家都晓得,台球比赛在打到“局点”时,就会出现两种情况,以11分赛制为例,一方比分达到10分,就是局点,再得1分就能获胜;倘若双方再打平,则只有连赢2分的一方才能成为胜者。形容这些,南京娃儿又创造出了“温豆儿”一词。比分交错上升,南京话讲一直“温下去”。因为玩的人多,那昝子我们一般采取6分制,打到5:5平后,就开始温豆儿了。

审核:窦予然

发布:梁 刚

苏公网安备 32010502010180号

苏公网安备 32010502010180号