志鉴之窗|《景定建康志》与南宋时期的南京

李天石

说起南宋时期南京(建康府)的历史,不能不提到现存最早的一部官修南京地方志——《景定建康志》。这部文献共50卷,记载了从先秦至南宋时期南京地区的历史。全书内容分为录、图、表、志、传五大类,近90万字。这部方志,对于南京历史研究具有重要价值。

(一)

《景定建康志》署名为马光祖修、周应合纂。实为马光祖主持统领其事,周应合具体修纂。马光祖,婺州(今浙江金华)人,宝庆二年(1226)举进士。关于马光祖的父祖辈,史籍未见记载。马光祖像宋代许多著名的政治家、文学家出自普通民户一样,他也是通过科举获取功名,一步步走向事业高峰的。

经过多年多地任职的经历后,宝祐三年(1255)八月,马光祖第一次出任建康知府。此后马光祖共“三至建康,终始一纪,威惠并行,百废无不修举”。

《景定建康志》的具体纂修者周应合(1213~ 1280),隆兴府武宁(今江西武宁)人,字淳叟,人称“溪园先生”。淳祐十年(1250)举进士,授江陵府学教授。开庆元年(1259),马光祖以周应合“博物洽闻,学力充赡”,请求朝廷调任周应合为自己僚属,兼明道书院山长,实为专门修纂《景定建康志》。

北宋时南京称江宁府,南宋建炎二年(1128)改称建康府。“外连江淮,内控湖海,为东南要会之地”。曾为宋仁宗任升王时封地。宋廷南迁,建康地处南北争战前线。确定为陪都后,地位进一步提升,“东南形势,莫重于建康,实为中兴根本”。因此,撰写一部系统、完整的建康志书,不仅具有重要的历史意义,而且具有为国家中兴提供历史的政治、经济、军事及文化各方面经验与教训的重大现实意义。正如马光祖在《序》中所说: “南渡中兴,此为根本。章往考来,图志宜详于它郡。”宋代之前,虽也有一些记载建康城的文献,但这些文献,或是体例不全,或是篇幅有限,或早已亡佚。

景定二年(1261),《建康志》正式开修。修志设局的具体地点在“钟山阁下”,此地即“叶石林书之旧所也”。叶石林,即两任建康知府的著名文人叶梦得。马光祖亲自选定了开修日期,最后成书的时间是在当年七月甲子。

修志的体例与规模,是由马光祖、周应合两人“研古订今”,共同商定的。具体工作由周应合负责,涉及修撰体例与内容的重要问题,则请马光祖定夺。修志过程中,马光祖时时关注着修志的进度与质量,所谓“凡纂一事必禀命于公,每成一稿必取正于公。”景定二年(1261)七月,《景定建康志》编纂完成,随后,马光祖将此书献于朝廷。

(二)

《景定建康志》的价值是多方面的,尤其对于南宋时期南京(建康府)史的研究,具有特殊的重要价值与意义。

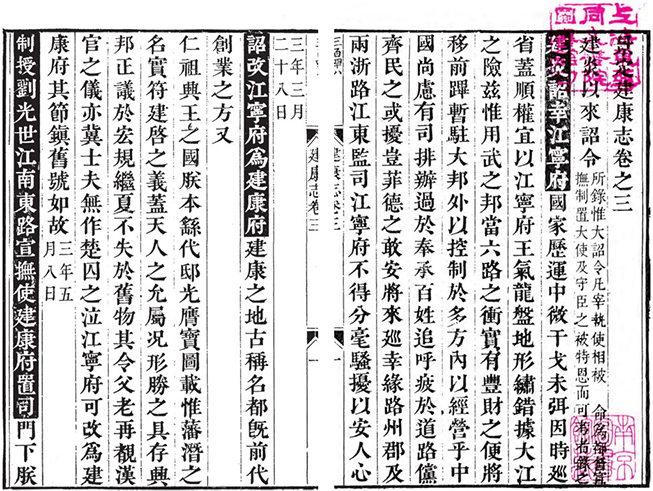

《景定建康志》对于南宋南京历史的记载,可以说是全方位的。其中保存了大量的原始资料,既有涉及国家层面的史料,更多则是关于建康的地方史资料,有些史料甚至是仅见于《景定建康志》的记载。以卷三《留都录· 建炎以来诏令》为例,此卷共收高宗至理宗时期涉及建康府的40多道皇帝诏令,其中不见于其他文献记载的诏令,近于一半。在《宋史》皇帝本纪或其他文献中,这些诏制或者未曾提及,或是简单带过。

如《除赵葵督视江淮军马制》有666字,《宋史· 赵葵传》未作记载,《宋史· 理宗纪七》所记只有简单的一句,而《景定建康志》所载则内容丰富。再如淳祐七年四月所颁《赐赵葵辞免不允诏》,此诏虽只有160余字,却涉及宋政府关于江淮荆楚经制与陪都建康设官之关系的重大战略事项。马光祖三知建康的史料,许多也是此志所独载。如在开庆元年《赐马光祖辞免不允诏》《二诏》及《除马光祖沿江制置大使知建康府兼江东安抚使制》等诏制中,理宗指出了江左的重要地位、高度评价了马光祖治民的善政,而这在马光祖本传中,记载是极简单的。

《景定建康志》中的有些资料,虽然亦见于其他文献记载,但相对来说,此志的记载更为翔实明白。例如岳飞在建康的抗金之战,是其抗金活动的重要一部分,但《宋史》岳飞本传的记载,只有百余字,而在《景定建康志》中,前后则有800多字,可补正史之不足。再如南宋的著名英雄杨邦乂,金人攻下建康时,誓死不降金人,壮烈身亡,《景定建康志》中有5处3500余字的记载,较正史800余字的记载更加具体。

(三)

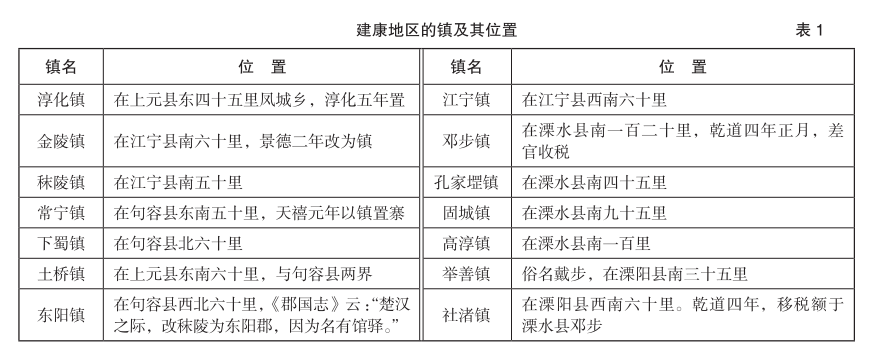

《景定建康志》中有不少建康城市史的珍贵史料,如建康府县以下,行政机构设置情况,镇、市、坊分布情况,《景定建康志》皆有详细记载。从志中反映的情况看,当时建康地区的镇、市、坊,在数量与规模上,较之六朝、唐五代有更大发展。镇在宋代是一级行政单位,凡民聚居区域达不到县级而又有税收之处,则设置镇。其实,镇也是商品流通的一级单位,各地镇设置的多少,也反映了人口的多少与经济发展的水平。《景定建康志》列出了两宋建康镇、市的分布。

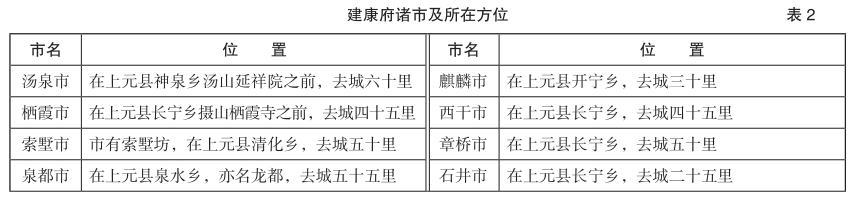

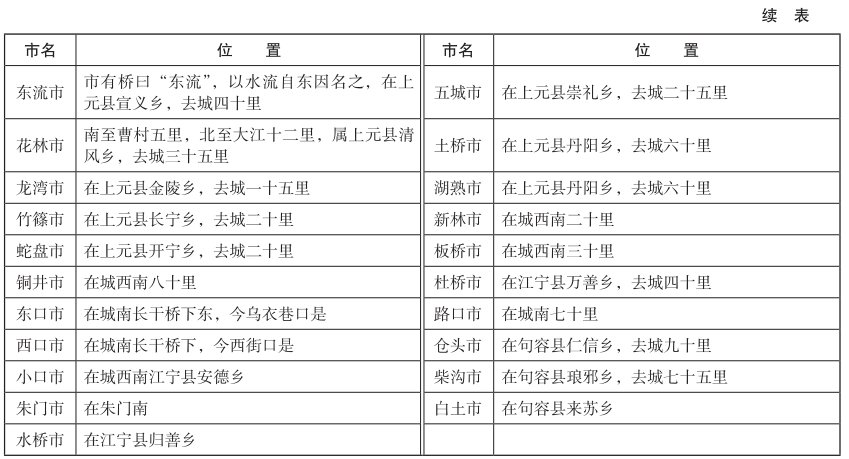

较镇低一级的商贸流通单位则是市,两宋时期,建康的市,较之前代进一步增加,《景定建康志》卷十六《疆域志》记载如下(表1和表2):

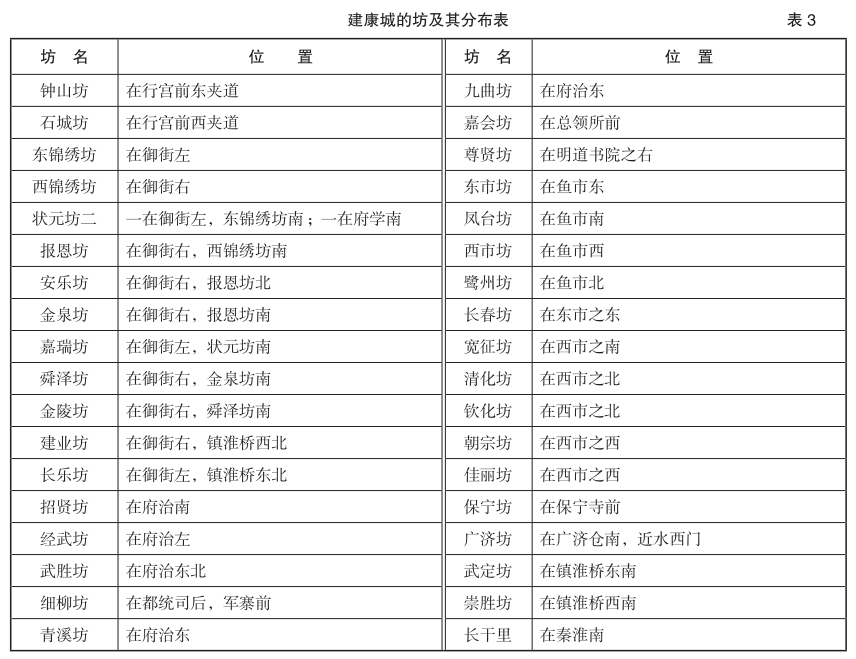

除了集、市外,宋代以来,城市已打破唐代的坊市制度,城市居民的街区——坊,也可以开门经商了。据史书载,建康城的坊数及方位如下(表3):

《景定建康志》提供的这些资料,可以清楚看出当时南宋建康府镇、市、坊的增多,城市人口的增加与经济的发展,为我们研究南京城市史提供了第一手史料。

在建康城市建设方面,《景定建康志》也有详细记载。这里以桥梁为例。

南京处于秦淮河和长江的交界处,河道湖泊众多。长江在北,京杭大运河在东,江、海、河、汊、湖互相贯通,船多、桥多,素有水乡泽国之称。从地图上看,水陆交通两便是南京古城构建的重要特点。其城内主要街道均作东西或南北走向,相交为十字形或丁字形。城内河道的干线和支渠,四通八达,水上交通网与街道相辅相成。据《景定建康志》记载,宋代建康及周边地区的桥梁有162座之多,包括天津桥,镇淮桥,饮虹桥,日华桥,月华桥,东虹桥,西虹桥,景定桥,太平桥,鼎新桥,乾道南、北二桥,长干桥等。

宋代南京的桥梁种类繁多,例如有一种“虹桥”,是一种木制结构的桥梁,用短木重叠伸出,不用铁钉,而是用绳子捆扎在一起。虹桥的形态如长虹贯空,所以又叫“飞桥”。这种桥便于预制安装,也可以建成较大的跨径,便于通航。宋桥在后来的南京地区留存不少,但经后人多次修葺拆换,完整者甚少。

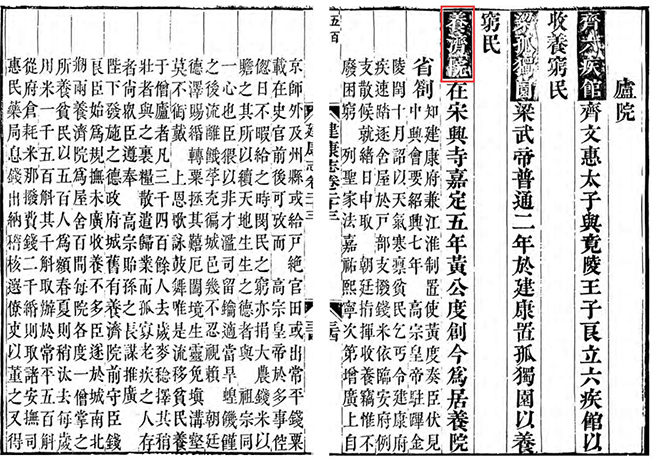

关于建康的城市管理,此志也有详细记载。例如养济院(居养院)、实济院、慈幼庄、慈幼局、安乐庐等相关机构的设置及相关管理制度,就是建康城市关于社会救济、社会保障方面的绝好史料。

养济院(居养院),性质属于难民收养所。建康城南北各有一所。宝祐五年(1257),马光祖“增葺居养院,备其器用,优其衣食,广其收养”。养济院(居养院)收养对象,多是因各类灾害而成饥民者: “适当旱蝗饥馑之后,流离饿殍,充遍城邑……唯是流移贫民养于僧庐者,凡三千四百余人。”有些则是由流民转成都市流浪者: “留都繁会之地,四方失所流徙之民,往往多聚于此,皆无作业。……自今以往,皆得安居饱食,不复宛转于市井,捐瘠于道涂。”有些则是因遭受旱涝灾害无法生存及残疾人: “些小租入,旱涝相继,虽有疲癃残疾之人,无以为养。”后增修的居养院,重点收纳“诸厢孤贫老弱残疾行丐之人”。

再如实济院,宝祐六年(1258)二月,其院位于建康府右北厢、钦化桥之南的北酒库后的空地。其创建系为帮助鳏、寡、废、疾之无人照顾者。实济院的规模设施较为完备,房间内如窗户、厨房、浴室、床铺、被子、帐子等设备齐全。

慈幼庄则以救济失养儿童为务。由真德秀于嘉定十年(1217)创置: “切见建康府,自去年饥歉之后,民食日艰,生子之家,多是无力养育,因以遗弃道路,或致转死沟壑,殊可矜悯。……立为一庄,专以慈幼为名。”

慈幼局,同样是为收养遗弃儿童,改善收养儿童补助政策,增加每月供给补助所建:“咸淳元年(1265)正月,马公光祖钧判参政真公创慈幼局。当使将漕时,尝增月给,而本府前此乃欠举行。街市间有遗弃小儿,合立规模收养,仍委官提督。”

另有安乐庐,建院的缘由,据《景定建康志》引“安乐庐”《创庐规式》载: “照对本府系军民杂处、商旅往来之冲,间有病于道途者,既无家可归,客店又不停着,无医无药,陨于非命,极为可念。……创安乐庐,收养病人。”马光祖建安乐庐的另一重要原因,是预防城市传染病,“军民在路遇疾,往往客店户恶其扰人,又虑传染,多是不肯安着”,安乐庐的建立,可以形成有效的防疫机制。安乐庐前后共修建有两所,皆为马光祖创建。安乐庐房屋的基建费用,据《景定建康志》卷二十三《城阙志四· 庐院》记载: “共用过钱六万一千一百三十一贯一百九十五文,米三十一石七斗二升五合。”

建康城还建有义冢与义阡制度,用来掩埋战乱饥馑死亡人员及作为公共墓地。对于以上各类救济、慈善机构的经费开支来源,建康府皆有明确规定,如养济院的经费来源,据载“每岁用米一千五百斛,其千斛取办于常平,五百斛从府仓耗米那拨。费钱二千缗,则取诸安抚司惠民药局息钱。出纳稽核,选僚吏以董之”。常平仓每年拨一千斛常平米,“系每岁给养孤老米内分拨”。府仓每年拨五百斛,资金则来自于建康府诸安抚司的惠民(药)局的息钱,此制度系“淳祐十一年(1251)十月,马公光祖创。拨药本,收药材,委官提督监视修制,置四铺发药,应济军民,收本钱,不取息”。

《景定建康志》所提供的这些翔实、完备的史料,清楚地反映出南宋时期建康府的社会救济与保障机构相当发达与完备,已形成了独特的运作模式和较为完善的体系,反映出当时城市发展及城市管理所达到的水平与高度,弥足珍贵。

另外,此志对于建康城的城市布局、宫殿、街巷、建筑、园林、铺驿、古迹、山川、池泽、河道、堰埭等方位与特征的记载,对于南京的城市考古,亦具有重要的价值。

(四)

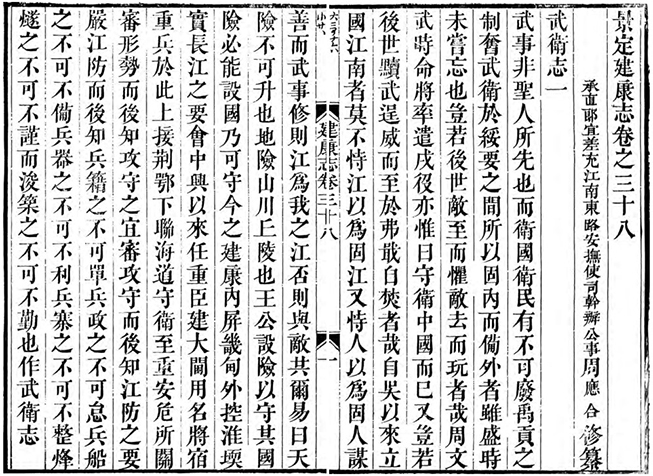

从军事方面看,南宋时期,建康府作为宋金战争的重要前沿地区,地位极为重要,故《景定建康志》专设《武卫志》,详记军队设置、江防攻守配置、战舰制作等资料。

试以新旧军器及军服制作的规模数量为例: “宝祐三年(1255)八月二十七日至宝祐六年正月二十六日,制使马公光祖任内,创造及添修共三十六万七百三十二件。内创造三十七项,共八万八千一百九十一件。”以下详列了各类武器的名称与数量。

倒穿铁甲身五百领、倒穿铁头鍪五百顶、铁披膊一百八十副、角弓丝弦一万一百八十条、射亲弓箭五千只、射亲弩箭五千只、毛翎弓箭二万只、毛翎弩箭二万只、破阵刀五百把、虎班皮鞘全炮砂五百个、红布绵絮软缠袄一千领、红布衲袄九千一百七十九领、木弩麻弦一千五百条、鼠尾解扎索二千五百副、扮拽木弓五百五十张、罗圈皮甲二副、头鍪一顶、梯儿角弩二弄、弦索事件全铡刀一把、金丝褐布衲裙二千腰、掠阵刀二把、皮鞘全腰刀二把、皮鞘全狼牙棒二条、山字叉三把、羊头叉一把、月斧三把、黑油弓箭三个、黑漆弩箭一个、金褐布衲袄一领、黑漆腔队鼓一面、天王等旗三十二面、枪头巨马子五十座、炮索五十条、卓鼓六面、卓鼓架子六座、金鼓袍儿六十领、黑油敲棍一百条、破甲锥枪一千二百九条、茅叶枪二千一百条、朴刀枪二千八百条、改穿铁甲身七百三十六领、辘洒创穿铁甲身九百六十四领、铁头鍪九百六十四顶。

内添修三十七项,共二十七万二千五百四十一件。细数见前项旧管。

宋时建康,面临大江,无论战守,皆须依赖战船,因此建造相当数量的质量可靠的战船,成为当时建康军防体系中的一项重要举措。当然,在江南地区,船的制造,不仅用于军事,还用于日常交通与生活中用船。造船技术的进步与规模的扩大,很大程度上得益于战船的制造。对此,《景定建康志》有逐年的详细统计,如:

自淳祐九年(1249)以后,大略可考,造船、修船,共三千五百五十只。造新船共八百五十七只,修旧船共二千六百九十三只。

都督赵公葵任内,淳祐九年二月终,见管船四百二十二只。车头船五十只,飞捷船五十只,桨船九十九只,板船一百八十只,铁头船一十只,罗框船三只,脚船三十只。

制使吴公渊,自淳祐九年二月开阃,在任三年,造新船八十只,铁鹞船五十只,柴舫船二十只,马船一十只。修旧船四百余只。

制使王公埜,自淳祐十二年四月开阃,在任两年四个月,造新船一百二十只,多棹船一百只,车头船一十只,脚船十只。修旧船四百七十七只。

制使丘公岳,自宝祐二年八月开阃,在任一年,造新船五十二只,小富阳座船一只,脚船五十一只。修旧船二百五十八只。

制使马公光祖,自宝祐三年八月开阃,在任二年半,造新船一百五十三只。

这些史料,对于研究南宋建康府的水军力量及军事史、手工业史,无疑具有重要价值。

(五)

其他诸如南宋建康地区的农业、手工业、商业、人口、田亩、赋税、宗教、文化、教育、物产、民风、民俗、地理等方面,《景定建康志》都有许多仅见此书的十分翔实、可靠的记录。

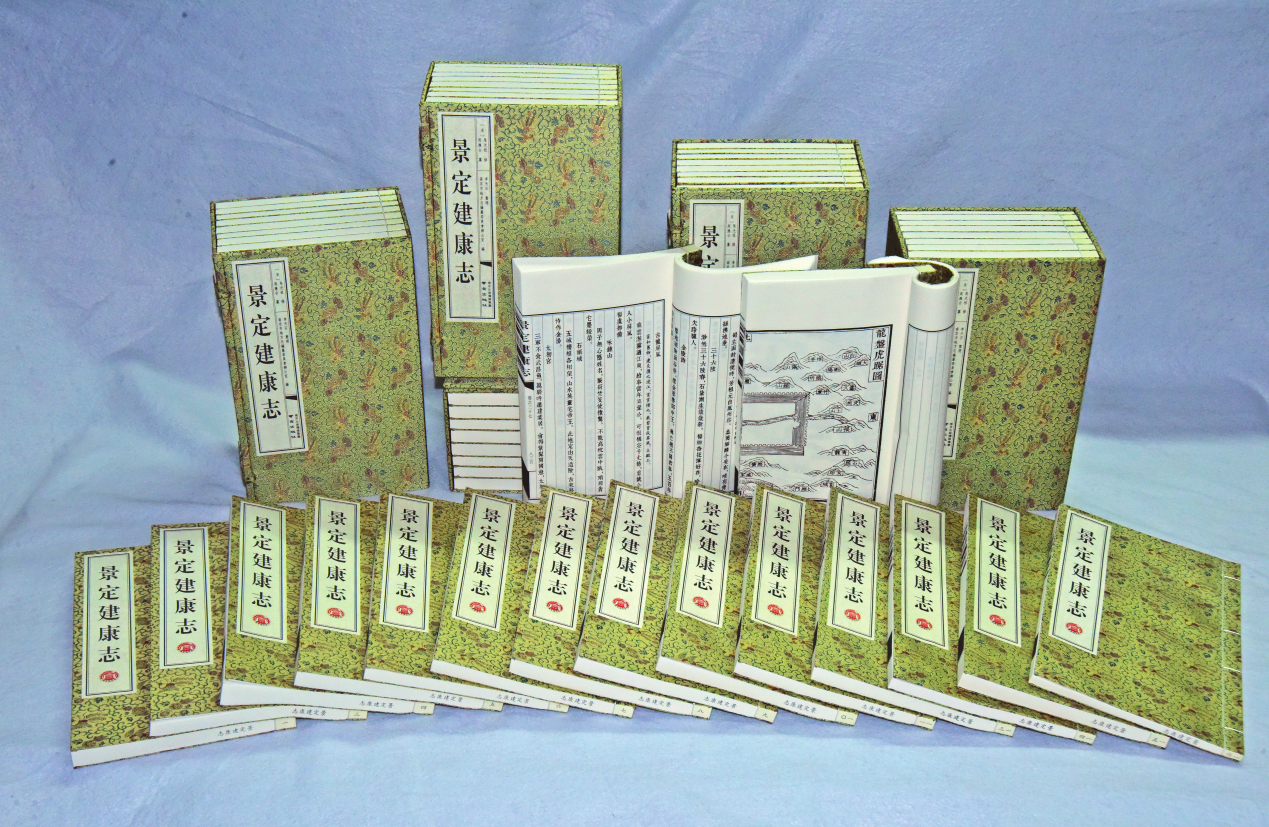

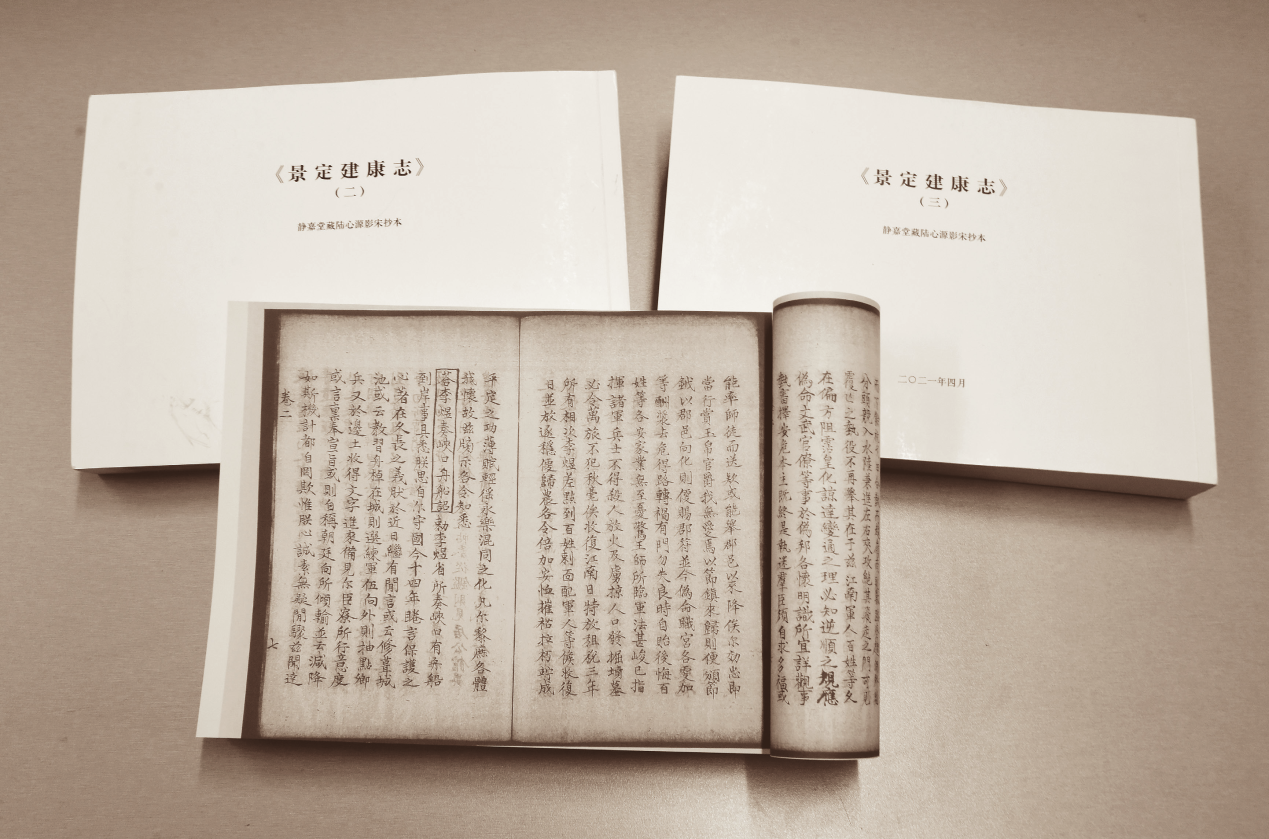

静嘉堂本《景定建康志》

《景定建康志》成书后,后人评价很高。清人《四库全书总目提要》评价该志“援据该洽,条理详明,凡所考辨,俱见典核。”正是由于《景定建康志》有如此众多珍贵的南京史资料,因此今人在撰写《南京通史》一书宋代部分时,引用此志多达230余处,由此可见其在南京史研究中的重要地位。

清代以来,见于著录的现存《景定建康志》版本,较重要的有清代嘉庆六年(1801)金陵孙忠愍祠刻本、皕宋楼陆心源藏影宋抄本、国家图书馆文津阁所藏钱大昕抄宋本、文渊阁《四库全书》本等。近期南京市地方志办公室利用现存诸版本,特别是国内学者以往未曾利用过的日本静嘉堂书库藏皕宋楼陆心源藏影宋抄本,对《景定建康志》进行了整理,极便于学者进一步研究利用。

(文章选自《南京史志》2023年第三期)

审核:窦予然

发布:梁 刚

苏公网安备 32010502010180号

苏公网安备 32010502010180号