南京之最|现存最古老的楼

蒋海宁

鼓楼区作为南京的中心城区,有着独特的地理优势和源远的历史文脉,区内有“有记无楼六百载”的阅江楼、“六朝胜迹”的清凉山、“石城虎踞”的石头城遗址等诸多园林。而位于鼓楼广场西侧的鼓楼公园,因其内始建于明朝洪武年间、南京现存最古老的楼——鼓楼而闻名。

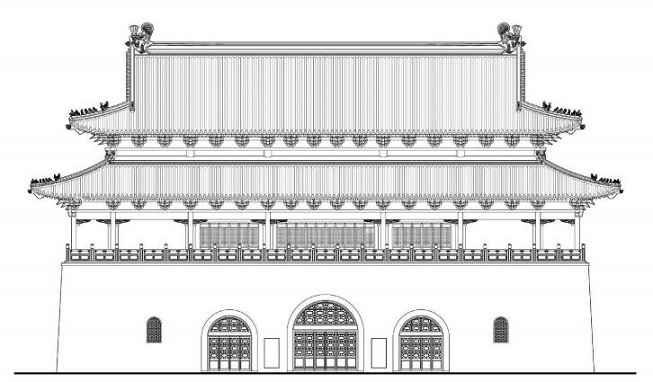

鼓楼,始建于明洪武十五年(1382),是当时报时及举行迎宾、纳妃、接诏、祭天等重大仪式之圣地。楼建在城中心海拔40米的钟山余脉延伸入城的高岗之上,长44米,宽22米。基座为城阙状,楼分上、下两重,上为重檐四落水砖木结构,下檐滴水可直落基座之外,四面红墙巍峙,分外壮观。下有三个拱形门洞,东西两侧共有四个侧室,为当时御鼓官率百余兵士镇守之所。东西两侧,各有青石阶四十级陡峭通殿。据史书记载,楼上原有报时用大鼓两面,小鼓二十四面,云板一面,点钟一座,牙杖四根,以及计时用铜壶滴漏等。

明代鼓楼正立面推测图

楼建成后,在时代变迁与战乱等因素的影响下,其形制发生了许多变化。今天,我们看到的鼓楼,混杂了由明初始建、清代重建乃至民国增建的多重信息。

“钟鼓”由来

中国古代便有在都城宫殿区中设置报时之用的钟、鼓楼的做法。早先钟、鼓二楼往往设置于宫殿区主要殿堂之前,用于报时、报警并具有礼仪的功能,西周时已有此类记载。汉代长安城的宫室之中更是出现了专门的房屋放置钟鼓。汉末三国时,曹魏的邺城在宫城里设有钟、鼓二楼,二者东西对峙排列在宫城主殿之前。唐代宫廷中,钟、鼓楼的设置更是逐渐多见,并成对出现。隋唐时,里坊制度是城市规划布局的主要方法。因此,设置于宫殿区中的“暮鼓晨钟”也影响并规范着市民百姓的日常作息。至宋代,北宋东京汴梁的宫殿中仍沿袭了隋唐宫廷东鼓西钟之制,在日朝、常朝正殿前均设有东西对峙的钟、鼓楼。而在城市中,由于里坊制度的解体,夜禁制度的取消,北宋时期城市的夜生活也热闹起来。因此,隋唐的街鼓制度此时已渐废止。随着里坊制的解体,城市中的钟鼓楼设置也将随着新的城市管理体系进行调整与变化。元是钟、鼓楼从宫殿区向城市区逐步发生迁移的时期。随着城市发展和报时技术的改进,明代将钟、鼓楼转移到了城市中。

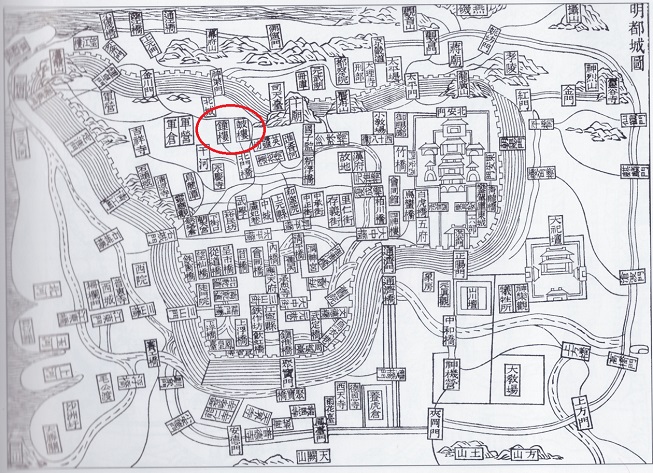

明都城图

明初,朱元璋开始重新规划营建南京城,起先并没有确定钟、鼓二楼的位置,直至洪武十四年(1381),在宫城、皇城、外城均建置完毕后才确立钟、鼓楼的位置。他把钟、鼓二楼独立设置于城市军事驻扎区与市民生活区之间的中心点——黄泥冈上。虽然这一做法不同于以往任何时期的都城之钟、鼓楼设置,但却是结合南京城独特的地形特点及明朝都城宫殿区、居民区不同以往的布局而确定的。当黄泥冈上的鼓楼鼓声响起,在明南京城不规则的城池中,即使远离宫城与繁华的居民区,都能闻声作息。同时鼓楼的位置距离明南京外城的十三个城门距离大致相等,这就非常便于各处城门在每天清晨的鼓声中开启城门。

肇始变迁

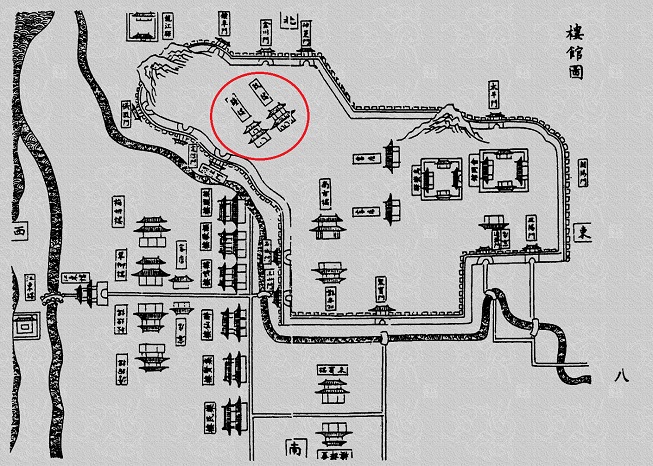

明初洪武八年(1375)朱元璋改建吴王城为南京城,在经过数年营建后,洪武十四年,决定在城中设置钟、鼓楼。据《南雍志》记载,洪武十四年,朱元璋参与制定国子监的布局,规定“左列鼓架,右建钟楼。”洪武十五年,在城市中心区黄泥冈上按此布局东建鼓楼、西建钟楼,以便暮鼓晨钟,方便百姓日夜作息。洪武二十八年修纂的《洪武京城图志》中,明确记载:“鼓楼,在今北城兵马司东南,俗名为黄泥冈。钟楼,在鼓楼西。”

明《洪武京城图志》楼馆图之钟、鼓楼

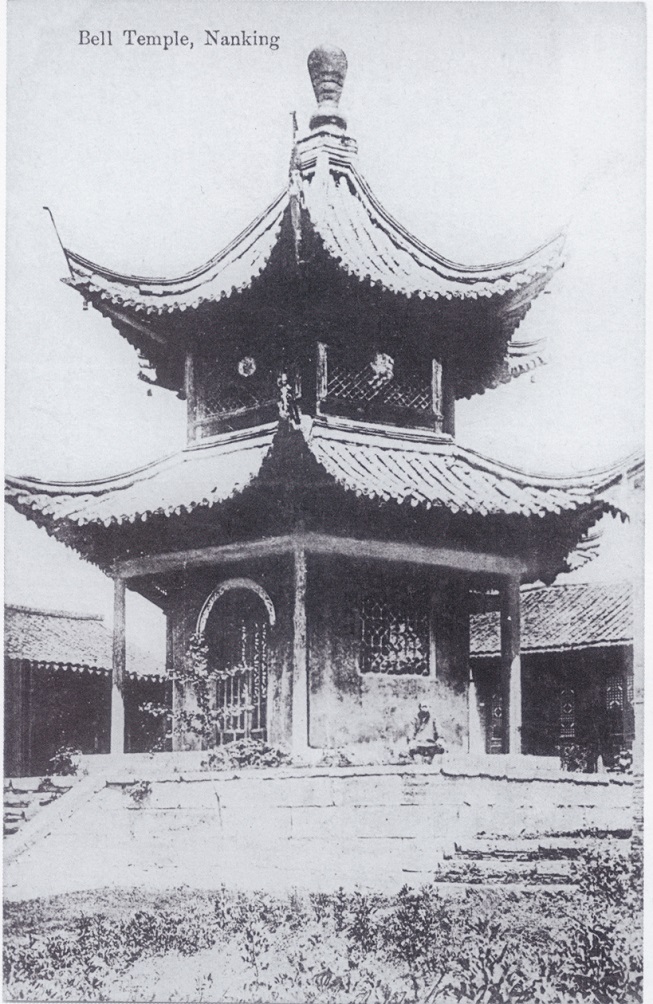

今天坐落在鼓楼广场东北角的大钟亭,并不是600多年前钟楼的所在。明初,黄泥冈并列的钟、鼓楼,位于东面的是鼓楼、西面的是钟楼。钟楼悬挂鸣钟一口,洪武二十五年(1392)又铸造立钟一口,悬于楼前;同时还铸了一口卧钟。清康熙年间,钟楼倒塌,鸣钟、立钟皆毁,唯独卧钟尚存。清光绪十五年(1889)江宁布政使许振炜于鼓楼东重建钟亭,将卧钟掘起悬于亭内中央,遂名“大钟亭”,这就是我们今天所见的“大钟亭”。

旧时大钟亭

大钟亭现状

关于明代鼓楼建筑的样式,已难觅相关史料记载,但从今天鼓楼公园内散落的一些明代鼓楼石柱础可知,南京鼓楼从规模到气势,在国内的鼓楼建筑中当极为少见。

鼓楼公园内现存明初鼓楼石柱基

清康熙二十三年(1684)康熙皇帝玄烨首次南巡,曾登上鼓楼城台,凭高纵览金陵风貌,并谕旨告诫南京地方官员“洁己爱民,奉公守法,激浊扬清,体恤民隐”。次年,两江总督王新命将康熙的“谕戒”刻在碑上置于鼓楼。此碑由碑额、碑身、龟趺三部分组成,碑身高3.2米、宽1.43米、厚0.38米;碑额高0.9米、宽1.56米、厚0.49米;龟趺高1.24米、长2.15米、宽1.5米。碑额中刻篆书“圣谕”二字,碑文皆用楷书,碑四周图案均为姿态各异的盘龙穿云,甚为精奇。因鼓楼立有康熙皇帝的“圣谕”戒碑,当时曾把鼓楼改名为碑楼,现鼓楼台座正面中门上,“碑楼”二字犹存,但老南京市民仍习惯称它为鼓楼。由此,南京鼓楼名为鼓楼,实为“碑楼”,也就有了“明鼓清碑”之称。

现存清代“圣谕”碑

清初康熙年间所建的碑楼样式也已无史料可查证,现存图片中的鼓楼应是清晚期进行过整修之后的面貌。此时的鼓楼大殿外观看为二层,实际内部空间仅一层。为重檐歇山顶殿堂式建筑,殿身三间三进,周以回廊。各层檐口、屋角起翘较高,依稀可见上下檐角柱与梁枋间有雕刻精美的斜撑,与今天的鼓楼形制如出一辙。从照片可以看出,此时的鼓楼仍沿用明代,城台南北拱门开敞,供行人穿行。

晚清时鼓楼外观

民国初年,鼓楼进行了诸多改建、加建。当时,随着城市道路系统的改造,中山路的开辟,鼓楼周边由北京东路、北京西路、中山路、中山北路、中央路5条主干道交会包围,鼓楼三孔城门洞也不再是原先的城市主干道,整个鼓楼被围成了一个街心公园。1923年,鼓楼公园成立。

民国时鼓楼外观

民国时期,从当时的一张老照片中可以看到,鼓楼上部南立面的屋顶上增加了一组天窗。不仅如此,鼓楼内部还加修成阁楼,使戒碑形成顶天立地的格局,碑额穿楼板而过,据载与今天鼓楼内部格局一样。当时,鼓楼建筑天窗的出现,或许是由于鼓楼内部空间分成两层,为增加楼内采光而设。不过,民国时期并没有添加东西两侧的梯亭,除此之外,整体形象与现在已差别不大了。

今日新颜

今日鼓楼基本上延续了民国时期的形制,由上、下两部分组成,上部为木结构的碑楼建筑,下部为砖结构的楼座。鼓楼建筑现为三间三进,重檐歇山顶,通柱造,有收分,三面墙体亦有收分,唯有南面是隔墙。根据需要,鼓楼室内空间、鼓楼的城台都经历了多次维修、改造。建筑上多处体现南方做法:屋角起翘较大,室内柱础为覆盆式,室外廊下为鼓磴式,檐下有斜撑,雕有“双狮戏球”等吉祥物。城台的台座东西两端各筑石阶楼梯一条,各有青石台阶40级,直通台面,供人上下。梯孔之上各建梯亭一座,防雨水下注台梯。台座横向正中和偏前方各开漏窗两扇,用以券道、台梯的自然采光和通风。整个建筑布局对称,严整美观。

鼓楼城台上梯亭

历经600余年历史的鼓楼不但是古代南京城报时之所,也是今日南京城的重要标志,是南京城历史文化的象征,具有重要的建筑历史价值和社会人文意义。

审核:窦予然

发布:梁 刚

苏公网安备 32010502010180号

苏公网安备 32010502010180号