南京记忆|南京书院史略

濮小南

悠悠华夏,教化为宗。在我国古代众多教育形式中,书院制度是其中最具特色的一种组织形态。它的办学宗旨与目的、教学内容与方法,以及师资、学生、经费、校舍的管理等方面,均有一整套十分完备且行之有效的办学规制。与官办的国子学、府学、县学不同,书院是私人讲学之所,教师授课与学术研究,辩论发难,相对自由;学生自学与教师指导,设疑商榷,相对宽松,没有官学呆板的章程和严厉的等级。别开生面,生机勃勃。

书院之名 始于唐代

书院之名,始于唐代,初为皇室官府的修书藏书之地,而非士子读书求学的肄业之所。

选自《随园随笔》

清代袁枚《随园随笔》卷十四《书院》曰: “书院之名,起唐玄宗时,丽正书院、集贤书院皆建于朝省,为修书之地,非士子肄业之所也。”五代十国时期,中原干戈,战争频仍。士子举业无门,多居家读书。其中,家藏积书多者,左近学子多聚其舍而读之,故有书院之雏形。宋代文莹《湘山野录》卷上记载: “伪吴故国五世同居者七家,先主昪为之旌门闾,免征役。尤著者江州陈氏,乃唐元和中给事陈京之后,长幼七百余口,悉有规制……别墅建家塾,聚书延四方学者,伏腊皆资焉。江南名士皆肄业于其家。”主持书院事务的负责者,一般称山长,也有的称院长、堂长、山主、洞主等名,任职者大都是其时其地的乡绅隐士或大儒名宿。《随园随笔》卷十四《山长》记载: “今称书院先生曰: ‘山长’……南唐升元中,白鹿洞教授称洞主;五代蒋维东隐居衡岳,受业者称曰山长……后又有院长、堂长、山主之称,嵩阳书院王曾奏置院长,李燔为白鹿书院堂长,台州守王华甫乞杨栋为山主。有以教授兼者,《理宗本纪》: ‘景定四年(1263),何基以婺州教授兼丽泽(正)书院山长。’乾隆三十六年(1771),奉旨以山长系沿宋元旧名,此后,改称院长。”书院真正形成气候,成为诸生士子求学与名儒授徒传道的专门场所,则始于宋代。

民办官助 制度形成

宋初,战乱偃息,海内一统,民生渐安,士子求学图进之风日进,往往相与择胜地、立精舍,创建书院,以为群居讲习之所。宋代吕祖谦《白鹿洞书院记》记载: “国初斯民,新脱五季(代)锋镝之厄,学者尚寡,海内向平,文风日起,儒生往往依山林,即闲旷以讲授,大率多至数十百人。”各地沿袭相仿,自建书院,聚徒讲学,遂成规模。其中,较知名的有茅山(金山)书院、徂徕书院、白鹿洞书院。

选自《万历野获编》

明代沈德符《万历野获编》卷二十四《书院》记载: “书院之设,昉于宋之金山、徂徕及白鹿洞。”此外,北宋著名的书院还有:位于今湖南长沙的岳麓书院、位于今河南商丘的应天府(睢阳)书院、位于今河南登封嵩山南麓的嵩阳书院、位于今湖南衡阳石鼓山回雁峰的石鼓书院等。这些书院最初大多为私人创办或主持,以耕读为主,授徒讲学,自给自足。书院师生,醉心学术,潜心锻炼,讨论心性,教学相长,持志守节。一旦办学成功,则多数均得到朝廷和地方官府精神上的支持鼓励,如赐名、赐匾、赐书等,以及物质上的资助帮扶,如赐银、拨田产等。

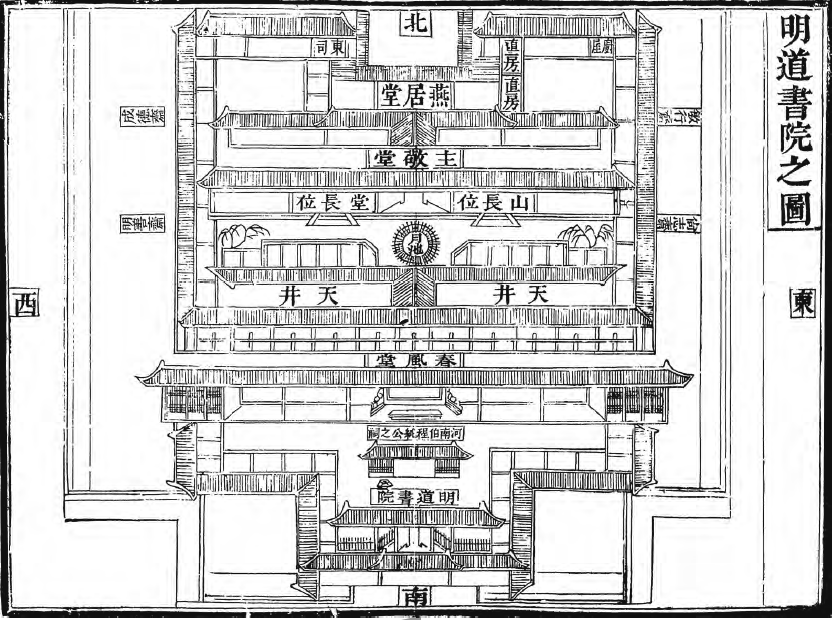

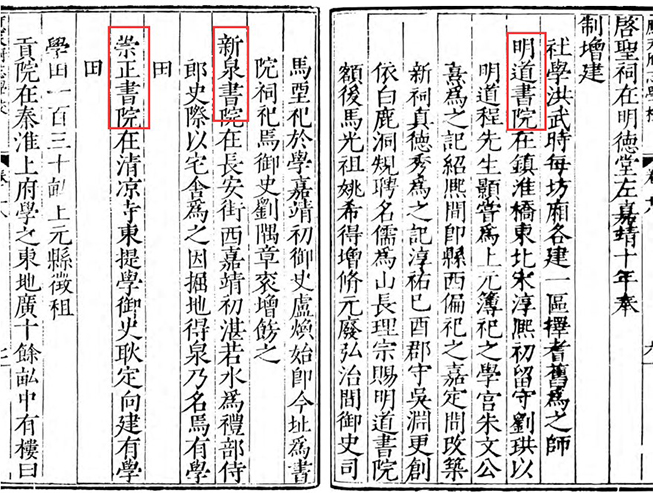

明道书院图

有宋一代,南京的书院除北宋的茅山书院外,主要是南宋的明道书院和南轩书院。而从规模、制度、师资等方面考量,在当时众多书院之中,明道书院是当之无愧、名副其实的首善书院。明道书院仿庐山白鹿洞规制,聘名儒为山长,招志士共学。宝祐四年(1256)和开庆元年(1259),江东安抚使、知建康府、资政殿大学士马光祖(1200~1274)两度视察明道书院,并发表了“孔孟之道,至程子而大明”的演讲。一时,士子趋之如鹜,盛极东南。宋理宗赵昀亲题“明道书院”匾额,遂使明道书院蜚声宇内。

划归体制 山长委任

元代,对书院采取积极创办,鼓励发展的政策。清代朱彝尊《日下旧闻》评价道: “书院之设,莫盛于元。设山长以主之,给廪饩以养之,几遍天下。”其时,兴建书院,蔚然成风。宋代及以前的书院大多为私人或民间创办,朝廷或官府只予承认、支持及部分资助。元代不同,朝廷将保护孔庙和修复书院与各级官府的政绩挂钩,严禁官员干扰书院的正常活动。

《元史》卷四《本纪第四 · 世祖一》记载:中统二年(1261)六月乙卯,“诏:宣圣庙及管内书院,有司岁时致祭,月朔释奠。禁诸官员使臣军马,毋得侵扰亵渎,违者加罪。”故各级官府都积极拨资兴建书院,即使是私人出资、捐田兴建的书院,也对其加强管理和控制,规定路、府、州书院,设直学以掌钱谷,对经费困难的民办书院,增拨钱谷学田。书院享受同级官学的各项官费待遇,为书院的发展提供了重要的物质保障。《元史》卷八十一《选举一》: “凡路府州书院,设直学以掌钱谷,从郡守及宪府官试补……自京学及州县学以及书院,凡生徒之肄业于是者,守令举荐之,台宪考核之,或用为教官,或取为吏属,往往人才辈出矣。”山长、主讲由各级官府委派选任,甚而由各级官员兼任。书院完全失去独特的自主地位,与官学相差无几,有悖书院初衷矣。

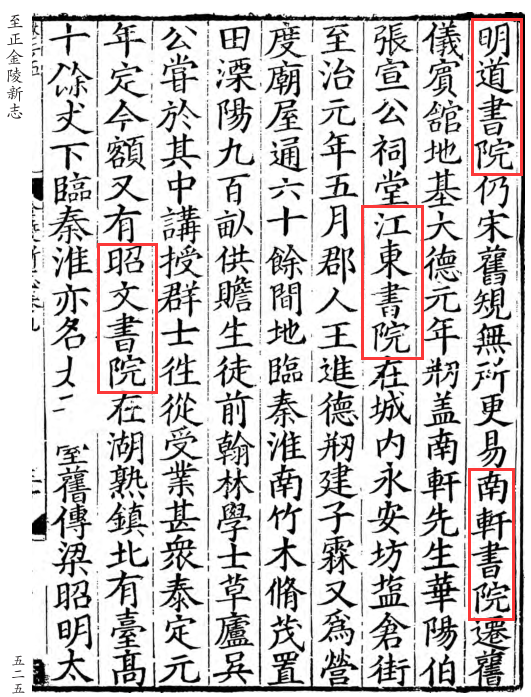

选自《至正金陵新志》

元代南京地区的书院,除续办的明道书院和南轩书院以及昭文书院外,最著名的当数位于集庆路盐仓街(今南京市秦淮区双塘办事处糖坊廊)的江东书院。延祐七年(1320),江宁乡绅王进德(1246~1329),买宅盐仓街一区,捐田900亩,创建王氏义塾,邀请江南名儒吴澄(1249~1333) 前来讲学。王进德在吴澄的指导下制定了内容具体的“义塾规制”,确立了“识见天理,以养其性”的办学思想,加之秦淮河边清雅的学习环境,浓郁的读书氛围,士子趋之日众,遂改名江东书院。至治元年(1321),延请理学大家程端礼(1271~1345)担任山长。程端礼为理学大师史蒙卿(1247~1306) 的入室弟子,在天台山静清书院亲聆史师教诲,得程朱理学之真传。在江东书院任山长期间,根据其师“学问进修之大端,其略有四:一曰尚志,二曰居敬,三曰穷理,四曰反身”的原则,专门编写了《程氏家塾读书分年日程》,指导学生遵循朱熹“读书穷理”“达于日用”的治学精神与方法,以期获得切实的读书效果。他在《集庆路江东书院讲义》中更是将朱熹的读书方法概括为“循序渐进,熟读精思,虚心涵泳,切己体察,著紧用力,居敬持志”六条,并名之曰:朱子读书法。这种治学思想与方法,成为元朝政府颁行全国书院和各级官学通用的教学指导纲要,且被后世明清时期的书院奉为法则,影响深远。泰定元年(1324),皇帝也孙铁木儿(1276~1328)亲赐“江东书院”匾额,敕令路府拨资以助。此举不仅奠定了江东书院在当时全国范围的地位,增加了江东书院对各地学者士子的吸引力,同时,也使江东书院成为元代书院中最有生气最为活跃的书院之一。

官学兴盛 书院式微

明代,南京初为京师,继为留都,一直是全国正统思想的文化高地,加之朝廷坚持“世治宜用文”的文教政策,全力发展官学和强化科举考试,上至国子学,中至府州县学,下至乡闾社学,无不得到空前的发展。《明史》卷六十九《选举一》记载:

天下府、州、县、卫所,皆建儒学。教官四千二百余员,弟子无算。教养之法,备矣。 洪武二年,太祖初建国学,谕中书省臣,曰: ‘学校之教,至元其弊极矣。上下之间,波颓风靡;学校虽设,名存实亡。兵变以来,人习战争,惟识干戈,莫识俎豆。朕惟治国以教化为先,教化以学校为本。京师虽有太学,而天下学校未兴。宜令郡县皆立学校,迎师儒,授生徒,讲论圣道,使人日渐月化,以复先王之旧。’于是,大建学校,府设教授,州设学正,县设教渝,各一;俱设训导,府四,州三,县二。生员之数,府学四十,州县以次减十。师生月廪食米,人六斗;有司给以鱼肉,学官月俸有差。生员专治一经,以礼、乐、射、御、书、数,设科分教,务求实才,顽不率者黜之。十五年,颁学规于国子监,又颁禁例十二条于天下,镌立卧碑置明伦堂之左,其不遵者,以违制论。盖无地而不设之学,无人而不纳之教。庠声序音,重规叠矩,无问于下邑荒徼,山陬海涯。

面对朝廷如此规模宏大的国家级学校教育布局,不管从师资、生源、资金、制度等任何方面,书院都无法望其项背, 逐渐衰弱式微,甚而消歇,已成必然。纵有少数存续者,亦 仅为祠祀而已。柳诒徵《江苏书院志初稿》称:“明初教士,一归儒学,士夫讲学书院之风一变。其存者徒以崇祀儒先耳。”及至明成化时期(1465~1487),宪宗皇帝朱见深久居后宫与长其十八岁的万贵妃厮混淫乐,朝政尽付宦官把持,宦党势力膨胀,“东厂”之外,增设“西厂”,钳制言路,压制士族。政治日渐腐败,官学教育和科举考试弊端丛生,士风浇漓。官学生员但取食廪年深者,不讲学力,只有资格,抄袭顶替,蝇营狗苟,不胜其滥。面对如此教化滥觞之概况,一批士大夫和有志学子强烈要求朝廷恢复书院讲学,以弥补纠正官学科举之弊。久废的白鹿洞、岳麓两座书院相继得到复建,各地见贤思齐,纷纷重建书院,延师讲学,书院再盛,指日可待矣。

正德年间(1506~1521),书院进入极盛时期,在王守仁(1472~1529)、 湛若水(1466~1560)等大师倡导之下,缙绅遗佚,联讲书院,相望于远近。《万历野获编》卷二十四记载: “自武宗(朱厚照)朝,王新建(王守仁)以良知之学行江浙两广间,而罗念庵(罗洪先)、唐荆川(唐顺之)诸公继之。于是,东南景附,书院顿盛。当正德间,书院遍宇内。”《明儒学案》卷三十七《甘泉学案》记载:湛若水,字元明,号甘泉,“平生足迹所至,必建书院以祀白沙(陈献章),从游者殆遍天下。年登九十,犹为南岳之游”。嘉靖初年(1522),时任南京礼部侍郎的湛若水,在应天府长安街,即溧阳籍国子生史际(史际,1495~1571,字恭甫,号玉阳)之斋舍辟建新泉书院。《万历应天府志》卷十八记载:“新泉书院,在长安街西。嘉靖初,湛若水为礼部侍郎,史际以舍宅为之。因掘地得泉,乃名焉。有学田。”此外,明代南京的书院还有择地聚宝门东北选址重建的明道书院,以及崇正书院、文昌书院,高淳的崇文书院,句容的华阳书院、正心书院和江浦的石洞书院、新江书院、白马书院、江干书院等,这些书院虽然影响不大,但对当时南京的士子学风起到了积极的厘正推动作用,充满勃勃生机。

选自《万历应天府志》

明代中后期,正当书院蓬勃发展之时,发生了首辅张居正(1525~1582)禁毁书院的举措,《明通鉴》卷六十七记载:万历“七年(1579)春正月戊辰,诏毁天下书院。先是原任常州知府施观民,以科敛民财,私创书院,坐罪褫职。而是时士大夫竞讲学,张居正特恶之,尽改各省书院为公廨,凡先后毁应天(今南京)等府书院六十四处”。此番毁禁书院运动波及全国,南京首当其冲,故自万历十一年以后,南京各书院亦渐次消歇殆尽矣。

西学东渐 书院殆终

清初,政府对书院采取严格的限制措施,通令全国:不许别创书院,群聚徒党,空谈废业。同时,清廷为维护统治,加强培养选拔人才,大力兴办官学,广开科别取士,使天下学子清楚读书进阶求取功名的途径。故其时南京的书院一直冷寂无闻,处于发展的低迷期。仅有位于今成贤街的文昌书院和位于今洪武路羊皮巷口的虹桥书院以及位于今浦口区珠江镇东的东山书院几处私人书院,且大多规模不大、时间不长,未几即告废止。直至雍正时期(1723~1735),书院之议才又出现了新的转机,朝廷一面还在禁止民间私办书院,一面却开始提倡官府创办书院,谕令全国,先在各省会兴建或恢复一二所书院,由官府拨专项资金,以保证书院运转经费充裕,聘任山长将书院纳入官学轨道,以补官学之不足。正是在朝廷鼓励创办名为书院,实为官学第二的历史性变革大背景下,南京钟山书院——有清一代在南京存续时间最长、规模最大的官办书院,应运而生。

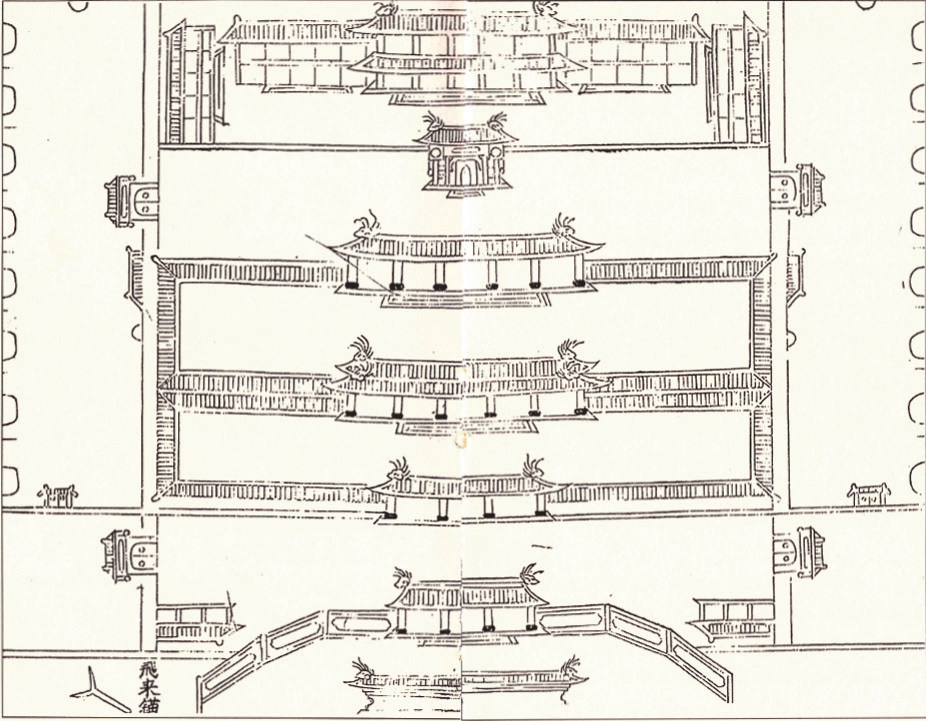

钟山书院图

雍正元年(1723),两江总督查弼纳(1683~1731)奏请皇帝御批后,由总督署、江安抚院及苏皖两省各府县共同出资,择江宁府上元县以北,原明代钱厂旧地,创建“钟山书院”。其址大抵东至今太平南路,西至火瓦巷,南至娃娃桥,北至小火瓦巷,占地面积约为5.32万平方米。书院坐北朝南,共有照壁、头门、二门、大厅、讲堂、内门楼、后楼、大厨房,以及学生读书的厅房、宿舍等,计100余间。书院四周,俱为高大院墙,厅、堂、楼、舍之间,均辟有庭院,屋宇深深,气势宏大。雍正皇帝为庆贺书院成立,亲笔御赐“敦崇实学”鎏金匾额。从雍正二年(1724)檄选诸生入院起,至光绪二十九年(1903)改为江南高等学堂止,中间除太平天国(1853~1864)时期短暂停办外,办学时间长达170年。其办学宗旨、教学内容及培养方向,清晰明确,堪称东南典范、全国楷模。清乾隆帝六次南巡到江宁,每次均于钟山书院召试士子,遂使钟山书院名重一时。

乾嘉以降,基于钟山书院成功的办学实际,南京的府县级官办书院也相应产生,其中,知名的有尊经书院、凤池书院、鸡鸣(奎光)书院、惜阴书院,以及六合的六峰书院,溧水的高平书院,高淳的学山、尊经两书院和江浦的珠江书院、同文书院等,遂使南京成为名副其实的文教省会大都市。《江苏书院志初稿》评价到: “江宁书院,特盛于他省。奖优儆惰,官师欣合。”这种和谐局面一直延续到咸丰三年(1853),因战争而宣告终止,大小书院全部废弛。

惜阴书院大门旧影

同光以后,虽经官绅合力恢复了钟山书院、尊经书院、惜阴书院、凤池书院,兴建了文正书院,但西学东渐大潮澎湃涌入,势不可挡。新颖生动科学实用的西式学校,使食古不化僵滞不前的中式书院,相形见绌。衰颓之势,已成定局。江河日下,非人力可挽也。光绪二十七年(1901)八月初二,光绪帝再颁谕令: “著各省所有书院,于省城均改设大学堂;各府及直隶州均改设中学堂;各州县均改设小学堂。”据此,钟山书院改为江南高等学堂,惜阴书院先改为上元高等小学堂,后改作江南图书馆,尊经书院、凤池书院改为校士馆,文正书院改为江宁府中学堂,至光绪二十九年、三十年间,南京的书院全部改为学校。历经宋、元、明、清四代,存在近千年的南京书院,终于宣告完全结束,并为新式学堂所代替。但是,毋庸置疑,南京历代书院所特有的办学经验和教学方法,已然成为南京地区乃至全国教育历史宝库中的珍贵遗产,为现代教育事业发展提供了非常有效的借鉴和积极深远的影响。

(文章选自《南京史志》2023年第三期)

审核:窦予然

发布:梁 刚

苏公网安备 32010502010180号

苏公网安备 32010502010180号