南京记忆|从长干里到新街口,南京“商市中心”迁徙史

薛冰

2023年12月南京市考古研究院发布的《长干古城——南京西街遗址商周文化遗存》,以丰厚的考古材料,说明西街遗址核心区“是标准的湖熟文化台型遗址”,“根据出土遗物的分析,自早商时期该地已有人群活动,晚商至西周时期持续繁荣。”去年12月19日,“长干古城——南京西街遗址重要考古成果专家论证会”上,权威专家认定,在西街发现的长干古城始建于3100年前的商、周时期。长干古城是名副其实的“南京之根”。

西街考古现场及周边环境(陈向俞 摄影)

西街遗址地处凤台山南麓越台一带的山间平地,古称长干。唐诗中频繁出镜的长干里,早在3100年前已是南京的“商市中心”,中华门外繁华的西街,便是当时南京城的中轴线。这一发现将南京主城区的建城史向前推了至少600年,是南京城市史研究的重大突破。南京的城市史与文化史,都因此而改写。

长干古城,南京人自己建的城

长干古城将南京建城史向前推了600年。不过,长干古城的意义,远远不止于此。

南京号称六朝古都,十朝都会,但每一个朝代,都是外来者建立的政权,每一座新城的建造,都是出于征服者的意志。这就形成了一种思维定式。所以,说越国人在南京建造起第一座城,楚国人在南京建造了第二座城,南京人也就不假思索地接受了。长干古城的发现,打破了这个定式,也就是说,南京城的最初建设者,不是外来侵占者,而是本土居民。

因为,3100年前,不但越国寂寂无闻,就连在越国之前称霸中原的吴国,也还在传说之中。所以,这个古城的建设者,只能是湖熟文化时期的南京土著居民。

湖熟文化时期,始于距今约3700年,相当于中原商王朝初期,到春秋战国之际吴国灭亡为止,延续1000余年。经过70余年来的考古发掘与调查,已发现湖熟文化遗址300多处,分布范围西至皖南东部九华山脉,南至黄山、天目山脉,东越茅山山脉,直抵武进和丹阳九曲河流域,与太湖流域的马桥文化西缘相接,北达长江北岸的六合、仪征直至扬州蜀冈一带,形成数千平方公里的文化圈。其中心则在秦淮河流域和宁镇山脉。秦淮河及其支流两岸,凡是高出水面的土墩,大都有湖熟文化遗址。

湖熟文化的命名者曾昭燏、尹焕章先生,将湖熟文化分为前后两大阶段,以距今3000年前后吴国立国为界,相当于中原商末周初,此前称先吴文化时期,此后称吴文化时期。也就是说,人们耳熟能详的江南吴文化,正是由湖熟文化发展而来。

依照考古学的惯例,生活于湖熟文化时期的先民,可以称之为湖熟人。湖熟人既是长干古城的主人,也是南京城最早的主人。

湖熟人所建之城,当然也可以称为“湖熟文化古城”,不过这个名称在空间界定上没有“长干古城”明确,而且长干这个地名更为人们所熟知,所以定名为“长干古城”是有道理的。

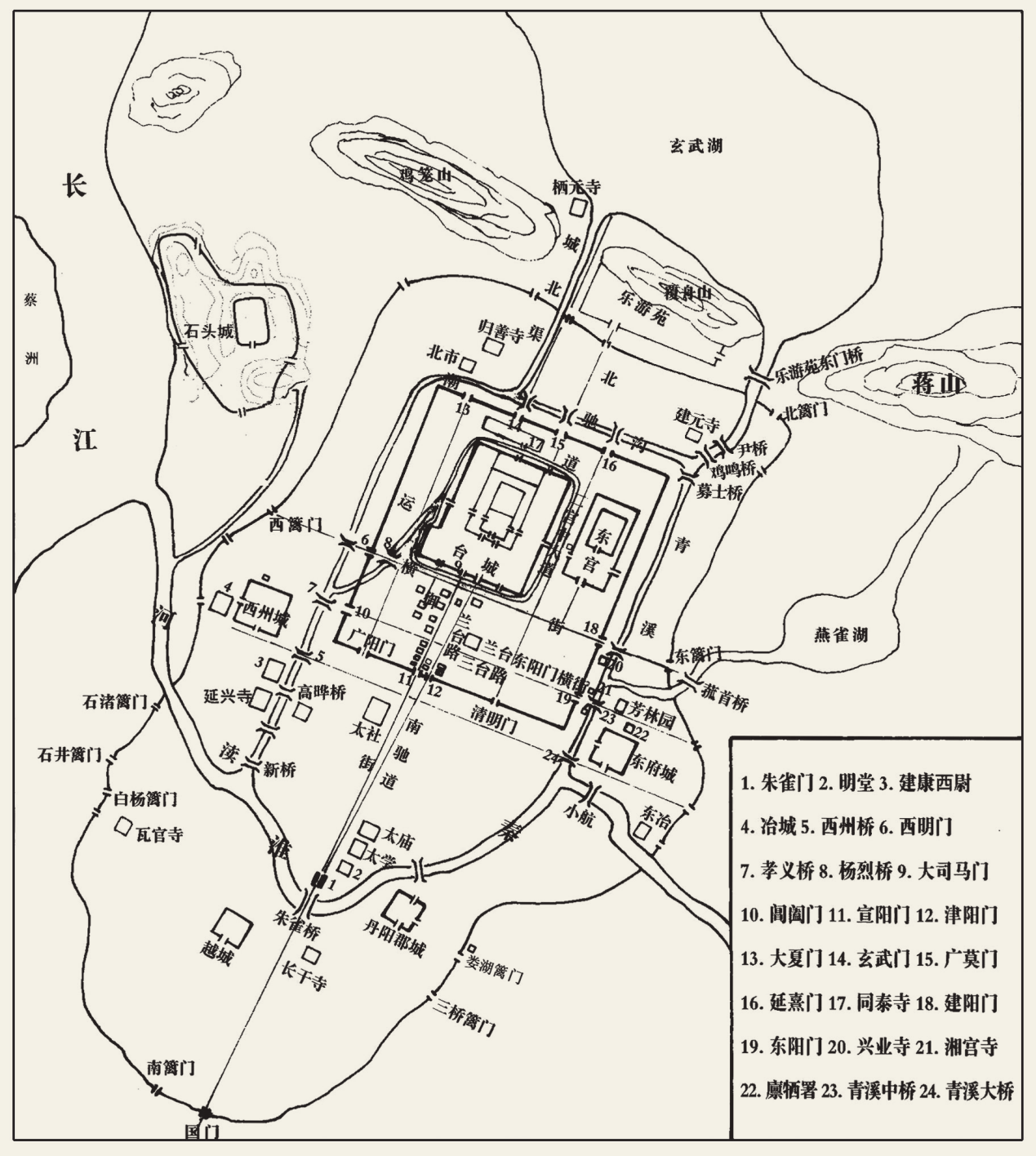

南朝梁代建康城布局示意图(王志高复原)

更重要的是,长干古城作为一个重要的环节,衔接了湖熟文化与越城。正是在长干古城的基础上,出现了越城。越城的周边,发展出南京最早的繁华居民区和商业区长干里。六朝建都,长干里市民区成为与台城皇宫区、石头城军事区并重的三大功能区之一,也是都城的物资供应地和全国的商品集散地。隋、唐时期,长干里的经济地位更加凸显,成为南京地区最耀眼的亮点。从南唐建城到明初建城,城南市民区都是城市不可动摇的根基所在。延续至今,迄无改变。也就是说,从青铜时代的湖熟文化遗址,到早期城市建设,进而发展为六朝古都、十朝都会、历史文化名城、中国东部地区重要的中心城市,南京城3000余年来的成长脉络十分清楚,且从未中断。这已是难得的人文史实例。如果考虑到湖熟文化与新石器时代北阴阳营文化的承续关系,那么这一文化绵延的时期,可以达到6000年。

长干里中故事多

长干这个地名最早见于文献,是西晋诗人左思的代表作《三都赋》,其《吴都赋》中说: “横塘查下,邑屋隆夸,长干延属,飞甍舛互。”长干里居民竞作奢华房舍,邑屋相连,栋宇交互。

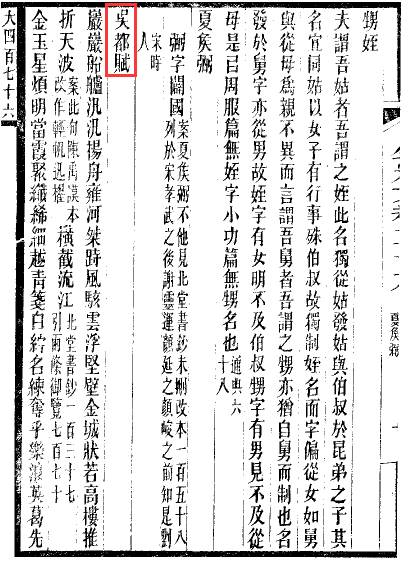

《吴都赋》,选自《全上古三代秦汉三国六朝文》

《吴都赋》中浓墨重彩地描写了长干里商业区,早朝开市,百货川流不息,盈溢于市。市场中心的商品集散地,都城与边疆的商人都在这里交易,围观等待的顾客有男有女。驮运货物的马队在市中缓缓穿行,满载货物的楼船挂着风帆经过店肆。从平常的水果、纻布,到远方而来的琉璃、美玉、象牙、珍宝,各种货物纷至沓来,各地方言交杂喧哗,“挥袖风飘而红尘昼昏,流汗霡霂而中逵泥泞”。商市中的人多到这样的程度,众人一起挥袖,带起的大风能扬尘蔽日,众人流下的汗水,像下雨一样让道路变得泥泞。善于经营的大商人财富巨万,以雄厚实力占领市场和商铺,生活奢华,锦衣玉食。

《吴都赋》也写到,东吴的世家大族多居住在长干里。吴郡望族顾雍、陆逊的后裔中,陆机、陆云弟兄入晋前就住在越城西北小长干里。顾荣是陆机的姊夫,所居或亦相近。东吴重臣张昭住在大长干寺道西,即今西街一带,张家附近的桥就叫张侯桥。东吴宗室、权臣孙綝也“筑室朱雀桥南”。佛教在东吴时传入江南,最早的寺庙建初寺,就建在凤台山南麓。东晋时又在大长干建造了长干寺,也就是明代大报恩寺的前身。

建康的商业繁盛,主要不在于城市内部的交易,更重要的是对外贸易,跨江而北,溯江而西,南取交、广之异物,甚而“直挂云帆济沧海”,北上辽东半岛、朝鲜半岛以至日本,南下东南亚和南亚。

长干里不仅是繁华江南的经济中心、高门大族的聚居地,而且吸引了大量文人学士前来游赏,留下不胜枚举的华章藻句。其中,首推李白的千古名篇《长干行》。这是一首柔美明媚的爱情诗,是长干里商人的爱情生活写照,与既往农民爱情叙事颇为不同。农民爱情故事中流行最广远的牛郎织女故事、董永与七仙女故事,身为农民的男主角尽管勤劳、纯朴、善良,却无力改变自己的命运,只能寄希望于天上的仙女。长干里人很清楚经商是生活富裕的途径。唐代李益、张潮、张籍、王建、崔颢,宋代苏轼、陆游,明代沈周、徐渭,清代钱澄之、郑燮等也都写过长干行,诗人们从不同角度反映其繁荣,在遗存后世的有限实物之外,保存了更多的城市记忆,丰富了南京的城市内涵,丰满了南京的文化形象。

商市中心,从长干里到新街口

长干里居民商业区源于长干古城,至东吴定都,已有千年之久。东吴文献中明确记载,孙权在凤台山麓设立“大市”,也就是便于管理和征税的规范化市场,管理长干里商业区。南京居民区的发展,原本存在着自南向北推进的趋势,东吴定都后,政治中心的吸引形成强大向心力,加剧着这一趋势。而南北转运干道运渎的开通,更为长干里商业区向北、向东发展提供了有利的条件。东晋以后新兴的商市区东长干,位于凤台山东麓,并随运渎逐渐向东北延伸,南朝后期已越过秦淮河,在今牛市、颜料坊一带形成新的商业区。《至正金陵新志》卷四引《南史·徐度传》,说梁末陈初“六朝市廛,多在淮水北、冶城东”。

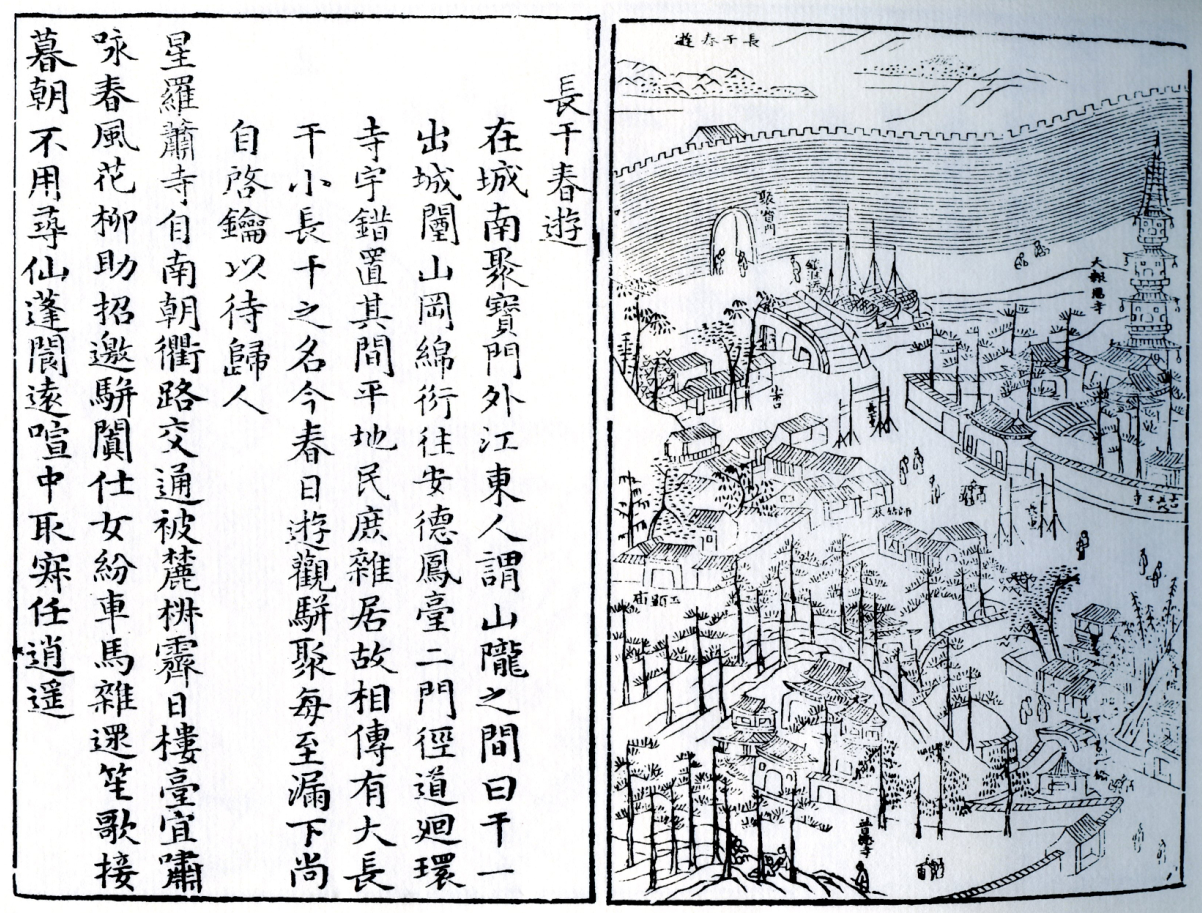

明朱之蕃编、陆寿柏绘《金陵四十景》之“长干春游”

唐代李白诗中关于观赏、游宴、访友、离别之地,如凤凰台、瓦官阁、长干、白鹭洲、金陵城西楼、孙楚酒楼等,多在凤台山周边至秦淮河入江口一带。杜牧“借问酒家何处有,牧童遥指杏花村”中的杏花村所在,近年为人争执不休。南宋杨万里《登凤凰台》诗: “千年百尺凤凰台,送尽潮回凤不回。白鹭北头江草合,乌衣西面杏花开。龙蟠虎踞山川在,古往今来鼓角哀。只有谪仙留句处,春风掌管拂蛛煤。”在杜牧之后最早明确写出杏花村所在。由此可知,杜牧的《泊秦淮》,亦应是秦淮河入江口附近。“隔江犹唱后庭花”,在100多米宽的河对岸还能听得到,可见两岸繁华闹市歌吹之盛。再加上石头津夹江两岸,客馆、酒楼、货栈林立,形成了唐代金陵的商贸繁会之区。南唐最繁华的鸡行、花行在新桥南,宋、元商业中心鱼市在新桥北。南宋马之纯《西州城》诗: “运渎居东西冶城,西州遗迹甚分明。多言东晋才经始,或说孙吴已创成。池苑春风罗绮市,楼台夜月管弦声。入门尽是嬉游地,惟有羊公不愿行。”形象地说明了运渎西、冶城东的西州城旧址已化为繁华闹市。马光祖建造的东南佳丽楼、层楼、南楼都在集庆路口新桥以北。明代的商品集散地大市已到了建邺路东口,距离现当代商业中心新街口只有一箭之遥。南京商市中心由长干古城逐次北移的进程,十分清晰。

南京是一座拥江发展的城

湖熟文化在考古学上称为先吴文化,分布范围广达数千平方公里,核心区域有400多平方公里,已知300多处遗址,以秦淮河流域和宁镇山脉最为集中。湖熟先民要与外面的世界交流,最便捷的途径,就是沿秦淮河顺流而下,直达长江。

当时的长江水道,与今天所见相差甚大。明城墙西城壕外秦淮河的东岸,就是古长江的东岸,江水直抵石头山、凤台山、雨花台西麓。西街考古发现的古长江水道,东距长干古城不过数百米,这段水道在南宋时已经湮没。在西街考古现场办公室里,有一幅根据地质考古绘成的3000年前秦淮河下游模拟图,此时石头山、凤台山、赤石矶之间的秦淮河河谷平原尚未完全形成,河流被密集的沙洲分割成多条水道。长干古城东北,正是凤台山东麓与近岸沙洲之间的秦淮河干流。秦淮河支流落马涧,自北向南流经长干古城东侧。而石头山南侧同样有沙洲近岸。石头山麓、金川河流域都有湖熟文化遗址,沿江向东,栖霞山下的江乘同样可见湖熟文化遗址,与江乘隔江相望的就是六合,六合与仪征、扬州也有湖熟文化遗址发现。

六朝时期长干里方位示意图

弄清楚这样的地理形势,长干古城这个空间节点的重要性,也就不言自明了。湖熟先民从秦淮河中游驾船而来,进入长江,可以顺流而下至镇江地区,可以溯江而上至皖南地区,甚至横渡十余公里宽的大江,抵达北岸的滁河流域,在和县、六合、仪征、扬州等地建设居留点。长干古城是湖熟人对外交通的枢纽所在,也是首当其冲,最容易受到外界侵扰的地方。所以湖熟人会在这里形成大聚落,并要挖出两条环壕以自卫。在当时的条件下,这要算艰巨的工程了。

长干古城这一青铜时代遗址、城市最初源头,始终位于南京的主城区域之内,也是一个罕见的特例。现代考古发现的古文化遗址虽多,但几乎都处于现在的乡野或小城镇,离大城市有相当距离,极少位于现代大都市主城区内且延续无断层的。即如半坡与西安、良渚与杭州、三星堆与成都、广富林与上海、二里头与洛阳、殷墟与郑州,其间都相隔数十公里以至更远。

毫无疑问,这些地方的先民,当时都选择了人类的宜居环境。但是湖熟人选择的长干古城,正位于秦淮河的入江口,大江大河的交汇处,所以不仅宜于一时的生存,而且利于未来的持续发展,至今仍有充分的发展空间。

可以说,南京在3100年前建城之际,就是一个拥江发展的城市。

审核:窦予然

发布:梁 刚

苏公网安备 32010502010180号

苏公网安备 32010502010180号