南京记忆|明朝屯田先驱——康茂才

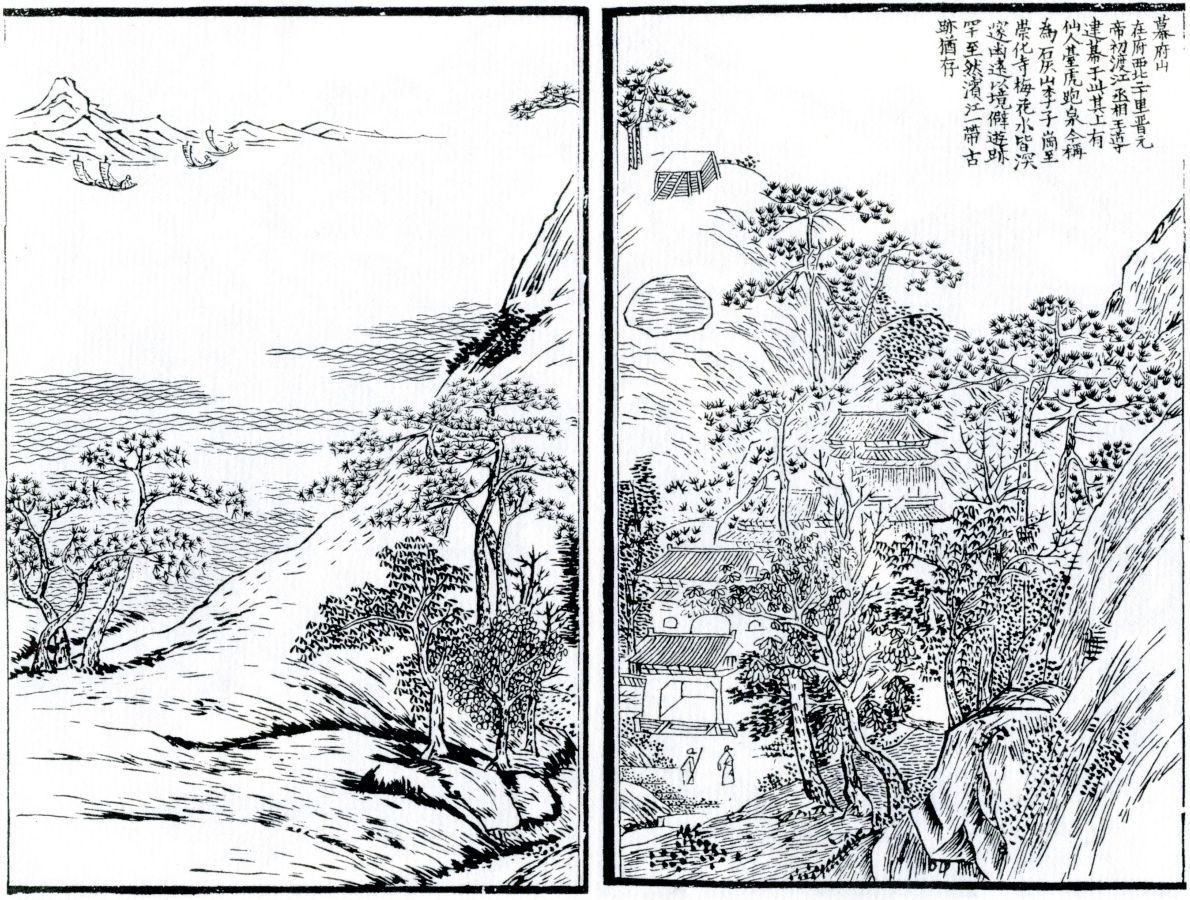

幕府山脉,从西边明朝城门上元门开始,向东连绵数公里直至燕子矶。登临幕府远眺,万里长江从山下奔腾向前。因此地“背山面水”,幕府山脉从六朝开始便成为很多世家大族和贤臣良将的长眠之地。

“幕府山”,选自清高岑《金陵四十景图》

独特的古墓

1967年8月,南京市中央门外小市镇安怀村一队的村民,在平整耕地时发现一座砖砌券顶的古墓。1974年4月,经批准,南京市文物保管委员会(今南京市博物馆前身)组织考古人员对该墓进行了发掘。

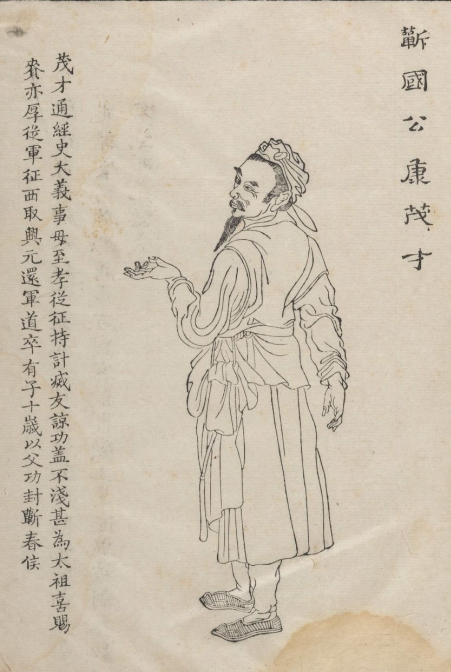

康茂才墓

当时考古挖掘发现,墓葬所在地为高约5米、长和宽均50米左右的土丘。墓前相距60米处有石马、石羊、石虎、石人各一对。墓葬全长9.87米,总宽4.3米,通高4.38米,分上下两层。上层为砖砌券顶,下层墓室呈长方形,以条石封盖,并用砖砌成前后两室,前后室之间有甬道相连,甬道后置石门一重,四壁下部砌有高40厘米基墙。

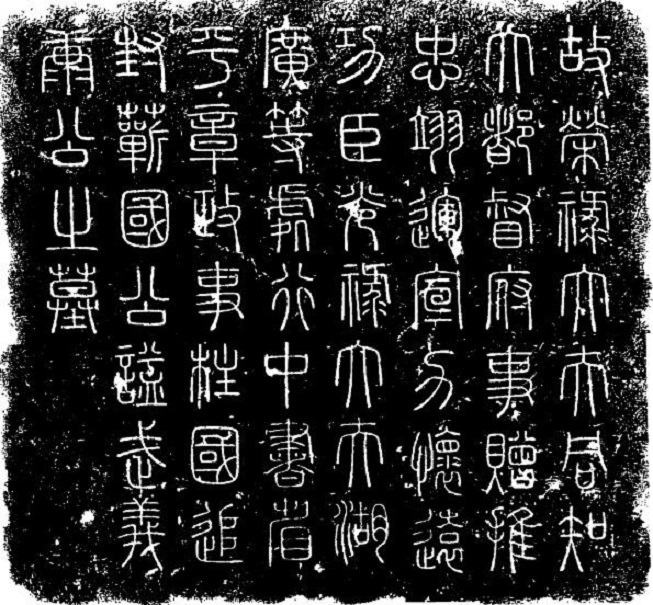

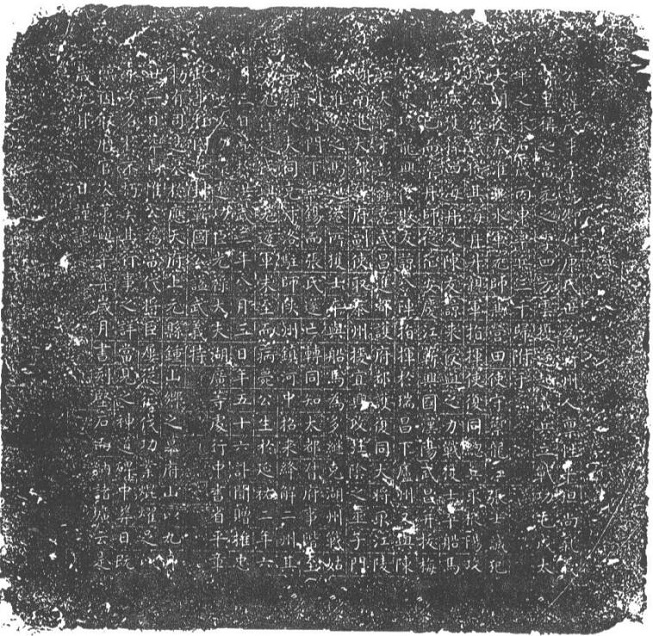

在上层墓室内出有石质墓志一合。上合志盖长67厘米、宽65厘米、厚18厘米,盖面四周有宽5厘米、高3厘米的边框,框内阴刻篆书“故荣禄大夫同知大都督府事赠推忠诩运宣力怀远功臣光禄大夫湖广等处行中书省平章政事柱国追封薪国公谥武义康公之墓”共53字。

下合志石长67厘米、宽65厘米、厚20厘米,正面阴刻楷书志文,载有墓主人生平及卒葬年月。从文字可知此墓主人就是明朝开国名将、明朝前期屯田制度的先驱—康茂才。

乱世的历练

康茂才,字寿卿,世为蕲州人。“秉性平坦,尚义气,乡里称之,生卒年元延祐二年(1315)至明朝洪武三年(1370)”。他从小接受良好的教育,通经史、明大义,希望能够报效朝廷,成就一番事业。

其时恰逢元末,农民战争频发。《元史》载:“元至正十一年(1351)九月,徐寿辉陷蕲水县及黄州路。十月,徐寿辉据蕲水为都,国号天完,僭称皇帝。”《明史·康茂才传》:“元末寇乱陷蕲,结义兵保乡里。”康茂才等人的义兵组织是蕲州路本土的反天完政权的地方武装,为限制天完政权的发展,元朝在政治、军事上给予义兵组织以支持。“当元之季,四方云扰,未几蕲州陷公结义旅以捍蔽为务,授以长官,俄迁为镇府,同诸将复九江,捣蕲水黄连寨,转蕲州路同知总管府事。”

同时,元朝的义兵政策也推动义兵组织者政务能力的提升。《元史》载:“(元)至正十四年二月诏河南、淮南两省并立义兵万户府。三月,中书定拟义兵立功者权任军职,事平授民职。”就这样,如刘基、康茂才等义兵的组织者在保境战争和处理政务中得到成长。

在处理军事和政务过程中,康茂才逐渐熟悉了元朝确立的建设国家军事经济设施而推行的屯田制度。《元史》载:“元至正十二年,蕲州大旱,人相食;十三年,蕲州大旱。”连续的大旱让康茂才更加重视屯田,多年的经营也锻炼了他的战略眼光。在改任蕲州路同知总管府事后,他把义兵队伍带到具有农业支持政策的江浙行省太平路采石镇,以及和州裕溪口屯田镇戍,同时组织农业队伍,推动生产发展。

对此,《蕲国武义康公神道碑铭》有如下描述:“屯戍和州之裕溪、太平之采石,使者考其功状升淮西宣慰副使同知元帅府事,又升宣慰使都元帅。”由于在和州、太平路屯田戍边等军功政绩,康茂才于元至正十四年三月之后升任淮西宣慰使都元帅。

新朝的良臣

《蕲国武义康公神道碑铭》载:“丙申二月,茂才奔行台,便宜升淮南行省参知政事。甫月,上亦克金陵,又奔京口,舟师追及之,乃率所部余兵三千解甲来附,上仍许统所部兵从征。”《明太祖实录》载:“丙申年七月,上为吴国公以元御史台为公府置江南行中书省,兼总省事……置营田司。”也就是说,在康茂才任淮南行省参知政事的职务经营金陵时,其与朱元璋的战略意图发生了矛盾冲突。1356年,康茂才虽在数次激烈的集庆之战中败于朱元璋,但在率部归顺后其义兵队伍仍得以保留。

至正十七年(1357)七月,“(康茂才)授秦淮翼水军元帅兼营田使,守御龙江。”康茂才这时已在朱元璋麾下署理营田使。《明太祖实录》载:“戊戌(1358)二月,迁元帅康茂才为营田使。上谕茂才曰:比因兵乱,堤防颓圮,民废耕耨。故设营田司,以修筑堤防,专管水利。今军务实堙,用度为急,理财之道莫先于农。春作方兴,虑旱涝不时有,妨农事。故命尔此职,分巡各处,俾高无患,乾卑不病涝,务在蓄泄得宜。大抵设官为民,非以病民。若但使有司增饰馆舍,迎送奔走所至,纷扰无益,于民而反害之,非专任之意。”由此,康茂才成为首位营田使,承担起了促进农田水利发展,推进屯田制度建设的职责。

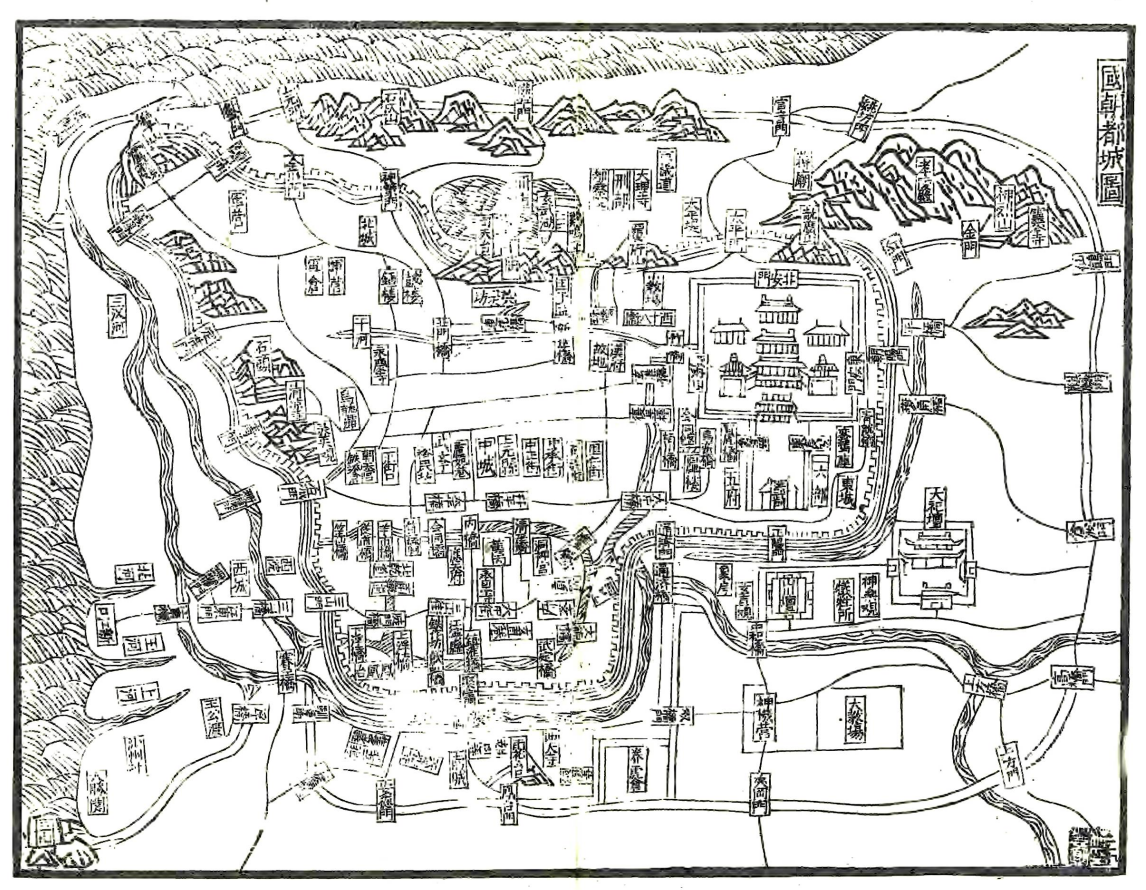

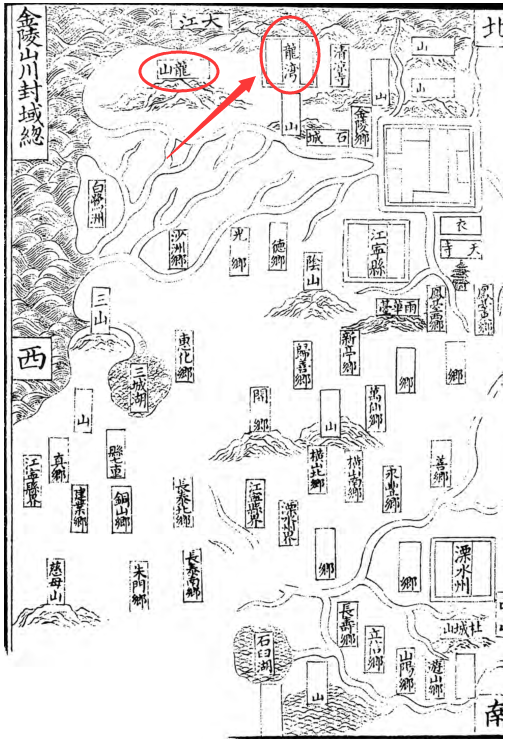

明朝都城图,选自陈沂《金陵古今图考》

此时,朱元璋在经营集庆的同时,军事上仍在与陈友谅、张士诚等在争夺长江上下游的广大地域。而战争是经济实力和社会动力组织能力的对决。《梦溪笔谈·官政一》:“三人饷一卒,极矣。若兴师十万,辎重三之一,止得驻战之卒七万人,已用三十万人运粮,此外难复加矣。”明《大唐秦王词话》:“自古道三军未动,粮草先行,兵精粮足,战无不胜。”由此可见,康茂才担任营田使,不仅体现了朱元璋的信任,更是对其领导的屯田制度运行成效的肯定。

至正二十一年(1361)十一月,康茂才进都护府都护。《明太祖实录》载:“申明将士屯田之令。初,上命诸将分军于龙江等处屯田,至是康茂才囤积充物,他将皆不及,乃下令申谕将士。曰:兴国之本,在于强兵足食……故令尔将士屯田,且耕且战,今各处大小将帅已有分定城镇,然随处地利未能尽垦,数年以来未见功。绪唯康茂才所屯得谷一万五千余石,以给军饷尚余七千石。故耳自今诸将宜督军士及时开垦。”至正二十三年二月,朱元璋在准备鄱阳湖之战时,以表彰康茂才军屯政绩的方式,明令各将士大力推广军屯,组织春耕。

“龙湾”,选自《至正金陵新志》

回顾康茂才的一生,作为元朝弃暗投明到朱元璋团队中的一员,“龙湾之战”诈降陈友谅诱敌深入,从而改变陈、朱实力对比是其高光时刻,鄱阳湖大决战、平定张士诚以及北伐西征,屡建的战功证明了他的军事才能。同时,我们也应该知道康茂才在朱元璋政权下建立推行的屯田制度,在明朝建立过程中对经济、军事产生了深远的影响。《明太祖实录》载:“士卒馈运渡海有溺死者,上闻之命群臣议屯田之法,以图长久之利。”可见,在改朝换代之际,屯田制度实现了军饷充裕,成守巩固,边疆安定的目的。

虽然经过漫长的岁月洗礼,其墓葬龟趺上宋濂所撰的《蕲国公谥武义康茂才神道碑铭》已失,但幸运的是文字被后人在《宋濂全集》中得以发现,铭文最后的评价反映了朱元璋心中康茂才的分量:“值元祚将终,其才弗克尽施,然而真主龙飞于群雄之中,公即能识之,卷甲韬戈,率众臣附,坦然而不惑,可谓上知天命,下本人心者矣。由是昭被宠眷,倚之以心膂,用之为爪牙。十余年间,屡从征讨,茂绩奇勋,著称当世,存则安富尊荣,加以爵位;薨则疏封赐谥,贲及九泉。令名垂于竹帛,重禄延于子孙,公其可以不朽矣。”

编辑:朱 鹏

审核:窦予然

发布:梁 刚

苏公网安备 32010502010180号

苏公网安备 32010502010180号