党纪学习教育|心念黎民 功在国家——林则徐

林则徐(1785~1850),字符抚,又字少穆,晚号俟村老人、竢村退叟、七十二峰退叟。乾隆五十年(1785),林则徐出生在福建侯官(今福州)一个清贫的士人之家,父亲林宾设馆授徒,维持生计。

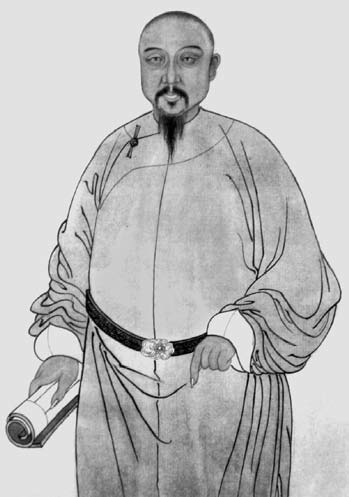

林则徐

林则徐3岁便被父亲带到私塾读书,7岁开始作八股文,13岁中秀才,就读于鳌峰书院。19岁中举人。嘉庆十六年(1811),林则徐中进士,选为翰林院庶吉士。历任编修、监察御史等职。

嘉庆二十五年(1820)七月,林则徐外放,任浙江杭嘉湖道。他积极选拔人才,建议兴修海塘水利,颇有作为。不过,急躁的性情令林则徐的为官生涯颇多艰阻,他曾请人书“制怒”二字悬挂堂中自警,亦有过“支左还绌右”“三叹作吏难”的感慨。终于在次年七月,以父病为由辞职归里。

道光二年(1822)四月,林则徐复出,受任江南淮海道。淮海道是南河总督下属官,林则徐自此与水利结缘。道光三年(1823),林则徐升任江苏按察使。按察使主管一省司法刑名,道光皇帝却特旨命他任疏浚江浙水道。除了江苏,还兼管浙江,可见对他治水能力的认可。

林则徐广州虎门销烟的事迹广为人知,可他的禁烟行动却是始于江苏。按察使的臬台衙门设在苏州,由于鸦片泛滥,当时苏州城内,鸦片吸食者不下数万,其中还有部分官吏。经销鸦片者也数以千计,官商勾结时有发生。林则徐上任后,即微服至南濠街查访,深入了解鸦片泛滥对国计民生的严重危害。他严拿开设烟馆的地痞恶棍,雷厉风行地整治烟贩和烟民。也是在按察使任上,林则徐第一次向道光帝上疏,请求严禁鸦片、查捕烟贩。苏州南濠街至今还有林则徐禁烟处。

这年夏天,江苏暴雨成灾。江南一带,一时间平地水深数尺,沿江居民田庐淹没,溺死者不计其数,露葬的棺柩甚至乘流而下,一片狼藉。苏北也是一片惨状,仪征人厉同勋《前后六水行》写道:“君不见,大江边,惨乎天,弃儿为蛇食,卖儿不值钱,挈老携幼饿且死,十里五里无人烟。”由于沿江太湖一带农田均被水淹,米价暴涨。

八月二十日,娄县饥民赴松江知府衙门请愿闹事。江苏巡抚韩文绮准备调兵镇压,林则徐力陈不可,亲自乘舟前往调解,平息事态。林则徐倡捐劝赈,免除关税招徕川、湖米商,平抑米价,渡过了难关。年底入觐归来,署为江宁布政使,负责全省灾赈事务。

道光四年(1824)秋天,林则徐先后遭父母丧,回籍守制。是年底,黄、淮、运三河交汇处的洪泽湖高家堰数处堤岸坍塌决口,山阳、宝应、高邮、江都、兴化、盐城等地相继被淹。灾后洪泽湖水竭,无以济运。与之相连的淮河、运河水位亦大为下降,严重影响漕运。

次年三月,在家为母服丧的林则徐接到“夺情”谕旨,赶赴清江浦督修河工。他身着孝服,徒步跋涉在泥泞的堤坝上,走一处,查看一处河工,堤坝终于在数月后全部修复,而林则徐却因劳累过度病倒。

道光十年(1830),服丧期满的林则徐出任湖北布政使,翌年春调任河南布政使,擢东河河道总督。其间,他不辞劳苦,亲自实地查验山东运河、河南黄河沿岸工程,提出改黄河由山东利津入海以根治水患的治河方案。道光十年(1830)六月到次年七月,林则徐先后任湖北、河南、江宁布政使。“—岁之中,周历三省、所至贪墨吏望风解缓。疆臣重其才,皆折节倾心下之”。

道光十二年(1832)夏,江宁、上元、六合等县暴雨成灾,江边不见沙洲圩岸,城内民房只露屋脊,江南贡院号舍浸水,秦淮河等被江水倒灌。正好林则徐由河南调任江苏布政使,他闻报江宁府水灾灾民达十几万,当即借贷在河南采购五千石麦粮,押运到江宁府城,当日放赈。

林则徐视察了府县灾情,制订了《救灾十二则》,调动社会各方力量,将救荒做成社会慈善事业。由官府组织、社会募捐、家庭收养、平粜米价、扶助生产、节约粮食等多种措施相结合,灾民很快就安定了生活,恢复了生产。

道光十二年(1832)二月,林则徐升任江苏巡抚。从此和两江总督陶澍共事,“志同道合,相得无间”。在陶澍进京述职和回乡省亲之时,林则徐两次署理两江总督,可见二人关系之亲厚。

道光十三年(1833)夏,江宁、上元、江浦、六合等县水灾严重,灾民50多万。林则徐严饬府县及时动支银两,救济灾民一个月的口粮。他亲自调查灾赈过程中的积弊,发现主赈官员、吏胥、豪绅、土棍、讼师以及经手钱粮的各类人员互相勾结中饱私囊:有的短缺升斗,在赈粮中掺杂糠秕;有的假造灾户名册,冒领钱粮;有的虚支各种费用在赈款义捐项目中报销;有的巧立名目向商人铺户强行摊派乱收费;还有些州县主管竟直接克扣赈粮,弥补亏空。

林则徐深知:“州县廉,则人不敢啖其利;州县严,则人不敢蹈于法;州县勤而且明,则人不得售其奸。”为此,他对贪污灾民活命钱粮的官吏进行严厉查处。他主张考核官吏“首以清廉为重”,同时改进赈济方法,要求州县亲自主持放赈,公开监督和专人负责赈济发放,杜绝了各级官吏舞弊的可能。

十一月,林则徐以江苏灾情严重,奏请缓征漕粮,却遭到道光帝严旨诘责。林则徐遂又单衔密疏,逐条辩解,力陈江苏钱漕之重,被灾之苦,坚决请求缓征,以暂纾民力,提出“多宽一分追呼,即多培一分元气”。这份奏疏写得声泪俱下,曾在苏、松地区广为传抄。最终,朝廷不得不允其所请。

林则徐认为,连年水灾,主要原因是吴淞江、黄浦江、浏河及与之相表里的白茆河年久失修,逐年淤塞,排水不畅所致,于是动工兴修浏河、白茆河。疏浚工程竣工后不久,上元、江宁等县秋季大雨,长江、秦淮河再次泛滥,府县饥民三四万人流离失所。林则徐亲自主持煮赈事务,他坐镇省城,从钱庄提出平时义捐生息银9200两,凑作煮粥施赈资金。同时,在江宁城内外灾民集中处开设四个大粥厂,每厂每日就食饥民数千人,又动员各庙宇、学堂、善堂、会所施粥。

为了能让分散在各处或行动不便的老幼孤寡残疾都能得食,林则徐首创流动挑担施粥。他动员士绅富户分担,财力强者每日出四、五担,财力弱者可几户凑成一担,挑到附近街巷,专施给这些人。赈灾施粥历来以官府为主,林则徐对民间慈善救灾并无强制,但不少富户还是参与其间。如此坚持数月,虽是严冬,江宁城四、五万灾民,极少有冻饿而死的。

面对连年灾害,林则徐在给忘年交陈寿祺的信中写道:“江苏之病,更比吾闽为难治者。”“处处如是,岁岁如是”的棘手局面,令以“能吏”著称的林则徐,也发出了“智勇俱困,为之奈何”的慨叹。

道光十七年(1837)正月,林则徐升湖广总督。次年底,入京觐见,受命钦差,赴广州查办鸦片。道光十九年(1839),两江总督陶澍在重病中向朝廷推荐“林则徐才长心细,识力十倍于臣”。道光帝命林则徐接任两江总督,他因忙于广东,未到任。

林则徐自幼家贫,“家无一尺之地,半亩之田”,他认为“民即不尽可悯而农民可悯,而农民之勤者尤可悯”。林则徐一生官历十四省,宦迹所至,为最底层的平民做了很多实事。道光二十九年(1849),林则徐自云贵总督任上告病还乡,已到了“宠辱皆忘”的垂暮之年,但他那颗殷殷忧国忧民之心仍跃动不已,写下了“独有恫瘝仍在抱,忧时长结寸心丹”的感人诗句。

道光三十年(1850),林则徐在赴桂林途中,终因抱病不支,卒于潮州行馆。遗疏上闻,举朝震悼,赠太子太傅,谥“文忠”。

拟稿:刘舒曼

审稿:朱 颖

审核:窦予然

发布:梁 刚

苏公网安备 32010502010180号

苏公网安备 32010502010180号