南京记忆|那些年在夫子庙吃“下粥”

陆铮镭

老南京人说的“下粥”(也有称“下昼”“下遮儿”)类似于当今的“下午茶”。回想四五十年前,夫子庙周边地区的不少原住民有吃下粥的习惯,从贡院西街到贡院街,大小老字号餐馆、小吃店林立,不仅早市生意兴隆,一般下午三点后也开午市,同样顾客盈门,不输早市。为满足“既垫一下肚子,又能满足一下口腹,还要经济实惠”的食客需求,各店家的下粥品种主打的还是传统风味特色小吃。

各位看官,请和我一起穿越到20世纪70年代初,就从贡院西街北端开始逛吃,看看都有哪些能让人馋涎欲滴的美食。如果从贡院西街北端往南一路逛吃,你可以选择位于状元境巷口奇乐园菜馆9分钱2两一小碗飘着蒜花香的阳春面,汤鲜面条劲道。若你喜食甜食,继续往南走两三分钟就到了莲湖糕团店,选一碗同样9分钱的赤豆元宵或酒酿元宵,既甜又糯,或干脆买5分钱一只的糖心麻团边逛边吃,既简单又实惠。路过人民游乐场,评书大家孔幼平先生带着磁性的声音伴着铿锵的快板声从明德堂里传来仍然清晰可辨。

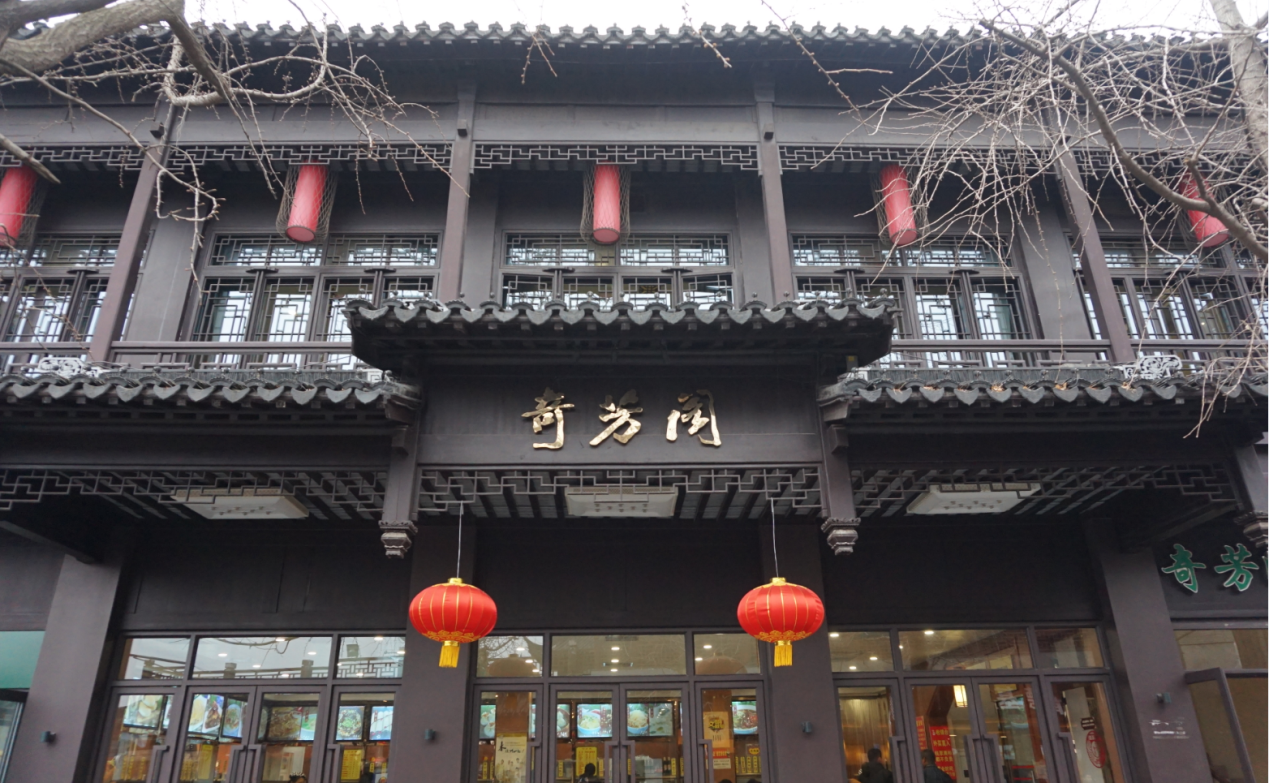

再往前,如果遇到手里托着几个高庄馒头的邻居,就稍作停留韶韶晚上洋柿子蛋汤加馒头的晚饭。当然,街边的清真“蒋有记”一定会照旧将几张方桌摆到店堂外,桌边定是坐满了食客。只是,他家的牛肉锅贴和牛肉馄饨算是“高端”下粥配置了。要是那时也有朋友圈,他家定是夫子庙一带回族居民的首选下粥打卡店。如果遇到生意爆棚,也一定会有等得不耐烦的食客放弃排队,到隔着几个门面,同样是清真馆子的“新奇芳阁”小卖部买一两块香喷喷的酥烧饼果腹。

接着向东拐,就到了贡院街上,抬头就会看到“新奇芳阁”的招牌,走进去,买菜包、牛肉包的顾客定会坐满了宽敞的店堂。有客人或许还带着大锅小锅,他们就不光是为了下粥而来,带来的锅是为了多买三五笼,带回家连晚饭也一并解决。这时,如果你眼尖,一定会注意到“新奇芳阁”对面的“老正兴”店门边贴了一张醒目的红纸,上写“新增供应韭黄肉丝春卷”,新口味一定会吸引一批爱尝鲜的食客。

接着往东经过百花照相馆、人人理发店,我们会闻到糖炒栗子特有的烟火香气,寻味远眺,一定会看到街对面的绿宝果品店门口,一口大锅里正翻炒着冒着热气的栗子,引得路人排队等着热栗子出炉。如果不想排队耽误时间,我们可以转到“绿宝”斜对面的“六凤居”,他们家的葱油饼和豆腐脑一直是我的心头好。他家还有比“刘长兴”“小上海”便宜4分钱(2角钱1两4只)的小笼包也不赖。

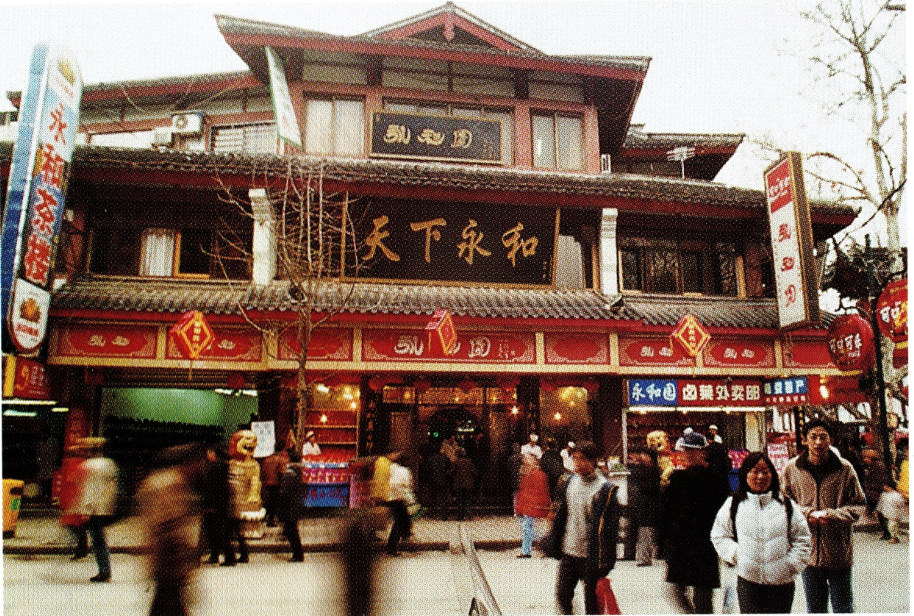

逛到金陵路南口旁,会看见“永和园”,“草圣”林散之老先生题写的店名牌匾在夕阳的映照下显得古色古香,牌匾下进出店堂的食客络绎不绝。听说相声大师侯宝林老先生来宁演出之余慕名到“永和园”品尝小笼包饺和煮干丝后赞不绝口。其实他家的小煮面也是一绝,专下小煮面的大师傅可是我的街坊邻居,潜心钻研小煮面三十几年的老伙计下的面,我连吃两碗也不过瘾。

如果你是馄饨爱好者,过了永安商场旁边的黄公桥,就有一家小有名气的馄饨小店,他家有“两小”,一是店面很小,挤在桥尾东南秦淮河岸边;二是只卖一种1角3分钱一碗、猪肉馅的小馄饨,汤用猪骨熬制,馅料不多但味道鲜美,是当时下粥人气颇高的“网红”馄饨打卡地。只是,当年南京人还不讲“喝馄饨”,店主人也不会问“阿要辣油呀”?只在桌上放一小碗“稀胡椒”由顾客自取,但当年嗜麻辣的食客并不多。

那时下粥的虽然是以南京传统小吃为代表,有的若干年后还进入了秦淮小吃“八绝”榜单,但当时并不见现在“红得发紫”的鸭血粉丝汤的身影。只记得50年前在贡院街上的遵义剧场(后改回原名秦淮剧场)与解放电影院之间有一家“永顺居”,主要经营鸭血汤和鸭肠汤两个品种,也许就是20世纪90年代才风靡,至今不衰的鸭血粉丝汤的“鼻祖”吧?但他家的鸭血和鸭肠是分开做的,更不放粉丝和鸭肝、鸭肫,只记得汤汁鲜美,鸭血软糯,鸭肠脆爽。那时的我,每周日午饭后随邻居陈大伯去黄公桥附近的澡堂洗澡,澡后陈大伯必领着我和他的儿子到“永顺居”喝一碗鸭血或鸭肠汤,算是享受一下“水包皮,皮包水”的小幸福。

审核:窦予然

发布:梁 刚

苏公网安备 32010502010180号

苏公网安备 32010502010180号