南京记忆|试为南京老街巷把把脉

谷万中

老地名乃城市文化“名片”,是铭记古都历史的烙印,寄托乡愁的驿站。据称,南京史上曾出现过2万余个老地名,其中有不少具有极高的文化价值。2008年初,市政府正式将100条文化历史悠久、内涵丰富、国内外知名度高的特色“老地名”,列入全市第一批非物质文化遗产名录,南京也因此成为全国第一座把历史地名列入非遗保护的城市。笔者希望通过梳理仍现存的南京街巷老地名,帮助大家了解城市的历史演进和文脉传承。

与历史人物有关的地名

在城南,陈家牌坊、常府街、李府巷、张家衙等,这类历史悠久的老地名不胜枚举。它们的名称直白,让人很容易知晓。顾名思义,这里大多有历史上某个官吏、名人的府衙、宅邸或牌坊。

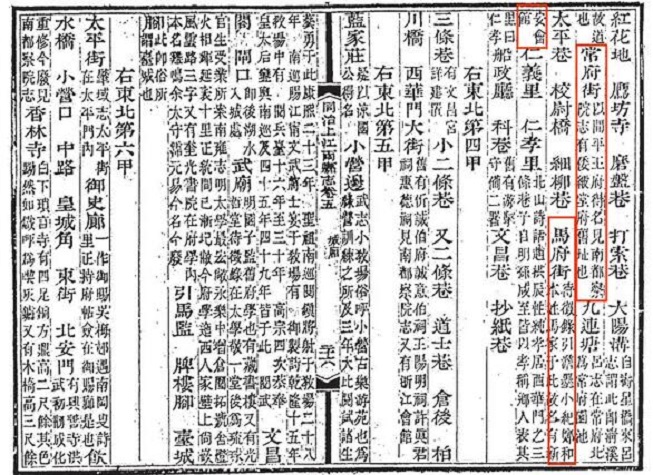

▲陈家牌坊

陈家牌坊东起六角井,西至绿竹园,清朝因陈姓人家在此立贞节牌坊,故名。文献记载:清代中叶,陈氏家族已呈衰败之势。其时,贞洁女子马氏,28岁守寡抚孤,虽是位弱女子,面对恶人食其财产、逼其改嫁时却大义凛然,以死相拼。由于她出身书香世家,在那个“万般皆下品,唯有读书高”的时代,她尽心尽力培养教育其子,最终儿子考中举人,走上仕途。官府为表彰她勇于牺牲敢于担当的美德,在坊间立牌坊表其贞洁,邻里也称赞她“抚孤不易,有识更可嘉”。

常府街位于秦淮区太平南路东侧,西起太平南路,东至龙蟠中路,连接瑞金路,因明初开平王常遇春府邸在此而得名。常遇春(1330~1369),字伯仁,号燕衡,南直隶凤阳府怀远县(今安徽省蚌埠市怀远县)人,元末红巾军杰出将领。元顺帝至正十五年(1355),归附朱元璋,自请为前锋,力战克敌,尝自言能将十万众横行天下,军中称“常十万”,官至中书平章军国重事,兼太子少保,封鄂国公。明朝立国后,朱元璋在南京城中择地为功臣建造府第,其中为常遇春兴建常府,以此表彰其功绩。而府邸所在便取名为“常府街”。

张家衙位于箍桶巷南段东侧,南起剪子巷,现为一条南北走向的古街巷。因明末抗倭将军张可大的府第在此而得名。曾

张家桥、张家园。张可大是明朝末期有作为的儒将,作为土生土长的南京人,他不但在南京以都指挥使执掌南京锦衣卫,还在崇祯年间,被任命为登州总兵,策应隔渤海相望的辽东战事。

与数字有关的地名

与前述地名不一样,看到陆家巷,

莫望文生义,认为与陆姓人家有关联,非也!陆家巷、七家湾、八府塘等,其实和一枝园、二郎庙、三条营等类似,是为数众多与数字相关的老地名。

陆家巷东起明瓦廊,西至丰富路,紧邻新街口。相传太平天国时期因兵燹之祸,附近只剩下6户人家,后谐音陆家巷。清《同治上江两县志》载:“陆家巷,有耿天台祠。”对此,由朝天宫街道所立的文博标牌上是这样写的:“太平天国时期,此巷百姓为避兵乱,纷纷逃离,仅幸存下六户人家,故名陆(liu)家巷。”因此陆家巷与姓氏无关。大写的“陆”字,南京话发音倒是lu,而普通话则读作:liu。

如今这里烟火气息十足,俨然是走街串巷寻觅美食饕餮客的打卡天堂。或许,正是五湖四海美味在这里的交会融合,赋予了陆家巷不一样的历史沉淀,也给予了南来北往过客不一样的金陵记忆。

七家湾旧影

七家湾位于秦淮区朝天宫东南,东接打钉巷,西至仓巷,其名来源至今众说纷纭。其中一说,相传明朝初年有七家回民在这一带聚居,以宰牛为业,后发展为巷,因巷形弯曲如环,故称“湾”。另有一说法,据清末陈作霖所作《运渎桥道小志》记载,明朝初年上元之夜,朱元璋微服私访至此,“见有画‘不缠足妇女怀抱西瓜’以刺马皇后,大怒,令屠其里,门有张灯者,尽杀之,仅余七户”,故名七家湾。

曾亮相《舌尖上的中国》的锅贴店

民国时期,沿七家湾和内秦淮狭长地带存在大量家庭屠宰厂。对此,《金陵物产风土志》记载:“屠牛向有厉禁,回民每于下浮桥、七家湾一带窃卖之,皮则乘日未出时,在笪桥南交易,皮市街(评事街)得名以此。”《建邺文史》记载:“明清以来,在七家湾的住户中,十有八九是经营牛羊皮生意。”现如今,经营牛肉特色小吃的李荣兴、韩复兴、蒋有记、金同记等老字号都是从那时兴盛的。

容易读错的地名

南京城里有不少“六”字头的老地名,像六角井、六度庵、六合里等。

六角井缘于明代一口六角井栏;六度庵则因清光绪年间一座古六度庵而得名,曾名六度巷。

六合里位于大行宫东南方,东起三条巷,西至四条巷。六合里之名缘起于民国时期,因巷内的一所由六户人家合建的、有着六扇门的楼房而得名。因此,六合里与江北的六合区连一分钱的关系都没有。但因字面有点雷同,难免让人混淆,很多人就会唯心地以为六合里与六合注定有渊源。用南京话发音,两者还真像,只是普通话就相去甚远啦。六合里的地名标牌确实曾被错

成“luheli”,因为我去探访时发现,巷口路牌委实是用粘纸做过改动的,重新修改的标注是“liuheli”。

六合里巷内3号是高二适先生故居。高二适(1903~1977),江苏泰州人,当代著名学者、诗人、书法家,与黄宾虹、白蕉、李志敏合称20世纪文人书法四大家。此处建筑原是一座西式别墅风格的小洋楼,为国民政府立法委员杨幼炯的私人官邸,曰“齐园”。1948年,高二适迁居于此,前后在这里居住近30个春秋。此外,巷子里还分布有几处民国建筑,是城南一处文化氛围浓郁的巷落。

“饮”字当头的老地名

位于南京门东地区的饮虹园,据传与明朝江南巨富、大名鼎鼎的沈万三有关。因当年他尤爱在饮虹园这个“落地”饮酒,巷以此得名。

门西的饮马巷,东起钓鱼台西至磨盘街。相传南宋时期,金兀术率兵攻陷南京,康王赵构率众仓皇出逃。一众人等慌忙来到离南门(今中华门)只有约半里地时,康王坐骑突然烦躁不安,拉长颈子叫唤,就是死活不肯再往前走了。随从猜想,这马恐怕是口渴了,要饮水哩!于是牵马来到巷边一口水井旁,但无水桶,只好让马在百姓淘米的水缸里喝了个够。饮马过后,他们终于顺利地闯出南门。自此以后,发生康王饮马故事的这条巷子,就称作饮马巷了。

近年,随着中山南路延伸南下以及长干门的开辟,宽阔的外秦淮河上架起一座造型别致的桥梁,该桥便称饮马桥。

值得一提的是,饮虹园和饮马巷里面的“饮”读音可不一样。人们饮酒、喝饮料,读yǐn;给牲畜喝水,譬如马,这时应读成yìn马。因此,饮虹园应该读第三声,饮马巷、饮马桥理应发第四声,即:饮(yìn)马巷、饮(yìn)马桥。

一个老地名就是一段历史、一串记忆。地名具有的独特传承性和城市文化特色,能够反映城市不同时期的发展变化。通过传承、研究文化价值较高的老地名所蕴藏的历史,不仅能够提升城市文化品牌形象,也能促进城市文脉的保护以及自身的发展。

审核:窦予然

发布:梁 刚

苏公网安备 32010502010180号

苏公网安备 32010502010180号