南京记忆|旧时奔跑在南京街头的马车

谷万中

南京的马车历史久远,六朝时就有达官贵人外出乘坐马车的记录。据《宋书》记载:“魏晋四出,常乘马,亦多乘舆车。”到了明代马车使用日益见多,但那时对马车及用车人有严格的规制。到了19世纪末,南京城内兴起新式马车,此种马车由上海传入,有两轮、四轮和敞篷、箱式之分。清宣统二年(1910),南京举办南洋劝业会,就曾添置马车40余辆供乘客包用,自此马车开始为市民服务。

升州路上马车和人力车(1944年)

运营马车的兴衰

虽然早在1894年两江总督张之洞就已在南京创筑马路,但直至1924年南京城内才有公共汽车运营。因此,旧时在相当长的时间内马车是百姓出行的主要工具之一。那时,南京市民婚丧嫁娶多租用厢式马车,商铺有时也雇马车从下关运货进城,还有游客乘马车游览风景名胜。1927年国民政府建都南京,公共交通需求日益变大,运营马车数量也逐年攀升,1936年全市登记有数百辆马车。

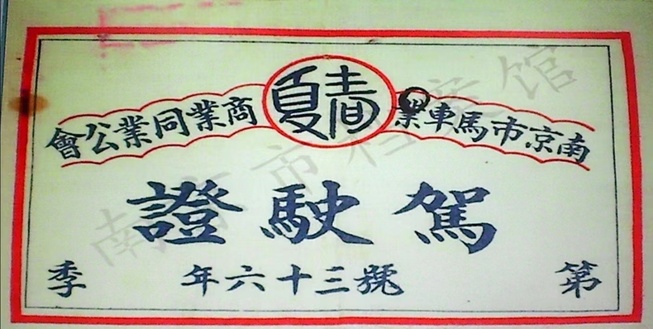

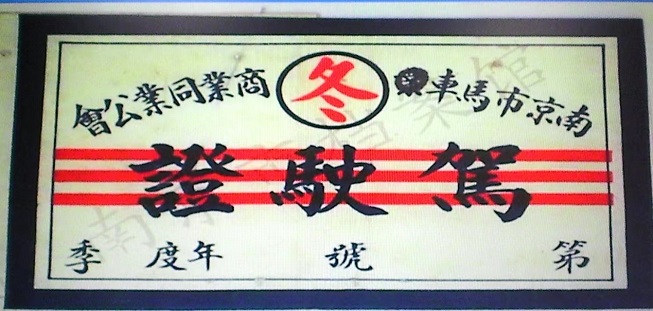

1945年抗战胜利后,国民政府还都南京,城市人口的急剧膨胀,运营马车业到达鼎盛,此时全市马车高达近千辆,客运线路达11条之多。当时为便于行业管理、方便税收,还成立了市马车商业同业公会,马车夫上路还须佩戴袖标及不同季节的驾驶证。

但随着迁回南京的公共汽车公司逐渐恢复营业,加之方便快捷的公共汽车发展迅猛,乘坐马车的人逐渐减少。虽然运营马车在这一时期仍然和小火车、公共汽车、人力车等并存,但其运营范围已逐渐缩小。到1959年前后,只有在下关一带才能看到它的身影,但这仅是为了解决从轮渡码头到下关车站之间旅客接驳难题而暂时保留的。

畸形发展的乱象

虽然运营马车方便了百姓的出行,但由于管理的疏漏也给城市面貌带来了负面影响。对此,市民一度曾对街头混乱无序的马车多有诟病。

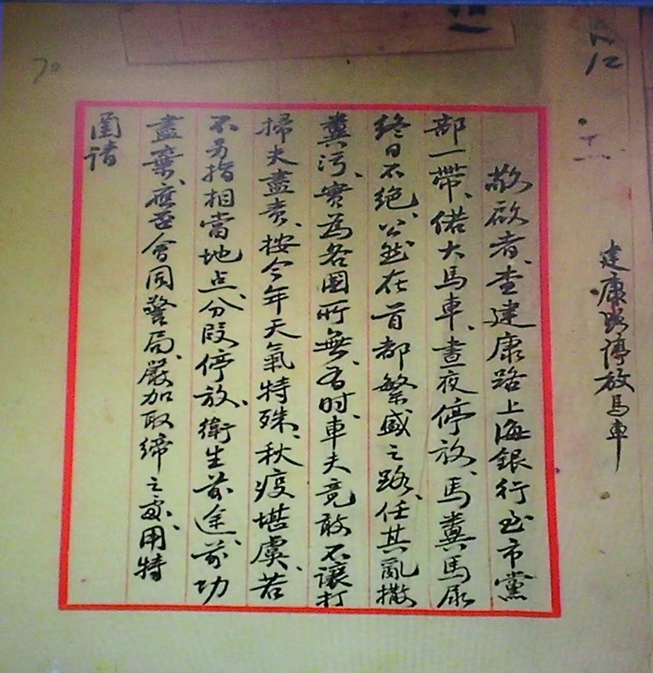

民国时期,市民反映运营马车问题的信件

当时城南闹市三山街一带是运营马车的聚集地,疏于管理的运营马车给周围的商家带来了很大的困扰。三山街上的伦绸布局、同昌铜锡号、华昌百货号等字号联名向市政当局反映:营运马车每日于此争相拉客,叫嚣终日;在繁华市口双列并行,前驶后继互不相让,乘客上下,途为之塞。尤以马匹粪便为首恶,因未及时清理致臭气四溢,有碍公共卫生,影响城市环境,要求大力整顿并另觅停车地点。也有市民提合理化建议,要求给每辆车的马匹配置粪袋,解决马车上路的痼疾。在舆论巨大压力下,政府不得不做出批示,限期执行设置粪袋的措施,否则严禁马车进城。对于商家反映的乱停乱放混乱不堪的问题,当局也作出适当调整,将位于三山街口西南角,紧邻伦绸布局的马车停靠站牌,向西移动了数十米,稍稍平息了民情。

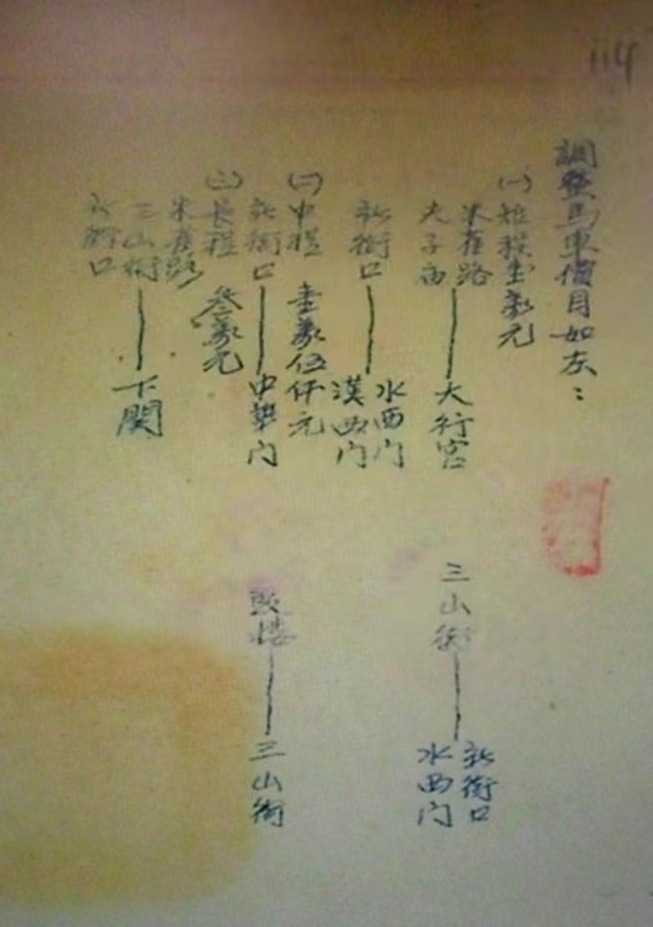

民国时期的马车价目表

但一波未平一波又起。当时因国民政府政治极度腐败,经济全面崩溃,市面物价飞涨,马车的车资也是如同芝麻开花——节节攀升。马车商业同业公会也以马料价格暴涨,运营成本大幅度上升,运营举步维艰为由,数度调整了价格,一张当年“调整车资价格表”就能真实反映当时市民出行乘坐马车需要不菲的花费,表中标注:车资分短途、中途和长途三档,短途车资一万元,有六条线路,分别为朱雀路、夫子庙——大行宫,新街口——水西门、汉西门,三山街——新街口、水西门;中程车资一万五千元,有两条线路,分别为新街口——中华门,鼓楼——三山街;长程车资三万元,有三条线路,分别为朱雀路、三山街、新街口——下关。

儿时坐马车的回忆

中华人民共和国成立初期,南京还保留了多条马车客运线路用于承担部分城市客运任务,其中就有中山码头轮渡驳客线路和前往中山陵的游览线路。

儿时笔者曾坐过几次马车,印象中马车车身较宽,座位有两排,乘客相对而坐,大约能坐8人,驾驶座上往往还可以加坐1人。每辆马车都做到了在马屁股上挂布兜接排泄物以保持路面整洁。我自己尤其喜欢与车夫并排坐在车头高高的车架上,看他轻拽缰绳,扬起马鞭,大喝一声“驾”时,总感觉他有股主宰乾坤的神气劲儿。时常还会有顽皮的孩子,偷偷悬挂在急驶马车的后横杠上,这时精明的马车夫并不吱声,突然间,他将马鞭往后面一抖,只听“叭”的一声,那些孩子便都吓得纷纷滚落,逃之夭夭,往往在这一刻,车夫饱经风霜的脸上便会露出得意的微笑。伴随嘀嘀嗒嗒清脆的马蹄声,夹杂鞭响和车夫的吆喝,车子欢快地奔跑在绿荫遮蔽着的,还是由粗糙瓜子片铺就的慢车道上,沿途美丽街景不时映入眼帘,对于乘客们来说,真是别有一番情趣。

审核:窦予然

发布:梁 刚

苏公网安备 32010502010180号

苏公网安备 32010502010180号