南京记忆|韶韶电影院的那些事儿

朱永昌

酷热之下,电影院成了大家消暑纳凉、休闲娱乐的好去处。今年的暑期档上映了由《红楼梦》改编的电影,毋庸置疑《红楼梦》与南京有着千丝万缕的关系,其实通过光影展现艺术魅力的电影也与南京有着上百年的因缘际会。

(一)

电影于1895年诞生于巴黎,很快这门新兴的艺术便以其巨大的吸引力迅速在世界范围内传播。据相关人士对南京电影史的全面寻访和研究,1904年电影就已传入南京,当时位于保泰街21号的基督教青年会堂被视为南京历史上最早的电影放映场所之一。

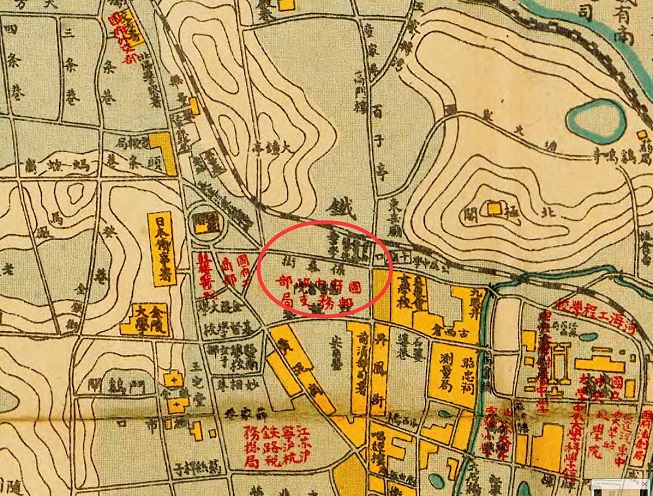

从1904年开始,逢教会节假日举办游艺会时,这里便会放映外国教育片、卫生片或滑稽杂耍短片。保泰街基督教青年会堂的电影放映活动,前后一共持续了30多年。今天的“保泰街”仅是鼓楼广场附近一个公交站台,作为地名它早并入了北京东路,21号的确切位置已难以考证。

▲1928年南京地图标注的保泰街

同一时期,南京陆续出现了营业性电影放映场所,只是这些或许是“南京最早的电影院”,其寿命如同无声电影一样很快就消失了。

(二)

1927年国民政府定都南京后,随着社会经济和电影技术发展,这一时期建立的电影院数量众多,看电影也随之成为时髦的大众化娱乐方式。其中最有名的要数“民国首都四大影院”,正是它们将南京带入“现代影剧院时代”。

这四大影院并非当时南京仅有的四家影院,而是规模最大、最先进和名气最盛的四家。它们分别位于当时管家桥的世界大戏院(1929年建成)、贡院街的首都大戏院(1931年建成)、中山路的新都大戏院(1936年建成)和中正路(今中山南路)的大华大戏院(1936年建成)。

(三)

当时南京城市规划建设的黄金时期,由于强调体现中华民族传统“艺术化”、借鉴西方城市规划建设的“科学化”,这一时期涌现的建筑不仅采用了新的建筑技术和材料,还融入了中国传统的建筑元素,由此也形成了中西合璧的独特民国建筑风格,其中也包括了电影院。

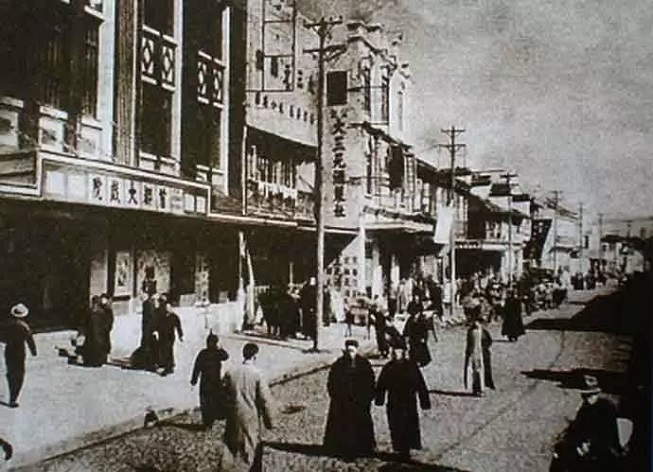

▲民国时期的首都大戏院

首都大戏院位于秦淮区夫子庙贡院街,建成于1931年,由著名设计师、中山陵的设计者之一黄檀甫设计。整个建筑坐北朝南,外观三层、平顶,立面横向划作三段,左右对称、中间突出。乳白色水磨石墙面上的巴洛克风格纹饰、大跨度贯穿东西向外立面的巨大雨篷,无不显示出其独特的现代主义建筑风格。首都大戏院是将电影从室外引入室内放映的中国第一批影院之一,也是当时全国规模最大的电影院之一。戏院开业之时更是在《中央日报》上刊登出“首都最堂皇的剧场,东方最富丽的天国”广告语。

2014年,首都大戏院按照民国时老照片和南京档案馆中的历史档案恢复原貌,并被作为首都大戏院旧址博物馆来陈设民国电影的相关文物资料。

▲新都大戏院旧影

▲复建于德基广场的胜利电影院门脸

新都大戏院由以“中国装饰”风格而闻名的设计师、曾担任中国建筑师学会会长的李锦沛设计,建成于1936年的新都大戏院,采用当时先进的钢筋混凝土框架和钢结构屋架,共4层。除观众大厅外,还设有高级包厢、酒吧、休息厅等,甚至在楼座后方设置了专门的女宾休息室与化妆间。为提高观影体验,戏院的放映设备、大厅吸音板材均从美国原装进口;从美国引进了一台当时刚刚问世最先进的“福利安”(即氟利昂)冷气设备以应对夏季酷暑。可以说,新都大戏院无论是视听效果、还是硬件设施在当时都是国内一流。

▲曙光电影院旧影

新都大戏院建成后,成为娱乐消费的时尚之地。抗战胜利后,新都大戏院改名“胜利电影院”。1986年,胜利电影院成为南京第一批实现“五化”的专业影院之一。在相当长的时间里,老南京们都流传着“胜利在新街口,曙光在鼓楼”这句调侃“胜利”电影院在新街口、“曙光”电影院在鼓楼的梗。2004年新建德基广场时,原新都大戏院被拆。为了延存记忆,2014年按原貌在修建德基广场二期外墙时复修了戏院门脸。

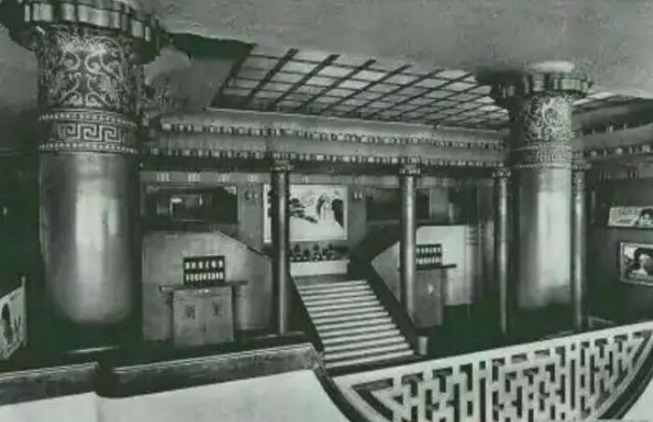

大华戏院位于今天南京市秦淮区中山南路上,地处新街口南端。它于1936年5月29日建成开业,由我国著名建筑师杨廷宝主持设计,建成时以中西合璧的建筑手法,门厅内十二根朱红圆柱支撑彩色玻璃吊顶展现的富丽堂皇,以及豪华的影戏两用而闻名。开业时,京剧大师梅兰芳应邀演出,几乎半个南京城的市民都跑来争睹盛况。开业后更是与毗邻同一时期开业的中央商场一道引领了当时南京乃至全国的经济和文化生活潮流。

▲20世纪40年代大华大戏院

▲20世纪70年代大华电影院

▲大华大戏院门厅旧影

作为南京著名的电影院和民国建筑杰作,大华大戏院2002年被列为江苏省文物保护单位,2013年经过维修改造后重新开业,2018年被列为中国20世纪建筑遗产。如今,它是现存的唯一一座民国影戏院。

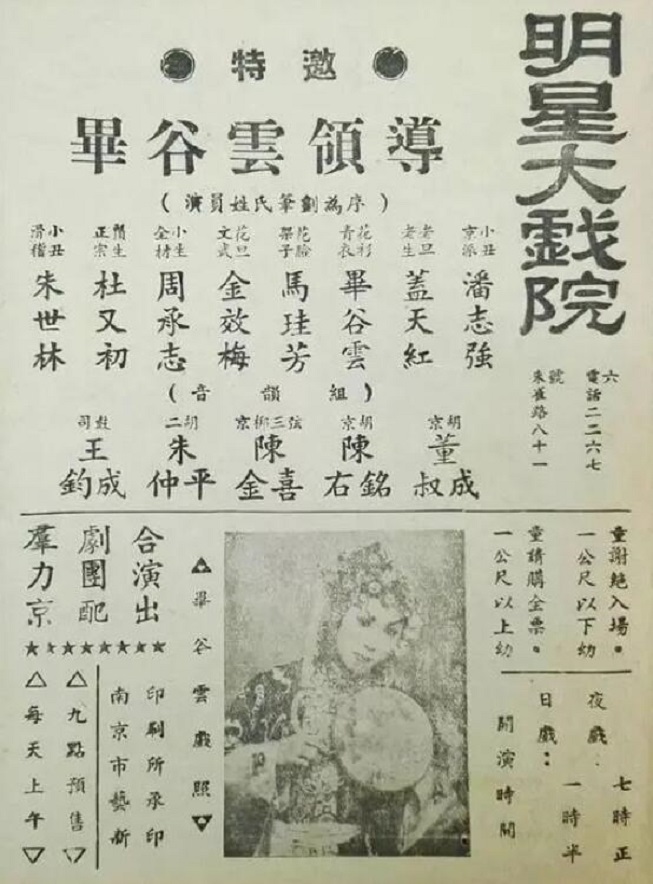

除了上述这些当年风光无限的顶级影戏院外,新街口和夫子庙地区还曾有过数家老南京耳熟能详的影剧院,如曾位于秦淮区杨公井的国民大戏院、秦淮区太平南路的明星大戏院、新街口淮海路的中华剧场等。

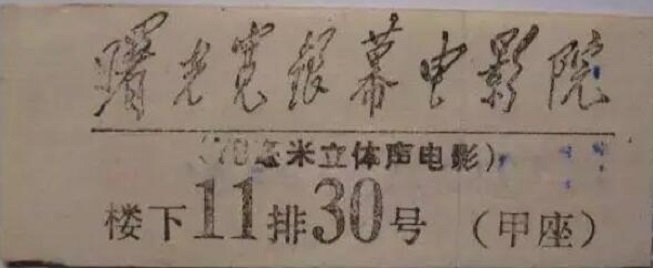

曾位于秦淮区太平南路535号的明星大戏院,于1930年建成开业,1955年更名为红星电影院,20世纪80年代经过改造成为专门放映立体电影的影院。

曾位于新街口淮海路的中华剧场,建成于1935年,原名中央大舞台,中华人民共和国成立后,荀慧生、赵燕侠等多位著名京剧演员曾在此演出,当时在南京引起了巨大轰动,2000年因中央商场扩建被拆除。

(四)

百年前南京电影的商业放映刚刚起步时,一场电影的花费相当于一个劳动力一周的生活开销,因此那时候进影院看场电影就算在中产之家,也是难得的“奢侈”。

一直到20世纪80年代,印象中的“电影自由”主要还是“性价比”极高的暑假电影,记得夫子庙公园街上的解放电影院暑假电影一张票只需几分钱。但暑假电影多排在观众较少的早场,有时甚至在清晨6点钟就开映。记得等到看电影的那天,自己很早就赶去排队,大门一开就随着人流跑进场去找座位,一时间剧场里叽叽喳喳,直到银幕上出现“静”字时才鸦雀无声。

如今,南京人爱去的影院早已变成了新街口万达、仙林金鹰、鼓楼幸福蓝海;电影的光影技术也从2D到3D、从普通荧幕到IMAX;影院的硬件设施从视觉、听觉推陈出新至触觉、味觉。

作为广受大众欢迎的娱乐场所,从民国影戏院到解放、曙光电影院,再到如今的万达、幸福蓝海,南京电影院的变迁不仅见证了城市环境和民众的文化生活,也记录了南京城市建设发展的一段历史印记。

(部分图片来源于网络)

审核:窦予然

发布:梁 刚

苏公网安备 32010502010180号

苏公网安备 32010502010180号