阴历九月初九为重阳节。

古时民间在重阳节有登高祈福、拜神祭祖及饮宴祈寿等习俗。

南京人们也在重阳这一日,登高,赏菊、插茱萸、喝菊花酒、吃重阳糕。

唐朝的唐彦谦曾在重阳写下了这首《金陵九日》:

野菊西风满路香,雨花台上集壶觴。

九重天近瞻钟阜,五色去中望建章。

绿酒莫辞今日醉,黄金难买少年狂。

清歌惊起南飞雁,散作秋声送夕阳。

祈长寿,就菊花

按照《易经》的阴阳学说,“九”是阳数,日、月之两九为极阳,象征极度光明、兴旺长久,因而能给人带来长寿。所以人们就有在重阳节祈求长寿的习惯。

晋代大诗人陶渊明的《九日闲居》诗:“世短意多久,斯人乐久生。日月依辰至,举俗爱其名”。

而根据晋时葛洪在《西京杂记》中记载,宫女贾佩兰出宫嫁为民妇后,谈起汉宫轶闻:每当菊花黄时,连同茎、叶一起采摘,再掺入黍米酿酒,到次年九月九日,开坛的菊花酒格外芳香。汉高祖刘邦和宠妃戚夫人共饮此酒,并佩戴茱萸,还食蓬蒿制的糕饼,其目的是祈求长寿。

菊花与重阳节似乎一直有着天然的关联。

在南京,重阳节除了要喝菊花酒,赏菊也是一种风尚。

南京人重阳赏菊的习俗可以追溯到南宋时期。南宋的范成大在南京作有《咏菊楼》,记述了园丁所搭的菊楼竟高达一、二丈。明清时期,雨花台、花神庙、鸡鸣山后都是育菊赏菊佳地,“紫菊黄菊,垄亩相望”,灿若锦绣,令人们流连忘返。

▲玄武门锦鲤献瑞园艺景点

相传清朝乾隆帝在九月下江南时,人们将最名贵的菊花品种陈列在雨花台侧的山岗上,供其欣赏。乾隆见金菊怒放,灿若云霞,便停轿步行观赏,心情愉快。陪同的地方官员,命人取来宣纸湖毛,让乾隆留下御旨,他不假思索地题了“菊花台”三个大字。

如今,重阳节前后南京市民还习惯到玄武湖赏菊;南京各公园届时也会举行菊展,由此形成了新的民俗风尚。

登高与茱萸

世间关于重阳的诗词有许多,最出名的莫过于那句:“遥知兄弟登高处,遍插茱萸少一人。”

《周处风土记》载:“重阳相会,登山、饮菊花酒,谓之高会,又云菊花会。”久而久之,重阳登高逐渐成了古代重阳节时一项重要的活动。

南朝齐武帝便曾在重阳那天,率君臣到东郊蒋山登台,畅饮菊花酒。“金陵四十八景”之一“商飚别馆”指的就是此处。隋唐以后,鸡鸣山、栖霞山等也成为南京重阳胜地。城北的幕府山,城南的雨花台亦都是重阳登高的好去处。

▲民国徐寿卿编、韵生绘《金陵四十八景全图》之“商飚别馆”

宋人曾惇重阳节登栖霞山,写下了《点绛唇》:

九月传杯,要携佳客栖霞去。

满城风雨。记得潘郎句。

紫菊红萸,何意留侬住。

愁如许。暮烟一缕。正在归时路。

明末清初的文人钱棻在九月九日登雨花台,带着对历史沧桑变化感慨与忧郁伤感的内心情愫,写下了一阙《踏莎行》:

碎石依台,危沙养树。雨花却也如风絮。

萧家天子听经来,而今牧竖登高处。

古涧寻声,遥钟引步。幽人杖入天花路。

孤情延接荆吴,白门自首多烽戌。

与这些重阳登高者不同,南唐后主李煜则因思念兄弟,在重阳时节的金陵城中写下了《却登高赋》,以“无一欢之可作,有万绪以缠悲”之句,道出了他心中无限的痛楚与对风雨飘摇的国家和不知近况的兄弟无尽的忧思。

在南京,重阳节的登高习俗还有避灾之说。此传说相关记载,可见于南朝梁吴均的《续齐谐记·九日登高》:

相传东汉年间,桓景拜得一位名叫费长房的道长,随他修道。费道长为其预测,说九月九日将有天降大祸,桓景全家因此于重阳日在袋囊内装驱邪药物,把茱萸系于手臂,作登高之游,并饮下传说可以延寿的菊花酒,果然平安无事。

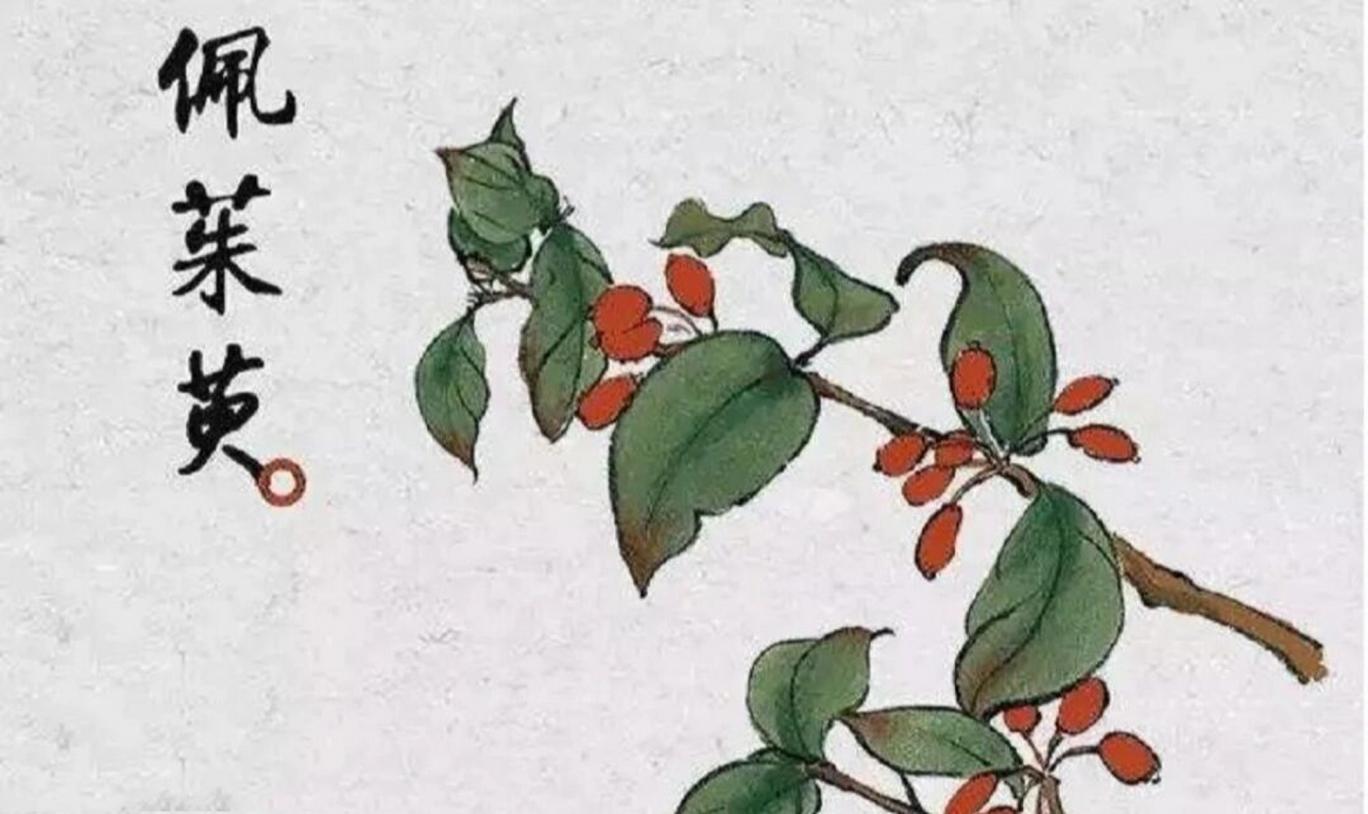

周处在其《风土记》中亦提到过茱萸,说它“气烈色赤,可折其房(带果夹)以插头,云辟恶气、缷冬。”茱萸分为山茱萸和吴茱萸两种,前为四照花科,后为芸香科小乔木。吴茱萸的果实含丰富的挥发油,散发出浓郁的香味。明李时珍《本草纲目》称,吴茱萸又名越椒,可入药,治中风或淡补。可惜南京的气候不适合吴茱萸的生长,目前可见的吴茱萸也仅在南京林业大学、南京中山植物园内几株了。

重阳酒与重阳糕

若有因腿脚不便或身体不适,登不上山的,则选择在有高楼的酒肆里浅尝小酌,俗称“登高求寿”,期盼图个健康吉祥。

民国《金陵岁时记》记载:“吾乡重九之夕,铺家治酒剥蟹,以犒店夥,佐以咸鸭。自是夕酒后,工人始夜作矣,至清明而罢。亦辅家俗例也。”有谚云:“吃了重阳酒,活计不离手。”

吃重阳糕的习俗则是因为“高”与“糕”是谐音。老南京人这天都要蒸重阳糕,祈求平安高寿。明《正德江宁县志》载:重阳糕“或粉或面为之,又用面裹肉炊之,曰‘骆驼蹄’”。

南京的重阳糕以枣栗糕为主,常由长辈给后代,以激励其“早日自立高升”。据《金陵岁时记》说,此风源于唐代,原为皇家令旗。重阳旗的制作很有讲究,一般用红或绿色纸,刻成近似等腰直角三角形,切出牙边,旗面刻出水浪云丝等各色花样,中央粘一圆形金纸片,以细竹篾制作旗杆。一块糕上插一面三角形小旗。重阳旗多半是城南的纸店和香烛店制售给食品店。

旧时,升州路上的“公大祥”生产的重阳糕最出名,看上去就让人有食欲,生意非常好。如今,南京的糕团店都会适时推出插着重阳旗的重阳糕。

(部分图片来源于网络)

审核:窦予然

发布:梁 刚

苏公网安备 32010502010180号

苏公网安备 32010502010180号