程瑶

“九岁以前,我一直住在那金陵古城,童稚的足印重重叠叠,总不出栖霞山、雨花台之间。前后我进过崔八巷小学、青年会中学、金陵大学,从一个‘南京小萝卜’变成‘南京大萝卜’。在石头城的悠悠岁月,我长得很慢,像一只小蜗牛,纤弱而敏感的触须虽然也曾向四面试探,结果是只留下短短的一痕银迹。”出生在南京的余光中先生曾经这样充满诗意地自比萝卜。萝卜是南京美食界的重要角色,也是南京人的代名词,象征着南京人的气质和这座城市的品格。

小杆子阿吃过萝卜啊?

萝卜历史悠久,让我们先坐一次时光机,去会会那些在南京爱吃萝卜的古人。

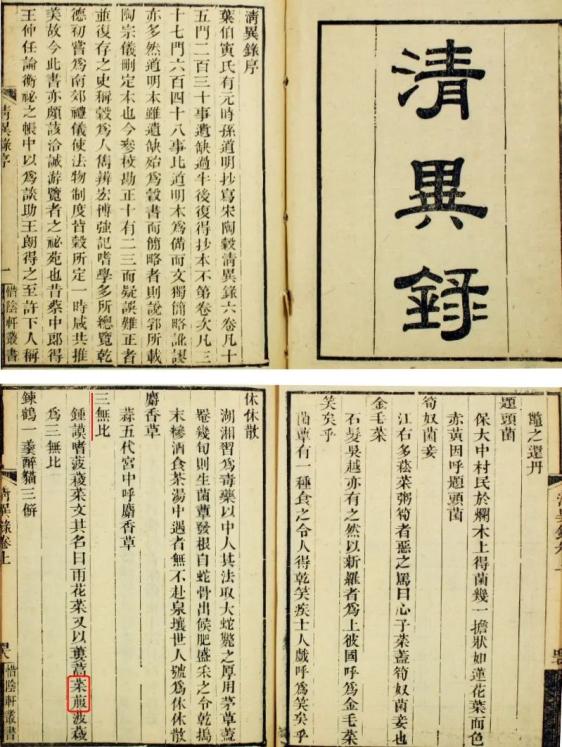

宋陶谷著有《清异录》。谓“钟谟嗜菠薐菜,文其名曰‘雨花菜’。又以蒌蒿、莱菔、菠薐为三无比”。莱菔,读起来和萝卜相近,是萝卜的别称。这钟谟是南唐人,南京是南唐时的国都,这位侍郎大人迷恋的萝卜,很大可能就产自南京。

《清异录》中的“莱菔”

产自南京哪里的萝卜最受欢迎呢?史学家张铉,在南京任教多年,在其修纂的《至正金陵新志·物产》中,专列“菜之品”一条,有萝卜,强调“出溧水州”。这里包括如今的溧水和高淳。

出生在南京的明代万历进士顾起元,是南京有名的大学者。他告老还乡后,在老门西筑遯园隐居著述,留下了《客座赘语》,被誉为明代南京城市生活百科全书。书内记珍物“蔬茹之美者:旧称‘板桥萝卜善桥葱’,然人颇不贵之”。

清末民初的南京地方文史学者陈作霖也曾在不止一部著作里,提到南京的萝卜,“即旧称板桥萝卜、善桥葱”(《金陵物产风土志》),“金陵城西南一隅,冈隆谷奥,为长干之分支,回环处每成巨壑,山水所经,储以塘泺,土气深厚,最宜于蔬……芹芽萝卜,色间白红,其甘媚舌,不羡肥醲”(《凤麓小志》)。

当然,会吃还属大美食家袁枚,他对名馔佳肴颇有研究,还整了一套理论,尤其讲究“四时之序”,即《随园食单》。其中各种菜单令人垂涎,“杂素菜单”有“猪油煮萝卜”:炒萝卜用熟猪油,还要加虾米去煨,以极熟为度,临起锅时,加上葱花,看上去那色泽如琥珀一般;“小菜单”亦专列“萝卜”一条:要专门选取肥大的,酱的时间不能长,一两天就足够了,这时候吃,“甜脆可爱”;“点心”中还有萝卜汤圆:先刨丝,开水滚熟去臭气,沥水后,加上葱和酱搅拌,作为粉团中的馅料,再用上麻油,烧开,汤滚即可。

《随园食单》问世一百余年后,客居异乡想念金陵蔬菜的文人龚乃保,编撰了《冶城蔬谱》,萝卜自然入选。“吾乡产者,皮色鲜红,冬初,硕大坚实,一颗重七八两。质粉而味甜,远胜薯蓣。窖至来春,磕碎拌以糖醋,秋梨无其爽脆也。”这口感令其难忘。

民国张通之致敬袁枚,也留下了一部《白门食谱》,把板桥的红皮萝卜夸了一通,说其“皮色鲜红,肉实而味甜,与他处皮白而心不实者,绝不价似”。还特别提醒,这种萝卜“无论煮食或煨汤,皆易烂,而味甜如栗。肉生食切丝,以盐拌片刻,去汁,以麻油、糖、醋拌食;或加海蜇丝,其味亦佳,且能化痰而清肠胃也”。

来斯,萝卜太摆了!

一年四季,南京有不同品种的萝卜,吃法多样。

糖醋拌食的,是春时的宠儿——杨花萝卜。汪曾祺先生说其得名源自上市时正是杨花飞舞的时节。那透着水灵的红,小小圆圆的脑袋拖着长须,与排骨煨汤也是一流。傅抱石先生的女儿傅益璇,曾细致描述了这样一幅场景:“洗净后去掉茎叶,用刀轻轻拍一下,加上糖醋凉拌来吃最好。带有丝丝辛辣的萝卜鲜嫩多汁、清脆酸甜,非常爽口。用它来炖排骨汤,是南京人春天的时令菜。深红的萝卜炖煮之后成了粉红色,漂在乳白的肉汤里,上桌时撒上碧绿的葱花,吃起来软糯鲜甜,是一道滋润的春日汤品。”

南京家常菜“凉拌杨花萝卜”

个把月后就是“五月红”萝卜当道了。个头大了许多,长长的,也没那么红了,粉嫩粉嫩,也是烧汤的绝配。南京现代著名作家叶灵凤先生,念念不忘“家乡有的是外红里白的萝卜,‘萝卜煨烧鸭汤’是最常吃的一味家常菜”。

夏天的南京街头,青萝卜当仁不让。“南京一大怪,青萝卜当水果卖”,青皮红心,也有全是青色的,水分足,生吃爽脆,但是透着辣味,仔细咀嚼,便觉甜丝丝的,忍不住再来一块。

薛冰在《饥不择食》中也用了大段笔墨记录:“我小时候,家境困难,最常吃的水果就是青萝卜。记得有一种青萝卜心色紫红,人称‘心里美’,尤甜脆可口。俗话说‘萝卜赛似梨’,绝非夸张。”意犹未尽,不忘再介绍几句,“旧时南京街头,有一种萝卜丝饼,俗话就叫萝卜丝端子。其法用小铁端子,先放一层稀面,加入萝卜丝,再盖一层稀面,放在油锅里炸熟,闻着香,吃着脆,也是很让人流口水的小吃。而南京人最常见的早饭小菜,则是萝卜响,腌得极咸,一碗饭吃不了一小块。母亲有时将萝卜响浸泡后切片,加葱花爆炒,口味就好得多了”。

绿皮红心萝卜俗称“心里美”

萝卜丝端子

啊油,多大事啊

《南京方言词典》对“大萝卜”的解释是:“外地人戏称南京人或南京人自嘲的戏称,含有性格粗、憨、傻的意思,常说成南京大萝卜,其来历有多说,可能与南京盛产多种萝卜有关。”

叶兆言先生在《六朝人物与南京大萝卜》中曾说过一则掌故:抗战胜利后南京征选市花,社会名流们各执己见,梅花海棠樱花都有提名,且互相攻击,导致评选无果。有人便打岔说南京的代表不是什么花,而应是大萝卜。他说:“南京大萝卜从某种意义上来说,是六朝人物精神在民间的残留,也就是所谓‘菜佣酒保,都有六朝烟水气’。自由散漫,做事不紧不慢,这点悠闲,是老祖宗留下来的。”

淳朴敦厚,老实中庸,本分淡泊,粗糙木讷,傻傻呆呆,南京人不就是这样嘛,对于“大萝卜”这个不怎么好听的称谓,毫不在意,还觉得很有趣,摆摆手就回你一句:“多大事啊!”

文化学者韦明铧先生这样阐述:“萝卜这东西,土里土气,笨头笨脑,其貌不扬,难登大雅。可是它价廉物美,随处可见,生吃熟食,诸般皆宜。尽管它缺少点钟灵毓秀之气、纤巧静美之风,然而它不矫情、不做作,倒也有几分混沌可爱之态。”这可以算作是对“南京——南京人——南京大萝卜”中肯的评价了。

(节选自《南京史志》2020年第二期,部分图片来源于网络。)

审核:窦予然

发布:梁 刚

苏公网安备 32010502010180号

苏公网安备 32010502010180号