周世青

龙蟠里是南京城西北一条南北走向、不足500米的小街,咫尺之外便是清凉山驻马坡。相传1700多年前,诸葛亮在此观览山川形胜之后,不禁发出“钟阜龙蟠,石城虎踞,真帝王之宅也”的感叹,龙蟠里与街北的虎踞关因此而得名。

民国时期,我爷爷、奶奶带着家人一直住在龙蟠里。当时的门牌是龙蟠里37号。房子是祖上传下来的,具有典型的江南民宅风格,前后共有三进,后面的小院子以竹篱笆和隔壁的学校操场隔开。紧挨着校园的菠萝山又称盔山,是清凉山的余脉,大概也就四五十米高,家中遇上小病小灾的总爱去山上庙里烧个香。老宅大门的街对面不远处是被称作“南京小西湖”的乌龙潭,出门左拐经过学校的大门就到了端方在惜阴书院原址上建起的江南图书馆,后更名为江苏省立国学图书馆。

江南图书馆旧影

中华人民共和国成立初期,我们周家老宅因与之一墙之隔的中学扩建而被拆除。我1953年出生时老屋虽已不复存在,却时常听长辈和堂哥、堂姐讲起在龙蟠里的日子。久而久之,在我的心中总有一个根据老人们的回忆所勾画的周家老屋的形象。

每当这时,我首先想到的是我的爷爷、奶奶。爷爷周锡铭生于1892年5月,享年71岁;奶奶周宋氏比爷爷小3岁,62岁时病故。爷爷去世时我不到10岁,对爷爷的印象是碎片式的,但为他送葬时的情景历历在目。奶奶去世早,我的脑海里对她只有一个大概的模样,但清楚地记得父亲说过的两件事:一是旧社会日子苦,奶奶在宅旁的中学门口帮学生热饭,收上一两分钱加工费糊口度日。时至今日,每当我经过那所学校门口,眼前总会浮现小脚妇女围着小煤炉冬迎寒风、夏顶烈日的图景。二是新社会过上好日子,奶奶特别感恩共产党。当年社会主义阵营“老大”(指斯大林)逝世,她还流泪呢。爷爷、奶奶出生在风雨飘摇的年代,虽然经历了晚清、民国和新中国三个时代,但作为中国底层的老百姓,并没有什么精彩的人生故事。对二老的一生,我了解甚少。然而,他们留给子孙的正直善良、勤劳节俭、爱憎分明、自强不息的品格,让我们终身受益。

祖父周锡铭和祖母周宋氏

龙蟠里分布着陶风楼、教忠祠、魏源故居等诸多古迹,素有“金陵文脉之源”一说。父亲从小家境贫寒,没有良好的读书条件,但街巷里弥漫着的书香气对他的文化熏陶和知识积累不无裨益。父亲从少年时代起就立志当一名教师,因为生活窘迫初中没读完,他只好拿着别人的初中毕业证书去报考师范。父亲在师范读书时很努力,一直担任学校学生会的副主席,在同学中间颇有威信。

陶风楼

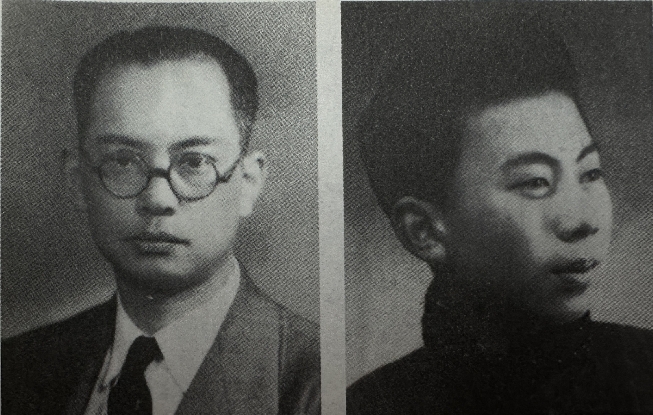

当年,我还有一位先人竟然也住在龙蟠里,这就是后来成为我外公的高季可。有一阵子,为研究江苏铁路史,我常去市档案馆查阅资料,无意之中竟然找到外公高季可20世纪40年代的户籍卡。根据户籍卡上外公年龄的推算,建卡时间是1947年,这时他住在龙蟠里往东不远处的左所巷6号。而在这之前,据我妈妈读师范时最要好的同学凌慕兰阿姨也曾回忆说过,我外公就住在龙蟠里。外公是我们家四代教师的鼻祖和骄傲,他早年读过大学、留过洋,出过很多数学教科书,是当时国内颇具影响力的数学名师。而且,他还精通物理,编过不少物理教材。80年后的今天,回顾和研究民国中学数理学科教育的历史是无法绕开高季可这个名字的。由于家学渊源,我的两个舅舅、一个阿姨在20世纪50年代分别考入南大、南工和中央美院。而作为老大的妈妈因父母早逝,所以承担着培养弟妹的重任,中专毕业后只得先工作,后再到大学深造。外公辞世30年后的1978年,我们兄弟三人“清一色”考上南京师范学院(现南京师范大学),得到录取消息时我们还在苏北,为我们去报到的父亲手里拿着左一张、右一张的录取通知书,别人还误以为他是哪个单位来帮职工集体报到的呢。上大学期间,读数学的世东弟在图书馆查阅资料时,看到商务印书馆20世纪三四十年代为外公出版的多本代数、几何书籍,学物理的世平弟也偶尔发现过外公编撰的物理教学参考书。我上的是政教系,我们的系副主任、教哲学的许志鹏教授曾经是我外公的学生,听说外公还做过他的班主任,他把对老师的感激化作对我的关心,令我对未曾谋面的外公更加崇敬。

外祖父高季可和父亲周松寿

富有戏剧性的是,我外公当年曾经供职的国立第一临时中学(即后来的南京四中)正是我奶奶在门口为学生热饭的那所学校。那时他们谁也不认识谁。谁也没想到,若干年后西装革履、风流倜傥的名牌教师和校门口为学生热饭度日的小脚老太竟然成了亲家。遗憾的是,两位先辈并不知道这个故事。我爸妈是在南京市立师范学校读书时相识、相爱的,他们结婚时,外公早已离开人世。奶奶兴高采烈地张罗着把三儿媳(我爸排行老三)娶进了周家老宅,却没人跟她讲起逝去的亲家公在“一临中”教书的事。

20世纪40年代国立第一临时中学教室

然而,令子孙后代十分自豪的是,在我们的血管里始终交融着劳动人民和知识分子的两种血液。我们有理由既保持中华劳苦大众的本色,又坚守中国传统文人的风骨。老人们的后代中以教为业、终身从教者大有人在。我爸妈都是教师,我们兄妹连同配偶8人中有6人从事教育工作,其中有两名特级教师、三名教授和三名院校长。我伯父和姑妈的子孙也有多人从教,个个干得风生水起。有的一路读完博士,海外访学归来,担当百年名校最年轻的系主任;有的教书起步,从掌管学校的招生就业到负责更大区域内各校党政领导的选配和学校人才工作的宏观指导。

岁月不居,时节如流。现如今,南京四中又在时代的变迁中更名为南京市第29中学初中部,我的女儿就在这所学校任教。历史竟然如此巧合,女儿每天忙碌耕耘的这块土地,早在80多年前她的曾祖就已经洒下了辛勤的汗水。

作为生于斯长于斯的南京人,我曾经一次又一次地途经龙蟠里,也一回又一回地来到龙蟠里。驻足遥想,那些围绕着老街、老宅和老校园所发生的故事虽然有点久远,但由远及近的岁月恰似缓缓流淌的涓涓溪水滋润着我的心田。往事铭心,并不如烟。

审核:窦予然

发布:梁 刚

苏公网安备 32010502010180号

苏公网安备 32010502010180号